前の週に左足の大腿四頭筋をちょっとだけ傷めてしまったので、日曜日はお休みにして、水曜日に歩いて来ることにしました。まだ微かに痛みは残っていますから、標高差こそ570mですが、コースタイムは短めの3時間のコース設定でした。問題発生したらそのまま引き返すつもりでした。元郷バス停~臼杵山~荷田子峠~荷田子バス停のコースです。

2022年2月9日(水)

▲9:22。元郷バス停が登山口です。

▲9:22。元郷バス停が登山口です。

▲9:31。最初は山の凹部を登っ行きました。尾根が見えて来ます。

▲9:31。最初は山の凹部を登っ行きました。尾根が見えて来ます。

▲9:50。尾根筋に出ました。

▲9:50。尾根筋に出ました。

▲10:10。最初の休憩を暖かそうな場所でしました。僕の軽登山靴の底をパチリ! 踵に穴が開きかけています。

▲10:10。最初の休憩を暖かそうな場所でしました。僕の軽登山靴の底をパチリ! 踵に穴が開きかけています。

▲10:15。この場所で12分間の休憩をとりました。

▲10:15。この場所で12分間の休憩をとりました。

▲10:29。心地よい尾根道が続きます。

▲10:29。心地よい尾根道が続きます。

▲10:35。これは何の施設でしょう? ドラム缶が何個かありましたけれど、中の水は全部凍っています。

▲10:35。これは何の施設でしょう? ドラム缶が何個かありましたけれど、中の水は全部凍っています。

▲10:48。さほど急登ではありませんけれど、ロープが張ってある山道が長く続きました。

▲10:48。さほど急登ではありませんけれど、ロープが張ってある山道が長く続きました。

▲11:07。FM東京の檜原予備送信所だそうです。

▲11:07。FM東京の檜原予備送信所だそうです。

▲11:08。あれが臼杵山山頂でしょうか? 多分違うでしょうね。この尾根では何度も偽山頂ばかりを見せられました。おそらくこの登山道上からは臼杵山山頂は望めないのだと思います。臼杵山は南北の双耳峰になっていて、高いのは南峰ですから、北峰が邪魔して見えないのでしょう。

▲11:08。あれが臼杵山山頂でしょうか? 多分違うでしょうね。この尾根では何度も偽山頂ばかりを見せられました。おそらくこの登山道上からは臼杵山山頂は望めないのだと思います。臼杵山は南北の双耳峰になっていて、高いのは南峰ですから、北峰が邪魔して見えないのでしょう。

▲11:21。臼杵神社のようですね。小さな祠でなくて、立派な建物があると思っていましたが、そんな建物はありませんでしたから、やっぱりこれが臼杵神社です。そして、ここが臼杵山北峰のようです。標高は南峰とほぼ同じで840m+αです。

▲11:21。臼杵神社のようですね。小さな祠でなくて、立派な建物があると思っていましたが、そんな建物はありませんでしたから、やっぱりこれが臼杵神社です。そして、ここが臼杵山北峰のようです。標高は南峰とほぼ同じで840m+αです。

▲11:21。新しい狛犬が置かれていました。狼の狛犬ですね。何やら巻物を咥えています。

▲11:21。新しい狛犬が置かれていました。狼の狛犬ですね。何やら巻物を咥えています。

▲11:22。反対側の狛犬です。怖い顔の狼ですね。

▲11:22。反対側の狛犬です。怖い顔の狼ですね。

▲11:22。もともとあった狛犬が祠の横に置かれていました。これの方が見慣れた狼の狛犬です。

▲11:22。もともとあった狛犬が祠の横に置かれていました。これの方が見慣れた狼の狛犬です。

▲11:23。もう一体の古い狛犬が壊れてしまったんでしょうね。それで新しくしたのでしょう。何やら他にも石の欠片がありますけれど、何だったのでしょう?

▲11:23。もう一体の古い狛犬が壊れてしまったんでしょうね。それで新しくしたのでしょう。何やら他にも石の欠片がありますけれど、何だったのでしょう?

▲11:23。灯篭も対になって置かれていました。

▲11:23。灯篭も対になって置かれていました。

臼杵神社の由来は調べてもよく分かりませんでした。大分県臼杵市の臼杵神社などとの繋がりがあるかどうかも分かりません。臼と杵なので男女の神だとの説もあるようですが、説得力はありませんね。

そんな中、奥多摩登山愛好者にとってはバイブルとも言える宮内敏雄著『奥多摩』に次のような記述がありました。真偽のほどは僕には分かりませんが、僕に見つかる唯一の資料なので長くなりますが載せておこうと思います。

「三角点八四二米の鹿ン丸となる。一投足でお猫さんで有名な臼杵山だ。『風土記』に《臼杵山ハ村ノ艮(うしとら)ニアリ。登五十丁許リナル嶮阻ナル高山ナリ。巓ニ臼杵権現を鎮ス・・・・》とある社は養蚕の神で、もとは南秋川柏木野の機立(はたたて)という処にあったのを、馬の足音が喧(うる)さいとの夢告があったので、永禄三年(皇紀二二二〇年)に現在の位置に遷したものだという。お蚕を養うお百姓が毎年二月初午の日にのぼって守り神たる瀬戸物の猫の像をお借りするのである。――お礼には来年二つにして納めるのだ。ウスギ山の山名由来は月の世界の兎が山頂のお猫さんと明月の夜餅をついたからと昔話みたいなのがあるようだが、それは臼杵の模写にでも思いついた後世の説話であろう。実際はウスギは薄木(うすぎ)で、川苔山のウスバ尾根などと同じに、黒木立の茂った山の呼称たる黒山とか、大黒茂ノ頭などと対立する薄木の山に与えられた呼称と推われる。」

柏木野は臼杵山の西の麓の集落です。その辺りでは昔から養蚕が盛んだったようで、臼杵山の南隣りに市道山がありますが、そこへの登路はヨメトリ坂と呼ばれています。絹糸を絹産業の中心地だった八王子に運ぶ道すがら、若い男女同士、話が弾み、仲も良くなり、それが縁で結婚するに至ったことが多かったのでしょうね。いつしかその登路がヨメトリ坂と呼ばれるようになったんだそうです。

日の出山から東に延びる尾根上に琴平神社が建っていますが、そこには今でも数多くの猫の置物が奉じられています。琴平神社が養蚕の神でもあるからですね。

よく読むと、昔は臼杵神社のある北峰が臼杵山と呼ばれていて、三角点のある今の臼杵山は鹿ン丸と呼ばれていたようです。僕もその方に賛成しますね。標高もほとんど変わりませんし、臼杵神社がある方が山頂に相応しいと感じられます。

▲11:24。臼杵神社のすぐそばにある登山道分岐。とりあえず、三角点のある臼杵山へ行って来ます。

▲11:24。臼杵神社のすぐそばにある登山道分岐。とりあえず、三角点のある臼杵山へ行って来ます。

▲11:26。こちらの分岐は臼杵神社のある北峰を巻いています。

▲11:26。こちらの分岐は臼杵神社のある北峰を巻いています。

▲11:29。臼杵山842.1m山頂。見晴らしもよくなく、この標柱が立っているだけです。北峰も840mの等高線に囲まれていますから、この南峰とほとんど変わらないはずです。ひょっとしたら北峰の方が高い可能性だってあるかもです。三角点は必ずしもより高い地点が選ばれるとは限りませんから。

▲11:29。臼杵山842.1m山頂。見晴らしもよくなく、この標柱が立っているだけです。北峰も840mの等高線に囲まれていますから、この南峰とほとんど変わらないはずです。ひょっとしたら北峰の方が高い可能性だってあるかもです。三角点は必ずしもより高い地点が選ばれるとは限りませんから。

▲11:31。コウヤボウキ(高野箒)の仲間だと思います。果実の綿毛ですね。

▲11:31。コウヤボウキ(高野箒)の仲間だと思います。果実の綿毛ですね。

▲11:35。山頂からはすぐにUターンして、さっきの巻き道の分岐まで戻って来ました。右の巻き道を進みます。

▲11:35。山頂からはすぐにUターンして、さっきの巻き道の分岐まで戻って来ました。右の巻き道を進みます。

▲11:39。暖かそうな場所があったので、ここでこの日2回目の休憩をすることにしました。

▲11:39。暖かそうな場所があったので、ここでこの日2回目の休憩をすることにしました。

▲11:44。温かな飲み物といつもの石窯パンのサンドイッチ。ハイキングの際、駅中のパン屋さんで買うものはいつも一緒です。発車までの時間が短い時もありますから、選ばなくてもいいように何を買うかは決めてしまっているんです。

▲11:44。温かな飲み物といつもの石窯パンのサンドイッチ。ハイキングの際、駅中のパン屋さんで買うものはいつも一緒です。発車までの時間が短い時もありますから、選ばなくてもいいように何を買うかは決めてしまっているんです。

▲12:12。臼杵山からは小さなアップダウンが繰り返される尾根道を歩きます。

▲12:12。臼杵山からは小さなアップダウンが繰り返される尾根道を歩きます。

▲12:18。南面が伐採されている場所に出ました。右のピークが刈寄山687.1mだと思います。左の採石場は棡葉窪(ゆずりはくぼ)出合ですね。刈寄山も臼杵山も戸倉三山の山です。もうひとつは市道山。

▲12:18。南面が伐採されている場所に出ました。右のピークが刈寄山687.1mだと思います。左の採石場は棡葉窪(ゆずりはくぼ)出合ですね。刈寄山も臼杵山も戸倉三山の山です。もうひとつは市道山。

▲12:19。明るくて見晴らしのきく山道です。風もなく暖かです。

▲12:19。明るくて見晴らしのきく山道です。風もなく暖かです。

▲12:21。左手前から右向こうへの街並みは五日市線沿いの街々だと思います。写真右上に白い西武ドームが見えていますね。ドームの手前に左右に広がる街並みは青梅線沿線の福生市、羽村市、青梅市などではないでしょうか?

▲12:21。左手前から右向こうへの街並みは五日市線沿いの街々だと思います。写真右上に白い西武ドームが見えていますね。ドームの手前に左右に広がる街並みは青梅線沿線の福生市、羽村市、青梅市などではないでしょうか?

▲12:26。同じような明るい登山道が続きます。

▲12:26。同じような明るい登山道が続きます。

▲12:36。空を見上げると、無風快晴の青空!

▲12:36。空を見上げると、無風快晴の青空!

▲12:37。北側の山並みも枯れ木の隙間から見えて来ました。左の山は大岳山1266.4mですね。

▲12:37。北側の山並みも枯れ木の隙間から見えて来ました。左の山は大岳山1266.4mですね。

▲12:45。北側が完璧に開けた場所がありました。中央に大岳山、それから延びる馬頭刈尾根が右に、左奥の山は御前山1405.0mでしょうか。

▲12:45。北側が完璧に開けた場所がありました。中央に大岳山、それから延びる馬頭刈尾根が右に、左奥の山は御前山1405.0mでしょうか。

▲12:46。大岳山の右にはつづら岩も見えていました。少し色が白っぽい部分が岩です。高さ40~50mのクライミングゲレンデです。見えているのは南面の岩場ですが、他にも東面や西面などがあります。

▲12:46。大岳山の右にはつづら岩も見えていました。少し色が白っぽい部分が岩です。高さ40~50mのクライミングゲレンデです。見えているのは南面の岩場ですが、他にも東面や西面などがあります。

▲12:48。大岳山と御前山の左奥には北秋川を囲む山々が見えています。写真の左も山は月夜見山1147.0mでしょうか、それとも三頭山1531mでしょうか? 写真左の山々を越えた先には奥多摩湖があるんです。

▲12:48。大岳山と御前山の左奥には北秋川を囲む山々が見えています。写真の左も山は月夜見山1147.0mでしょうか、それとも三頭山1531mでしょうか? 写真左の山々を越えた先には奥多摩湖があるんです。

▲12:52。「戸倉山茱萸御前」と刻された石碑がありました。ここのすぐ近くの656m標高点は茱萸(ぐみ)ノ木山と呼ばれているようです。この茱萸御前にしろ、茱萸ノ木山にしろ、由来はよく分かりません。茱萸ノ木山は登山道は山腹を巻いていますから山頂を踏んだことはありません。ただ、臼杵山から北東に延びているこの尾根の名前が茱萸尾根であることは昔から知ってはいましたけれど。

▲12:52。「戸倉山茱萸御前」と刻された石碑がありました。ここのすぐ近くの656m標高点は茱萸(ぐみ)ノ木山と呼ばれているようです。この茱萸御前にしろ、茱萸ノ木山にしろ、由来はよく分かりません。茱萸ノ木山は登山道は山腹を巻いていますから山頂を踏んだことはありません。ただ、臼杵山から北東に延びているこの尾根の名前が茱萸尾根であることは昔から知ってはいましたけれど。

東京瓦斯山岳會編『秋川の山々』を読んでみました。すると、茱萸御前のところで次のような記述がありました。

「雑木の山道を登って行くとやがて茱萸の大木の處に出る、戸倉山茱萸御前の標識あり」

ただ、グミの木はそれほど大木にはなりそうにありません。本当にグミの木だったかどうかよく分かりませんね。

▲13:08。植林の中を歩きます。

▲13:11。冬枯れの明るい道も歩きます。

▲13:11。冬枯れの明るい道も歩きます。

▲13:14。荷田子峠に着きました。この日はここから下っていきます。

▲13:14。荷田子峠に着きました。この日はここから下っていきます。

▲13:29。植林の向こう側に里の情景が広がって来ました。

▲13:29。植林の向こう側に里の情景が広がって来ました。

▲13:39。荷田子バス停です。次のバスの時刻まで時間があったので、先のバス停まで歩くことにしました。すると、次のバス停の手前の横道からバスが出て来ました。どうやら荷田子バス停の数10m手前の道を曲がって瀬音の湯に行き、荷田子バス停には寄らずに次のバス停に出て来たみたいです。その証拠に、荷田子バス停には載っていなかった時刻のバスが次のバス停の時刻表には載っていました。それを知っていれば、ほんの30秒も急げば、そのバスに乗れたのに・・・・

▲13:39。荷田子バス停です。次のバスの時刻まで時間があったので、先のバス停まで歩くことにしました。すると、次のバス停の手前の横道からバスが出て来ました。どうやら荷田子バス停の数10m手前の道を曲がって瀬音の湯に行き、荷田子バス停には寄らずに次のバス停に出て来たみたいです。その証拠に、荷田子バス停には載っていなかった時刻のバスが次のバス停の時刻表には載っていました。それを知っていれば、ほんの30秒も急げば、そのバスに乗れたのに・・・・

▲14:08。結局、3つ先のバス停まで歩きました。じっと待つことが出来ない性分なんです。

▲14:08。結局、3つ先のバス停まで歩きました。じっと待つことが出来ない性分なんです。

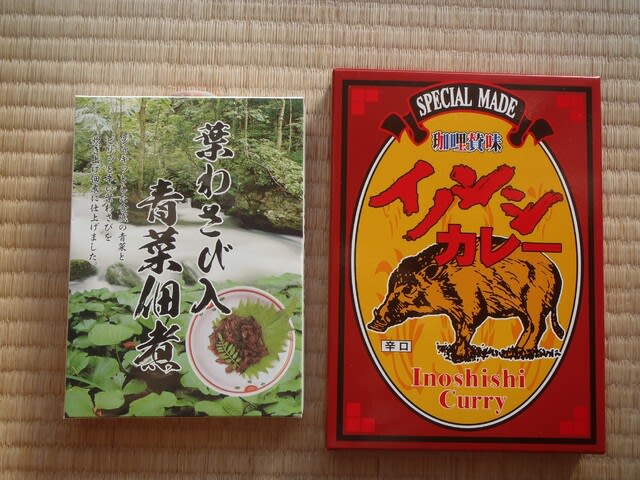

▲武蔵五日市駅の駅舎にある売店が新しくなっていました。地元の産品も分かり易く並べてあったので、この2つを購入しました。奥多摩町の獅子口屋のイノシシカレー(税込み648円)と御岳の吉川製菓の葉わさび入青葉佃煮(税込み540円)です。

▲武蔵五日市駅の駅舎にある売店が新しくなっていました。地元の産品も分かり易く並べてあったので、この2つを購入しました。奥多摩町の獅子口屋のイノシシカレー(税込み648円)と御岳の吉川製菓の葉わさび入青葉佃煮(税込み540円)です。

この日はコースタイムの119%で歩きました。休憩時間も含めると136%です。それほどゆっくり歩いた訳でなないのですが、結構かかったんですね。ただ、写真を120枚くらい撮っています。1枚撮るのにかかる時間は分かりませんが、仮に10秒だとしても1200秒、つまり20分を費やしたことになります。でも、それを考慮しても108%ですから同じですね。それに昔も僕は写真を撮っていました。ポジフィルムでしたから枚数はずっと少ないですけれど、1枚1枚を撮るのに時間は掛けていたでしょうね。それでも100%以下で歩けていました。