低山縦走シリーズⅣ『塚脇のバス停から忍頂寺のバス停まで』

(その2)萩谷総合公園→車作大橋

萩谷総合公園内はスポーツ施設もあるのだが

スポーツをやってる雰囲気はあまり伝わってこなかった。

そういう時間帯だったのか、このご時世だからなのか。

どんな利用状況なのだろう。

通ったエリアで見かけたのは園内をウォーキングする方、数名だけだった。

公園はすぐに通過してしまい、短い林道を通り、民家の横から府道に出た。

車道を歩く区間は短く、再び山中への道に入る。

田んぼの脇の高い柵が続く細い道の奥は植林帯。

道は上り坂。

息を整えるのに頭上を仰ぐと、高い梢は左右に揺れて、隙間の空が広がったり狭まったりしていた。

上空は結構風があるようだ。

枝がぶつかり擦れる音が降ってきた。

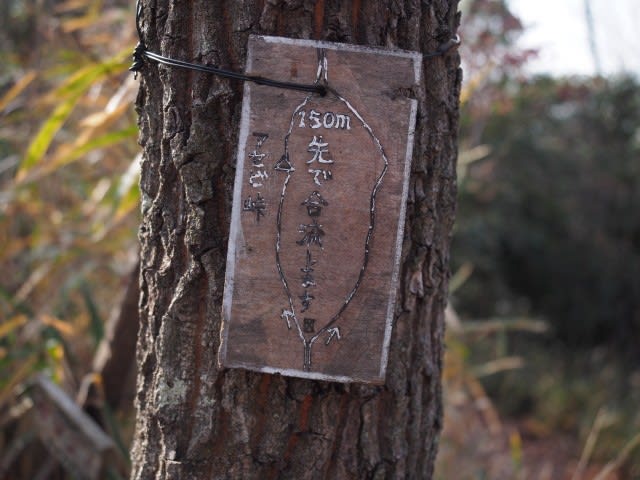

しばらく続いた上りが緩まると、左から別の道がやってきて合流。

先日歩いた武士(もののふ)自然歩道だ。

ここからしばし、先日歩いた道と重なってしまう。

見覚えのある林の様子と道しるべ。

歩いた時刻は同じくらいなのに、少し日の差し方が違って林の表情が異なる。

植林帯と雑木林の境目を通る場所があり、そこの雑木林の眺めには同じように目を奪われた。

道は下りで、つま先が痛い。

靴紐の締めかたが弱いかな。

大きな岩が現れると道は谷底へと急降下する。

竜仙の滝に到着。

写真は前回撮ったのであまり長居せずに出発。

沢沿いの道を引き続き下る。

府道に出て左折。

法面の草が白いのにやはり目がいく。

草だけでなく空き缶や手袋など落ちてるもの全てがきれいに万遍なく白い泥で覆われている。

埃っぽい道はさくさく歩いて車作大橋に到着。

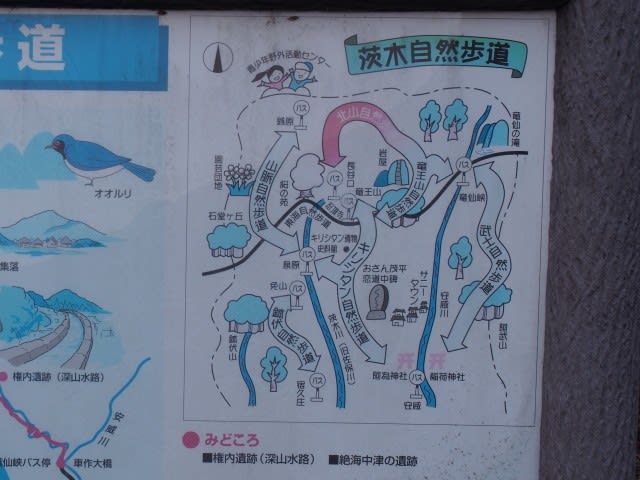

竜王山自然歩道はそこから始まる。

三叉路があり、右は竜王山自然歩道、左は東海自然歩道の分かれ道。

竜王山自然歩道は北山自然歩道とルートがしばらく重なっている。

前回ここを歩いた際、この先の北山自然歩道と竜王山自然歩道が分かれる場所で、竜王山自然歩道の道は工事中で通れなかった覚えがある。

なのでここでは東海自然歩道を通り山頂へ向かうことにする。

(その2)萩谷総合公園→車作大橋

萩谷総合公園内はスポーツ施設もあるのだが

スポーツをやってる雰囲気はあまり伝わってこなかった。

そういう時間帯だったのか、このご時世だからなのか。

どんな利用状況なのだろう。

通ったエリアで見かけたのは園内をウォーキングする方、数名だけだった。

公園はすぐに通過してしまい、短い林道を通り、民家の横から府道に出た。

車道を歩く区間は短く、再び山中への道に入る。

田んぼの脇の高い柵が続く細い道の奥は植林帯。

道は上り坂。

息を整えるのに頭上を仰ぐと、高い梢は左右に揺れて、隙間の空が広がったり狭まったりしていた。

上空は結構風があるようだ。

枝がぶつかり擦れる音が降ってきた。

しばらく続いた上りが緩まると、左から別の道がやってきて合流。

先日歩いた武士(もののふ)自然歩道だ。

ここからしばし、先日歩いた道と重なってしまう。

見覚えのある林の様子と道しるべ。

歩いた時刻は同じくらいなのに、少し日の差し方が違って林の表情が異なる。

植林帯と雑木林の境目を通る場所があり、そこの雑木林の眺めには同じように目を奪われた。

道は下りで、つま先が痛い。

靴紐の締めかたが弱いかな。

大きな岩が現れると道は谷底へと急降下する。

竜仙の滝に到着。

写真は前回撮ったのであまり長居せずに出発。

沢沿いの道を引き続き下る。

府道に出て左折。

法面の草が白いのにやはり目がいく。

草だけでなく空き缶や手袋など落ちてるもの全てがきれいに万遍なく白い泥で覆われている。

埃っぽい道はさくさく歩いて車作大橋に到着。

竜王山自然歩道はそこから始まる。

三叉路があり、右は竜王山自然歩道、左は東海自然歩道の分かれ道。

竜王山自然歩道は北山自然歩道とルートがしばらく重なっている。

前回ここを歩いた際、この先の北山自然歩道と竜王山自然歩道が分かれる場所で、竜王山自然歩道の道は工事中で通れなかった覚えがある。

なのでここでは東海自然歩道を通り山頂へ向かうことにする。