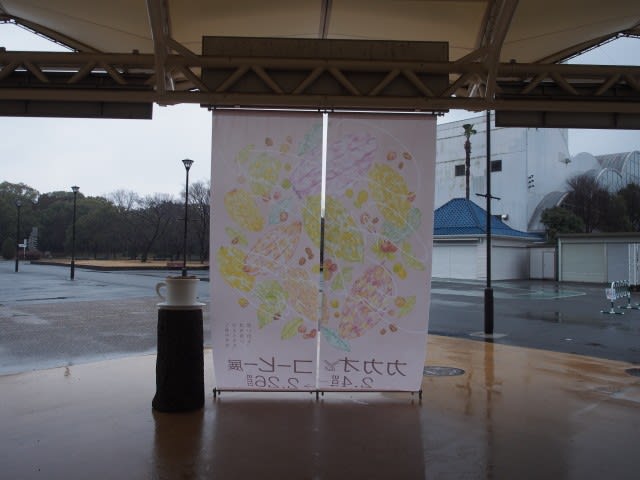

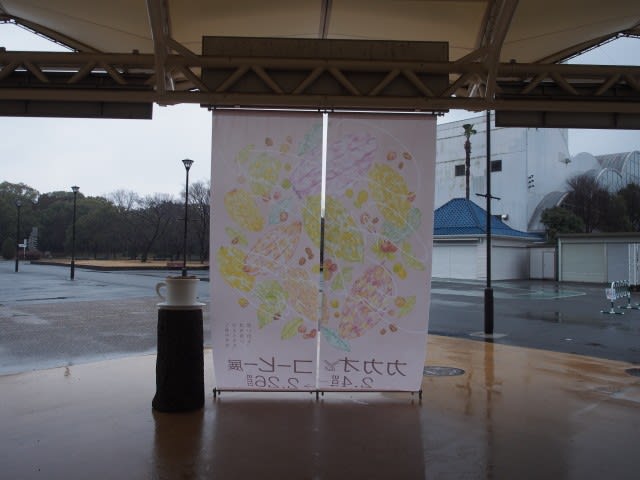

カカオとコーヒーの催しをやるという情報を入手していたので、鶴見緑地の咲くやこの花館にまた行ってきた。

ここはこの冬二回目の訪問である。

今回は連れが別件で車を使うというので、電車&徒歩で向かう。

あいにく雨のお天気だったが、降ったり止んだりで酷く濡れることはなく助かった。

咲くやこの花館の入り口にはキッチンカーが二台止まっていた。

イベントがあるとき呼ばれるのだろうけど、雨なのでお客さんは少なそう。

お昼前でお腹も空いたし、中のレストランは前回食事したので、どちらかのお店で買うことにした。

問題は雨で、食べるところをどうするかだったが、建物の入り口へのスロープに屋根があり、ひとつだけベンチがあるのを見つけた。

ここで食べよう。

キッチンカーはカレー屋さんとオムライス屋さん。

ふわとろオムライスにした。

柔らかいたまごと歯応えのある十六穀米の口応えの差が面白い。

ベーコンやキノコ、トマトなんかも入っていて賑やかだ。

とても美味しくいただいた。

食後のコーヒーは当然館内で。

入館し、温室は後で巡ることにして、イベントスペースのある方へ歩く。

高い天井の広場は催しの出し物で賑やかだった。

カカオやコーヒーの木が展示してあり、実の採取から食べられるようになるまでが説明されていた。

コーヒーは常設のテントのお店と特別出店しているお店の二択。

当然特別出店の方を選択し、ぶぶっくコーヒーというのをいただいた。

これは細かく挽いた豆をコップに入れて、そのままお湯を注ぎ、しばらく置いて粉を底に沈め、上澄みを飲むというもの。

豆の味をダイレクトに感じられるそう。

前に岡山の芸術祭を見に行った時、美術館の喫茶室で同じようなのを飲んだことがある。

紙コップに入れてもらい、ベンチに腰掛け写真撮影。

この時間で粉は沈んだかな。

豆は浅煎りのようで、苦味はなくやさしい味だった。

ベンチの隣の舞台上では、何かのワークショップが行われていた。

テーブルに置かれたガスコンロで何かを作るようだ。

数組の家族連れがスタッフのサポートを受けつつ作業するのを見つつ、ホッとコーヒータイム。

コーヒーを飲み終え、世界のチョコレートを並べたお店で連れにお土産を買った。

お店が沢山出店しているわけでもなく、買い物を楽しむというより、各種ワークショップに参加してコーヒーまたはカカオに関する知識を取得する目的で来るべき催しだなと思った。

温室へと向かい、室内を巡った。

展示する植物は入れ替えが行われるのか、前回来た時の記憶と違う場所がいくつかあった。

雨が上がったので、温室外の植物も見に行ってみる。

寒いのにサボテンが屋外で頑張っていた。

ここはこの冬二回目の訪問である。

今回は連れが別件で車を使うというので、電車&徒歩で向かう。

あいにく雨のお天気だったが、降ったり止んだりで酷く濡れることはなく助かった。

咲くやこの花館の入り口にはキッチンカーが二台止まっていた。

イベントがあるとき呼ばれるのだろうけど、雨なのでお客さんは少なそう。

お昼前でお腹も空いたし、中のレストランは前回食事したので、どちらかのお店で買うことにした。

問題は雨で、食べるところをどうするかだったが、建物の入り口へのスロープに屋根があり、ひとつだけベンチがあるのを見つけた。

ここで食べよう。

キッチンカーはカレー屋さんとオムライス屋さん。

ふわとろオムライスにした。

柔らかいたまごと歯応えのある十六穀米の口応えの差が面白い。

ベーコンやキノコ、トマトなんかも入っていて賑やかだ。

とても美味しくいただいた。

食後のコーヒーは当然館内で。

入館し、温室は後で巡ることにして、イベントスペースのある方へ歩く。

高い天井の広場は催しの出し物で賑やかだった。

カカオやコーヒーの木が展示してあり、実の採取から食べられるようになるまでが説明されていた。

コーヒーは常設のテントのお店と特別出店しているお店の二択。

当然特別出店の方を選択し、ぶぶっくコーヒーというのをいただいた。

これは細かく挽いた豆をコップに入れて、そのままお湯を注ぎ、しばらく置いて粉を底に沈め、上澄みを飲むというもの。

豆の味をダイレクトに感じられるそう。

前に岡山の芸術祭を見に行った時、美術館の喫茶室で同じようなのを飲んだことがある。

紙コップに入れてもらい、ベンチに腰掛け写真撮影。

この時間で粉は沈んだかな。

豆は浅煎りのようで、苦味はなくやさしい味だった。

ベンチの隣の舞台上では、何かのワークショップが行われていた。

テーブルに置かれたガスコンロで何かを作るようだ。

数組の家族連れがスタッフのサポートを受けつつ作業するのを見つつ、ホッとコーヒータイム。

コーヒーを飲み終え、世界のチョコレートを並べたお店で連れにお土産を買った。

お店が沢山出店しているわけでもなく、買い物を楽しむというより、各種ワークショップに参加してコーヒーまたはカカオに関する知識を取得する目的で来るべき催しだなと思った。

温室へと向かい、室内を巡った。

展示する植物は入れ替えが行われるのか、前回来た時の記憶と違う場所がいくつかあった。

雨が上がったので、温室外の植物も見に行ってみる。

寒いのにサボテンが屋外で頑張っていた。