アメリカ大統領選挙(3)―アメリカ社会の亀裂と地殻変動―

ヒラリー・クリントンは敗北を認めた直後の演説で、「私たちが思ったよりも深く国が分断されていた」と語りました(『毎日新聞』2016年11月10日 夕刊)。

この短い言葉の中に、現代のアメリカ社会が抱える深刻な分断や亀裂と、それをもたらした地殻変動ともいうべき深刻な変化が起こっていることが凝縮

して示されています。

クリントンは、敗北の真の原因を、広範で深い分断の存在を過小評価していたことを告白したのです。

逆にトランプは、アメリカ社会のあちこちに走っている「分断」、「断絶」「溝」を意図的に鮮明にあぶり出し、選挙運動に利用してゆきました。

この意味で、トランプの勝利は、単に選挙戦略・戦術においてうまく勝ち取った“表層なだれ”的勝利と言うより、もっと根源的な“底なだれ”のような勝利

であった、と言えます。

では、その「分断」「亀裂」はどこに、どのようにして発生してしまったのでしょうか?

今回の選挙を象徴する「分断」は、相互に関連したいくつかの対立構造として長年にわたり社会の深部に抑え込まれていましたが、その不満や怨念が

大統領選挙で噴出したのです。

「分断」「亀裂」はさまざまな言葉で表現されます。たとえば、「白人対非白人」、「エリート(エスタブリッシュメント)対庶民」、「富裕層対中間・貧困層」、

「マジョリティー対マイノリティー(イスラム教徒・女性・同性愛者など)」、「都市と田舎」などです。

まず、アメリカ社会全体について言えることは、富裕層と、中間・貧困層との間の格差が後者の人々にとって我慢できないほど拡大したことです。ここで、

政治家、官僚、財界のエリートと富裕層とはほぼ一致し、庶民は中間・貧困層とほぼ一致します。

こうした全体的分断構造の中で、入れ子状態で「白人対非白人」という亀裂が進行していったのです。

しかも、この対立構造はさらにいくつかの分断を内包しています。

まず、「白人と非白人」という枠組みでは、白人は非白人に対して優位で支配的な立場におり、非白人は経済的・社会的に不利な立場に置かれていて、

その差別に不満をもっていました。

しかし、同じ白人でも労働者と、ごく一部の富裕層との間には深い亀裂がありました。かつて労働者は、自分たち「99%の貧困層と1%の富裕層」、とい

う言葉を掲げて、ウォール街の財界エリート層に抗議のデモを行ったこともあります。

今回の大統領選で起こった大番狂わせは、生活が良くならない「白人労働者の反乱」、中間層から貧困層に転落した、あるいは転落しそうな「白人中間

層の反乱」(『毎日新聞』2016年11月10日 朝刊)をもたらした、という側面があります。

クリントンは、ウォ-ル街の企業から選挙資金を得ていたため、彼女は富裕層、エスタブリッシュメントのシンボルでもありました。

他方で、こうした白人中間層は、移民のために職を奪われ賃金を安く抑えられてしまっている、という移民に対する敵愾心を抱いていました。ここにも、

大きな亀裂が存在しました。

これまでの民主党政権は、民主主義、人種、価値の多様性を認める「ポリティカル・コレクトネス」を謳ってきましたが、白人中間層や貧困層が抱く、こうし

た不満にあまり注意を払ってきませんでした。つまり彼らは「忘れられた人々」だったのです。

トランプは、白人労働者の失業や貧困化をもたらしたのは、グローバル化によって、安い製品がアメリカに流入したこと、アメリカの企業が海外に出て行っ

てしまったことが原因だ、と訴え続けました。

白人労働は、国内では移民によって、国際的にはグローバル化の中で、置き去りにされてしまったと感じていました。

トランプは、「この国で忘れられた人々が、もはや忘れられることはない」と強調し、これらの白人層の支持を確実につかんでいきました(『朝日新聞』2016

年11月10日 朝刊)。

映画監督のマイケル・ムーア氏はトランプの勝利を予測していました。彼は選挙前、「メキシコで製造してアメリカに入ってくる自動車に35%の関税をかけ

る」、というトランプの発言が、鉄鋼業や製鉄業が廃れた「ラストベルト」の有権者に「甘美な音楽のように響いた」と指摘しています(『東京新聞』2016年11

月15日)。

こうした事情は、同じ白人でありながら、中間層や下層の白人労働者が、どれほど強い不満や怒りをワシントンの政府や財界にどれほど強く抱えていたか

を示しています。

トランプが当初からTPPに反対していたのは、これらの人々の鬱屈した気持ちを分かっていたからだった。

白人中間層や貧困層と非白人との間には、さらに別の亀裂がありました。

白人中間層は、移民が職を奪っているとの不満の他に、非白人の人口比率は高まっているのに、白人の人口比率はずっと低下し続けていることに対して

恐怖にも似た危機感をもっていました。

実際、白人の人口比率は年々低下しており、アメリカ統計局の推計では、2010年の63.7%から2015年には61.6%へ、2.1ポイントも低下してしまい、今世紀半

ばまでに半数を切る見通しです。

こうなると、白人を支持基盤とする共和党にとって、選挙での勝ち目は薄くなる一方です(日本経済新聞』2016年11月10日 朝刊)。

トランプ氏の勝利を、「白人」とバックラッシュ(揺り戻し)を混ぜた造語の「ホワイトラッシュ」と表現するメディアもありました。

つまり、国内で経済的、社会的、文化的に影響力をうしないつつあると危機感を失いつつある危機感を抱く白人有権者による「揺り戻し」という見方です

(『毎日新聞』2016年11月11日 朝刊)。

人口比率の低下に対する危機感の問題は直接的には言葉としては出てきませんでしたが、トランプの「(メキシコ移民)は麻薬や犯罪を持ち込む。彼らは

強姦魔だ」、という感情的な表現や、「イスラム教徒のアメリカ入国を禁止すべきだ」といった敵意むき出しの言動は、結局のところ、白人の優位が脅かさ

れていることに対する危機感を代弁したの表れでもあったのです。

ところで、トランプがイスラム教徒にたいする敵意を口にすることには、いくつかの背景があったと思われます。

一つは、何といっても、「9・11事件」の記憶を呼び起こし、多くの共感を得るためでした。二つは、ヨーロッパでも生じている、イスラム系移民排斥の動きと

連動して、思うように生活が向上しない怒りの矛先として、イスラム教徒をターゲットにしたことです。

三つは、宗教的な溝として、キリスト教対イスラム教という、古くて新しい対立の構図を鮮明に浮かび上がらせたことです。

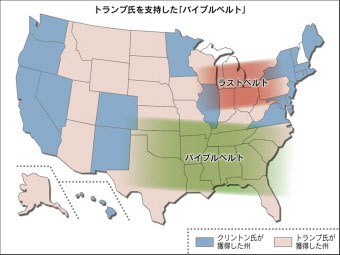

前回の記事「アメリカ大統領選(2)」でも書いたように、今回の選挙でトランプ=共和党が強かったのは、かつて鉄鋼業や製造業、とりわけ自動車産業で

栄えた「ラストベルト」と並んで「バイブルベルト」でした。

アメリカの中央から南部にかけて広がる「バイブルベルト」は、敬虔で保守的なキリスト教徒が多い共和党の牙城で、トランプもこの地域を集中的に遊説し

ています。

興味深いことに、民主党の地盤は東西の沿岸地域であり、共和党の地盤は大陸の真ん中で、これは選挙結果(図1)にも現れています(注1)。

図1 民主党・共和党の選挙結果

今年の3月、選挙活動を取材した日本人記者は、「ラストベルト」に属するオハイオ州のある労働者とのインビューで次のような言葉を聞かされました。

大型ハンマーも削岩機も知らない、ショベルの裏と表の区別もつかない政治家に俺らの何がわかる? 年金の受給年齢を引き上げようとする

政治家は許さない。ヤツらは長生きするだろうが、俺の体は重労働でボロボロだ。

15歳から製鉄所の食堂で働き、高卒後は最もきつい溶鉱炉に入った。トランプが、社会保障を守ると言ったことがうれしかった。

溶鉱炉の同僚の半分は早死にした。政治家なんて選挙前だけ握手してキスして、当選後は大口献金者の言いなり。信用できない。

また、7月に同じくオハイオ州を訪れた記者は、労働者(失業中?)とのインタビューの最中に、ニューヨークの反トランプのデモをテレビで見ながら次のような言葉を聞きました。

東海岸は政治家、大企業、銀行、マスコミで、西海岸はハリウッド俳優やシリコンバレー。どっちもリベラルの民主党支持者で、

物価の高い街で夜ごとパーティーで遊んでいる。テレビが伝えるのは、エスタブリッシュメント(既得権層)のことばかりだ。

大陸の真ん中が真の米国だ。鉄を作り、食糧を育て、石炭や天然ガスを掘る。両手を汚し、汗を流して働くのは俺たち労働者。今回

は真ん中の勝利だ

と言って、それを地図で表わしました(図2)

図2 大陸の真ん中が真のアメリカ

今回の選挙には、「都市と田舎」とのあまりにも大きな亀裂をもあぶり出しました。

トランプは、アメリカ社会の分断という傷口を巧みに利用して勝利を獲得しました。しかし、こうしてあぶり出された分断を縫い合わせアメリカ社会をまとめ上げることを、非常に

困難にしてしまったことも事実です。

次回は、今回の大統領選挙の結果を、もう少し時間的に長いアメリカの歴史と、世界史的な文脈の中でどのように位置づけられるのかを検討したいと思います。

(注1)以下の図1、図2、そしてインタビュー記事は、『朝日新聞」デジタル版 (2016年11月13日01時31分)より引用(2016年11月15日閲覧)

http://digital.asahi.com/articles/ASJCD23KGJCDUHBI006.html?rm=998

ヒラリー・クリントンは敗北を認めた直後の演説で、「私たちが思ったよりも深く国が分断されていた」と語りました(『毎日新聞』2016年11月10日 夕刊)。

この短い言葉の中に、現代のアメリカ社会が抱える深刻な分断や亀裂と、それをもたらした地殻変動ともいうべき深刻な変化が起こっていることが凝縮

して示されています。

クリントンは、敗北の真の原因を、広範で深い分断の存在を過小評価していたことを告白したのです。

逆にトランプは、アメリカ社会のあちこちに走っている「分断」、「断絶」「溝」を意図的に鮮明にあぶり出し、選挙運動に利用してゆきました。

この意味で、トランプの勝利は、単に選挙戦略・戦術においてうまく勝ち取った“表層なだれ”的勝利と言うより、もっと根源的な“底なだれ”のような勝利

であった、と言えます。

では、その「分断」「亀裂」はどこに、どのようにして発生してしまったのでしょうか?

今回の選挙を象徴する「分断」は、相互に関連したいくつかの対立構造として長年にわたり社会の深部に抑え込まれていましたが、その不満や怨念が

大統領選挙で噴出したのです。

「分断」「亀裂」はさまざまな言葉で表現されます。たとえば、「白人対非白人」、「エリート(エスタブリッシュメント)対庶民」、「富裕層対中間・貧困層」、

「マジョリティー対マイノリティー(イスラム教徒・女性・同性愛者など)」、「都市と田舎」などです。

まず、アメリカ社会全体について言えることは、富裕層と、中間・貧困層との間の格差が後者の人々にとって我慢できないほど拡大したことです。ここで、

政治家、官僚、財界のエリートと富裕層とはほぼ一致し、庶民は中間・貧困層とほぼ一致します。

こうした全体的分断構造の中で、入れ子状態で「白人対非白人」という亀裂が進行していったのです。

しかも、この対立構造はさらにいくつかの分断を内包しています。

まず、「白人と非白人」という枠組みでは、白人は非白人に対して優位で支配的な立場におり、非白人は経済的・社会的に不利な立場に置かれていて、

その差別に不満をもっていました。

しかし、同じ白人でも労働者と、ごく一部の富裕層との間には深い亀裂がありました。かつて労働者は、自分たち「99%の貧困層と1%の富裕層」、とい

う言葉を掲げて、ウォール街の財界エリート層に抗議のデモを行ったこともあります。

今回の大統領選で起こった大番狂わせは、生活が良くならない「白人労働者の反乱」、中間層から貧困層に転落した、あるいは転落しそうな「白人中間

層の反乱」(『毎日新聞』2016年11月10日 朝刊)をもたらした、という側面があります。

クリントンは、ウォ-ル街の企業から選挙資金を得ていたため、彼女は富裕層、エスタブリッシュメントのシンボルでもありました。

他方で、こうした白人中間層は、移民のために職を奪われ賃金を安く抑えられてしまっている、という移民に対する敵愾心を抱いていました。ここにも、

大きな亀裂が存在しました。

これまでの民主党政権は、民主主義、人種、価値の多様性を認める「ポリティカル・コレクトネス」を謳ってきましたが、白人中間層や貧困層が抱く、こうし

た不満にあまり注意を払ってきませんでした。つまり彼らは「忘れられた人々」だったのです。

トランプは、白人労働者の失業や貧困化をもたらしたのは、グローバル化によって、安い製品がアメリカに流入したこと、アメリカの企業が海外に出て行っ

てしまったことが原因だ、と訴え続けました。

白人労働は、国内では移民によって、国際的にはグローバル化の中で、置き去りにされてしまったと感じていました。

トランプは、「この国で忘れられた人々が、もはや忘れられることはない」と強調し、これらの白人層の支持を確実につかんでいきました(『朝日新聞』2016

年11月10日 朝刊)。

映画監督のマイケル・ムーア氏はトランプの勝利を予測していました。彼は選挙前、「メキシコで製造してアメリカに入ってくる自動車に35%の関税をかけ

る」、というトランプの発言が、鉄鋼業や製鉄業が廃れた「ラストベルト」の有権者に「甘美な音楽のように響いた」と指摘しています(『東京新聞』2016年11

月15日)。

こうした事情は、同じ白人でありながら、中間層や下層の白人労働者が、どれほど強い不満や怒りをワシントンの政府や財界にどれほど強く抱えていたか

を示しています。

トランプが当初からTPPに反対していたのは、これらの人々の鬱屈した気持ちを分かっていたからだった。

白人中間層や貧困層と非白人との間には、さらに別の亀裂がありました。

白人中間層は、移民が職を奪っているとの不満の他に、非白人の人口比率は高まっているのに、白人の人口比率はずっと低下し続けていることに対して

恐怖にも似た危機感をもっていました。

実際、白人の人口比率は年々低下しており、アメリカ統計局の推計では、2010年の63.7%から2015年には61.6%へ、2.1ポイントも低下してしまい、今世紀半

ばまでに半数を切る見通しです。

こうなると、白人を支持基盤とする共和党にとって、選挙での勝ち目は薄くなる一方です(日本経済新聞』2016年11月10日 朝刊)。

トランプ氏の勝利を、「白人」とバックラッシュ(揺り戻し)を混ぜた造語の「ホワイトラッシュ」と表現するメディアもありました。

つまり、国内で経済的、社会的、文化的に影響力をうしないつつあると危機感を失いつつある危機感を抱く白人有権者による「揺り戻し」という見方です

(『毎日新聞』2016年11月11日 朝刊)。

人口比率の低下に対する危機感の問題は直接的には言葉としては出てきませんでしたが、トランプの「(メキシコ移民)は麻薬や犯罪を持ち込む。彼らは

強姦魔だ」、という感情的な表現や、「イスラム教徒のアメリカ入国を禁止すべきだ」といった敵意むき出しの言動は、結局のところ、白人の優位が脅かさ

れていることに対する危機感を代弁したの表れでもあったのです。

ところで、トランプがイスラム教徒にたいする敵意を口にすることには、いくつかの背景があったと思われます。

一つは、何といっても、「9・11事件」の記憶を呼び起こし、多くの共感を得るためでした。二つは、ヨーロッパでも生じている、イスラム系移民排斥の動きと

連動して、思うように生活が向上しない怒りの矛先として、イスラム教徒をターゲットにしたことです。

三つは、宗教的な溝として、キリスト教対イスラム教という、古くて新しい対立の構図を鮮明に浮かび上がらせたことです。

前回の記事「アメリカ大統領選(2)」でも書いたように、今回の選挙でトランプ=共和党が強かったのは、かつて鉄鋼業や製造業、とりわけ自動車産業で

栄えた「ラストベルト」と並んで「バイブルベルト」でした。

アメリカの中央から南部にかけて広がる「バイブルベルト」は、敬虔で保守的なキリスト教徒が多い共和党の牙城で、トランプもこの地域を集中的に遊説し

ています。

興味深いことに、民主党の地盤は東西の沿岸地域であり、共和党の地盤は大陸の真ん中で、これは選挙結果(図1)にも現れています(注1)。

図1 民主党・共和党の選挙結果

今年の3月、選挙活動を取材した日本人記者は、「ラストベルト」に属するオハイオ州のある労働者とのインビューで次のような言葉を聞かされました。

大型ハンマーも削岩機も知らない、ショベルの裏と表の区別もつかない政治家に俺らの何がわかる? 年金の受給年齢を引き上げようとする

政治家は許さない。ヤツらは長生きするだろうが、俺の体は重労働でボロボロだ。

15歳から製鉄所の食堂で働き、高卒後は最もきつい溶鉱炉に入った。トランプが、社会保障を守ると言ったことがうれしかった。

溶鉱炉の同僚の半分は早死にした。政治家なんて選挙前だけ握手してキスして、当選後は大口献金者の言いなり。信用できない。

また、7月に同じくオハイオ州を訪れた記者は、労働者(失業中?)とのインタビューの最中に、ニューヨークの反トランプのデモをテレビで見ながら次のような言葉を聞きました。

東海岸は政治家、大企業、銀行、マスコミで、西海岸はハリウッド俳優やシリコンバレー。どっちもリベラルの民主党支持者で、

物価の高い街で夜ごとパーティーで遊んでいる。テレビが伝えるのは、エスタブリッシュメント(既得権層)のことばかりだ。

大陸の真ん中が真の米国だ。鉄を作り、食糧を育て、石炭や天然ガスを掘る。両手を汚し、汗を流して働くのは俺たち労働者。今回

は真ん中の勝利だ

と言って、それを地図で表わしました(図2)

図2 大陸の真ん中が真のアメリカ

今回の選挙には、「都市と田舎」とのあまりにも大きな亀裂をもあぶり出しました。

トランプは、アメリカ社会の分断という傷口を巧みに利用して勝利を獲得しました。しかし、こうしてあぶり出された分断を縫い合わせアメリカ社会をまとめ上げることを、非常に

困難にしてしまったことも事実です。

次回は、今回の大統領選挙の結果を、もう少し時間的に長いアメリカの歴史と、世界史的な文脈の中でどのように位置づけられるのかを検討したいと思います。

(注1)以下の図1、図2、そしてインタビュー記事は、『朝日新聞」デジタル版 (2016年11月13日01時31分)より引用(2016年11月15日閲覧)

http://digital.asahi.com/articles/ASJCD23KGJCDUHBI006.html?rm=998