【お造りなどもつく「ラーメン懐石」が名物】四季折々の食材・彩りを活かす京料理店

【美饗庵うさぎ家】では、旬の食材をふんだんに使った季節感溢れる京料理の数々をご提供しています。見た目にも楽しんでいただけるよう、彩り豊かなお料理を美しい造形の器に繊細に盛り付けてお出ししています。

また、日本料理の懐石と同じように、お造り、八寸、揚げ物等を順番にお出しして、〆に当店自慢のラーメンを味わっていただく『ラーメン懐石』も名物です。

ラーメンの種類は18種類あり、「トマト」「すっぽん」「チーズカレー」など、かなりバラエティに富んだラインナップをご用意しています。それでも使う食材は九条ねぎなどの地元食材を使用することで、ラーメンであっても京都を感じていただけるメニューとなっています。

料理の【前味】・【中味】・【後味】を追求

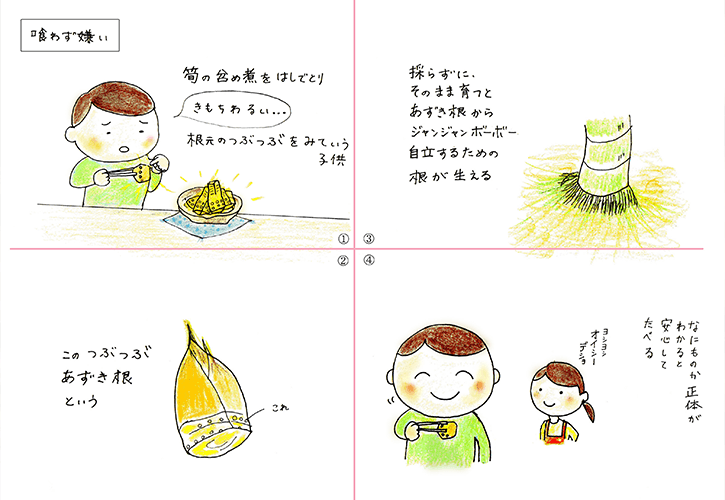

料理には【前味】・【中味】・【後味】があります。

【前味】はお客様が「うさぎ家 こまち食堂」へ来るまでの期待感。

【中味】は来店頂き、お料理を召し上がって頂く時。

【後味】はお食事を終えて帰られた時の後味と余韻。

お客様に満足していただけるように、調理から接客まで日々努力しております。例えば、日替わりのメニューを作ることでご来店いただく前もお料理を心待ちにしていただける工夫をしていたり、添加物や化学調味料を一切使わないようにすることで安心してお料理を楽しんでいただけたり、落ち着いてお食事を楽しんでいただける空間をご用意していますのでお帰りの際にはまた来たいと思っていただけるように努めています。

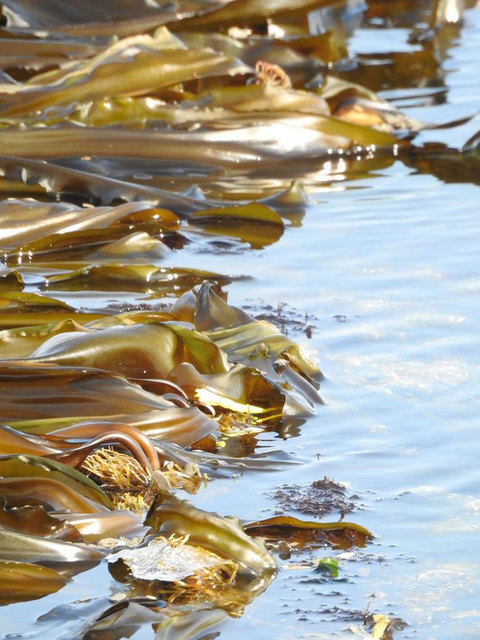

お客様からの要望でできた『昆布料理』メニュー

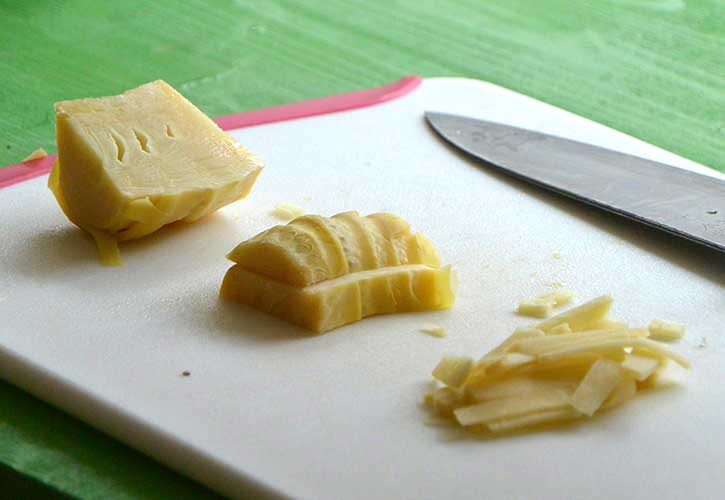

店主がフードライターとして投稿しているサイトで知り合った昆布屋さんが来店した際に、昆布料理をだしたのがきっかけで1つのコースメニューをつくりました。

こちらのコースは『布ぢからピクニック 「和昆洋菜」』と名づけており、懐石やコース料理のような堅苦しいものではなく、ざっくばらんにお料理を提供したいという想いから、あえて「ピクニック」と名づけました。

全15品の昆布料理は日替わりで、その日毎にどのお料理がでてくるかは変わってきます。

<料理一例>

昆布ジュレ 翡翠えび

昆布〆牛のルイベサラダ

太刀魚の昆布〆昆布ポン酢

昆布巣篭もり牡蠣の酒蒸し

若鶏の胡麻昆布蒸し

柚子昆布バーニャカウダ

茄子昆布のにんにくバター

ルッコラフリットのメープル昆布シロップ

牡蠣の昆布オイル漬け

鮒寿司昆布サンド

蕎麦昆布饅頭

太刀魚の昆布締め パプリカ、万願寺唐辛子繊切り さんざし酢

自家製昆布パウダー(真昆布)で、吉野葛で練った昆布豆腐 山葵醤油

あんろく吸 (羅臼昆布使用)

しろえび 栗の掻き揚げ からすみ昆布塩

鮑河豚ひれ酒蒸し(8時間) 松茸と皮つき蓮根、京人参、牛蒡のやわらか蒸し 酢だち醤油 海部藻塩

自家製桜葉塩漬け 昆布締めかわはぎの鮨 自家製生姜漬け 羅臼昆布佃煮

真昆布巻き 近江牛 ロース(50時間) ミスジ(72時間)炙り 大根膾

白菜 猪ロースのミルフィーユの昆布蒸し 真昆布ダレ

名物 布ぢからまぜそば

昆ブラックラーメン