《三輪の白い片栗(種山高原、令和3年4月27日撮影)》

白い片栗はまるで、賢治、露、そして岩田純蔵先生の三人に見えた。

そして、「曲学阿世の徒にだけはなるな」と檄を飛ばされた気がした。

白い片栗はまるで、賢治、露、そして岩田純蔵先生の三人に見えた。

そして、「曲学阿世の徒にだけはなるな」と檄を飛ばされた気がした。

この度、久保田 治助・木村 陽子両氏の「第二次世界大戦後の国語教科書における〈宮沢賢治〉像―理想的人間像の変容―」という論文を知った。

この論文は、先の茅野 政徳氏の論文に似ているところも多そうだと直感し、早速読ませてもらった。するとお陰様で、この論文の主張に頷きながら、戦後の国語教科書における宮澤賢治の位置づけが私なりに大体掴めた。そこで、久保田 治助・木村 陽子両氏に感謝しながら、どんなことがそこでは論じられていたかなどを、箇条書きで以下に紹介させてもらう。

⑴ 「雨ニモマケズ」の詩が…投稿者略…国民精神総動員の時期(1937年から敗戦まで)に、あたかも「贅沢は敵だ!」や「欲しがりません勝つまでは」などと同様の精神的スローガンのように受容され、

私は今までは国家総動員法についてはある程度知っていたのだが、この「国民精神総動員」については、知らずにいた。そこで慌てて『広辞苑』を見てみると、「国家精神」という項の中に、

国家のために自己を犠牲にして尽す国民の精神。昭和一二~一五年、日中戦争下の思想統制として近衛内閣は日本精神の高揚を唱えて国民精神総動員運動を行った。

とあった。なるほど、「国家のために自己を犠牲にして尽す」ということであれば、まさにあのスローガン「滅私奉公」の精神を涵養することになる。おのずから、「贅沢は敵だ!」や「欲しがりません勝つまでは」のスローガンにも通ずる。⑵ 数ある宮沢賢治のテクストの中でもとりわけ「雨ニモマケズ」、そして「世界がぜんたい幸福ならないうちは個人の幸福はあり得ない」と説いた「農民芸術概論」が戦時下の民衆の士気の高揚に利用されたことは否めない。

たしかに、例えば前者は『朗読詩集 常盤樹 他十二篇 』に採録されているし、「世界がぜんたい幸福ならないうちは個人の幸福はあり得ない」と田中智学が掲げたあの「八紘一宇」は通底しているから、否めない。

⑶ 本講演(谷川徹三の講演「今日の心がまえ」のこと:投稿者註)におけるそもそもの谷川の趣旨は、演題も示しているように、今まさに国家的危機に直面している日本国民に 〈死の「心がまえ」〉を説くことにあった。

そうか、こういう見方が可能なのか。

⑷ 周知のとおり、「雨ニモマケズ」は戦後の中学校国語教科書の定番教材として、1960年代中ごろまでその影響力を長く保持し続けた。

となれば、私は昭和21年生まれだから、まさに影響力のあった時代に中学時代を過ごしていたのか。それもあったのだろう、私が中学時代に、しかも、賢治=「雨ニモマケズ」という図式で賢治を尊敬していたのは。

⑸ 戦中の〈宮沢賢治〉は日本精神と結びつけられて称揚される傾向があり、特に「雨ニモマケズ」の「ジブンヲカンジヨウニ入レズ」や「ミンナニデクノバウトヨバレ」の句は、「醜の御楯」にも通じるような「臣民」の自己犠牲の精神と解されることが多かった。

「醜の御楯」という用語は知っていたが、当時の人達にはこう解されていたのか。

⑹ いまだ教育基本法も学校教育法もできていなかった当時、教育勅語に代わる何らかの道徳的拠りどころを必要とした石森(第6次国定教科書への「雨ニモマケズ」掲載を決めた石森延男のこと:投稿者註)は、熟慮の末、「人間としてのほんとうのよさ」はいかなる時代にも普遍的なものだという信念の下に、そのモデルを戦時の理想的像=「雨ニモマケズ」 に求めたのである。

このことに関しては、かつての投稿〝1210 一日に玄米三合〟等である程度は知っていたが、谷川徹三のことを最近少しく知りだしたならば、この石森の「信念」は谷川のそれと相似ではなかろうかと思えてきた。そして私のこの思いは、次の部分を読みながらますます強くなった。

⑺ 第6次国定教科書の編集委員でもあった谷川は、1948年12月の講演で「詩の代表作を挙げよといわれたら『雨ニモマケズ』、「論稿の代表作を挙げよといわれたら『農民芸術概論綱要』と発言しており、両テクストの国定教科書収録にも当然小さからぬ影響力をもっていただろう。ところがその思い入れ深いテクストの一方が、彼が嫌悪を公言してはばからなかった共産主義の文脈へと読み替えられていたのだから、「おどろいた」のも無理はない。このことに反発した谷川は、「賢治が本質において」「宗教的人間」であったことを力説し…投稿者略…論駁した。

さて、とりあえずこの時点での私の感想だが、この論文が、

⑻ 敗戦直後の石森延男が、「雨ニモマケズ」に込められた「人間の良さ」を土台に国語教科書を編纂したと語っていたように、戦中から敗戦直後にかけての〈宮沢賢治〉は、彼の生涯そのものがひとつの道徳的規範であるかのように多くの者たちから受容された。しかし、実際の生身の宮沢賢治は理想と現実の狭間で常に悩み、揺れ、自己否定と再生を繰り返す生涯を送ったのであり、そこには当然一貫性を欠くような言行の振り幅があった。

と断じている通りである。

続きは次回へ。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『一から出直す』の目次”へ。

“『一から出直す』の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

【新刊案内】『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版、550円(税込み))

当地(お住まいの地)の書店に申し込んで頂ければ、全国のどの書店でも取り寄せてくれますので、550円で購入できます。

アマゾン等でも取り扱われております。

【旧刊案内】『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』(「露草協会」、ツーワンライフ出版、価格(本体価格1,000円+税))

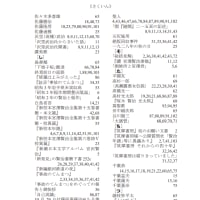

なお、目次は下掲の通りです。

岩手県内の書店やアマゾン等でも取り扱われております。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

【旧刊案内】『本統の賢治と本当の露』(鈴木守著、ツーワンライフ出版、定価(本体価格1,500円+税)

岩手県内の書店やアマゾン等でネット販売がなされおります。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます