《ルリソウ》(平成31年5月25日撮影)

〈子どもたちに嘘の賢治はもう教えたくない〉

〈子どもたちに嘘の賢治はもう教えたくない〉

振り返ってみれば、かつての私は、

「羅須地人協会時代」の賢治は農民のため、とりわけ貧しい農民たちに対する稲作指導のために風雨の中を徹宵東奔西走し、遂に病に倒れたが、彼の稗貫の土性や農芸化学に関する知見を生かした稲作指導法によって岩手の農業は大いに発展した。………①

と高く評価していた。例えば同時代の賢治は、食味もよく冷害にも稲熱病にも強いという陸羽一三二号を近隣の農家のみならず、岩手に広めたということで高く評価されていると私は思っていたからだ。ところが、『水沢市史 四』(水沢市史編纂委員会編) 等によれば、同品種は大正13年には既に岩手県の奨励品種となっていたとある。また、堀尾青史が花巻農会を訪ねた際、

賢治のやったことは、当時農会でもやってましたよ。陸羽一三二号だってとっくにやってました。何も特別なことはないですよ。

〈『年譜宮澤賢治伝』(堀尾青史著、中公文庫)338p~〉と職員から言われたという。したがって、同品種の普及は賢治一人の力によってだったとは言えないだろう。おのずから、〝①〟のような高評価はできなさそうで、どうやら私は今まで幾ばくか誤解していたようだ。

このことに気付く前の私は、同時代の賢治は従来の人糞尿や厩肥等が使われる施肥法に代えて、化学肥料を推奨したことにより岩手の農業の発展に頗る寄与したと私は思っていたのだった。ところが少しく調べてみると話は逆で、賢治の稲作経験は花巻農学校の先生になってからのものであり、豊富な実体験があった上での稲作指導というわけではなかったのだから、経験豊富な農民たちに対して賢治が指導できることは限定的なものであり、食味もよく冷害にも稲熱病にも強いといわれて当時普及し始めていた陸羽一三二号を推奨することだったということになるのだろう。ただし同品種は金肥(化学肥料)に対応して開発された品種だったという<*1>。そこでおのずから、

賢治の稲作指導法は、食味もよく冷害にも稲熱病にも強いといわれて普及し始めていた陸羽132号を、ただし同品種は金肥に対応して開発された品種だったからそれには金肥が欠かせないので肥料設計までしてやるというものであった。………◎

というものになるだろうし、実際そうであったであろうことは、少なからずその肥料設計書が残っているということが示唆してくれる。逆な言い方をすれば、お金がなければ購入できない金肥を必要とするこの農法は、当時農家の大半を占めていた貧しい小作農や自小作農<*2>にとってはもともとふさわしいものではなかったということでもある。ちなみに、賢治が下根子桜の宮澤家別宅に住んでいた頃の「自小作+小作」農家の割合は6割前後であった。ということは、賢治の稲作指導法〝◎〟は、当時約6割もあった「自小作+小作」農家にはもともとふさわしくなかったということになるし、この稲作指導に対応できたのは基本的には自作農家、つまり中農以上にして初めて対応できたはずで、そのような農家は全体の4割前後しかなかったということになろう。そしてもちろん中農は、貧しかった当時の「自小作+小作」農家と比べれば恵まれていた。したがって、

賢治の稲作指導法は、農民の大半を占める貧しい農民たちのためのものではあり得なかった。

と結論するしかないということを、私は覚悟した。

実際、羅須地人協会の建物の直ぐ西隣の、協会員でもあった伊藤忠一は、

私も肥料設計をしてもらったけれども、なにせその頃は化学肥料が高くて、わたしどもにはとても手が出なかった。

〈『私の賢治散歩 下巻』(菊池忠二著)35p〉と述懐している。つまり、賢治から金肥を施用すれば水稲の収量は増えると教わっても、大半の農家は金銭的な余裕がなかったので肥料が容易には買えないというのが実態だったと言えるだろう。まして、金肥を施用して多少の増収があったところで、その当時の小作料は五割強<*3>もあったから、小作をしている零細農家としてはそれほど意欲が湧くはずもない。

それもあってか、「当時このあたりで陸羽一三二号は広く植えられた訳ではなく、物好きな人が植えたようだ」と、賢治の教え子である平來作の子息國友氏が証言していた(平成23年10月15日、平國友氏宅で聞き取り)が、宜なるかなだ。

つまるところ、「羅須地人協会時代」に如何に賢治の熱心な指導があったとしても、陸羽132号を推奨する稲作指導法〝◎〟は、当時の貧しかった大半の農家にとっては残念ながら、もともとふさわしいものではなかった。よって、賢治は化学肥料を推奨したことにより岩手の農業の発展に頗る寄与した、ということもどうやら私の誤解だったようだ。

ところで、賢治の稲作指導法で巷間評価されているものに石灰施用の推奨もあると思う。実際、彼の肥料設計書には「石灰岩抹」の項がある<*4>。そしてそれは、「岩手の酸性土壌を中和させるために石灰が必要」というのがその施用の理論であったと言えよう。それ故にであろう、賢治から指導を受けた協会員の高橋光一は、

「いまに磐になるぞ。」〈『宮澤賢治研究』(草野心平編、筑摩書房、昭和44)285p〉

と呆れられる程の石灰を撒いたことがあった、と追想している。すると気になるのが、前回〝稲の最適土壌は中性でも、ましてアルカリ性でもない〟で述べたように、水稲にとって最適な土壌は中性でも、ましてアルカリ性でもなく、弱酸性~微酸性(pH5.5~6.5)である。

ということである。

というのは、私は地元花巻に住んでいるので、「賢治の言うとおりにやったならば稲が皆倒れてしまった、と語っている人も少なくない」ということを仄聞していたから、もしかするとそれは石灰のやり過ぎが原因の一つだったのではなかろうかとつい疑うようになってしまったからだ。つまり、高橋のように石灰を撒きすぎて最適なpH値を越えてしまったせいで倒伏してしまったこともあったのではなかろうか、と。ちなみに、「いまに磐になるぞ」と言われるほど撒いたということは、高橋は石灰を撒けば撒くほどよいと認識していたからだと解釈できる。だから逆に、賢治は水稲の最適なpH値を教えていなかったのではとか、はたして適性なpH値を知っていたのかとか、その土壌のpHを測った上で石灰を施用していたのだろうかという疑問が次々に湧いてくる。

あるいはまた、約90才(昭和3年生まれ)だが現役バリバリの篤農家岩渕信男氏(この方を見かけるのは殆どいつでも田圃を見廻っている姿であり、稲作について研究熱心な方である)から、平成29年10月5日に、

田圃に石灰を撒くことはかつても、今でもない。また、畑に撒くと土が硬くなるので施用しない。

ということを教わった。つまり、経験豊富なこの篤農家は田圃に石灰を施用していなかったのである。したがって、賢治の石灰施用についての高い評価が妥当か否かは、私には判断できなくなってしまった。よってここまでの考察によれば、先に述べた従前の私の認識〝①〟は正しいとは言えず、「貧しい農民たちに対する稲作指導のために風雨の中を徹宵東奔西走し」た賢治であったとは少なくとも断定できないので、どうやら、

「羅須地人協会時代」の賢治の稲作指導法には始めから限界があり、当時の大半を占めた貧しい農民たちにとってはふさわしいものではなかったので、彼等のために献身できたとは言えない。

ということをそろそろ私は受け容れるべきなのかなと思い始めている。<*1:註> 例えば『岩手県の百年』によれば、

大正末期から「早生大野」と「陸羽一三二号」が台頭し、昭和期にはいって「陸羽一三二号」が過半数から昭和十年代の七割前後と、完全に首位の座を奪ったかたちとなった。これは収量の安定性、品質良好によるもので、おりしも硫安などの化学肥料の導入にも対応していた。しかし、肥料に適合する品種改良という、逆転した対応をせまられることになって、農業生産の独占資本への従属のステップともなった。反面、耐冷性・耐病性が弱く、またもや冷害・大凶作をよぶことになった。(『岩手県農業史』、『岩手県近代百年史』)

<『岩手県の百年』(長江好道等著、山川出版)124p>また、大島丈志氏によれば、

陸羽一三二号は、近代化学肥料によって育成されたため、多肥性の品種であり、多くの購入肥料=金肥の投下が必要であった。…(投稿者略)…これらの肥料の購入は自給自足的であった農村を急速に商品経済に組み込むこととなった。しかし、肥料商から金肥を買い、金肥を投下して豊作となっても、米価の下落で、豊作貧乏となり、肥料購入費が負債となることによって小作などの貧しい農家は困窮することになった。

<『宮沢賢治の農業と文学』(大島丈志著、蒼丘書林)223p><*2:註> 『岩手県農業史』(森嘉兵衛監修、岩手県)の297pによれば、当時小作をしていた農家の割合は岩手では全農家戸数の6割前後もあったという。

前掲書によれば、大正末・昭和初頭の岩手県の農家戸数の割合は全戸数の7割弱であったという。それではその農家の中で、何割ぐらいが自小作だったのであろうか。そこで、同書のデータを基にして図表にしてみたならば下図のようになった。

<『岩手県農業史』(森嘉兵衛監修、岩手県)297pのデータより>

<*3:註> 『復刻「濁酒に関する調査(第一報」)』(センダート賢治の会)の113pによれば、普通収穫田の岩手県の小作料は大正10年の場合、54%だったという。

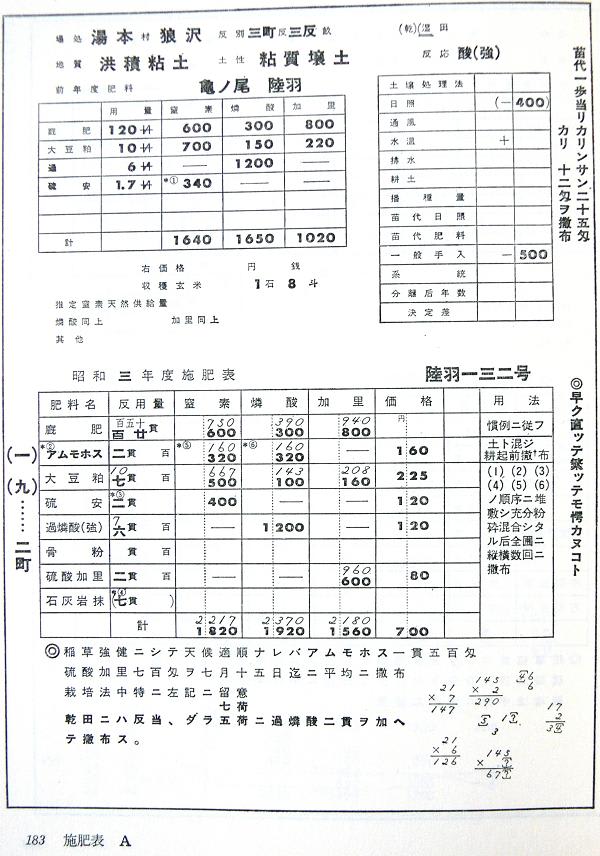

<*4:註> 『宮澤賢治が書いた肥料設計書』の実例が、

<『サライ2010年7月号』(小学館)より>

であり、これを活字に直したのが下図〔施肥表A〕〔一〕、

<『校本 宮澤賢治全集 第十二(下)巻』(筑摩書房)より>

であり、たしかに「石灰岩抹」の項がある。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。”「子どもたちに嘘の賢治はもう教えたくない」の目次”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

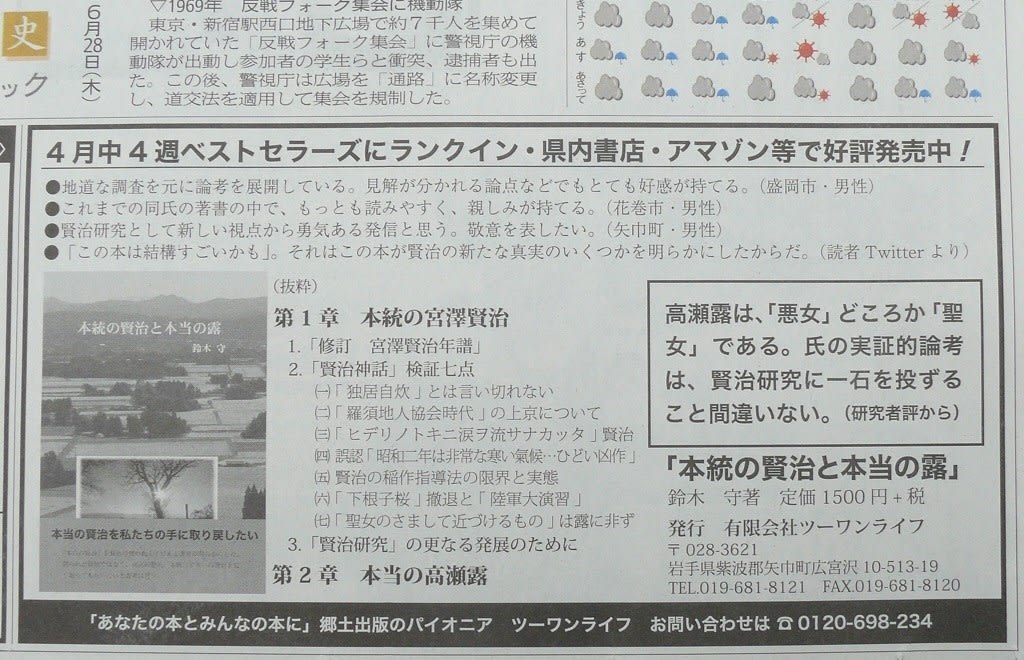

賢治の甥の教え子である著者が、本当の宮澤賢治を私たちの手に取り戻したいと願って、賢治の真実を明らかにした『本統の賢治と本当の露』

〈平成30年6月28日付『岩手日報』一面〉

を先頃出版いたしましたのでご案内申し上げます。

その約一ヶ月後に、著者の実名「鈴木守」が使われている、個人攻撃ともとれそうな内容の「賢治学会代表理事名の文書」が全学会員に送付されました。

そこで、本当の賢治が明らかにされてしまったので賢治学会は困ってしまい、慌ててこのようなことをしたのではないか、と今話題になっている本です。

現在、岩手県内の書店での店頭販売やアマゾン等でネット販売がなされおりますのでどうぞお買い求め下さい。

あるいは、葉書か電話にて、『本統の賢治と本当の露』を入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金分として1,620円(本体価格1,500円+税120円、送料無料)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

電話 0198-24-9813

賢治は、中農以上に化学肥料で新品種を勧めていた時期の反省をもとに、晩年はより低所得の農家も含めてより安価な炭酸石灰と有機・自家肥料の体系を勧めたように思います。

なぜ岩手の昭和の篤農家は水田に石灰を散布しなくなったのか、興味深いところです。人糞、畜糞の散布量と関係があるのではないかと考えています。