《『宮沢賢治 まことの愛』(大橋冨士子著、真世界社)の表紙》

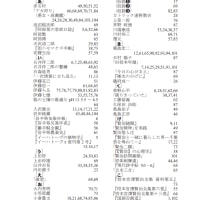

本当はここで、小倉豊文の『解説 復元版 宮沢賢治手帳』(筑摩書房、昭和58年)に基づいて『雨ニモマケズ手帳』中の信仰関連のことを述べたいところでもあるがそれは後回しにして、今回は大橋氏の『宮沢賢治 まことの愛』のまずは第四章の中の項、「最後に心に懸かった〈願〉」について少し考えてみたい。さて、その「最後に心に懸かった〈願〉」という項において気になったことが二つある。

その一つ目が昭和8年の高知尾智耀宛の年賀状に関することであり、その内容は、

昭和七年は依然として病床生活。その中で三月、『児童文学』に「グスコーブドリの伝記」を…(投稿者略)…漸く恢復のきざしが見えて年を越したようで、昭和八年の年賀状は、八通も現存しております。…(投稿者略)…高知尾智耀宛の葉書は、次の通りです。

昭和八年一月一日

岩手県花巻町

宮 沢 賢 治 拝

客年中は色々とご心配を賜り難有奉存候。お陰様にて此の度も病漸くに快癒に近く孰れは心身を整えて改めて御挨拶申上候

〈『宮沢賢治 まことの愛』(大橋冨士子著、真世界社)213p~〉昭和八年一月一日

岩手県花巻町

宮 沢 賢 治 拝

客年中は色々とご心配を賜り難有奉存候。お陰様にて此の度も病漸くに快癒に近く孰れは心身を整えて改めて御挨拶申上候

というものである。では私はこの中で特に何が気になったのかというと、

・賢治は昭和8年の年頭でも高知尾に賀状を出していた。

・その前年の昭和7年にも高知尾には「ご心配賜」ってと認識していた。

ということだ。・その前年の昭和7年にも高知尾には「ご心配賜」ってと認識していた。

するとこれらと、併せて、昭和6年には「雨ニモマケズ手帳」に「高知尾師ノ奨メニヨリ 法華文学ノ創作」と書いていたことを思い出せば、この当時の賢治は高知尾にとても感謝していたということであり、おのずから、賢治は少なくとも昭和8年の初頭までは「国柱会」と強い繋がりがあった。ということである。

そして二つ目は、

(賢治の)葬儀は菩提寺の浄土真宗で行われましたが、法名は、遺族から国柱会(獅子王文庫)に授与願いが出され、国柱会の「法諡授与簿」によれば、昭和八年九月二十七日に、法諡が、次のように授けられています。

「真金院三不日賢善男子」

〈同224p〉「真金院三不日賢善男子」

ということだし、大橋氏によれば、具体的には「国柱会最長老の保阪智宙講師が代授」したということだから、賢治は最期まで国柱会の会員であり、信者であったであろうということである。

そして、同書の「結章」において、

宮沢賢治のお墓は…(投稿者略)…じつは東京にもあります。国柱会本部の奥にある妙宗大霊廟です。

〈同238p〉

と記されているから、これが事実であれば、賢治は最期まで国柱会の会員であり、本化妙宗の信者であったことは間違いない。

すると以上の事柄から、次のような上田哲の見方、

入会当初の事情は関徳弥あての書簡などを基本的資料にしてかなり明らかになっているが、その後の信仰生活については、例えば、<信仰は生涯変わることなく、法華文学の創作もつづいたが、国柱会に対しては入信当時とはしだいに変化し、冷却した。表面へは出さなかったが批判的であった。それは国柱会の運動が国体主義中心となり軍部のファッショ化に信念を与える役目をはたすようになったからである。……賢治は法華経の行者として、こうした国柱会とは離れ、ひたすら自己の信仰をまっとうした>(堀尾青史『年譜 宮沢賢治伝』昭41・3 図書新聞)というような、なんら実証的裏付けのない、推測によった記述が、この本を含めて従来の研究書で述べられているが、果たしてそうであろうか?

〈『宮沢賢治 その理想世界への道程』(上田哲著、明治書院)10p~〉は正鵠を射ていると言えるし、こう訝るのは尤もなことだ。

そしてここに到って私は、

賢治は最期まで国柱会の会員であり、本化妙宗の信者であった。

ということを確信し、上田が

賢治の法華経に対する信仰生活の大部分、大正九年ごろから臨終までの間の彼の法華経理解は本化妙宗の教学、すなわち、国柱会の主宰者田中智学の法華経解釈が大きな影響を与えていることは否定できない。

〈『宮沢賢治 その理想世界への道程 改訂版』(上田哲著、明治書院)9p〉と断じているとおりであろうと肯んじ、やっと胸のつかえが下りた。

それは、以前〝『法華経』を実践する場所こそ聖地である〟において、

ここまで少しく『法華経』を学んできて感じつつあるのだが、

と推断したが、これはほぼ間違いなさそうだということを知ったからだ。 賢治は『法華経』から強い影響を受けていたことは間違いないだろうが、それ以上に日蓮の影響が、そしてそれよりも田中智学の影響が決定的であった。

と言えるのではなかろうか。ということで、『宮沢賢治 まことの愛』に関連するシリーズはこれで終え、次回からは懸案の『雨ニモマケズ手帳』に関する考察に入りたい。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “〝『宮沢賢治 まことの愛』〟の目次”へ。

“〝『宮沢賢治 まことの愛』〟の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

《『本統の賢治と本当の露』の広告 》(平成30年5月1日付『岩手日報』一面下段)

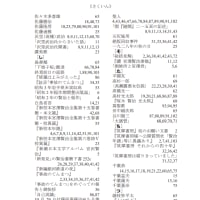

この度、『本統の賢治と本当の露』(鈴木守著、ツーワンライフ出版、定価(本体価格1,500円+税))

を出版いたしましたのでご案内申し上げます。

本書は、「仮説検証型研究」という手法によって、「羅須地人協会時代」を中心にして、この約10年間をかけて研究し続けてきたことをまとめたものです。

現在、岩手県内の書店やアマゾン等でネット販売されおりますのでどうぞお買い求め下さい。

あるいは、葉書か電話にて、『本統の賢治と本当の露』を入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金分として1,620円(本体価格1,500円+税120円、送料無料)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

電話 0198-24-9813

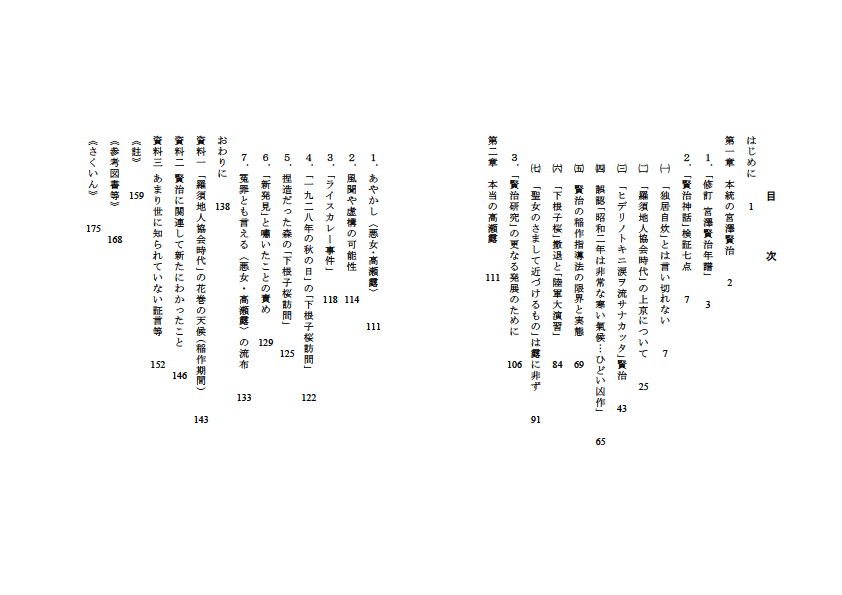

なお、〈目次〉は以下のとおりです。

ナベナの記事拝読いたしました。きれいな花ですね。チーゼル(オニナベナ)より可憐ですね。見てみたいです。

私の写真集のチーゼルの画像は、実はある方がサットン商会から種子を取り寄せて、分けてくださったものです。その頃賢治の植物をいろいろ栽培していたので、嬉しかったです。

二年生で、春に撒き、翌年の夏に咲きました。たいへん丈夫な植物でこぼれ種で増えてコマリマシタ。

結論を申し上げますと、「陽ざしとかれくさ」のチーゼルは、ブログではどこで出会ったかしらと疑問を書いていますが、現在では園芸書からの知識のイメージだろうと思っています。

ラシャカキグサの異名もあるように、花そのものより、枯れた実がインパクトが強いのです。ちくちくするイメージですね。

オニナベナは明治期に日本に渡来とネットで読んだ記憶がありますが、今手元の2冊の「日本帰化植物写真図鑑」(全農教)では、記載が見当たりません。ナベナは北海道を除く日本各地の山地に自生するとあります(山渓「日本の野草」)

チーゼルというのは英語でしょうか。学名ではないようですから。

チーゼルとナベナでは言葉のひびきも違いますし、イメージも違います。この詩は、チャイコフスキーの交響曲第4番第4楽章のリズムとの関連性を清六氏は述べていたと思いますが、タイトル通り「陽ざしとかれくさ」の空気感で解釈しても十分だと思いますが、いかがでしょうか。

ご教示どうもありがとうございます。

とりあえずは、トアリーで出会った「チーゼル」を先程投稿してみました。この花と出会った時、意表を突かれたことを思い出しながらです。

次に思ったことは、

チーゼル

オニナベナ

ラシャカキグサ

の間の違いをまずはしっかりと知ることが必要かなということでした。

つきましては、これからしばらく、少し考え続けてゆきたいです。

鈴木 守

お早うございます。

昨日はご教示ありがとうございました。

その後、チーゼルに関する論考等を少して探してみましたところ、伊藤光弥氏の『イーハトーヴの植物学』(洋々社)の中に「第七章 チーゼルとダイアデム」という論考がありました。

そこ(265p~)には、

手帳(MEMO FLORA手帳?)の五ページに Dipsacus sylvestris の学名と、The teasel!という英文を記入しているが、これがチーゼルかと感心して書き入れたような感嘆符まで付いている。ディプサクスの絵を見て喜んでいる賢治の姿が目に浮かんでくるようである。

とありました。この賢治の記入に従えば、同手帳が書かれた昭和3年6月頃まで、賢治はチーゼルの花そのものは知らなかった可能性があり、あのFelton著『BRITISHU FLORAL DECORATION』を見て初めてそれを知ったということも考えられそうですね。

ちなみに、伊藤氏は同書の中で、チーゼルが出てくる詩として「ドラビダ風」と「陽ざしとかれくさ」を取り上げておりました。また263p~では、ラシャカキグサについて、『牧野新日本植物図鑑』には、

苞葉は先端が鍵状になっており、乾燥すると硬くなってらしゃの毛を起こすのに用いる。いわゆるTeaselがこれである

という記述があるということを紹介しておりました。

となれば、賢治がこれらの詩で詠んでいるチーゼルとは、まさに牧野がいうところの「いわゆるTeasel」であるかもしれませんね。実際、伊藤氏は「ドラビダ風」に出てくるチーゼルについて264pで、

別にチーゼルを栽培しているわけではない。雑草を削っていると遠くから嘲笑が聞こえてくるような、チーゼルで掻きむしられるような思いを比喩的に詠んだまでのことであろう。

と鑑賞しておりました。

たしかに、nenemu8921 さんが

花そのものより、枯れた実がインパクトが強いのです。ちくちくするイメージですね。

と仰るとおりだと思います。

以上現時点までに私が知ったことを追伸します。

鈴木 守