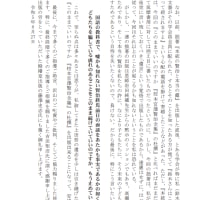

《三輪の白い片栗(種山高原、令和3年4月27日撮影)》

白い片栗はまるで、賢治、露、そして岩田純蔵先生の三人に見えた。

そして、「曲学阿世の徒にだけはなるな」と檄を飛ばされた気がした。

白い片栗はまるで、賢治、露、そして岩田純蔵先生の三人に見えた。

そして、「曲学阿世の徒にだけはなるな」と檄を飛ばされた気がした。

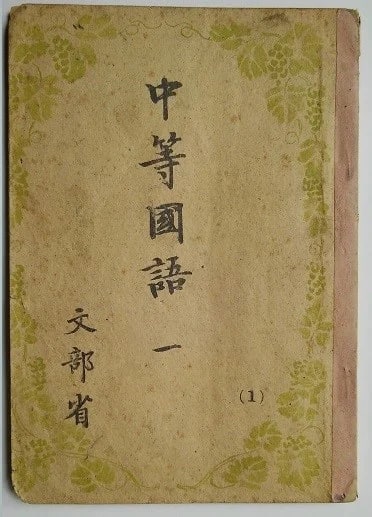

さて、戦後の国定教科書、

【1 『中等国語一⑴』(昭和22年2月)】

所収の

【2 「三 雨にもまけず」】

は

一日に玄米三合

となっていて、

四合→三合

と改竄されたわけだが、この経緯について、中地 文氏は『教育面における「賢治像」の形成』という論稿の中の〝(二)「文部省著作教科書登載」〟において、石森延男の言として次のようなことを紹介している。

戦後、わたしは、国定の国語教科書としては、最後のものを編集した。終戦前に使用していた国語教材とは、全く違った基準によってその資料を選ばなければならなかった。日本の少年少女たちの心に光りを与え、慰め、励まし、生活を見直すような教材を精選しなければならなかった。そこでわたしは、まずアンデルセンの作品を考えた。(中略)日本のものでは、賢治の作「どんぐりと山猫」を小学生に「雨にもまけず」を中学生のために、「農民芸術論」を高校生のために、それぞれかかげることにした。この三篇は、新しく国語を学ぶ子どもたちの伴侶にどうしても、したかったからである。

〈『修羅はよみがえった』(宮澤賢治記念会、ブッキング) 92p~〉さらに、中地氏は同書で

とはいえ、教科書編纂の過程で、連合国軍総司令部民間情報教育局の係官から「雨にもまけず」の「玄米四合」を三合にするようにと言われ、宮沢家に了解を取りに行ったのは石森延男であった。そのときの状況を回想した「「麦三合」の思い出」に、石森は「一字のために全文を削除されるより、少しの改めをしても、その精神を、子どもたちに味ってほし」かったと記している。

〈〃94p〉と紹介している。

そこで、他人の作品を著作を書き変えるということははたして如何なものだろか?と私は眉をひそめてしまう。もちろんそれは私のみならず、たとえば小倉豊文もそうだ。ちなみに、彼は、

賢治の身近にいて賢治を敬愛し、その仏教的信仰と作品を対比研究していた佐藤勝治氏は、一九四八(昭和二十三)年「宮沢賢治の肖像」(十字屋刊)に於いて、この詩を日蓮が大曼荼羅の基盤とした「十界」と対照的に解釈して、「全仏教の要約、中心思想である」と論じたが、やがて次第に思索を深めてマルキシズムにふれた結果、一九五二(昭和二七)年「宮沢賢治批判」(十字屋刊)を公にし、この詩を中心とする彼の文学は「どこまでも『祈り』の美しさであり、彼の一生は衆生の悩みを共に悩み共に祈ったところにその貴さがあった。だからそれはいつまでも『問い』に止まって、けっして『答』にはなっていない」とし、この「『祈』に答える道は革命である」と考えるに至った。…投稿者略…

とにかく一九四五(昭和二十)年、大日本帝国の敗戦と占領軍政開始後は従来の思想統制が解除されたので、賢治に対する価値判断にもかなりの変化が見られたが、その著しいものはマルキシズムないし社会経済的な諸立場よりする批判が従来からの観念的・仏教的立場から偶像的讃仰に対立して生まれたと概言することが出来よう。こうした間にあって素直に自己批判しつつ依然とした純乎とした賢治敬愛の態度を持している佐藤氏の如きは稀なる存在というべきである。この詩に対する敗戦後の今一つの問題は、戦時中に国民の「国策」協力に利用されたのと同様、占領下の義務教育改革による新学制の文部省編纂中学校用国語教科書に採用されたことであろう。内容が変わっても権力体制に奉仕するのが官僚の常であるとはいえ、この採用に当たって原文に「一日ニ玄米四合ト……」とある所の「四」を「三」と変改したのは失笑以上の何物でもなかった。主食配給一人一日二合五勺であったことを、既に当時を知らぬ人の多くなっている現在の為に書き添えておこう。

〈『「雨ニモマケズ手帳」新考』(小倉豊文著、東京創元社)149p〉とにかく一九四五(昭和二十)年、大日本帝国の敗戦と占領軍政開始後は従来の思想統制が解除されたので、賢治に対する価値判断にもかなりの変化が見られたが、その著しいものはマルキシズムないし社会経済的な諸立場よりする批判が従来からの観念的・仏教的立場から偶像的讃仰に対立して生まれたと概言することが出来よう。こうした間にあって素直に自己批判しつつ依然とした純乎とした賢治敬愛の態度を持している佐藤氏の如きは稀なる存在というべきである。この詩に対する敗戦後の今一つの問題は、戦時中に国民の「国策」協力に利用されたのと同様、占領下の義務教育改革による新学制の文部省編纂中学校用国語教科書に採用されたことであろう。内容が変わっても権力体制に奉仕するのが官僚の常であるとはいえ、この採用に当たって原文に「一日ニ玄米四合ト……」とある所の「四」を「三」と変改したのは失笑以上の何物でもなかった。主食配給一人一日二合五勺であったことを、既に当時を知らぬ人の多くなっている現在の為に書き添えておこう。

と論じていて、その批判は辛辣だが、小倉は歴史学者だからなおのこと、

原文に「一日ニ玄米四合ト……」とある所の「四」を「三」と変改したのは失笑以上の何物でもなかった。

という批判に私たちは謙虚にならねばならないだろう。石森の気持ちも多少分からぬわけでもないが、「一字のために全文を削除されるより、少しの改めをしても、その精神を、子どもたちに味ってほしかった」からといって、時の権力体制に奉仕するかのように受け止められてしまう恐れもあるこのような行為をするということは如何なものであろうか。それも、あろうことか文部省の役人が為したのだから、そんなことをしたら子ども達に申し開きができないのではなかろうか。それゆえ、小倉が嗤っているのは尤もなことだと私には思えてしまう。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『一から出直す』の目次”へ。

“『一から出直す』の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

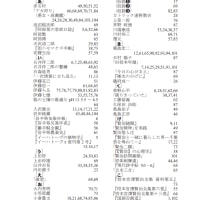

【新刊案内】『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版、550円(税込み))

当地(お住まいの地)の書店に申し込んで頂ければ、全国のどの書店でも取り寄せてくれますので、550円で購入できます。

アマゾン等でも取り扱われております。

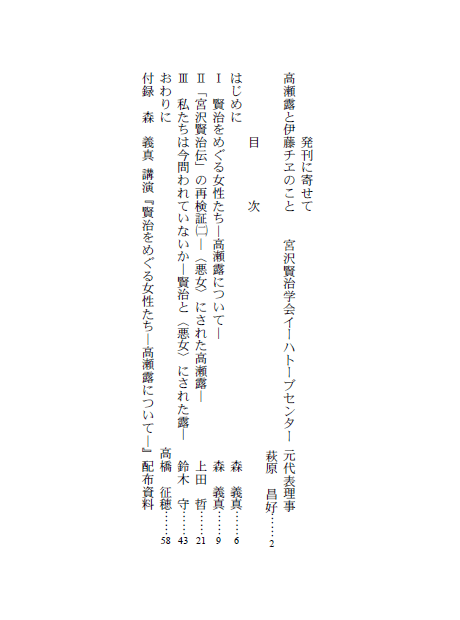

【旧刊案内】『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』(「露草協会」、ツーワンライフ出版、価格(本体価格1,000円+税))

なお、目次は下掲の通りです。

岩手県内の書店やアマゾン等でも取り扱われております。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

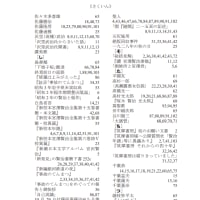

【旧刊案内】『本統の賢治と本当の露』(鈴木守著、ツーワンライフ出版、定価(本体価格1,500円+税)

岩手県内の書店やアマゾン等でネット販売がなされおります。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます