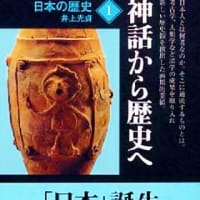

finding hohodemi10内の弥生文化時代の遺跡分布図と比較すると、弥生遺跡が極端に少ない東北地方に数多くの縄文遺跡があることがわかります。●貝塚を取ってしまうと、大陸からの文化が早く伝わったとされる九州地方より、関東東北地方の方が縄文遺跡が多く見つかっているのに気づきます。

海外から稲作文化を持って渡来した弥生人が、日本列島の西半分で増えていく遥か昔から、縄文人は日本列島全体に満遍なく暮らしていたのでしょう。佐賀県の吉野ケ里の3000年以上も前に、青森県の三内丸山に縄文人の大集落があったことからも想像できます。

復元された三内丸山遺跡は、昨年訪れた静岡の登呂遺跡(弥生時代後期)と比べても、そこに水田がないというくらいで、優るとも劣らないほど立派な集落でした。そんな豊かなイメージの縄文文化が衰退したのは、渡来人のもたらした弥生文化のせいだったとは思えません。

三内丸山遺跡の周囲には、大湯環状列石に代表される謎のストーンサークルが幾つか存在します。何のために造られたのか今もって謎ですが、紀元前4000年より前から(縄文時代後期)数百年に渡って造られたものだそうです。ストーンサークルと同じ場所に住居跡がないことから、天文台か何かの祭事場だったと推測されています。大湯環状列石を間近で見た時、私は天文台だと思ったのですが、数箇所で競うように造られたことや、縄文時代後期の数百年に集中している事を考え合わせると、この頃大きな気候変動があったため縄文人が天(神)に祈りを捧げたのでは…とも考えるようになりました。

縄文人が東北でも豊かに暮らせた温暖な気候が、徐々に寒冷化していき、木の実や山菜が採れなくなったり、寒さで病死する人々が増えたり。天変地異を鎮めるには、自然の神様に祈る(生贄を捧げたかもしれません)しかなく、環状列石のような祭場を各集落が競うように造ったのかもしれません。

しかし、祈っても気候変動は人間の思うようにはなりません。住むに適さなくなった土地を捨て、縄文人は何処へ行ったのでしょうか。

そう考えた時、弥生人が西方からやって来て大和の国(奈良県)に移り住んだ、という固定観念が私の中でグラリと揺れました。私なら、食糧のある温暖な南へ向かう―縄文人も南へ、そして西へ移動して行ったのではないでしょうか。

とはいっても、街道があるわけでもなく、彼らの行く手を阻む山や谷、何より河川を渡るのは容易ではなかったと思います。特に日本列島の中心のくびれ部、琵琶湖と木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)と九頭竜川を渡ろうとする者は、少なかったのではないでしょうか。多くは適当な土地に落ち着き、そこで西方からやって来た弥生人を受け入れ、農耕技術を学んで弥生人と同化していったのでは、と想像しました。

西方からやって来る弥生人は、南方系であれば黒潮に乗って舟で東や北へ移動できたでしょうし、大陸伝来の知恵と技術でもって大河を渡る術を持っていたことでしょう。後にヤマト政権からエミシ(蝦夷、毛人)と十把一絡げに呼ばれる民族が、このような北方からやって来て定住した縄文人たちだったのではないでしょうか。蝦夷は中央からの差別用語という印象が強かったのですが、『日本書紀』などを読んでも蝦夷を差別的に使っている記述が見当たらず、むしろ「エミシ」は「勇猛果敢な人」という意味だったのではないか、と思います。鹿児島の「ハヤト(隼人)」と同じように。

さて、問題はもとから中央にいた民族のグループです。琵琶湖周辺に住んでいた人たちは、東や西へ移動したのでしょうか。

←静岡市登呂遺跡

←静岡市登呂遺跡 ←登呂博物館内の弥生人の生活原寸大再現

←登呂博物館内の弥生人の生活原寸大再現