飛鳥寺と岡寺の中間にある「酒船石」と「酒船石遺跡」。

「酒船石」は、飛鳥寺の南東側の丘の上にあって、長さ5.3m、幅2.3m、厚さ1mの扁平の花崗岩で造られている。

石の側面には、石を割るために付けられたと思われる工具の跡が見えることから、もとは円形に近かったとも・・・。

表面には、円形や楕円形の窪みがあり、これらを結ぶ浅い溝が直線に彫られている。

「岡の酒船石」。さて、何に使われたのか?

この石の用途については、酒の醸造説、油を搾るための装置説、クスリの調合の道具説、祭祀にかかわる導水設備説、などがあるが、この石の近くで水を引くための土管や石樋が見つかっており、庭園施設の一部である可能性が高くなっている。

竹やぶ林の中にあった。

この「酒船石」の北側の山裾から、平成12年(2000年)に「亀形石造物・小判形石造物」が発見された。全体にはこの二つの石造物に水を流し込む導水施設となっている。

「亀形石造物」と「小判形石造物」。

「亀形石造物」の大きさは、長さ2.4m、幅2m。

「小判形石造物」の大きさは、長さ1.65m、幅1m。

周囲は、石が敷き詰められ、東西には階段状になっている。

ちょうど、丘の上から谷に向かって水を流すように造られている。

何らかの祭祀用として造られたものとされている。

また、「酒船石」に向かう丘の途中にも、レンガの形をした「砂岩」の石垣が発見され、これもこれらの一部だろう。

したがって、「酒船石」と「亀形石造物・小判形石造物」が発見された丘陵全体を「酒船石遺跡」と呼ばれている。

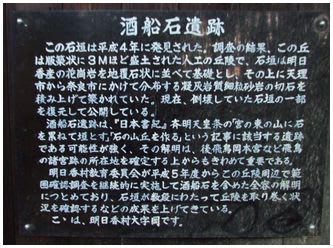

酒船石遺跡について、立看板に、

『「日本書紀」斉明天皇条の「宮の東の山に石を累ねて垣とす」「石の山丘を作る」という記事に該当する遺跡である可能性が強く、その解明は、後飛鳥岡本宮など、飛鳥の諸宮跡の所在地を確定するうえからも極めて重要である。・・・・(略)・・・』と、記されていた。

酒船石遺跡の案内看板。

<飛鳥資料館の「酒船石のレプリカ」>

飛鳥資料館には、明日香・桜井の遺跡から発掘されたものが展示され、またレプリカでも復元され、当時の様子が再現されています。

①飛鳥資料館の前庭に再現されている「岡の酒船石」。これはホンモノではないのですが・・・水が流れています。(ホンモノは前述)

②丸い穴に・・・そして中央の溝に沿って・・・

③「車石」という、石で作られた溝で流れていきます。

「車石」とは、昭和10年、岡の酒船石の南側で、16個の導水石が発見されました。この「車石」は、車の轍(わだち)を跡のようであることから、車石と言われているとか。

車石は、長さ1m 幅40cm、厚さ50cm。石の中央部に、幅10cm、深さ4cm程の溝がある。

④「岡の酒船石」から「車石」を通って流れてきた水は、次の「出水の酒船石」に流れていきます。

この「出水の酒船石」もレプリカです。

でも、この形、よく見ると「女性のシンボルの形」です。

そして、流れていく先は・・・「男性のシンボルの形」へと・・・。

別々のところで発見された「岡の酒船石」と「出水の酒船石」を何故組み合わせたのか・・・何故こんな使い方をしたのか・・・飛鳥資料館の館員(若い女性)に聞きたかったのだが・・・ちょっと聞き漏らした。

水の流れを見るには良いのだが・・・ちょっと不思議な気がした。

確かに祭祀用として、男女のモノはよく見かけるが・・・こんな立派な石造とは・・・驚きですね。

「出水の酒船石」のホンモノは、現在、京都南禅寺の近くにある野村別邸「碧雲荘」の庭にあると聞いているが・・・。まさか、飛鳥資料館の使い方とは逆に男性のシンボルの下に女性のシンボルとはなっていないだろうなぁ? 確かめたいものだが・・・。

あるところで、この「酒船石」が登場する、「火の路」という本があると聞いていた。

市内の本屋を探したが見つからず、飛鳥資料館の図書館にあるのでは・・・と期待していたが・・・あいにく無く、館員の方が、私物として持っておられたものを見させてもらった。

1975年、文芸春秋発行、松本清張氏の「火の路」上巻の第一項に書かれていた。

興味のある方は、どうぞ!

二面石 明日香をウォーキングした時に見ました。

酒船石 それから亀型石造は発掘された折わざわざ見学に行きました。もう8年近くたったんですね。。詳しい説明で当時を思い出しています。

比較的新しい発見なんですね、極最近も発見がありましたが、少しずつ発掘しているんですか

何のために作られたのか不思議でいろんな説が出てきてもそれなりに意味がわかりそうです

関連する一体が遺跡となっているのは知りませんでした。

酒船石はヤブを掻き分けて登って行って見たと思います。

石がドカッとあるだけで、説明看板もなかったし、

まして、亀形と小判形の石もありませんでしたね。

どんどん発掘が進んで、古代史が解き明かされて

いくのでしょうね。

事実がわかるってすっきりするものの、ロマンが

薄れていくのは寂しくもあり…。