最後の効果発揮のコツは・・・

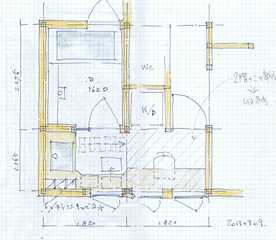

⑤梁間・桁行き方向の配置バランスを均等に

プラン上、開口を広く確保するため、南面に耐力壁を少なくして、

北側の水廻り部分に耐力壁を多く配置すると、地震や台風などの

水平力によって、建物に捩れが生じて、大きな被害が発生することがある。

建築基準法では、このような被害を防ぐため、「各階の梁間方向、及び桁行き方向に

それぞれ壁を設け、又は筋交いを入れた軸組みを、釣り合いよく配置しなければならない」

と規定している。

⑥局所的に、高倍率の耐力壁を設けない。

大きい壁倍率の耐力壁を局所的に使うと、その部分に力が集中して、

負担が大きくなるため破壊が生じ易くなる。

このような事から、壁倍率の小さい耐力壁を、できるだけ多く設置すると共に、

釣り合いよく配置することが、より効果的である。

⑤梁間・桁行き方向の配置バランスを均等に

プラン上、開口を広く確保するため、南面に耐力壁を少なくして、

北側の水廻り部分に耐力壁を多く配置すると、地震や台風などの

水平力によって、建物に捩れが生じて、大きな被害が発生することがある。

建築基準法では、このような被害を防ぐため、「各階の梁間方向、及び桁行き方向に

それぞれ壁を設け、又は筋交いを入れた軸組みを、釣り合いよく配置しなければならない」

と規定している。

⑥局所的に、高倍率の耐力壁を設けない。

大きい壁倍率の耐力壁を局所的に使うと、その部分に力が集中して、

負担が大きくなるため破壊が生じ易くなる。

このような事から、壁倍率の小さい耐力壁を、できるだけ多く設置すると共に、

釣り合いよく配置することが、より効果的である。