吹抜け部分を削除して、

壁量充足率を算出してみる。

20130428-1

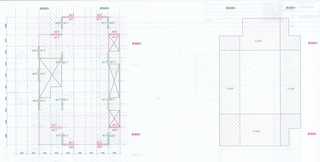

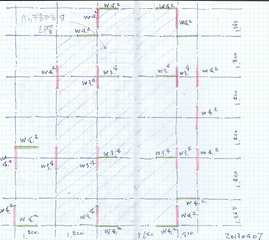

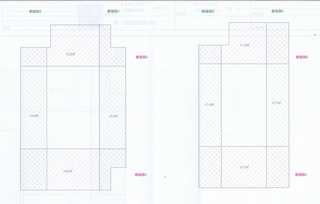

左側が吹抜けがある状態の四分割。

右側は吹抜けを除いて四分割した。

当然の事だが・・・側端部3,4の幅が狭くなった。

加えて、外壁に在ったX方向の耐力壁が、2箇所カウントできなくなった。

これで充足率は、かなり下がるはず!

20130428-2

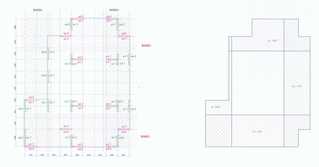

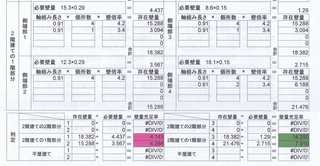

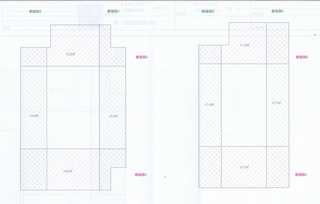

判定欄を見ると、2階の側端部1,2の充足率が1/3程度になった。

充足率が1以上あるので、基準法的にはOKだが、配慮したほうがよい。

壁量充足率を算出してみる。

20130428-1

左側が吹抜けがある状態の四分割。

右側は吹抜けを除いて四分割した。

当然の事だが・・・側端部3,4の幅が狭くなった。

加えて、外壁に在ったX方向の耐力壁が、2箇所カウントできなくなった。

これで充足率は、かなり下がるはず!

20130428-2

判定欄を見ると、2階の側端部1,2の充足率が1/3程度になった。

充足率が1以上あるので、基準法的にはOKだが、配慮したほうがよい。