当ブログ読者の皆様方へ

本人事故による負傷につきブログ更新を暫くお休みさせていただきます。

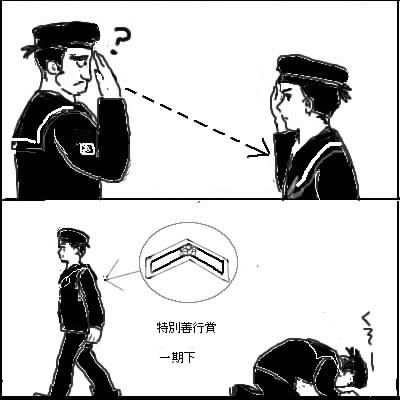

二階級特進には至りませんでしたがタイピングに支障をきたす程度には重傷でした。

音声入力か左手だけのタイプしかできないため一ヶ月くらいはエントリ製作できませんが、

その間書き溜めてあったエントリを少しずつアップしていきます。

コメントへのお返事は滞るかもしれませんがなにとぞご了承ください。

事故についての詳細は前線復帰のあかつきにさせていただきますので、

どうぞお楽しみに(自虐?)お待ち下さい。

エリス中尉 拝

じを

じを

完成。

完成。 パッケージと並べてみました。

パッケージと並べてみました。 入口の噴水もちゃんとあります。

入口の噴水もちゃんとあります。 背面部分。

背面部分。

完成後とりあえず玄関先で点灯。

完成後とりあえず玄関先で点灯。