ほんの暫く更新をお休みします。

頂いたコメントへのお返事も復帰早々させて頂きます。

何年ぶりかでインフルエンザにかかってしまい、

ベッドで寝たままipadから入力するのがやっとです。

どうやら鹿児島に行ったときの機内でもらった様子。

体中痛くてもう廃人状態です。

皆様方くれぐれも今年のインフルエンザには御用心!

辛いですよ~!(迫真)

ほんの暫く更新をお休みします。

頂いたコメントへのお返事も復帰早々させて頂きます。

何年ぶりかでインフルエンザにかかってしまい、

ベッドで寝たままipadから入力するのがやっとです。

どうやら鹿児島に行ったときの機内でもらった様子。

体中痛くてもう廃人状態です。

皆様方くれぐれも今年のインフルエンザには御用心!

辛いですよ~!(迫真)

雨にも負けず、風にも負けず、

雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、

東に自衛隊のイベントあれば行って写真を撮りまくり、

西に旅行すれば美味しいものから名所旧跡までやっぱり写真撮りまくり、

北に売国政治家とマスゴミあればBKDと批判し、

南に護憲論者がいれば、行って白洲次郎も改憲論者だったといい、

その他書くのも面倒になるほど毎日の雑用をこなしつつ、

早朝は公園をウォーキングで歩き、講演あれば聞いてメモを取り、

チェロを弾き、ピアノを弾き、時々はパイプオルガンも弾いて絵を描き、

しかもブログを毎日アップする、そんな人間にわたしはなりたい

というより、エリス中尉、行き掛かり上そういう人間になってしまい、

結果としてこのような忙しい毎日を送っていました。

にもかかわらずはずみで去年の秋から乗馬を始めてしまうはめに。

乗馬クラブに入ってしまった、と言うことは、つまり入会金と、

毎月発生する月会費を払う義務が発生したということです。

そればかりが理由ではもちろんありませんが、これほど忙しくとも

かなりコンスタントに馬場に足を運ぶことができています。

月4回は行きたいのですが、今のところ三回が限界。

何しろ馬場まで車で一時間以上ありますし、息子の学校が終わるまでに

帰ってこなくてはいけないので、朝早くから行かないとゆっくり騎乗できません。

このクラブは個人経営なので、一日いれば何鞍でも変えて乗らせてもらえます。

勿論わたしはほかのクラブを知らないのですが、

大手のクラブではそれは「ありえないこと」なのだとか。

それなりに乗れるようになってわかってきたのですが、

乗馬とは全身運動で、久しぶりに行くと脚とか腕の付け根が痛くなります。

いかにも「コアが鍛えられる」と言う感じで、運動としては理想的ですし、

なんといっても富士山を見ながらという贅沢なシチュエーションで馬に乗れる。

さらに時折自衛隊の演習の轟音がずずーんと聞こえ、チヌークが空を飛びまわるのが

見えるのも(わたし的には)なかなかおつなものです。

一生できる手ごろなスポーツと巡り合えたと心から喜んでいるのですが、

さらにこのスポーツは乗るのが無機質な機械ではなく生き物の「馬」であることが、

より一層その楽しみを深めていると言っても過言ではありません。

犬や猫を飼っておられる方にはわかっていただけると思うのですが、

動物と触れ合うのは本当に心和み、さらに彼らは無条件でかわいいものです。

相手が賢くてこちらの言うことをよくわかる動物であれば、

意志が疎通することでより一層愛情も深まるのですが、馬と言うのは

本当に頭のいい動物だということを通うようになって実感しました。

先日youtubeで、自分で馬房のケージのラッチを開けて出ていく

賢すぎる馬の映像を観ましたが、馬の賢さと言うのは、人を乗せることを

「自分の仕事」だと認識し、「仕事モード」に入るすべを知っていることです。

仕事だと思っているからどんな初心者が乗ってもそれなりに走ってくれます。

しかし賢いので、こちらがへたくそだと、微妙にサボる馬もいるし、

じっと顔を見て「仕方ないね」みたいに、それでもちゃんと走ってくれる馬もいます。

総体的にこのクラブの馬はいい環境でかわいがられているせいか性格が良く、

中でも「100頭に一頭しかいないほど性格が穏やか」なスティーブン爺さん、

若いけど「よくできた馬」のベイリーなど、みなとてもいい子です。

そして冒頭画像の、文字通りクラブのプリンスであった馬「プリンス」は、

8歳の牝馬で、気立てもよく、少々要領のいいようなところはありますが、

何しろ美しいので雑誌の撮影にも使われ、大変皆から人気のある馬でした。

先々週のことです。

わたしが一週間ぶりにクラブに行こうとして電話をしたところ、コーチが

「実は、昨日お電話差し上げていたのですが・・・」

なんと、プリンスがその前の日に骨折してしまった、というのです。

なんでも、放牧していたときにほかの馬に蹴られた、とコーチは

沈痛な口調で語り、もし今日来られるのなら午後からなら乗れますが、

とおっしゃっていただいたのですが、

「昨日の事故ならそれどころではないでしょう」

とわたしの方で気を遣い、その週はクラブに行くのをやめました。

「プリンス、骨折したんだって」

「えー、可愛そうに」

「今度お見舞いの人参でも持って行ってやれば?」

などと家族で心配していましたが、実はそれどころではなかったのです。

その電話から五日後、レッスンの予約を取り、クラブに行きました。

着いてさっそく、プリンスは馬房にいるのだろうかと見に行くと姿がありません。

新しく来た馬子のフレイザーに「プリンスは?」と聞こうとしたら、ちょうどそのとき

下からコーチと生徒のジーンが上がってきました。

「プリンスは病院なの?」

そう聞くと、二人は顔を曇らせました。

「He died. He passed away.」

ジーンの言葉に私は息を飲みました。

コーチは電話で彼の死を伝えなかったのです。

プリンスはよく立ち上がってほかの馬にちょっかいをかける馬で、

そのときも放牧場で立ち上がったため、

「気立てのいい」スティーブンに蹴られて、最も重要な骨を折ってしまったのでした。

その場で座り込んでしまったままの彼を皆で囲んでコーチはあちこちに電話し、

アドバイスを仰ぎ、何とか手術して助けられないか検討したのですが、結論は

「予後不良」。

つまり安楽死させるしかなかったのでした。

馬が脚を骨折すると安楽死させるのははなぜかと言うと、

馬と言うのは三本の脚では生きていけない動物だからです。

馬は、細くて長い脚で400〜500kgの重い体重を支えています。

その1本でも重度の骨折をしてしまうと、他の3本の脚に非常な負担がかかります。

そうすると、骨折をしていない脚の蹄に蹄葉炎(ていようえん)などが発病します。

蹄葉炎とは蹄の内部が壊死してくる病気で、これは馬にとって死に至る病です。

もしこれにかかると馬は立てなくなります。

4本足で立っているのが基本姿勢の馬は、体重が重いので、

立てなくなると自分の体重の負荷がかかった部分から皮膚が壊死してきます。

そうなると衰弱死もしくは痛みによるショック死しかありません。

プリンスを助けるには手術をした後も蹄葉炎を起こさないように、

胴体を吊るすしか方法は無かったのですが、そもそも馬にとっては

そんな姿勢でじっとしていることもストレスになり、

暴れてせっかく手術した部分を脚を痛めてしまうので、

どちらにしても死は避けられなかったというのです。

安楽死させることが決まり、死に至らしめる劇薬を注射する前に、

彼には麻酔が与えられました。

おそらく骨折の激痛から解放され、眠ったままプリンスは逝ったのです。

その話をするコーチの眼はすでに涙で潤んでいました。

「私は40年近く馬と付き合ってきましたが、こんなことは初めてです」

「誰にとっても初めてだわ」

この馬はもともとジーンの14歳の娘であるハナの持ち馬です。

彼女はプリンスとともに試合に出るために毎週練習していました。

すらりとした金髪の美少女であるハナが白馬のプリンスに乗った様子は

あたかも一幅の絵のようで、見るものを幸福にすらしたものでした。

「ハナは大丈夫なの?」

「ショックを受けて泣いていたわ」

「かわいそうに・・・・」

するとジーンは突然、

「He'was beatiful. Beautiful horse」

わたしたちは思わず抱き合って泣きました。

瞳を涙で満たしたコーチを見て、わたしはその前日、

知り合いの女性が母親を亡くした話をしているうちに

見る見るその目のふちに涙がたまっていたのを思い出しました。

最後の晩、彼女に母親から「会いたい」と電話があったので訪ね、

ベッドの枕もとでしばし語らって別れたほんの数時間後、

母親は眠りながら安らかに息を引き取っていたのだそうです。

ごくごく近い時間の間に「愛しい者」を失った人の涙を立て続けに見、

忘れていた単純な、しかし絶対の真理を思い出しました。

全ての生きとし生けるものには死が訪れる。

何人たりとも死を避けることはできませんが普段は皆それを忘れています。

そして、死ぬのはいつも、他人。

身近な者の死に出会って初めて人は本当に「死」を感じるのかもしれません。

そして人生の過程において親しい者の死を何度となく嘆くうち、

ある日突然自分にもそれはやってくるのだ、とわたしは思いました。

今にして思えば、プリンスはわたしが生まれて初めて乗馬した馬でした。

今でも彼が白い鬣と尻尾をなびかせて馬場を走る姿がはっきりと目に浮かび、

彼の背中に最初に乗ったときに感じたぬくもりも容易に思い出すことができるというのに。

さようなら、プリンス。

今回の旅行は仕事でもあったのですが、それがこの録音。

わたくし、ブログプロフィールに「休業中の音楽家」と書いておりますが、

そもそも音楽家とは自由業ですから、言ったもん勝ちみたいなところがあります。

毎日のように音楽仕事をしてそれで確定申告をしていたころは、

パスポートにoccupation=Musicianともあり、

そう自称するのも何の抵抗もなかったのですが、

最近のように「頼まれた場合だけ仕事する」と言う状態で音楽家と称して良いものだろうか。

職業を書くような必要に迫られたとき、「主婦」に丸をつけるべきかどうか、

真剣に考えてしまう今日この頃です。

音楽の仕事というのは自由業の方ならお分かりでしょうが、「流れ」というものがあり、

現役でやっている間はそれなりに途切れることなくあるのですが、

一端やめてしまってその流れから遠のいてしまうと、安定した供給先はなくなります。

仕事を続けていると、同じ供給先から別の話が来たり、別の関係者から紹介があったり、

あるいは音楽事務所などから絶えずオファーがあるのですが。

というわけで定期的な仕事から遠ざかった後は、

たまに知り合いから依頼を受けたときに限り「音楽家」になっています。

今回はその「たまの機会」がやってきたというわけですが、

依頼された仕事そのものがその後の「営利目的」のためではありませんので、

ここで「エリス中尉の仕事現場」を公開することにしました。

とはいっても、録音の前に編曲し譜面を作成することで

わたしの仕事は九割終わっています。

その製作の様子を少しですが先日「海軍軍人の音楽鑑賞」でお伝えしました。

本日はその出来上がったものを音にする段階をご報告します。

録音は夜から。

そこでわたしたちはまず依頼主と一緒に腹ごしらえです。

ご飯を食べたのはここ。

アイビースクエアの中のホテル。

もっといろんなところを計画してくださっていたのですが、

残念ながらこの日はお休みが多く、最終的にここになりました。 z

z

息子の頼んだチキンソテー。

ステーキシチューというか、シチューライスというか、

ドミグラスソースが非常にレトロな味わいでした。

というか習慣で食べたものをアップしましたが、

これはわりとどうでもいい話でしたね(*゜ー゜)>

食事の最中、ちょっと打ち合わせをしようとして、

プリントアウトした総譜と間違えて全く別の印刷物を持ってきたことに

気付き、あわててホテルまでパソコンを取りに帰りました。

パソコンで作業しているので、データは皆そこに入っているのです。

便利な時代になったものだ。

・・・というか、仕事の資料を忘れるんじゃねー、エリス中尉。

パソコンをゲットして録音場に駆けつけます。

スタジオでするのかと思いきや、オケの練習場に、テレビ局が

コンサート録音に使用する機材を持ち込んでセッティングしていました。

こんな感じ。

テレビカメラが来ていますが、これはかの有名なエリス中尉が編曲をしたので

それをニュースにするため、ではもちろんありません。

この仕事の依頼者は地元でも有名な企業だったので、つまり地元TV局には「お得意様」。

機材を貸し出してくれたのもこの企業の力ですが、さすがは地元局、

この「地元優良企業と地元オケのコラボレーション」ということで、

ちょっとしたドキュメンタリータッチのニュースにする予定なのだとか。

ちなみにわたしはオーケストレーションと編曲をしましたが、

「菊作り菊見るときはただの人」状態で、別にインタビューもされませんでした。

「ニュースになるかも」

という話を聞いてオケの人たちはちょっと喜んでいました。

まだ練習開始前なので人があまりいません。

このオケの練習日に、すべての練習が済んでから録音時間を取ることにしました。

練習が終わって音合わせが始まります。

実は編曲者にとって一番怖いのがこの時。

オーケストラの場合、全員にパート譜を配るのですが、

この譜面に間違いや少しおかしな部分があろうものなら、

メンバーはまるで鬼の首でも取ったような態度で指摘してくるからです。

ある意味、これが作曲、編曲家にとって一番の「勝負どころ」でもあります。

今回、最終的なスコアができてから依頼者の変更があり、

一週間前に初音合わせがあったのですが、それに間に合いませんでした。

それで、録音直前ではありますが壇上で口述による訂正を行いました。

すると、でた。

「ちょっと、アンタこっちきてこの部分歌ってみて」

楽器を持っていなければスーパーのタイムサービスで

むんずと人の横から手を伸ばしてお惣菜をつかみ取るタイプのおば、いや女性。

おとなしくその人の横に行って「ら~ら~らら~」と歌うエリス中尉。

それで納得したのかと思いきや、

「こんなこと直前に言われても困るわ~。

こんな変更あるなら先週来ればいいのに」

・・・・・はい?

いやまあ、ここに住んでいれば来ましたがね。

今回の来訪も、クライアントに交通費をいただいて来ているんですよ。

そんなに毎週来られるほど請求なんてできませんですよ。

こういうタイプに逆らってもまず勝ち目がないことを、

エリス中尉今までの人生経験から知り抜いております。

返事もせず反応もせず、能面のような顔でそれをやり過ごしました。

次に音合わせが進んで、「ここは少し音が薄いかな」という話になったとき、

早速こちらを見て

「ここ、もう少し音増やすわけにいかへんの」

と指揮者でもないのにこちらに横柄にご提案なさいます。

まあ、現実にはこういった現場での変更も決して珍しい話ではありません。

その個所に休んでいたトランペットを復活させることで話はまとまり、

さて演奏になったとき、この方再び

「この部分がねえ、静かすぎて云々」

どこのオケにもいる(たぶん)お局団員。

典型的な仕切りたがり屋さんです。

ちなみに、一流オケでも団員の「指揮者、作曲者いじめ」は当たり前で、

今はそこそこ中堅と言われるある指揮者が、新人の頃ゲネプロで苛められ、

控室で号泣したという話を聞いたことがあります。

ベテラン指揮者にとっても、怖いのは評論家でも聴衆でもなく、実はこの

一人一人が「ソリスト」でもある楽団員なのです。

たとえ団員が納得しても、一秒でも仕事時間が延びるととたんに「労組委員長」が

立ち上がって、延々と文句を言う様子も、わたしは目撃したことがありますし。

そのような壮絶な状況を考えれば、この程度の仕事で仕切りたがりのおばちゃんが

ちょっくら騒ぐなど酷いというレベルにも当たりません。

指揮者の方もいつものことなのか、

「ここは伴奏の部分じゃからええんよ」

それをきいておば、いやその女性、

「あんた、(あんたですよあんた)そうなん?」

「はい」

さらにダメ押しで

「ほんとにいいの?」

ここで『そうですねだめですね』といって編曲しなおせとでも?

「 い い ん で す 」

ここで引いてはこの勝負(何の勝負だ)こちらの負けです。

思い切りどすを聞かせて(当社比)一言。

果たして勝ったのかどうか。

彼女はこちらを睨みましたがそのまま黙りました。

その後、なんテイクか録音する間、わたしは指揮者の後ろに座っていたのですが、

皆が何ということもなく演奏する中、

そのおばちゃんだけが、一度間違えたらしく、

演奏をやめてがくっという感じで派手に体を動かしました。

そうか・・・・要するに直前に訂正されると譜面を読みそこなうのね。

だからあれだけ文句を言ったのね。

理解しました。

さて、この様子を部屋の隅からハラハラして見ていたのがクライアントでした。

「先生~、お気を悪くされませんでしたか?」

後で心配そうに尋ねてくださったのですが、わたしの返事は

「大丈夫です。わたしも負けてませんでしたから」

心配していただいたほどにはエリス中尉、こういったことには気を悪くしません。

まあ、こういうタイプも音楽家に限らず「どこにも一人はいる」と思うからです。

さてそんなこんなで録音終了。

全部で録音は6テイク取ったのですが、最後になって指揮者が

「この曲、覚えてしまって他の曲やってるときにも浮かんできそうだ」

すかさずクライアントが大声で

「ありがとうございます!!○○会社でございます!」

この編曲は、仕上げた段階でデジタル音源に仕上げ、

データとして先方に渡して、それで了解を取ってから進めていたので、

クライアントはだいたいどんな感じになるか納得していたのですが、

やっぱり生のオーケストラで聴くと全く印象が違ったようで、

「すごいです、やっぱりフルオーケストラはいいですね!」

などと感激してくださいました。

全くそういう分野をご存知でない方々だったので、オーケストラが練習するのも

おそらく生まれて初めて立ち会い、その意味でも喜んでいただいたようです。

次の日にはテレビ局から送られてきたデータを何度も聴いて、

できるだけ傷のないものを二つ選び、それを報告。

先方はそれをもう一度バランス調整などして、最終的に仕上げです。

こちらに帰ってきてから「お疲れ様でした」のやり取りがあったので、

「当方は納品後のメンテナンスも無料で行っておりますので、

もしもう少し違った編成でやってみたいということがあったらお申し付けください」

と知り合いのよしみでそのように提案しておきました。

先方には大変喜んでもらえたようだし、地方旅行もできたし、

なんといっても女性奏者のおかげでネタ貰えたし(←)

久しぶりの仕事、とっても楽しかったです。

帰りには、クライアントの社長が、自社製品とお菓子を出口において、

社員さんが皆に配っていました。

件の奏者は、それこそその瞬間ただのおばちゃんになって、

お土産とお菓子を受け取り

「ニコニコと機嫌よく帰って行きました」

ということです。

めでたしめでたし。

今回の旅行は仕事をメインにいろんなイベントが目白押し。

いろんなところに行った、というよりいろんな人々に会ってきました。

その中でも、感動を残したのが備前焼の陶芸家のお宅に伺ったこと。

この方は父上が人間国宝、重要無形文化財であった方です。

市内から車で40分ほど行った里に、その陶芸家の窯元がありました。

おりしもこの日は朝から冷たい雨が降る日でしたが、

このような風情がこの歴史のある陶芸家の邸にふさわしく思われます。

わたしたちをここにご案内くださったのは先日茶室でお茶をごちそうになった

某銀行の会長さん。

29年落ちの国産車をプライベートで運転するこの方も、

公務となれば運転手つきの黒塗り車で移動です。

応接室でお抹茶とお菓子をいただきました。

勿論この茶器も菓子皿も先生の作品です。

そこに先生がいくつかの作品を持ってきました。

会長さんがわたしに「どちらがいいと思います?」

何の気なしに

「左ですね。形がシュッとして、色の変化が面白いから」

というと

「じゃそれにしよう」

・・・・って、そんな簡単に意見を採用されても困るんですけど。

選んで、それをどうなさるおつもりですか。

「S堂の会長さんに差し上げるんだけど」

い、いいんですか?わたし全然何も考えて発言してませんよ?

これも最初に「どちらがいい?」と聞かれたので、

「左は面白いので飾っておきたいですが、使うなら右です」

とわりと当たり前の返事をしたら、

「ふむ・・・」

後で陶芸家に同じ質問をしたら、先生が

「左は面白いけどねえ・・。右がいいと思いますよ」

と全く同じことをおっしゃったので、これも意見は採用されました。

先生はわたしに会うなり「音楽をされているというので楽しみにしていたんですよ」

と、それからは「すぐ消えてしまう空間芸術である音楽」がいかに素晴らしいか、

という話になったのですが、その中で「形が残るっていうのはね、考えもんです」

とおっしゃったのが印象的でした。

無から形を作り出す芸術に携わる人間の業と言うか葛藤を垣間見る気がしました。

先生には息子さんが二人いて、どちらも同じ時期に結婚し、

今はその二家族と、数年前に奥様を亡くされた先生が同居しています。

息子さんに窯を見せていただきました。

窯は年に数回、どちらの窯も現役で稼働します。

空気の抜け方とか、気温とか、なにしろ少しのことが

焼き物の出来上がりに大きな影響を与えるのだそうです。

まさに、土に火の神様が命を吹き込む現場は、人智を超えた力が働くのです。

窯の奥に電気をつけて見えるようにしていただきました。

焼き物を置く場所はたくさんありますが。「いい場所」は中央で、

窯入り口近くは「あまりよくは無い」と言うことです。

この入口は写真ではわかりにくいですが、とても狭く、

焼き物を持って入っていくのは大変なことに思われます。

思わず先日の茶室のにじり口を思い出しました。

にじり口は「茶室に入るものはすべて同じ身分」、つまり

何者でもない個人となってその茶室に入っていくという意味があるそうですが、

この窯の中にも火の神のもとに平等な宇宙が展開していそうです。

ちなみに先生が何年か前に大きな壺を作ったとき、

土は形にしてから少し縮むのだそうですが、縮んだ後もここから入らず、

なんと入口を壊して入れたということです。

芸術家の執念恐るべし。

まるで発掘現場のような窯の中。

奥の窓のような部分から空気が抜けます。

写真だと広く見えますが、もちろんそんなことはありません。

私事ですが、実はわたしの愚妹は某芸大の陶芸科を卒業しております。

窯に火が入ると、その場から離れられないので、徹夜も度々、

年がら年中土の塊を自宅に持ち帰っては倉庫や居室を土だらけにして

母親に悲鳴を上げさせていたので、この世界について少々知らないわけでもありません。

そういえば母親はわけの分からないオブジェばかり作っている妹に

「もう少し食器とか花器とか(母は生け花をするので)、

役に立つものを作ってくれたらいいのに」と愚痴をこぼしてもおりましたっけ。

窯に火が入ったときはずっとつききりで見ていなくてはいけません。

勿論妹もそれでよく家に帰ってこなかったりしたものですが、

その間、何をしているのでしょうか?

「インターネットなんてなさらないですよね?(確信)」

「しませんね」

「本は」

「本も滅多に読みませんね。音楽をかけることはありますが、

火が入っているのがどんな空間であるかにわたしたちはこだわるので」

ああ。わかります。

インターネットは無数の世界に開けられたのぞき穴みたいなものですから、

逆にいろんな世界の空気が良きも悪しきも流れてきてしまう。

そんな雑駁な空気に支配された空間で火との真剣勝負などとんでもない、

と言うことなんでしょう。

陶芸とは、土との対話、そして火との勝負。

しかし、そこにあるのは小賢しい技術ではなく、

自然のなかに生かされていることへの感謝です。

ちなみに、この方は一晩窯についている間、

「ずっと炎を見つめている」のだとか。

わたしも昔、増上寺の護摩を焚く炎の前で、

その渦巻く火の中に自然への惧れ、それを人智の及ばぬ神の知恵

と呼ぶしかない「何か」への感動のあまり、何時間も立ち尽くしたことがあります。

この日、陶芸家はわたしたちに自身の持つ作品作りの、

芸術への、そして自然や神や祈りについて語りました。

何の衒いもなく。

人間国宝になるのを何度も打診されているのに断り続けている、

というこの芸術家は、微塵も傲岸さを感じさせないいい意味の

「青さ」「純粋さ」と「熱さ」を60歳過ぎた今も持っていました。

一日にこの方は六度、神への祈りを捧げるのだそうです。

これもわたくし事ですが、TOは朝晩、必ずお祈りをします。

どんな急いでいるときも、どんな危急のときも、

嬉しいことがあっても悲しいときも、たとえ人を待たせていても(-_-)

ちなみにわたしはいまさらですが靖国への定期的な参拝を欠かしておりません。

陶芸家が祈りの話をしたとき、わたしが(本人は決して言わないから)

TOの「祈り体質」の話をすると、彼はことのほか感激しました。

「そんな方ならお分かりだと思いますが」

そう頭に付け加えながら、彼は無から有を作り出すことへの

「畏れ」と、だからこそものを造る者は真摯に祈るのだということを語りました。

工房の隅で丸くなっていた老犬。

わたしが写真を撮ると急に起き上がり伸びをしました。

この土と水と火の創造の場にとても似合う、

実にしみじみとした風情の老犬でした。

わたしはなぜかかれに非常に気に入られたのですが、

そんなお話をまた後編でさせていただきます。

開設1000日記念企画として、ジャンルを細分化して、漫画も振り返ってみます。

ここでいきなりお断りです。

エリス中尉、普通のPCでブログをアップしています。

ですから、ipodなどのモニターによっては

コマとコマが離れて表示されることに長らく気づきませんでした。

コマの上の線がないのはそれを知らなかった頃のアップです。

修正しようと思ったら、画像が粗くなることが分かったのでそのまま掲載します。

「大空のサムライ」その1

大空のサムライシリーズ。

(といっても二つだけですが)

「がんばれ笹井中尉シリーズ」もこの後制作しようかと心が動いたのですが、

なんだか各方面から顰蹙を買いそうなので自重しました。

キスカ脱出作戦「アメリカ軍が戦った敵」

キスカ救出作戦の映画「キスカ」の稿のために描いたもの。

ちなみに、この稿も人気ページです。

まんがのおかげだと思います。

「短気なご先祖さま」

TOのご先祖様の実話。

「短気なご先祖さま」というタイトルです。

このあとこの医者は自殺して殿様がその慰霊のために神社をつくり、

このご先祖は神様に爆上げされてしまいました。

つまり、TOのご先祖は「神様」なのです。

今でもその小さな神社には「合格祈願」の受験生が訪れるそうです。

キャプラ監督の映画「真珠湾攻撃」の中で、インチキ神主に

「日本人は宗教の自由がなく、天皇の祖先を神とあがめそれは絶対である」

みたいな与太話をさせていましたが、TOの先祖すら神様になっているというのに、

全くの話何を言うやら、でございます。

大空のサムライシリーズ2

大空のサムライシリーズ。

この戦記小説を改めて読んでみると、

「これ絶対ないわ―」

と思える描写が、特に坂井三郎と笹井中尉が描かれた部分に多々あります。

たとえば坂井が命令に反して勝手にモレスビーを単機銃撃してきた後、

「貴様は横着ものだぞ」と言って笹井中尉が

「愛情込めた目でわたしをにらんだ」とかー。

これ、本当に坂井氏本人ならしない表現ですよね。

それから、小隊が戦果を挙げたとき、「やりましたな!」と言って

坂井が笹井中尉の手を握ったり。

戦中の男が、いや戦後でもそうですが、上司と部下でそういう関係でもないのに

何かあるたびに手を握り合うみたいなことがそうそう行われていいものだろうか、と・・・。

この「ラエ桟橋の誓い」にしても、中隊長に昇進したくらいでこんな大仰な、

なんたって、このときは笹井中尉同期の林谷中尉も昇進してるんだからさ、

と、きっと当時を知る人々は顔を赤らめたのに違いありません。

ただこの、「疑似ボーイズラブ的部分」が、日本の読者にしかしこの小説の魅力として

おおいに受け入れられたという意味では、戦略は成功したと思います。

ちなみに、この「坂井笹井」のアツアツぶりですが、アメリカで出版された

マーティン・ケイディンの「samurai!」には隅から隅まで目を皿のようにして探しても

そのようなことは全く触れられていません。

そのかわり(そのうち書きますが)坂井と女性との関係に大きく紙幅が割かれ、

あくまでも笹井中尉は愛情あふれる上司、という位置づけで書かれているのみ。

アメリカ人の読者には女性との関係を描いたほうが方がウケると判断されたのでしょう。

こういう違いを見るだけでも、伝記などと言うものがいかに「著者の書きたいように書く」

ことによって描かれた本人の実態と乖離していくものか良くわかるような気がします。

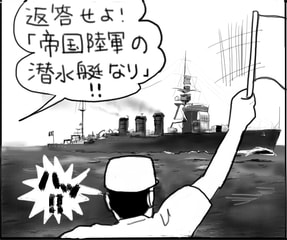

嗚呼陸軍潜水艦「マル秘のまるゆ」

「嗚呼陸軍潜水艦」シリーズで描いた陸軍潜水艦「まるゆ」物語。

エリス中尉、かなりこの「まるゆ」には思い入れがあります。

ちなみにこれは実話です。

勿論、軽巡木曾の艦橋の皆さんの反応は、エリス中尉の想像ってことで。

「海軍士官の妻」

「いかつい水兵さん」シリーズ。

いつもかわいそうな目にあういかつい水兵さん。

またいつか登場するかもしれません。(未定)

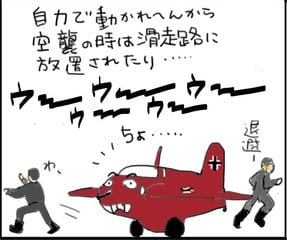

「秋水くんとコメートくん」

ロケット飛行機「秋水」。

愛が高じてついにこんなくだらんネタマンガまで描いてしまいました。

関係者の方々すみません。反省してます。

「菅野直伝説 黒革の財布」

ご存知菅野直伝説シリーズ。

そろそろ次の伝説が描きたいなあ。(願望)

意外と長くなってしまったので三回に分けます。

後半はまた後日。

またまた今週は岡山にいます。

今宿泊しているのは倉敷の風致地区にある「倉敷国際ホテル」。

週末なので外は観光客でごった返していますが、

われわれは昼までの用事を済ませてホテルに引き上げました。

昨日あったことをご報告します。

昨日、朝一番の新幹線で岡山へ。

4時間の列車旅は少々きついですが、岡山空港から目的地までは

非常に不便と言うことなので新幹線にしました。

車窓からの富士山。

寒い割に雪が少ない気がするのですが、こんなものですか?

この新幹線の車内でちょっとした事件がありました。

新神戸停車後、洗面所にいくためにデッキにいったところ、

若い女性が身も世もあらぬ様子で号泣しているのです。

傍らにはおばちゃんが立って、彼女の訴えを聞いている模様。

こんなときに黙って見過ごすことのできないエリス中尉、

何事かと立ち止まった瞬間、彼女はわたしが理由を尋ねる前に

「あの、この新幹線次いつ降りられるんですかっ」

「11時55分に岡山ですけど・・・・」

「新神戸で降りられなかったんです!」

彼女はそういうと、また泣き叫び始めました。

どうやらお手洗いに行っているあいだに新神戸を過ぎて、

出てきたらもう降りられなくなっていたというっところでしょうか。

「新幹線に乗ったの初めてだったんです!」

おばちゃんもわたしもつい彼女の訴えに耳を貸してしまった、

というか立ち止まったとたん彼女に縋られたようになってしまい、

「あ、そうですか。じゃ岡山で降りて乗り換えるしかないですね」

とすたすた行ってしまうことなどとてもできないような気がしました。

文章で書けば、「泣いていた」「号泣」「パニック」そんな感じですが、

実際には彼女の様子はとてもそんな生易しいものではなく、

「見も世もなく」というのが最もぴったりしていました。

「おぅおぅお駅員さん呼んでくれますかああああでも、きっと呼んでも

うぇうぇだめですよねえええおんおおんおお~~ふげっふげっ」

と音をそのまま描写したらこれが一番正確です。

駅員じゃなくて車掌だろ、と突っ込むのを控えて数秒観察すると、

彼女は携帯を握りしめているのですが、新神戸で会うはずだった、

あるいは予定先に連絡をすることより、まわりの人間に窮状を訴えるのに必死。

わたしは生まれてこの方こんなに人が逆上している様子を初めて見た気がします。

さっきから彼女に捕まっていた気のよさそうなおばちゃんも、

最初こそ同情していたのでしょうが、あまりにも彼女の錯乱ぶりが激しいので

どん引きというか閉口してしまった様子で、薄笑いを浮かべて

「仕方ないわねえ」などと言い出している始末。

その時のおばちゃんの頭上には

「そんなことくらいでこんなに泣き叫ぶか?」

というフキダシがありありと見て取れました。

わたしが、

「車掌さんがもし来たら、まず、岡山発新神戸の一番早い下りを調べてもらいなさい。

到着してから一番早い下りにすぐ乗り換えるんです。

新神戸に着く時間がわかれば先方にそれを連絡して対処してはどうですか」

というと、彼女はうなずいて、一瞬納得したかに思われました。

泣いてもどうにもならないことで泣くな、とこれが自分の娘なら言うところですが、

(わたしは息子にもよく『文句を言ってもどうにもならないなら言うな』と注意する)

「落ち着きなさい」

などと言われていきなり落ち着けるような娘なら、そもそもこんな大騒ぎしないだろう、

と思い、それ以上要らないことを言って彼女がこれ以上「泣きモード」に突入しないよう、

その場を可及的速やかに立ち去りました。

すると彼女のそばに立っていたおばちゃんが解放されたような顔でトイレに入りました。

おばちゃんはどうやら彼女につかまってトイレも行かせてもらえなかった模様。

もちろん、これはおばちゃんが善人であるということを意味しています。

席に戻って、わたしの少し前にデッキに行って戻っていた息子に

「デッキで泣いてる女の人がいたけど知ってる?」と聞くと

「ああ、さっきからいたよ」

そのとき誰かが通ったのでデッキの自動ドアが開き、

彼女の咆哮がデッキ内に響き渡りました。

何人かは後ろに首をめぐらせ「なんだなんだ」と言う顔をしています。

わたしもちらっと振り向くと、デッキの床に彼女がなんと脚を八の字にぺたりと座り込んで

泣き叫びながら電話をしている様子が目に入りました。

わたしのアドバイスは彼女を冷静にすることはできなかったようです。

「うーん・・・少しパニクりすぎかな」

「俺ああいう女の人嫌い」

「そんなこと言うんじゃないの」

「映画でもきゃあきゃあ泣く女の人いるじゃん、ああいうのうざい」

「うん・・・まあねえ・・・」

息子は、昔映画に登場するそういう「泣き女」のような女の人でなく、

ターミネーターの「サラ・コナー」みたいなお母さんがいいんだ、

と言ったことがあります。そのとき

「強い女の人でないといやだ。サラコナーとか、ママとか」

・・・・orz

わたしは彼の目から見るとサラコナーと同列か。

どのような意味合いにおいてサラコナーと同類に認定されたのかは、

しょせん彼が子供だったので深く追求しないまま終わりましたが。

その後戸が開くたびに「えっえっえっ」とか「おおおおおーん」とか、

彼女の一向に衰えぬ泣き声が聞こえていましたが、

しばらくたつとそれは消え、岡山でわれわれが降りるときには、

デッキにもホームにもその姿は見られませんでした。

車掌さんが適切な指示をして、一番エスカレーターに近い降り口まで

移動したのかもしれません。

それにしても、彼女の大騒ぎに立ち止まり、事情を聞いてあげていたのは

わたしとそのおばちゃんだけで、騒ぎの間通りかかった何人もの男性は

「なんだろう」と目を向けはするものの、決して干渉しようとしませんでした。

その一部始終を見て思ったのは、彼女が自分の困難を自分で解決することを

今までのその人生で―子供のころから―全くしてこなかったのだろうな、

ということと、たとえば電車に乗り遅れたり大事なものを失くしたり、といった

「命にかかわることでもなんでもない」ことでこんな大騒ぎする人間は、

いざ本当に大事に直面した時どうなってしまうんだろう、と言うことでした。

「新幹線に乗ったのが初めてだった」

という言葉からもその見かけからも彼女の人生経験が浅いことを抜きにしても、

ここまで錯乱するというのは間違いなく彼女の「資質」でしかありません。

車内の男性が一様に彼女にかかわることを避けていたのも

「あまり近づいたり、妙に頼られたりしない方が無難な女性だな」

と本能的に(?)察知していたからでしょうか。

彼女は小柄で可愛らしいタイプで、おそらく男性の多くは平時であれば

「守ってあげたい」

というような保護本能を刺激されて近づき、お付き合いに至るのでしょう。

(今回ももしかしたら待ち合わせの相手は男性だったのかもしれませんが)

しかしもしその付き合いの過程で何か事が起こったとき、今回のような

感情の爆発をほかでもない自分一人にぶつけられた相手の男性が

「いちいちこんなに大騒ぎするような女とはとてもやっていけない」

などと引いてしまうようなことになりはしないか、などと思ってしまいました。

息子のような嗜好の男性ならずとも、結婚してその人生の過程上、

何かあるたびに彼女のように「錯乱する人」が母親であり妻では

とても一緒にその困難を乗り切れない、と冷静に考える男性は多いでしょう。

今現在、それらがすべて済んだことになり、もし、もしもですよ。

昨日のことを彼女がけろっとして笑って語っているとしたら、わたしは彼女に言いたい。

「泣いてもどうにもならないことで泣くな。明日になれば笑えるのなら泣くな」

BGMには・・・この曲を。

「あなたしか見えない」という全く関係のない歌詞がついて、

日本でもかなり流行った曲ですが、この原題は

「声を出して泣くな」です。

サビからどうぞ。

Don't cry cut loud

Just keep it inside

And learn how to hide your feelings

Fly high and proud and if you should fall

Remember you almost had it all

大きな声で泣かないで

自分の中に抑えて つらい気持ちを隠すことを学びなさい

誇りを持って高く飛翔しなさい

もし落ち込んでしまったとしても

覚えておいて あなたはもうほとんど全てを手に入れているんだから

先日に引き続き、国会に18年ぶりに帰ってきた石原慎太郎議員の質疑から、

少しだけお話しします。

石原議員のいわゆる「爺放談」は話題も多岐に渡り、最後に環境問題へと

その議題を移しました。

その部分を聞き書きしましたのでご覧ください。

最後に首相に政治家の哲学としてご記憶いただきたいんですが、

私は代議士のころ、40年近く前、東京のよみうりホールでね、

ブラックホール見つけたホーキングという天才的な宇宙科学者の講演を聴きました。

彼は筋ジストロフフィーにかかってね、声も出なくてね、

コンピュータを腕で打って人造語で話してましたけど。

彼、この間のロンドンオリンピックでも、パラリンピックでそうやってメッセージを出して、

喝さいを浴びたそうですけど。

その時に、質問を許されて、ある宇宙物理学専門の学者の1人が、

「この宇宙に地球並みの文明をもった星がいくつぐらいあと思うか」と言ったら、

ホーキングは『2ミリオン』と言ったんです。

私は吃驚したんです。

太陽系宇宙だけじゃないですよ。全宇宙でね。

ある人が、手を挙げて

「これだけたくさん星があるのに、我々はなぜ

宇宙船とか宇宙人に地球で出会うことがないのか」と聴くと、ホーキングは

『地球並みの文明をもった惑星は非常に自然の循環が悪くなって、

宇宙時間で言う瞬間的に生命が消滅する』と言った。

私は挙手しましてね。

「あなたの言う宇宙時間の瞬間的とは地球時間でどれぐらいか」と言ったらね、

「100年」と言いましたな。

あれからね、40年経っちゃった。

まあ彼の予言が正しければ、あと60年しか地球はね、あなた方は持たないんだ。

人間の欲望は経済で経済の目的は金ですからね。皆かね金かねだけどね。

ヨーロッパの経済がどうとかアメリカがどうとか、言ってますけどね。

過去のG8で環境問題があんまり深刻に討論されたことがないんですね。

G8があった後スポークスマンにメディアが

『環境問題について討論しましたか、進歩がありましたか』と聞いて

「あまりしなかったけど半歩は進みました」というのが三年続きました。

三年で半歩っていうのは、いかにも遅すぎるんですよ。

ある学者によると、北極圏の氷は後何年かで溶けるっていう。

ヒマラヤの氷もどんどん解けてね。

氷河なんかも全部溶けて、わたしがローヌに行った時も見られなかった。

その水はどんどん太平洋に流れてね、赤道直下の島の方に行くんですよ。

ツバルというアメリカが作った人口の飛行場は標高5メートルしかなくて、半分水没している。

田んぼが作れないから彼らは何してるかと言うと、半分腐ったような脂だらけの魚を採ってる。

どんどん健康を害して、年寄りはその日暮らしで朗らかにってのか、皆マリファナ吸ってました。

本当にあれは明るい地獄だとわたしは思った。

こういう事態がどんどん進んで今、あちこちに異常気象がある。

ニューヨークでもハリケーンが来たり豪雪が来たり、ワシントンで雪が降ったり。

日本でもそうですよね。

当然のことながら異常気象ではなく、通常気象だが、

これを阻止するために日本はいろんなことをすべきです。

あなたもこれからG8に行ってどんな主張をされるか知らないけどね、

せめて日本の最高指導者は、世界全体に新しい、正当な危機感を抱かせるために

スピーチしてもらいたいの。

東京は各都市に先んじてC4ってのに入りました。

企業にも責任を持って条例を作ってやらせてますけどね、

こんなものは本当に爪に火を灯すようなものですよ。

昔飲み屋に行ったらね、友人の開高健が書いた色紙があったんですよ。

いい文句でね。

『たとえ明日地球が滅びるとも、君は今日リンゴの木を植える』。

開高にしてはいい言葉だなと思って調べると、ポーランドの詩人、ゲオルグのね、

この人もマルチン・ルターに非常に影響を受けた詩人ですけどね。

これは私たちの愛する子孫に対する責任のささやかな履行だと思うんですがね。

ぜひ、総理ね、G8でそういう哲学を披露しながらね。

まあ、経済も復興も結構だが、やっぱり私たちの子孫の生命を担保するために、

もうちょっと違う意識をもってね、全体が動かないとダメだぞ、という警告を発してください。

これに対する安倍総理の答弁は以下の通り。

「2007年のハイリゲンダムサミットは私が出席したが、

CO2削減が大きなテーマになりました。

その際、2050年までに排出量を半減をするという大きな目標で一致することができました。

今年開かれるサミットでも当然環境は大きなテーマになると思います。

その際、日本はCO2削減あるいは省エネについては、

高い技術力を持っているから、日本こそリードしていくべきだろうと思っています。

安倍政権としても環境問題極めて重視しています。

だからこそ、石原伸晃議員を環境相に任命したところでありますが、(場内、笑い)

この問題には政府一丸となって取り組むつもりでおります。

(引用終り)

人生を肯定する、というのはわたしのとても好きな言葉です。

この言葉は、以前野中五郎少佐を書いた稿で紹介した、

戦の中、長路野宿の旅の路上で茶を点てた武士がそのわけを問われて曰く

「これもまたそれがしの一日(いちじつ)でござれば」

と答えた話に通じるものがあります。

ホーキング博士は

「今後百年を生きるために我々は慎重に協議しなければならない」

「しかしながら、わたしは楽観的にとらえている。

これからの二世紀に起こる危機を乗り越えることができれば、

我々は宇宙に栄華を拡大することになるだろう」

と語っています。

もしかしたら理論上の滅亡が近いことを知ったうえで、博士は我々に

「それでも今日を肯定する」ことを提言したにすぎないのかもしれませんが、

だとすればこの言葉は「林檎の木を植える」と同義ということになるのでしょうか。

「我欲を捨てて」というのは石原氏が好んで使う言い回しで、

この証言によるとホーキング博士はすでに40年前から

「人類はすでに明日の生存を担保するために我欲を捨てるときに来ている」

と提言していたことになります。

林檎の木を植えるという行為を「明日のために」する。

逆説のようですがその行為を虚しいものにしないために人類が知恵を絞る。

それを主導していける国はほかでもない、日本であると思います。

まあ、そのためには林檎の木より先に、

「あの国」をまず何とかしなければいけない気もしますが。

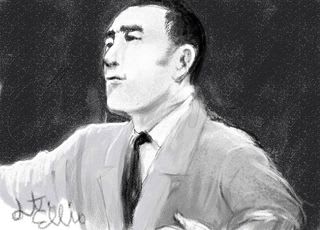

三島由紀夫

映画「Mishima―A Life In Four Chapters」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/8b0bad8656081d713cc3bc737e1794e4

絶対に笑ってはいけない行進曲「軍艦」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/1b191176da22bfd6c53ff39081a20442

三島由紀夫が世間でどう言われていようと、わたし個人が持つ彼への評価は

「太宰と同類のナルシスト」。

その生涯を知るにつけ、なんだかその自意識のありように一種いたたまれないような、

目を覆った掌の隙間から見なくてはいけないような「恥ずかしさ」を感じずにはいられません。

「恥の多い生涯を送ってきました」

というのは三島が大嫌いだった太宰の「人間失格」ですが、わたしに言わせると、

もし三島自身が自分の人生を振り返ることがあっても、同じように言ったのではないか。

そして、あたかも自分の美意識と現身の自分との乖離を埋めるためにあがくような、

三島の行動のあれこれ・・・、マスコミを利用した自己演出、たとえばテレビで

行進曲「軍艦」を指揮してみたり、私設の軍隊を組織しておそろいの制服を特注し、

そのメンバーで歌を吹き込んでみたり、映画でチンピラや死体を演じたり・・・・、

そういう自分をもし三島が俯瞰で眺めることがあったら、彼もまた唾棄していた太宰のように

「わあっ」と叫びたいような「恥」を感じたのではないだろうか。

彼の太宰に対する嫌悪は「近親憎悪」のようなものではなかったか。

そんな、わたし個人の三島に対する勝手な「思い入れ」を、いくつかの稿で語ってみました。

誤解のないように書いておきますが、わたしは三島由紀夫の作品は

(少なくとも大江健三郎などより)

日本を代表する文学作品として、世界的に評価されるべきだと思っています。

現に「ミシマ」文学の汎世界的美学は、いまや「日本」を象徴するものとなっており、

その死の伝説と相まってその存在は神格化すらされています。

わたしもまた、その文学の価値には何の曇りもないと考えるものです。

インターネット時代になって、いろんな―時として昔なら封殺されたような―情報が、

世界を駆け巡るようになりました。

たとえば、手塚治虫という人物について実に狭量で嫉妬深い面があった、

なんてことが「伝説」としてばらまかれてしまっているわけですが、

手塚が漫画の神様であり、その業績の偉大さには毫も疑いを差し挟む余地はない

ことを誰も疑わないのと同じです。

三島については、アメリカで上記の「MISHIMA」と「憂国」を手に入れ、

一時は三島の世界に集中してのめりこみました。

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/a328135978a50b794f58672324abef39

市谷での切腹のとき、三島が「作家の目」を以て、

わが身の苦痛の瞬間を見届けたかったのではないか、という仮説に基づき、

この稿を書いてみました。

あるいは三島の「恥の多い人生」の部分に光を当てて

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/acec195f7b5fc384d275e7a78da3adf9

三島由紀夫の「悪趣味」という考察をしてみました。

いずれにせよ、三島を絵に描くのは非常に楽しい、というか胸躍る作業で、

これらのどの絵も結構ノリノリで描いた覚えがあります。

日系部隊の兵士たち

「アメリカ陸軍第442戦闘部隊」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/f36950a552a89d522e3d818bdde28089

「GO FOR BROKE!~陸軍第442連隊戦闘団」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/0f1fb95131b02518e3a0a93b8b404b4c

アメリカと日本が戦争に突入したとき、日系人たちがどのようにそれを捉えたか。

彼等は日本人の顔をして日本語をしゃべりながらも、彼らはアメリカに忠誠を誓い、

アメリカのために戦いました。

今日、そのことを以て「裏切り者」だと彼らを非難する言論もないではありません。

しかしこの稿で書いたように、

日本人は「武士」であり、武士というものは

血よりも君主と国家に忠誠を示すものである

こういった考えを日本人であればどこにその住処があろうと持っていたのです。

当時日系人社会に宛てて書かれた東条英機の手紙にもそれが表されていました。

全世界に、祖国を捨てて移民をし、移民先で自分権利を主張するだけの中国人、

移民先でなぜか過去の怨念を晴らすべく、反日の政治活動する韓国人、

これらの「武士道を持たない国」の移民たちには決して与えられない尊敬と称賛が

彼ら442部隊の命を捨てた働きゆえに日系アメリカ人には与えられています。

日系政治家は、その公正さゆえ、アメリカ社会で尊敬される存在でした。

その代表が、先日亡くなった上院議員ダン・イノウエです。

上段右側のダニエル・ケン・イノウエ少尉は、ご存知かもしれませんが、

日本名井上健といい、2012年12月17日に亡くなりました。

オバマ大統領、クリントン国務長官もその死を悼む声明をだし、

「彼は真の英雄だった」とイノウエ議員を称揚しました。

当時の民主党政権からは、藤村官房長官の

「在米日系人社会の結束を強化するなど、日系関係の発展に尽力され」

などという談話が出されたと言います。

官房長官はおそらくこの英雄について何も知らなかったのではないでしょうか。

イノウエ議員は決して日系人のために議員として働いたのではなく、

純粋にアメリカ市民の代表としてアメリカのために政治をしてきました。

自民族への利益誘導などは決して行わないその公正さが、

中国や韓国系の政治家とは大きく違い、

「武士たる日本人」イノウエ氏がアメリカで高く評価された点だったと思います。

イノウエ氏は死に臨んで

「ハワイと国家のために力の限り誠実に勤めた。まあまあ、できたと思う」

という言葉を残しています。

この言葉のどこに、日系人や日系社会のために利益誘導したり、

その立場を利用して日系人を結束したり発展させたりしたなどということが

読めるのでしょうか。

(さすがは、日本社会に入り込み、自分達や祖国の利益を

かすめ取ろうとする帰化議員が多数在籍してた民主党の声明ですね)

戦線で右腕をうしなったイノウエ氏は、志していた医学の道をあきらめ、

祖国アメリカのために政治家としてその一生を捧げました。

最後の言葉は「アロハ」だったそうです。

かつてヨーロッパ戦線でアメリカのために米軍将校として戦い、

腕を失った痛みに耐えながらも小隊を指揮し続け戦線を確保した往年の英雄は、

この世を去るときもまったく見事だったのでした。

ラダ・ビノッド・パル

パル博士の「日本無罪論」と映画「プライド」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/6d6f78e243d55d5b6c0780f10708b0f8

今度、東京裁判の行われた市谷法廷跡を見ることになりました。

またそのあとにでもその感想を書かせていただきます。

ラダ・ビノード・パル博士のおかげで、わたしはアメリカで会う多数のインド人に対し、

なぜかとても好感を持つに至っております(笑)

偉大な恩人のいる国に対して、人は無条件でこのようなシンパシーを感じるものだ、

ということをわたしはアメリカで(やたらインド人のITエンジニアが多い)実感しました。

今回、安倍政権の「中国包囲網」においてもお互い協力連携が進みそうですし、

インドとは「敵の敵は味方」の構図からだけでなく、パル博士の国、

つまり日本の恩人の国として友好を深めて欲しいと、個人的に熱く願っています。

安藤輝三陸軍大尉

「鈴木貫太郎と安藤大尉」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/98a921af14967741e53b53f319bb313f

鈴木貫太郎本人が語った2・26事件についての文章を手に入れ、

事件の首謀者であった青年将校のひとり安藤輝三大尉と鈴木とは、

事件前には面識があり、安藤大尉が鈴木を私淑していたことを知りました。

クーデターを起こした将校たちの中にも安藤のような考えのものもおり、

さらに安藤大尉がその私情をおいても鈴木を暗殺に赴かなければならなかった、

という悲運が当事者によって淡々と語られたこの文章(水交会での講演)は、

非常に衝撃的でした。

鈴木本人が断言を避けていた

「なぜ安藤大尉は鈴木家を襲撃しながら鈴木本人と対峙せず、

発砲の瞬間、部下に任せて本人はそこにいなかったのか」

について、この二人のそれまでの交誼から大胆にも

安藤大尉の行動心理について推測してみました。

しかし、この件を調べていて不思議だったのは、安藤大尉の鈴木邸での行動を、

この交誼と関係づけて見る文章をどこにも発見することができなかったことです。

どなたか、このことについて何か読まれたことのある方、もしおられたら、

ぜひ書名を教えていただきたく存じます。

無名の高砂族兵士

「薫空挺隊~高砂義勇軍の兵士たち」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/66ec08a0da4147b7b20356ad8b0fab64

今回の台湾旅行で残念だったことの一つは、高砂族のが見られなかったことです。

台湾の部族について知る旅をいつかしてみたいと思っていますが、

今回はまだテーマがそこには行っていなかったため、なりませんでした。

例の、NHK訴訟問題でパイワン族の人々が、パリの博覧会のとき、

当時日本であった台湾の少数部族であるパイワン族を紹介する展示をしたところ、

それを「人間動物園」と称して彼らを動物のように扱った、

というねつ造をNHKがしたことについても書いたことがあります。

しつこく何度も言いますが、その稿は何者かによってサイト内に侵入された結果、

その部分が全く消されてしまいました。

この稿では、わたしが今回台湾を知ろうとするきっかけとなった一冊の本を

中心に話を進めています。

鄭春河、元皇民 上杉重雄著の「嗚呼大東亜戦争」です。

仮綴じのようなおそらく自費出版のこの冊子を、わたしはNHKいうところの

「二万冊の資料を丹念に読み解いた」というのには負けるかもしれませんが、

とにかく大変衝撃を受けつつ真剣に読みました。

その中に書かれていた高砂族が日本人として雄々しく戦った様子、

この義に我々は報いるべきである、ということをこの稿で述べました。

彼らは総督府が志願を募集するや、募集をはるかに上回る数の応募によって高砂兵となり、

戦いに臨んでは軍区も厳正、しかも純朴で勇敢、たちまちのうちに

日本軍の将兵からの尊敬の念まで勝ちえたのでした。

この高砂義勇隊は、空挺作戦やバターン、コレヒドールでも非常に活躍しました。

両作戦の成功の陰には夜目が効きジャングルの中を静かに音もなく進み、

そして死を恐れぬ勇気ある彼らの活躍があったと言われています。

そして、日本軍が次第に劣勢に立ってからは、彼らはジャングルでの食糧調達に、

自分たちを後回しにしても日本兵のために働きました。

中には、そのため餓死した高砂兵もいたということです。

戦後、南方から帰国した多くの日本兵は

「私たちが生き延びられたのは高砂兵たちのおかげだった」

と感謝の念を述べました。

高砂兵が日本軍として戦いに身を投じたのは、

白人の植民地支配からアジアを解放させるという大義ゆえ、

「その魅力には勝てなかった」

と、のちに高砂族の日本兵だった一人はこう述べています。

板垣征四郎

「板垣征四郎の武士道精神」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/4f37f26e17a95dad2be3a93ed63c670b

東京裁判について述べた児島譲の「東京裁判」でも、

この板垣征四郎について今回わたしが知ったようなことについては

全く触れられていませんでした。

板垣の名前と石原莞爾の名から、あの世界的指揮者の

「小沢征爾」の名前が生まれたという話は、個人的にツボでした。

「征四郎」

「莞爾」

「征爾」

どの名前も、なんとなく清廉な響きがあり、好きな男性名です。

光山文博陸軍少尉

「光山文博少尉と地球市民な人」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/e21f3312edde337dc5250df196ce4028

当時日本政府は統治国である朝鮮人には士官になる道も開いていました。

同じ統治国でも、台湾人はそののち志願兵を募集したものの、

陸士に入ることは許されなかったのですから、たとえば蔡焜燦さんによると、

「朝鮮人は(台湾人に比べ)むしろ優遇されていたと言える。

日本軍人として祖国に報いんとしていた我々台湾人にとって、

こうした制度の違いこそ『差別』だったと言わざるを得ない」

「我々台湾青年たちは血書を添えて嘆願し、日本とともに大東亜戦争を戦った史実を

日本人はどうか忘れないでいただきたい」

とその著書に書いています。

ちなみに、台湾人の蔡さんから見た朝鮮人兵士たちですが、

南北の出身者の間でしょっちゅういさかいを起こして、教官なども、

どちらかというと穏やかで成績の良い台湾人生徒を可愛がっていたそうです。

この「地球市民な人」であるところの媚韓女優の黒田福美という人が、

その夢枕に立った光山少尉が「創氏改名させられ日本名で死んだことが心残りだ」

と言ったのを聞いた、ということから起こした「慰霊碑建立騒ぎ」。

そもそも黒田福美は創氏改名が強制だった、という誤った認識のもとに、

これだけの壮大な自爆に向かって突っ走ってしまったわけですが、

蔡さんは「蔡焜燦」で通し、不利益や不都合があったことは無かったと言っています、

台湾出身者はほとんどが台湾名をそのまま使っていましたが、朝鮮人は、

なぜか全員が残らず日本名にしていたのだそうです。

蔡さんから見た「朝鮮人兵士」の実態についてはまた稿を改めます。

この特攻に志願し戦死した光山少尉は、少なくも日本名を強制され、

特攻を強いられたのではなく、おそらく蔡さんが友人に語ったように、

「チャンコロといって俺を馬鹿にする内地人は嫌いだ。

しかし俺は日本という国が好きだ。

天皇陛下が好きだから、俺、立派に戦ってくる!」

このような闘志に燃えて志願した純粋な青年の一人だったのでしょう。

しかし、残念なことに現在の韓国、北朝鮮という国は、このような

「日本人として戦った」人たちを「敵」であると言って憚りません。

特攻死した光山少尉、いや卓庚鉉に対しても、

「日本に協力した加害者である」

というのが彼らの正式な表明だったのです。

光山少尉の祖国がかれをこのようにしか遇しない以上、われわれは

他の日本人戦死者と同じように、その魂を靖国神社で顕彰するのが、

その魂にとって最もふさわしい扱われ方であると思います。

黒田福美の「韓国に慰霊碑」というのは問題外ってことで。

平賀春二海軍兵学校教授

「海軍兵学校の平賀源内先生」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/ca832fe84b6efacfc3bd3181131b5419

この源内先生がご自身でお書きになった本を持っていますが、

これがまた、闊達でのびやかな文章と言い、たくまざるユーモアといい、

この兵学校生徒に慕われた名物教授がいかに魅力的な教官であったかを

伝える、全く素敵な好著です。

「嗚呼江田島羊羹」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/1de1611e8dbc1c79bd0573f93e34b571

や、

「課業はじめ」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/d48bfa7c65220eed00bb6460aeb4eaef

などにも登場していただいたこの「源内先生」。

海軍に憧れ、海軍が好きで好きで、兵学校の教授になったという御仁ですが、

終戦の際、海軍の消滅に伴って兵学校の廃校が決定したとき、

この源内先生はその処理と生徒たちのケアに奔走しました。

ただの海軍好きで海軍風敬礼をこなし「艦長」と呼ばれて悦に入っているだけの「ミーハー」

ではなく、筋金入りの「海軍さん」でもあったのです。

源内先生の子息は戦後第14期幹部候補生として赤レンガの元海軍兵学校であった

幹部候補生学校を巣立ち、自衛官となりました。

かれはのちに潜水艦隊司令官となり、海将で退官しています。

みなさん。

この平賀源内先生の息子さんの名前、知りたくありませんか?

それは

平賀源太郎

でした。(微笑)

1000日記念ギャラリー、第三弾は人物です。

といいながら今日で1011日が経ったわけですが。

年が明けたと思ったらもう2月も上旬です。

まったく時の過ぎるのは早いものです。

スティーブ・ジョブズ

「追悼 スティーブ・ジョブズ」

ジョブズが死んだ日、アップルのHPのトップにこの写真があったので、

鎮魂の意味を込めて描きました。

その後、ジョブズの若き日を描いた映画を観て、

この天才がいわゆる「紙一重」の鬼畜だったことがわかったのですが、

そういったことが世間に明らかになっても、アップルの人気にはあまり陰らなかったような。

マイケル・ジャクソンがたとえどんな性癖を持って何をしていようと、

その「キング・オブ・ポップス」の地位に何の揺るぎもないというようなものですね。

アップルさんについては、むしろ最近の「ipad mini」の失敗のほうが

言っちゃあなんですが、ダメージが大きかったのではないかしら。

映画では若き日のビルゲイツとの関係が描かれていましたが、

昨夏に訪れたスタンフォードショッピングセンターには、

アップルの一軒となりに、なんと「ウィンドウズショップ」がありました。

アップルはどこのアップルもそうであるようにいつも人でにぎわっていましたが、

ウィンドウズショップはいつ見ても森閑としていました。

なぜあんな罰ゲームのようなところにマイクロソフトがショップを構えて

公開処刑のような不人気ぶりをさらしているのか、いまだに謎です。

というか、ウィンドウズ使用者は、わざわざショップに行かないような・・・。

ハンス・ショル、ゾフィー・ショル、クリストフ・プロープスト

映画「白バラの祈り ゾフィー・ショル 最後の日々」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/aa32ce56775f1bd445e5b55d3b77c320

このドイツ映画を観て、改めてナチス政権下の異常な言論統制について、

深く考えさせられました。

ハンス、そしてゾフィーのショル兄妹。

若い父親であったクリストフ・プロープスト。

学生が、大学でナチス政府を批判するビラを撒いただけで、

裁判で完膚なきまでに人格を辱められたうえ、その日のうちに斬首による処刑。

そして、映画で強調されていたナチス讃美の「殺人裁判官」、

ローラント・フライスラーの存在には、慄然ととする思いでした。

ゾフィーには婚約者がいて、戦争を生き延びた彼はゾフィーの姉と結婚し、

彼らと同じミュンヘン大学を卒業後裁判官となり、一生を平和運動に捧げました。

彼らの遺体はミュンヘンの墓所に三人並んで埋葬されているということです。

斉藤博

「重巡洋艦アストリアの運んだもの」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/e63d6ae116ea0722e0b847878b78fef0

開戦前、駐米大使を務めた斉藤博。

評論家で暗殺された犬養毅首相の孫である道子さんの叔父さんです。

ハーバードに留学しF・D・R(ルーズベルト)とは「俺お前」の仲であったという知米で、

何より日本とアメリカが戦争に突入することを何とか回避しようと、

大使という立場で文字通り体を張って闘いました。

無理がたたって血を吐き、アメリカで客死した時に、その亡骸を

丁重に日本に送り届けたのが、重巡洋艦アストリア号でした。

国民はみなこのアメリカの礼を尽くした葬礼に感動し、アストリア号の乗員は、

日本国民に各地で大歓迎を受けました。

こわばった日米関係が斉藤大使の死によって一時和らいだのでしたが、

ご存知のようにその後両国は戦火にあいまみえる敵同士となります。

そして、斉藤大使の棺を横須賀に送り届け、桜の日本を感動とともに満喫した

アストリア号の乗員たちは、その後サポー沖の海戦で海軍の攻撃により

海の藻屑と消えたのでした。

このことを書いた「重巡洋艦アストリア号の運んだもの」という稿は、

斉藤大使の姪であった道子さんの証言、そして捕虜第一号として、

アメリカの刑務所で終戦までを過ごした甲標的乗員の酒巻和男氏が、

捕虜収容所の所長から聞いたという話を交えて構成してみました。

ところで。

大使と言えば(笑)、このブログでさんざんやり玉に挙げたBKD前中国大使ですが、

失うものが無くなってから連日のように「中国様」のスポークスマンとなって、

商売人の立場に立ったBK発言をいまだに繰り返しています。

昨日の「レイテストBKD発言」によると、

「中国が一番望んでいるのは国有化の棚上げ化取り消しです。

頭を冷静にするために、中国が領海侵犯をそたときは

日本は海保の船をここまで出すとか、戦争に至らないよう事前に暗黙のルールを作る。

決して戦争はしないと約束して、両国で話し合いを始めるんです。

解決なんてしなくていいんですよ。どうせ解決できないんだから。

100年でも何年でも永久に話し合えばいい。

そのうち、尖閣諸島近海に眠る石油についても、良い知恵が出てくるでしょう」

要するに、国有化をとりあえず撤回しろと言いたいのですかね。

そういえばそんなことをこのブログへのコメントで言っていた方もいましたね。

いい知恵が出るどころか、向こうは射撃レーダー照射してきたんですけど。

「永遠に話し合う」というのは、

「中国様が空海軍を増強するからそれまで何もするな」

って意味でOK?

何がいいたいかというと、同じ大使という職にある者で、どちらも

「戦争を避けたい」ということをその使命と心得ながら、

両者の「国体」に対する考え方が真逆となっているということ。

その昔、日露戦争に満足な賠償金が取れなかったといって、当時の小村寿太郎内閣に

不満を持った民衆が暴徒化し、「日比谷焼打ち事件」が起こりました。

日本人というのはこういう面も持っていた、ということなのですが、

開戦前、「海軍パネー号事件」

で、海軍機が米軍艦船を攻撃沈没させた事件の時、この斉藤大使は、

独断でラジオ放送の時間を買い取り、誠意溢れる謝罪を米国民に対して行いました。

大きな開戦への流れを阻止することはできなかったとはいえ、この果断によって、

事件は一応の収束を見せ、しかも国民は斉藤大使に対し、決して

「売国奴」などとは言わなかった、ということを改めて書いておきたいと思います。

当時インターネット言論があったとしても、おそらくほとんどの日本人は

斉藤博大使を高く評価したのではないでしょうか。

加藤セチ

「秋水」と美人過ぎる科学者」

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/e/4a3b93ba495ce654d1af13a40ab461a6

名古屋の三菱航空博物館に展示されていたロケット戦闘機秋水。

そこには復元された零戦もあったのですが、ついついこちらの可愛さに、

すっかり悩殺されてしまったエリス中尉。

秋水について調べていて、その燃料の開発したのが、理研の俊秀女性科学者、

加藤セチ博士であったことがわかりました。

「美人だからきっと学者としては大成しないだろう」

こんな反対意見が教授会の入学審査で出されたという、この「美人過ぎる科学者」は、

結婚し子供を二人設け、一般的な「女の幸福」も、そして科学者としての栄光も、

どちらもあきらめることなく追求し、手に入れた幸運でしかも強い女性でした。

セチ博士が海軍にかかわったのは、ドイツから送られてきた設計図を基にエンジンと

機体をつくったものの、特殊な燃料であるため開発できなかった部分を補うためです。

彼女の提案で燃料の内容物の割合を変えることが決定され、燃料問題は解決しました。

そのテスト飛行は別の原因で失敗に終わり、一か月後には終戦になったため、

秋水は未完のままその歴史を閉じてしまうのですが・・・。

セチ博士と秋水の関係について考察しているの今のところどうやら当ブログだけらしく、

「加藤セチ」で検索すると、この記事がウィキの次に出てきます。

1000日記念ギャラリーは、何日かに分けて、また後日続きをお送りします。

いきなり剣呑な話題ですが、かつてNHKの「ジャパン・デビュー」訴訟について、

思いっきり訴訟側に立った言論の上から激しくNHKを糾弾したことがあります。

台湾から提訴した人が来日した時に靖国神社に参拝し、

「私たちの父親がこんなところに祀られている」と涙したこと、

裁判のあと、自分たちのインタビューを不本意に編纂したうえで

ねつ造ともいえる恣意的な偏向報道を行った当事者に対し、

提訴した台湾人が深々と頭を下げたことについて触れ、

さらにはディレクターがこの問題について「二万冊もの関係書を読み込んだ」

と、物理的にありえない発言をしたことを皮肉って、

「この裁判そのものをドキュメンタリー番組にすればどうか。

二万冊の資料を読み込む必要もないし」

と結んだ、渾身の(ってほどでもないけど)ログだったのですが、ある日

何者かのサイト内侵入によって後半の文章を削除されていました。

そんなこと実際にあるのか、って?

わたしもにわかには信じられませんでしたが、「やわらか戦車」の「アニジャ」によると(←)

定期的にパスワードを変えないと、サイト侵入は難しいことではないらしいです。

とにかく、ある日このページへのアクセスがあったと思ったら、

原稿のおよそ3分の2がきれいに消されていました。

この稿は今でも証拠のためにそのまま放置してあるので、興味がある方は

「NHKジャパンデビュー訴訟問題」でサイト内検索していただけば、

わたしのいつものまとめ方にはありえない、支離滅裂で惨憺たる「嵐の後」が

実際にご覧になれるかと思います。

というか、もう一度作り直すのも面倒なので放置してあるだけなのですが。

ネットで不用意なことを言うと何が起こるかわかりませんので、

この件についてはそういう事実があったということを言うに止めますが、

この事件以降、そしてそれからほどなくして行われたこの公判で、

東京地裁がこの訴訟に対して無罪判決を出したのを知って、

この放送局に関するすべてのことが信用できなくなっているどころか、

うっすらと「背後の黒い影の存在」すら感じている今日この頃です。

しかし組織全部が悪の集団というわけでは(おそらく)ないですし、

ここにはエリス中尉の個人的な知り合いも二人いることです。

彼らに免じてというわけではありませんが、本日は「敵に塩を送る」といいますか、

いわゆる番組制作アイデアの提供をさせていただくことにしました。

前年度も大コケだった大河ドラマ、今年も出だしから難航しているようですが、

つまり取り上げる人物の「ネタ」が尽きてきた、というのが不調の原因の一つではないかと、

エリス中尉、テレビが無いので全く観ていませんが、そのように思うのです。

しかし、考えても見てください。

そんなにたくさんいるわけでもない誰でも知っている日本の歴史上の人物を取り上げて、

ついでにその出身地が、ブームにあやかって一儲け(?)を期待する、みたいな

従来の「お約束」は、もうそろそろ終わりにするべきなのではないでしょうか?

本日御局にプレゼンさせていただく企画は、

近松門左衛門作、「国性爺合戦」。

台湾中興の祖と言われた鄭成功が主人公の大河ドラマです。

中国語をしゃべらなくてはいけないので、主人公は金城武を起用しました。

「国性爺合戦」(こくせんやかっせん)とは、台湾を拠点に明朝の復興を図った超人、

「和藤内」を描いた人形浄瑠璃(のちに歌舞伎)で、モデルの鄭成功は、

38年台湾を支配していたオランダと戦い、台湾人の手に国を取り戻した人物でもあります。

決め台詞は「国を、取り戻す」。

自民党の党首の言葉でなかったら、きっと流行語大賞になったこのセリフ、

おそらく現政権は長期に亘ると思われるので、2015年度に取り上げても、

決して「オワコン」にはなっていないことを保証いたします。

少なくとも「海賊王に、俺はなる」よりは皆に受け入れられるに違いありません。

とはいえ、

「いくら原作が近松だからといって台湾人を大河に取り上げるのは・・・」

と思った大河国粋主義のあなた、それはもっともです。

それでは、この主人公になぜ金城武を起用するかということからお話ししましょうか。

台南には、昔オランダが38年間統治していた時の名残、

ゼーランディア城があるということを前回お話ししたのですが、

ここには鄭成功の石像があります。

まるで上野の動物園のような城への入場門。

石像の前でモデル立ちしてポーズをとる女の子。

この木もどうやらガジュマルの木のようです。

傘のような繁り方が美しい。

オランダ人の残した大砲。(たぶん)

城壁を守るかのように転々と。

当時を再現しているようですが少なくともこの部分は

後から作られたものでしょう。

それではこのいかにも古そうな部分は?

右はどうやら本物だと思いますが、左は微妙ですね。

どこが本物なのかさっぱりわかりません・・・。

往年の姿。

それにしてもこの模型も古すぎないかい?と思ったら、実はこの遺跡、

昔(といっても写真が存在した時代)にはこうだったのです。

この写真はだれが撮りましたか?

そう、もちろん日本の台湾総統府ですね。

日本政府は、この統治国のこのような遺跡まで当時再現したのです。

何度も何度も言いますが、ただの搾取するだけの植民地の、

このような遺跡をわざわざ巨費を投じて保存する国がほかにありましたか?

むしろ、彼らの精神的よりどころであるものであるほど、それを破壊するのが、

GHQなどに見られる統治政府の本来の姿なのではないでしょうか。

こういう武器も残されていた模様。

こういった鉄製のチェストや、

家具調度のたぐいも保存されています。

左は当時のオランダ総統府の偉い人。これもたぶんです。

右が鄭成功ですが・・・うーん、金城武は少し男前すぎるかな・・・・。

しかし、もしこの企画が実現するなら、鄭成功をぜひ金城武にしたい理由があります。

鄭成功は1624年、日本の平戸に、中国人の父、日本人の母の間に生まれました。

幼少期の名を「福松」といい、7歳まで平戸で過ごし、その後福建に渡りました。

・・・・・ね?

日本人の父と台湾人の母の間に生まれた金城武にぴったりの役じゃないですか?

日本人の母と一緒の幼き鄭成功の像。

半分日本人であることを台湾の人々は尊重しているようです。

浄瑠璃「国性爺合戦」は、「国姓爺」と呼ばれた鄭成功が、明の復権をめざし、

それに成功(シャレ)して、息子を帝位につけるというハッピーエンドなので、

近松はオリジナルに敬意を表し、実際の「姓」を「性」に変えて執筆しました。

事実は、南京での戦いに大敗した鄭成功軍は、立て直しのために台湾に渡り、

そこにいたオランダ人をあっという間に追い出し、ここを根城にしたのですが、

わずかそののち1年で病に倒れ、38歳の若さでこの世を去るのです。

近松門左衛門のハッピーエンドよりもこの史実の方がNHKの好みに合うかしら。

だったらいっそ、台湾人作家陳舜臣が鄭成功を描いた「旋風に告げよ」とか、

日本人白石一郎の手による「怒涛のごとく」なんていう題の小説が、

司馬遼太郎っぽいタイトルでより大河っぽくていいかもしれませんね。

台湾であちらこちらにある蒋介石由来の場所には必ず「国父」と記されています。

本当に蒋介石が台湾の国父にふさわしい人物であったかどうかは、

少なくとも大陸出身ではない本省人がそれを認めていない、ということが、

この国の一筋縄でいかないややこしい歴史を物語っています。

(もう少し後に、蒋介石の悪行を暴くログがありますのでどうぞお楽しみに)

この「中興の祖」そして「国父」、鄭成功もまた、中国人と日本人の血を持ち、

純粋な台湾人ではありません。

しかし、台湾の「中興の祖」が台湾の人間ではない、ということは、

あるいは、この小さな、しょっちゅう異民族がが流れてきては同化していった

激動の島の人間にとって、もしかしたら大した意味を持たないのかもしれません。

とはいえ島国のわれわれ日本人にとって、今も昔もそれは大きな関心事となります。

近松門左衛門がこの題材で物語を書いたのも鄭成功が半分日本人だったからで、

日本政府が統治国の遺跡を復刻保存したのも、それが大きな理由だったでしょう。

というわけで、大河のネタがすでに枯渇したとお嘆きのNHK制作のあなた。

これ、結構いいアイデアだと思うんですが、いかがですか?

え?

町興しを狙う地方がどこも恩恵を受けないからダメって?

何をおっしゃる、7歳まで鄭成功が住んでいたのは平戸ですよ。

ザビエル教会にカトリック天主堂、昆虫自然園、立派な観光地です。

ブームにする下地は十分すぎるくらいあります。

それにこの際、台湾の台南地方が町興しになるのもいいじゃないですか。

日台合作すれば話題にもなるし、台湾の人々がしてくれた地震の寄付金への恩返しにもなる。

何より、例の件の罪滅ぼしにもなりますし。

そうそう、関係ない話ですが今後NHK関係のログは保存することにしましたからね!

(にっこり)

台南で宿泊していたホテルの隣には、国立成功大学のキャンパスがありました。

興味を持って少し調べると、このキャンパス内に日本が統治時代に建てた

建築物が残っており、まだ現役で使用されていることがわかったので、

それを見学がてら、キャンパスを探検してみることにしました。

右側は正門のところにあった「国立空中大学」の宣伝。

うーむ、「空中大学」。

これはなんだろう。

「修身学習とか学位がもらえるとか書いてるし、通信教育じゃない?」

とTO。

さすがは大学が好きで何年も行っただけのことはある。

おそらくそういう意味なのでしょう。

大学正門横の受付。

守衛さんが学内のマップをくれました。

英語も日本語もしゃべれない人ですが、十分意思疎通できました。

雰囲気がまるで日本の大学と同じです。

TOは奨学金をもらいながら大学院まで行き、何年間も学生をやったうえ、

卒業後は大学に就職することも考えていたという筋金入りの学校好き。

同大の航空工学科にいた彼の兄も同じように学校に居座っていたため、

祖母から「あんたら兄弟はいつまで学問極道を続けるつもりなのか」

と説教されたという逸話を持っています。

そんなTOですから、大学の空気すら気持ちを浮き立たせるらしく、

「やっぱり大学はいいねえ」とはしゃいでおりました。

「ところでこの大学、台湾ではどんな位置づけなんだろう」

「京大か阪大って感じ?」

「少なくとも都内のいくつかの大学よりはるかに立派なキャンパスだね」

「なんといっても敷地が広いし」

今日は日曜で人影はまばらです。

見よこの立派な大樹を。

「このー木なんの木気になる木ー」という歌は、

言ってはなんですが音楽関係者の間で評判が悪く、

おそらく「音楽関係者がこの世で最も嫌いなCMソング」というアンケートをしたら、

まず間違いなく三位以内に入選するであろうと思われますが、

こういう木を見ると当たり前のように浮かんでくるのもまたこの曲です。

この木はガジュマルの木。

小さな鉢植えに植わっているところから想像もできませんが、

何十年もたつとこんな風に育つんですね。

植えられたのは1923年。

どうしてこんなことまでわかるかというと、この木は(前にプレートがありますが)、

この年に皇太子時代の昭和天皇が植樹されたものであるからです。

原木は鹿児島から取り寄せたもので、台湾国内でも有名な木となっているのだとか。

どこかの国ならとっくに「過酷な日帝支配の象徴!」と糾弾され、

切り倒されて今頃は跡形もなくなっていたことでしょう。(たぶん)

実はこの成功大学、建物は台湾で一番古いのだそうです。

元はというとこの大学、日本が統治時代に作った「台南工業高校」がその前身。

この日本が作った教育機関がそのまま現在の学校として受け継がれている例に、

台北帝国大学(現台湾大学)、台中師範大学(台中教育大学)などがあります。

おそらくその昔からあったに違いない木の下では、

太極拳をしているおじさん一人。

台湾旅行中太極拳をしている人を見たのはこれが最初で最後でした。

この成功大学キャンパスは台湾の中でも美しいことで有名なのだとか。

これが「大成館」。

統治時代、大正元年に造られました。

当時は陸軍本部が置かれていたそうです。

写真では美しく見えますが、近づくとあまり手入れはされていません。

「江田島の旧兵学校の校舎に似ているね」

TOが言いましたが、こちらの方が後に建てられたのに、

保存状態は言ってはなんですが雲泥の差。

台湾の街並みを見ると、一般に建築物のメンテナンスにあまり技術がないのでは、

と思われるような小汚いものが非常に多いのですが、こういう歴史的建物は、

それなりに気を遣って遺していただきたい、と思いました。

まあ、あまり気を遣わないのに普通に使えているというあたりが、

日本の建築技術のすごさというべきなのかもしれませんが。

趣はありますが・・・・すごく・・・・汚いです・・・。

大学の研究科が開発した商品などが展示されていました。

この実に手入れの悪い(と日本人には思える)建物ですが、

雰囲気があって美しいので、結婚記念の写真スポットになっているとか。

シャングリラホテルで披露宴を挙げるカップルかもしれません。

リサーチが行き届かず、帰ってきてから知ったのですが、ここには大学の歴史を展示した

大学博物館があったのだそうです。

日曜だったので休みであった可能性もありますが。

今回、この成功大について書いてあるいくつかのサイトを見ると、

「北の台大、南の成功大」

と言われるほどの一流大らしいことがわかりました。

高雄の駅構内で見つけた「中国医薬大学」の宣伝ですが、

この左に見えるのは、どうやら世界の大学ランキングですね。

台湾のナンバーワン大学の台湾大は121位。

次いで精華大、僅差で成功大が三位。

世界ランキングでは279位、という年のランキングです。

ちなみに、この2012年度のランキングで日本の大学と並べてみると、

東京大学・・・・30位

京都大学・・・・35位

大阪大学・・・・50位

東京工大・・・・65位

東北大学・・・・70位

台湾大学・・・・80位

名古屋、九州、北海道大

精華大学・・・・192位

早稲田、慶応、筑波大

交通大学・・・・238位

成功大学・・・・271位

このような感じです。

まるで日本の予備校のような学習塾の看板。

こんな塾が街中には本当にたくさんありました。

シンガポールほどではないにせよ、台湾も非常な学歴社会で、

初対面でいきなり出身大学を尋ね、出身大学で人を測るにおいては

日本の比ではないそうです。

このような補修班では、成績を

一位「状元」、二位「傍眼」、三位「探花」

とし、上位三人を「三鼎甲」「三魁」と呼ぶそうです。

なんて読むのか全く分かりませんが、これは科挙試験に使われた用語。

今日でもここ台湾では、入試を科挙に譬えるほど学歴を得るための競争が激しいということでしょう。

「学歴どころではない」という国ならともかく、学歴がものを言わない世界は

先進国と言われる国にはないのではないかと思われますが、

日本が統治中に大学の前身を作り、そして昭和天皇が植樹をされてから終戦まで、

台湾には日本式の教育が根付いてきました。

蔡さんや「トウサン世代」の古き台湾人が言うように、教育勅語がモラルと精神基盤を育て、

まじめに労働することが尊いことだという教育であったわけですが、

少なくともこの「科挙」から来ていると思われる学歴偏重からは、日本式の

「職人を大事にする」「老舗の重みを尊重する」

といった、いわば日本が日本らしさで世界に認められてきた「独創性」は

生まれにくい社会ができてしまうのではないかと思えてなりません。

もっとも、日本の教育は今「それどころではない」混乱を迎えています。

大津のいじめ自殺、大阪の体罰自殺、そして日教組問題。

台湾も日本も「教育勅語」を、少なくともその精神を見直すことを

もう一度始めてはどうかと思うのはわたしだけでしょうか。

成功大学キャンパス入口のブロンズ像。

これは、おそらくこの学校を出た文学者だと思いますが、

誰だか調べてもわかりませんでした。

お約束。

メリークリスマス!

mizukiさんの「白洲次郎」へのコメントに触発され、

エリス中尉、今年のクリスマスはターキーローストに挑戦した。

これは、その涙と笑いの製作過程の記録である。

製作一週間前、紀伊国屋にターキーを買いに行きました。

お花屋さんはシクラメンの花盛り。

さすが紀伊国屋、食肉コーナーの冷凍ケースには、山のようなターキー。

どれくらいホールターキーを購入する人がいるのか、ってくらいですが、

この辺は外国人もたくさん住んでいるので、クリスマスには売れるのでしょう。

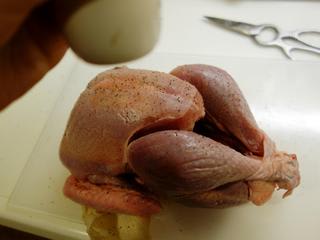

わたしが見たこのケースの「横綱」がこのターキー。

一目見ただけで「うちのオーブンには入らない」とわかる巨大さ。

隣の「やや大きめ」と比べてみてください。 エリス中尉購入のベビーターキー。

エリス中尉購入のベビーターキー。

オーブンが小さいのと、三人できっと食べきれないので、アメリカ産ではなく、

さらにそれより一回り小さいフランス産のターキーを買いました。

「一キロに付き一時間かけて解凍してください」とありましたが、

わたしはmizukiさんの御言葉を信じて、一週間前から解凍を始めました。

つまり、このあとすぐに冷蔵庫に直行です。

いよいよ調理日当日となりました。

「ちょっとまって!わたしは前日に開封してペーパータオルで血を拭いて、

さらにペーパータオルで覆って一晩寝かせろと書いたはずよ!」

そう叫んでいるmizukiさん、確かにその通りです。

しかし、エリス中尉が前の日からじっくりとレシピを読むような人物ではないことも

またおわかりでしょう。

当日の朝、コメント欄をもう一度じっくり読み直し、

「あ、前日に開けるって書いてある・・・けどしょうがないからいいや」

というような態度で、しょっぱなから不安満載の出だしとなりました。

血溜りとともに現れたターキーと、その内臓。

内臓は真空パックされています。

ペーパータオルで血と格闘し、 とりあえず1ステップクリア。

とりあえず1ステップクリア。 塩コショウの下味付け開始。

塩コショウの下味付け開始。

岩塩とブラックペッパーをがりがりと削り、少しかけたところで秘密兵器登場。

アメリカで買った肉専用のシーズニング。

これを振れば、それだけで肉の下味OKという優れもの。

さて。

それでは野菜を刻むか。野菜庫をあけます。

・・・・・・・ん?

野菜がないいいいっ!

セロリは勿論、ジャガイモもタマネギもその他香味野菜も。

にんじんしかない。

やおら財布をつかみ、車に飛び乗り、野菜の買い出しに出かけるエリス中尉。

いくら忙しかったとはいえ、なんなのこの泥棒を捕まえて縄を綯うような段取りの悪さは。

下準備で暗雲が垂れ込めたに思われるターキーロースト、

ここでまた暗礁に乗り上げます。

まあ、塩コショウして一時間は置くわけだから、ちょうどよかったよね。

(↑自分に言ってる)

買い物から帰り、オーブンの準備をするか、と思ったところでふと気づきました。

我が家のメインオーブン、デロンギ。

「エリス中尉、このオーブンにはターキーは入らないわ!」

会ったことはないけど、mizukiさんの声が脳裏に響きます。

そう、エリス中尉、オーブンを温める段になって、

オーブンに下皿をセットすると

ターキーが全く入らない

ことに初めて気づいたのでございます。

「はいらねえええっ」

台所で絶叫するエリス中尉。

あんたはいったい何をやっているのだ。

しかし、たとえどんな絶望の淵にあっても何かしら天の救いがある。

エリス中尉のこれまでの棚ボタ式人生をあたかも象徴するかのように、

うちにはもう一つオーブンがあったのでございます。

初めて気が付いたわけではありませんが。

ビルトイン式の電子レンジ兼オーブン。

うちのキッチンは、冷蔵庫まで木目のドアでビルトインされているという、

実に十年先を見据えていない仕様なのですが、このコンベックレンジも、

入居当初から搭載されているものでありながら、

やたら電気を食うのでめったに使ったことがないという骨董品。

まるで映画「バトルシップ」で、

最新鋭艦がエイリアンにすべて打ち負かされてしまったようなこの状況。

アレックスが戦艦ミズーリを引っ張り出すことを決意したように、

エリス中尉もまたこのオーブンを使うことを指揮官として決意しました。 入りました。

入りました。

って、当たり前だつーの。 ポテトも乗せてみる。

ポテトも乗せてみる。

mizukiさんレシピの「水をためて網を載せて」という状況に

少しでも近づけるため、トレイの上にまたトレイ、そしてオーブン網、

と、見るからに不安なセッティングなのがお分かりだろうか。

これがまた次の悲劇を呼ぶとは、神ならぬ身のエリス中尉には知るべくもなかった。

しかしまあとりあえずロースト開始。

溶かしバターもかけましてございます。

パックされていた内臓とネックを・・・刻もうとしたら切れないので

そのまま炒めることにしました。

バターも使いますが、オリーブオイルで最初は炒めることにしました。

エリス中尉愛用、スぺクラムのスプレー式オリーブオイル。

アメリカではスプレー式の「キャノーラ」「グレープシード」「ココナッツ」

などのオイルが各種売られていて、料理には便利です。

もちろんごま油、セサミオイルもありますよ。 内臓を炒め、

内臓を炒め、

野菜投入。

もっと細かく刻め、って?

いいんです。後でつぶすんですから。(←投げやり)

グレービーを煮込んでローストを待つまでの間、

すっかり一仕事終えた気分でお茶にします。

エリス中尉、紅茶党です。

ミルクも砂糖もダメなので、紅茶に豆乳、マヌカハニー。

紅茶はマリアージュフレールの「フレンチブレックファースト」が最近のお気に入り。

さらに、この時間を利用して、日課でもあるピアノとチェロの練習。

一応音楽家の端くれであるエリス中尉ですが、チェロは全くの趣味。

息子がフルサイズのチェロに持ち替えた一年前から始めました。

今練習している曲。

いかにも「大人になってからこの曲がやりたくてチェロを始めた」

みたいなラインナップでしょ?

何しろ趣味ですから。

先生にも「わたし好きな曲しかやりませんから」と大威張りで宣言し、

レッスンの曲はすべて自分で選んでいるという傲慢生徒です。

と、全く関係のない話をしている間も、ターキーはオーブンで

香ばしい匂いをさせ始めました。

溶かしバターをかけるために少し動かしたところ、

非常に不安定だった焼きトレイが、中で回転の際にガタンとずれました。

写真を撮りながらの作業で、ミトンではなく鍋つかみで台を直していたら、 火傷しましたorz

火傷しましたorz

左手薬指の外側です。

しかし、それとは関係なくロースト完成。

途中で台を直すなどと言うアクシデントのため、おそらく、

焼き方としてはサイテーの段取りになったと思いますが、

見かけはともかくも美味しそうです。

ここでグレービーをすり潰す。

バーミックスは無いけど、ハンドミキサーがあったのを思い出しました。

てかこれ、今までジュースを混ぜるためにしか使ったことがなかったけど、

これが本来の使い方だったのか・・・。

固形バターを入れてグレービー完成。

セロリがいれられなかったのが残念ですが、実に美味です。

とりあえず食卓にサーブ。家族も大喜びです。

特に息子はターキーが大好物なので。

カーヴィングナイフもどきでTOが切り分けてくれました。

彩りにパセリが欲しいところです。

が、お味はまずまず。

途中のアクシデントさえなければもっとうまく焼けたと思います。

今後の教訓*

ちゃんと準備をしてから調理を始める。

今、25日の朝。ガラのスープがいい匂いをさせています。

これを、お昼のメインに我が家はクリスマスを過ごします。

それでは皆様、メリークリスマス!

あるきっかけで血液検査をしたら「コレステロール値が高い」という診断がでました。

検査したのは内科ではなかったのですが、

「悪玉コレステロール(LDL値)が高いので、診察を受けたほうがいいです」

と言われたのであらためて専門医の診察を受けました。

この、最初の診療科は、いわゆる「がん検診」で訪れたのですが、

エリス中尉の家族歴を(親族のがん罹患歴)聴いた途端その女性医師は

「それは心配なので詳しく調べたほうがいいです!」

と力強くおっしゃるので、わざわざこの忙しいのにMRIを受けました。

受けた方はご存知でしょうが、ドームにすっぽりと入っていくので、

「閉所恐怖症の人お断り」になっているあれです。

「たしか坂井三郎さんがこれの途中で亡くなったんだなあ」

などと思いながらも、前日の寝不足でうとうとしていたのですが、

眠りに誘われながら、そういえば坂井さんも

「ちょっと眠っていいか」

と最後に言ったのよねえ、などと思い出しておりました。

不吉だ。

しかも、その担当医師、結果がいつ出るかを告げたあと

「何もないことを祈ってます」

・・・・・・・。

医者に祈られても困るんですけど。

その一言で急激に不安になった(そんなものでしょ?先生)エリス中尉、家に帰り

さっそく家族に「わたしがんかもしれないキャンペーン」を張りました。

息子が公文に行くのを嫌ったり、自分で起きられないと

「ママがいなくなったらどうやって朝起きるつもり?」

「ママがいなくなっても公文ちゃんと行ってね」

TOが何かつれないことを言うと、

「そんなことを言わない方がいいよ」

「・・・・え?」

「わたしがいなくなった後で『ああ、あのときあんなことを言わなければよかった』って思うから」

「え~~、やめてよ怖いこと言うの」

ええ、すっかり楽しんでいましたともさ。

その間、人の体に触れれば、その調子や具合をぴたりと当てるカリスマセラピスト、

Mさんのセッションがあったので、これ幸いと「わたし、がんだと思います?」と聞いたら、

「違いますね。がんって、もっと何とも言えない手触りですから」

と言われて、すっかり安心していたせいもあります。

ちなみにこのMさん、今まで二人の進行がんをセラピー中に発見したそうです。

一人は末期で結局お亡くなりになったとのこと。

Mさんのご神託とわたし自身の根拠のない自信で、すっかり安心して結果を聴いたところ、

「がんではないが、コレステロール値が高い。心配である」という結果。

それで、このたびの内科受診となった次第です。

医師は検査値だけを見ながら「コレステロール下げる薬を一か月飲んでください」

そこでわたし

「コレステロールが高いと何が悪いのですか?」

と超初心者の質問をしてみました。

「心筋梗塞などの症状を起こしやすいということになります」

ならば仕方ない。

薬をもらって帰りましたが、案の定というかなんというか、よく飲むのを忘れるんだこれが。

2日飲んだら1日忘れる、といったペースで一か月がたち、先日再検査がありました。

それが冒頭の検査結果。

下がってますね。急激に下がってます。

いきなり正常値に急降下です。

喜ぶより、あんないい加減な飲み方で下がるっていうのもなんだか怖いなあ、

と思いつつ、まあ下がったということはいいことなのかしら、と先生に

「じゃもう薬飲まなくていいんですか」

「やめたら戻りますよ」

・・・・・・・えっ?

「あの、わたしそんなにコレステロールが高くなるようなもの食べてないんですが」

「太った方が痩せたらコレステロールは下がります。

脂質の多い食事をしていた方が気を付けても、下がります。

どちらの要素もないのにコレステロールが高いということは体質です」

あの、先生。体質なら別にこのままでもいいんじゃないでしょうか。

無理して薬で急激に下げて、しかも一生薬漬けって、

こっちの方がかなり体にヤヴァそうな気がするんですが。

家に帰ってやおらインターネットで調べたところ

「日本では正常値を少し超えたら病気扱いで薬を飲ませる。

そしてその基準はとても低い。

これは薬屋と医者の何々がどうたらこうたら」

たしかに、高いといわれてもアメリカの正常値には楽勝で収まっています。

おまけに、

「コレステロールが高めのほうが特に女性は長生きする」

なんて説もあるではないですか。

むしろ、薬の副作用のほうが問題になってるみたいですが。

ところで、いきなり話は変わりますが、以前から何度か折に触れては話してきた

TOの仕事関係の「見える人」、Hさんとしておきますが、

ちょうどわたしが「コレステロールが高い」と病院で宣告される少し前に

Hさんと仕事で会ったTO、いきなり彼から何の予告もなくウコンの粉を渡されました。

「奥様はお体だいじょうぶですか?」そう聞くので

「はあ、元気だと思いますが・・・・」

しかし、そのひとはウコンを渡しながら

「なにか肝臓がよろしくないような気がしましたので・・・・。

これは、母が愛用しているもので、一か月飲めばかなり変わるそうです」

「いや、がんかもしれないとは騒いでいましたが、

とくに肝臓が悪いというような話は聞いてないんですが」

といいながらも、相手が相手なのでありがたくいただいてきました。

それをTOが持って帰ってきた日、

わたしは鍼の先生に「肝機能が衰えていますよ」言われ、

コレステロール値がどうのと病院で言われたばかりでした。

「ちょっと・・・・肝臓悪いってなんでわかるのよ。怖いんですけど」

「相変わらず不思議だけどとにかく『なんか感じた』んだって」

なんか感じたくらいでウコン(非常に高価)くれますか?

もうそれって確信してるでしょ?肝臓悪いって。

今回、実はコレステロールの薬とともにこのウコンも飲んでいました。

医者は民間療法を嫌がりますから、医師にこのことを言いませんでしたが。

ウコンは肝臓の働きを助けるくらいには「効く」といいます。

もう医者に行くのやめてウコンだけ飲んでみようかな。

実はわたくし、身内が医者であったのに、というか医者であったからこそ

医者の言うことは百パーセント信じない方がいい、とくに薬に関しては、

と心のどこかでいつも思っているんですよね。

しかも、セラピストのMさんの「ハンドパワー」や、霊能者の直感、

どちらもまったく科学的根拠もないのに、結果として薬より信頼できるというのは・・

ってこれ、いったいどうしたもんでしょうか。

追記:富山への機内で読んだ本によると、

コレステロールが「悪い」ということにしたい製薬会社と医療界によって、

悪玉コレステロールは治療すべきという「天動説」が確立してしまった、とのこと。

地動説を唱える医者は焚書火あぶり?のような扱いだそうです。

さらにある医者は

「コレステロール低下剤で年間1万人が死亡(がんによる)の疑い?

コレステロール値は240~260が最も健康」

とまでデータを出して公表しています。

つまり患者の顔も見ずに薬を処方する医者は何も考えずに

製薬会社の効能をうのみにしているだけだ、という説です。

というわけで、わたしはどうするかという話ですが、わたしのような「体質」の人間は、

筋トレと若干の低炭水化物食をすればこれ以上悪くなりようがないということらしい、

と勝手に自分で判断することにしました。

これでもし心筋梗塞にでもなったら、そのときはご報告しますね。