アメリカのテレビショー、Naked and afraid、続きです。

なんとこれを制作しているときに知ったのですが、

アメリカでシリーズが始まって約1年、アメリカで人気が出たせいか、

日本でもディスカバリーチャンネルで放映が始まるそうです。

なんと、今月15日から。一週間後ですね。

「日本ではこんな番組はぜったい作れない!」

と断言したのですが、このインパクトの強さはやはり

「作れないからこそ見てみたい」

と日本の視聴者も望むほどなのです。

去年アメリカで開始したばかりの番組を見たときは

あまりの企画に思わず目が点になってしまったのですが、

いまやわたしも息子もこのシリーズが始まるとチャンネルをあわせ、

お互いに自分の作業をしながら時々画面に目を走らせて

「わー、これはいやだなあ」

「ああ、虫に・・・あんなにさされて」

「わたしどんなお金貰ってもこんなのに出るなんて信じられない」

「俺も絶対やだ」

「どんな人が出演引き受けるんだろうね」

などと好きなだけツッコミを入れながら楽しむお気に入り?です。

さて、彼らのサバイブする場所は様々です。

アフリカ、南アフリカ、国内と、それこそ人間を寄せ付けない

大自然は果てしなくどこにでもあるのですから。

今回はキリンがいるところを見ると多分アフリカ。

おさるかな?

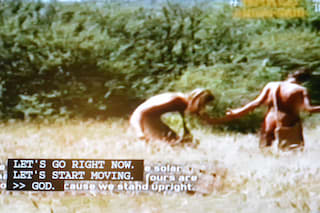

と思ったら女の人でした(笑)

これねー。

何言ってると思います?

男性がどうも仕事をしないんですよ。へたれちゃって。

で、女の人が一人で色々と食料を探したりしていて、

その不満をハンディカムにぶちまけているんです。

何編かこのシリーズを見て思ったのは、男というのは

存外打たれ弱いと言うか、脆いということ。

こういう状況におかれたとき、勿論女性にも想定外の状況に

精神的なダメージを受けてパニクる人もいないではないですが、

男性の場合、パニクりはしないものの、身体的な不快感(餓えや寒さ、陽射し)

に耐えるのが精一杯で、パートナーを助けるどころか落ち込んでしまい、

何もできなくなってしまう人が案外多いのです。

女性はその点、精神的な克服さえできれば環境に順応するのも、

割り切って、というかわたしがやらねば誰がやる!みたいになる

サバイバーが多いようです。

これはアメリカ人だからかもしれませんが。

夕焼け小焼けのあかとんぼ・・・・・

にしては赤すぎないかこのトンボは。

何やら邪悪ですらある赤とんぼです。

こういう鳥もとても食料になってくれそうにはありません。

というかこれ何?

華氏63°ってことは17.2℃。

案外アフリカって暑くないのね。

しかしこれでは昼はかなり暑く、夜は無茶苦茶寒くなりそう。

罠を仕掛けて、「ハングリーでグリーディな」獲物を

取ろうとしているようですが・・・。

シカの死体を見つけました。

やった!

と思ったものの、死体はすでに腐敗して、食べたらお腹壊しそう。

というか、腹痛でですめば奇跡というレベルです。

ここでこれに手を出さないのは、所詮しばらくしたらこのゲームは

確実に終わると知っているからです。

もしも、実際に無人島に流されたサバイバーであれば、ためらうことなく

この腐った肉に火を通してでも食べるに違いありません。

川岸に巨大なカメ発見。

今まで見た中では、一度、カメ捕獲に成功したカップルがいました。

カメは甲羅ごと火にかけられ、鍋要らずで便利です。

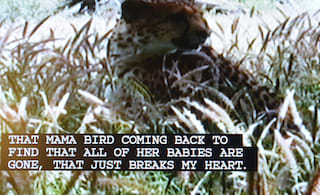

と、彼女は大きな鳥の巣を見つけました。

(とコメントに書いてあります)

Hello,と礼儀正しくそこにいたヒナにご挨拶したのち

食料になっていただくべく、テイクアウト。

女性に狩りをしてもらい、食料を手に入れた男は、

「我々の栄養になるための犠牲になってくれて

ほんとうにありがとうございました」

と、こちらも礼儀正しくお礼を。

自分の命もまた他の命に生かされているという、

自然界の摂理が、一層身に沁みますね(適当)

「お母さん鳥が帰ってきたとき、ヒナが皆

いなくなっていることを考えて、心が痛んだの」

女性に取ってきてもらった食べ物に舌鼓を打つ暢気な男。

勿論彼女の葛藤に思いを寄せるはずもなく。

えーと、これ・・・・・なんですか?

食べられるかどうかで言えば、とても無理そうな・・。

虫見っけー!

これは貴重なタンパク質ですよ。

長野の方ならよくご存知だと思いますが。

このパーティの女性は、実はベジタリアン。

こんなところに来てまで肉を拒否しとるわけです。

そもそも虫って肉なのか?とゲシュタルト崩壊しそうになりますが。

コメントがちょっと面白いと思ってしまった(笑)

「ベジタリアン」と韻を踏んで、「frexitarian」(融通の効く、に

タリアンをくっつけた造語)にならなきゃ、とあります。

「彼女はタンパク質を取るべきだと思う」

こんなところで娑婆のように健康の為とか主義主張とか

言ってる場合じゃないでしょ、ってことですねわかります。

散々逡巡の末・・・、

死んだ気になって、というか死んだら困るので、

虫を口に入れて食べる彼女。

とたんにコメントが

「やった!彼女が食べたぞ!」

でも、一口食べたらもうおしま~~い~~♪

(人食い土人のサムサムのメロディで)

新たな食べ物を探しにいくことになりました。

このパーティの男性は非常にアクティブで、先ほどの男性ほど

モラトリアム化したりしません。

男性も女性も、葉っぱや見つけたもので腰を覆っています。

着るものも、現地で調達するなら何をどうしようと自由。

最後まで全くおかまいなしの人もいますが、

大抵は時間もあることだし、色々工夫して身につけるものを作成します。

アウチ。(トカゲ的に)

やったわー。

やっぱり男はこうでなきゃね。みたいな?

彼が持ってきた一つのガジェットはナイフだったんですね。

というわけでまたも抱き合う二人。

焼き上がりはウェルダンで。

喜んでるってことは、彼女はフレキシタリアンに転向済み?

この表情、マジで美味しそうに食べてます。

空腹に勝る香辛料なしとはよくぞいったものだ。

この二人はアリをつまんで食べています。(たぶん)

食べ物の獲得がうまく行ったパーティは、

雰囲気も最後まで悪くないまま終わります。

時間つぶしの昼寝も心なしか気持ち良さそう。

男性がへたれてしまったパーティの例。

海岸沿いの熱帯地帯に放り出されたこの二人、男性の方が

強烈な陽射しで全身を灼かれ、火傷状態になってしまいました。

動くこともできなくなり、女性が食べ物を探しにいっている間

深く穴を掘って少しでも体温を下げようと必死の努力。

なのに、女性は彼にわずかな侮蔑の眼差しを・・・(T_T)

海兵隊出身と聞いていたのに話が違うわ、と女性は思ったのかもしれません。

この女性の娑婆でのお姿。

やはり普段は山岳トレーナーとか、ヨガの先生とか、

フィジカルな関係の仕事に就いている人が多いようです。

陽焼けで戦線脱落した男性は、復帰した後もなぜか妙なこだわりを見せ、

パートナーとの関係もぎこちないものになってしまいました。

女性は葉っぱで見事な帽子を編み上げ、自分のだけでなく

男性にも作って上げたり、努力するのですが。

さて、夜になったとき、彼らはどうやって過ごすのか。

このパーティは、大きな葉っぱを布団のように掛け、

みの虫になって就寝。

大抵は猛獣よけに火を焚いてその近くで休みます。

砂が熱すぎて歩けないので枯れ葉でサンダルを作ってみました。

彼(アダムというらしい)はかなり足を保護することに

こだわっていたようですね。

女性の方はサンダルが役に立たなかったようです。

こんな酷い怪我をしてしまいました。

これは痛そうだー。

それにこれ。

わたしが息子との意見で真っ先に一致したのは、

「何がいやといって、裸で虫に刺されまくりなのが一番いや」

トライポフォビアで太宰治の「皮膚と心」には膝打ちまくりだった

わたしとしては、こんな映像を見ただけでもう駄目。

これを見た息子とわたしの会話。

「出演料、いくらだったら出る?」

「1千万でもいやだな」

「1億なら?」

「・・・そんな番組ないから」

いったい皆どういう条件で出演を承諾しているんでしょうね。

こちらの男性は娑婆ではこのような方。

なんか同一人物には見えませんね。

番組では勿論サバイバーが日頃一般社会で何をしているか、

その人となりも紹介されます。

動物の糞を半分にして中を点検し、

「毛が入っているがこれは補食した動物のものだな」

なんて言っています。

文明社会の人間と言っても、ある一線を越えたら、

こんなことくらい平気でやってしまえるものです。

21。

これはこのサバイバーたちにとって長い長いサバイバル生活が

終わりを告げる日を意味する素晴らしい数字です。

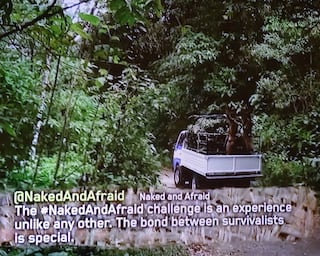

21日目に、かれらは地図の「脱出ポイント」を目指して移動します。

「ここでポイントにいけなかったらどうなるんだろ」

なぜか今までそのような事故は起こっていません。

しかし、もしかしたら色々問題がありすぎて放映できなかった、

というパーティもいくつかあったのではないかとわたしは踏んでいます。

もう寒さ暑さに耐えたり、空腹をしのぐ為のゲテモノ食いもしません。

彼らはただひたすら、文明への帰路を急ぎます。

こんなところにも舗装していないとはいえ車道のようなものが・・。

もしかしたら案外人が行き来する道路かもしれない、

と思うのはわたしだけ?

ヘリコプターの音が聞こえるやいなや、それはただ喜びだった(直訳)。

こちらの二人(ベジタリアン彼女のパーティ)は、

やはり幹線道路?でトラックのお迎え。

”この挑戦はありえないくらい普通でない体験だ。

サバイバーたちの結びつきは特別なものだね。”

てなことをおっしゃる視聴者もおられますが、ところがどっこい、

こういうパターンもあるわけで。

これは予告編の映像で、わたしは結局見なかったのですが、

どうも相手と相性が悪すぎてそれが最大のストレス、

というサバイバーもいたようです。

例によって、相手の気に入らないところをカメラに向かって訴える人。

ここまで酷くなくても、うまく行っているように見えるパーティで、

こんな風にカメラに相手への不満をぶちまける人は多いのです。

アメリカ人というのはこれが全米放映される(日本でもね)

ことや、当然相手もこれを観るであろうことは

あまり考えないんでしょうかね。

こういうのを見ても、日本人には決して作れない番組だと思います。

ヘアバンドとベジタリアンであるせいで、

彼女は「ヒッピー」とあだ名をつけられてしまいました。

このパーティは最初から最後までうまく行った方で、

問題があるとすれば彼女が菜食にこだわったことだけだったので、

この視聴者は彼らを「グレイト」だったと評価しています。

ついでに「ワールドピース」(笑)

ネイションワイドで身体を放映されるので、

特に女性はスタイル自慢の人が多いようです。

中でもこの女性はトップレベルでスタイルよし。

普段マシュマロ系とかに甘んじている人はそもそも

こんなものに出てきませんので、それも必然ですが、

一度だけ、えらくお腹の大きな女性が出演していたのを

見たことがあります。

全裸の場合、局所にはぼかしが入るのですが、彼女の場合

「ついでなら、このおなかにもボカシをかけて上げた方が」

と余計な感想を持ってしまいました。

彼らが最も幸運だったことは、なんといっても

サバイバル中に天然のバナナを見つけたことでしょう。

迎えの車に山ほど積まれた青いバナナはお土産にするつもりでしょうか。

このように万事がうまく行くばかりではありません。

何回に一度はどちらかが倒れてしまい、現地に医者が駆けつけて、

ドクターストップとなり、そのまま連れて帰るということも起こります。

女性が倒れたときより、男性がいなくなって女性が

たった一人で残される場合、そのあとのサバイバルは悲壮なものになります。

バナナ、売るほど取ってるし(笑)

「ニカラグア直送のバナナですよ~」

てか?

番組の最後に、どういう基準なのかそれまでの彼らが

どれくらい経験値を上げたかが数値で表されます。

この二人の場合、男性が6.7から7.1に、女性は8.3にグレードアップ。

きっとベジタリアンがフレキシビリタンになったからですね。

というわけで、はからずも宣伝みたいになってしまいましたが

(本当に偶然です)日本では「ネイキッド」というタイトルで

放映されるようですので、興味を持たれた方はどうぞ。

実際に見て、わたしがこのエントリで、彼らの情報について

わりと適当に言っていることがわかっても、全力でスルーして下さい(笑)

"NAKED AND AFRAID" ホームページ