スミソニアン航空博物館の「第二次世界大戦の航空シリーズ」、

前回メッサーシュミットの紹介までを行いましたが、今日はその

メッサーシュミットBf109が搭載していた、

ダイムラー-ベンツのエンジンを搭載していた航空機の紹介からです。

■ DBエンジンを搭載した三機の戦闘機

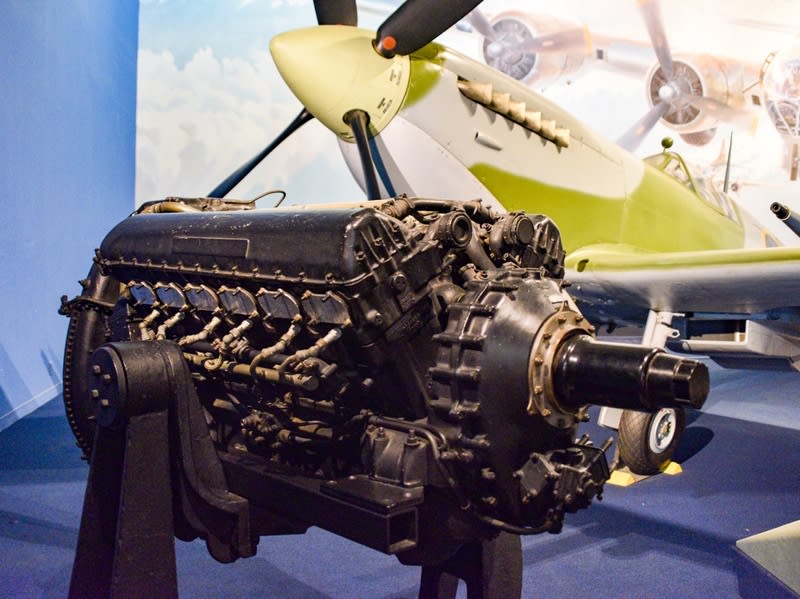

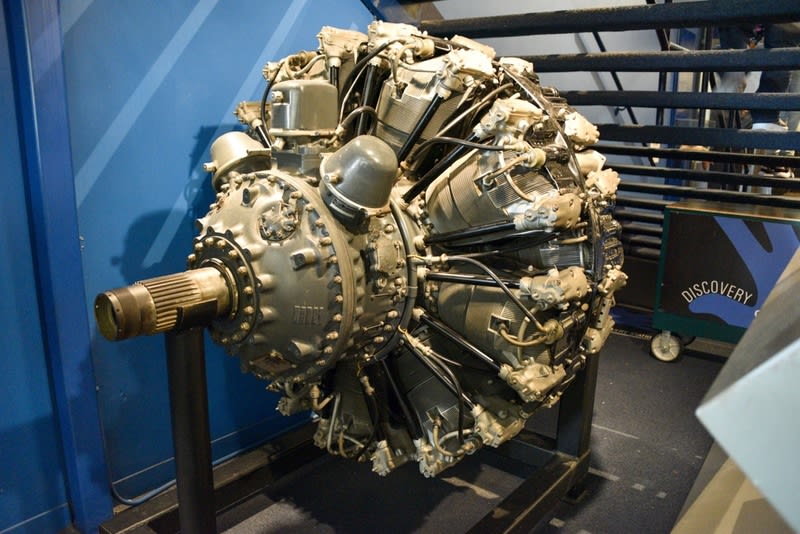

まずこれがそのエンジン。

Daimler-Benz BD 605

型;倒立V型(Inverted Vee)液冷式、インラインギアドライブ

シリンダー;12気筒

排気量;35.7 L

最大馬力;2,000 hp

重量;745kg

製造; ダイムラー-ベンツAG、シュトゥットガルト-ウンターテュルクハイム

ドイツ 1943

1937年に最初に開発されたDB600を改良したもので、おもに

メッサーシュミットBF109、110に搭載されていました。

さすがはドイツというのか、1939年にこのDB 605ARJを搭載した

メッサーシュミット209 Viは、時速755キロの最速世界記録を樹立し、

その記録は1969年までプロペラ駆動機によって破られることはありませんでした。

シリンダーを取り替えることによってパイロットの視認性が向上し、

重心が中心に、低くなったことでメンテナンスのためのアクセスが便利になった上、

Bf109は銃がエンジンバンクの間に取り付けられ、プロペラハブを介して発射されるように。

Bf 109Eに搭載されたDB601Aタイプはキャブレターの代わりに燃料噴射式を採用し、

負のG下でもエンジンが切断されなくなったため、戦闘で大変有利になりました。

それではこのダイムラー-ベンツエンジンを搭載した航空機を紹介します。

前回も取り上げた

メッサーシュミットBf110

は、もともと長距離護衛戦闘機として設計されており、

高速でしたが、ポーランドとフランスで成功したにもかかわらず、

シングルエンジンのスピットファイアやハリケーンと張り合うためには

決定的に機動性に欠けていました。

多数の単発護衛戦闘機が登場するようになってくると、Bf110は

バトル・オブ・ブリテンでの失敗とアメリカの爆撃機を防御しきれなかったため、

RAFのダッフィーことデフィアントと同じく、夜間戦闘機にジョブチェンジします。

ダッフィーとちょっと違っていたのは、Bf110は夜間戦闘機としては優秀だったこと。

(そりゃまあダッフィーと違って少なくとも前方を攻撃できましたから)

安定性とレーダーその他の装備を搭載するキャパシティゆえに、その分野の主力となりました。

人生万事塞翁が馬ってやつですか。

🇯🇵川崎 キ61 三式戦闘機「飛燕」コードネーム「Tony」

同盟国つながりで飛燕にはダイムラー-ベンツDBの量産型が搭載され、

それで「飛燕」は日本で唯一の液冷式エンジン搭載戦闘機となりました。

量産型の国産カワサキHa40は、DB601Aの軽量バージョンです。

それまでの日本戦闘機と異なり、搭乗員と自封式燃料タンクに装甲防護があったのですが、

この防御設備重量のため機動性が低下し、敵機からは食われやすくなってしまったという・・。

二律背反の命題そのものの戦闘機、それが「飛燕」でした。

しかもドイツ製エンジンの量産型として国内生産したハ40は、

絶え間なく問題が発生しずいぶん悩まされる結果になったのですが、

スミソニアンでは

「連合国軍の戦闘機に対してはうまく機能した」

と穏便に評価しています。

前線における連合国軍パイロットの評価も、アメリカ軍のそれも

なかなか辛辣なものだったようですが、フィリピンで広く使用されたこと、

それと本土防衛で特攻作戦を試みB-29の搭乗員を震え上がらせたことが

この評価につながったのかもしれません。

連合国コードネームの「トニー」というのは「アントニー」、つまり

イタリア系移民の愛称で、これは最初に遭遇したアメリカ軍が、

イタリア空軍のマッキMC. 202のコピーと勘違いしたために、

適当にイタリア系の名前をつけたためということです。

「飛燕」という名前は表向きというか新聞記事がきっかけでできた名称で、

現場の人たちは「ロクイチ」とか「和製メッサー」とか、

あまりかっこよくない名前で呼んでいたようです。

和製メッサーといわれても、ドイツ製エンジンのコピーを積んでいただけで、

その他デザインはほとんど日本人の手で行われていたのですが。

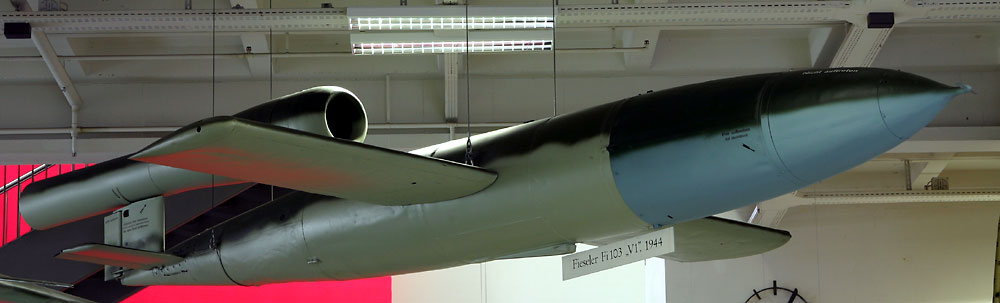

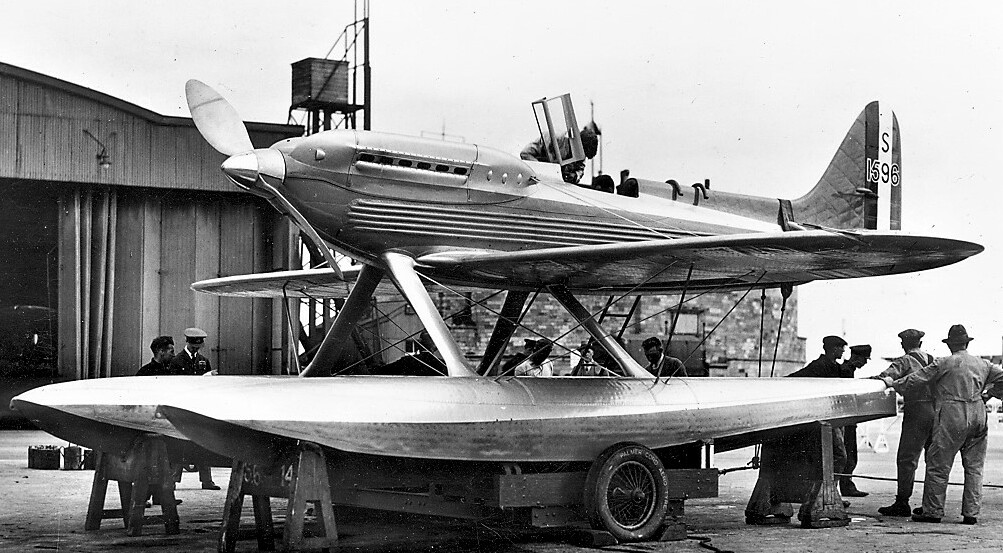

🇯🇵愛知 M6A1「晴嵐」CLEAR SKY STORM

ダイムラー-ベンツのエンジンを搭載したもう一つの軍用機が、

あの「晴嵐」だったことに驚かされたわたしです。

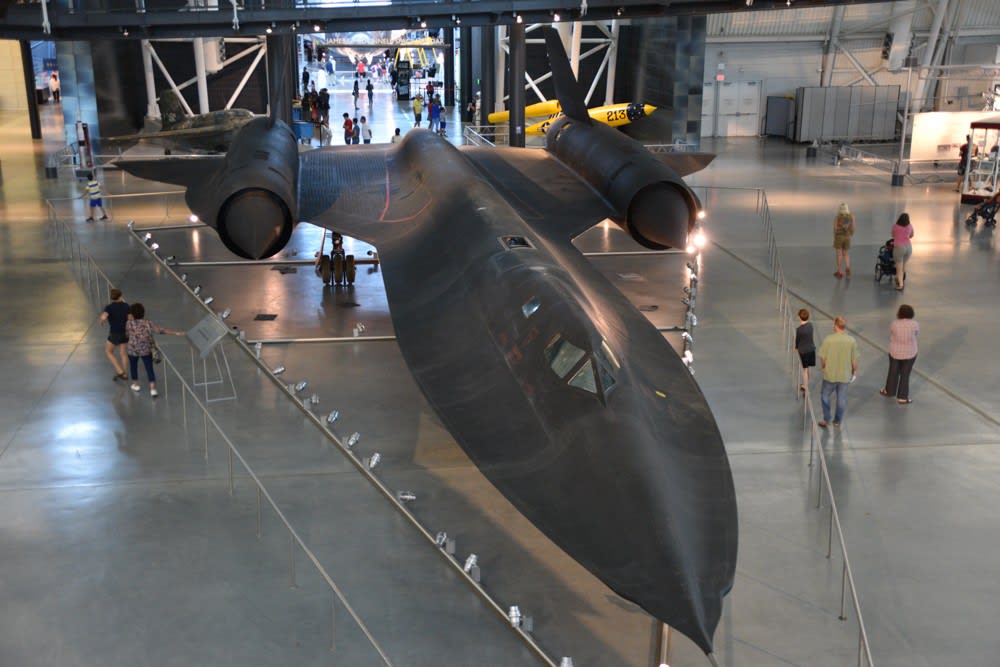

「晴嵐」はスミソニアン博物館の別館、ウドヴァー・ヘイジー以下略博物館にあり、

当ブログではもう紹介済みですが、せっかくなので写真をもう一度掲載します。

右側の完全な形の紫電改と比べていただければ、機体の大きさがおわかりでしょう。

ここでの紹介を翻訳しておきます。

「晴嵐」は日本海軍の潜水艦に搭載された攻撃機でした。

潜水艦はパナマ運河の攻撃を計画していましたが、実行までに戦争は終了しました。

巨大な長距離先行潜水艦の甲板には、3機の飛行機を格納できる

水密式の遠投型格納庫が取り付けられていました。

「晴嵐」は、これらの格納庫に収納できるように、複雑な、

翼と尾翼の折り畳み機構、そして取り外し可能なフロートを備えていました。

潜水艦の乗員は飛行の準備7分未満で完了させることができたと言います。

戦争が終わったとき、6機の「晴嵐」を積んだ潜水艦隊が、

ウルシー環礁にあったアメリカ海軍基地を攻撃することになっていたということです。

とまあ、こういう大変衝撃的な説明が添えられているわけですが、なぜか

その「晴嵐」がDBエンジンを積んでいたことについては全く言及されていません。

「晴嵐」が実際積んでいたのはアツタエンジンといって、DB600とD601エンジンを

愛知飛行機がライセンス生産した液冷エンジンだったからです。

アツタ型エンジンは向上型も含め11、21、32と3タイプ生産され、

「晴嵐」のほかには艦上爆撃機「彗星」にも搭載されたということです。

「晴嵐」のあるウドヴァー・ヘイジー・センターにはアツタ31も展示されています。

■ 炎の下の要塞

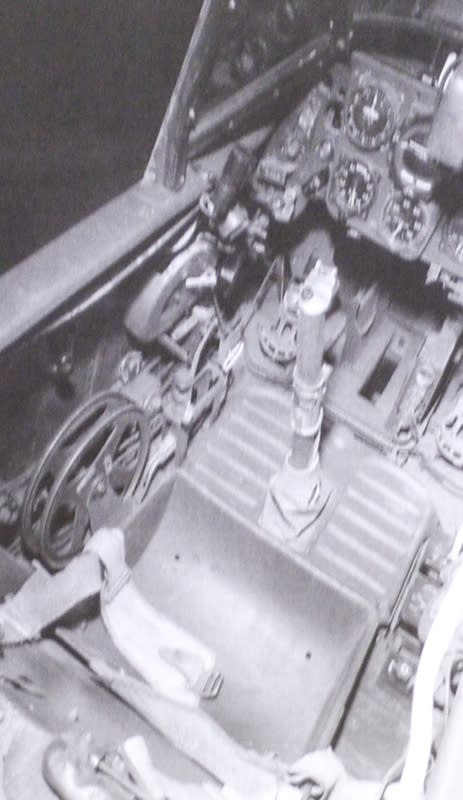

ところで、このスピットファイアの後ろとか、

ムスタングの後ろとか、

マッキなんとかの(おい)後ろに見える壁画を繋げてみてください。

(一枚の壁画として写真を撮るのを忘れたのですみません)

この壁画は、キース・フェリスという人が描いたもので、

ドイツ上空で対空砲とドイツ戦闘機による攻撃を受けている、

第8空軍のB17Gフライングフォートレスを表しています。

このようなシーンは、第二次世界大戦中、ヨーロッパで日中細密爆撃を行った

B-17 の数だけ、つまり何千回となくどこかの戦地で発生したものです。

スピットファイアの後ろに見えているB-17は、

第8空軍第303爆撃航空群第359飛行隊の「オールド・サンダーバード」

で、壁画に描かれたその姿は、1944年8月15日のその瞬間、

ドイツのヴィースバーデン上空で今まさにターゲットに近づいたオールドサンダーバードと

その他のB-17 の姿を、史実に忠実に再現したものとなります。

B-17「オールド・サンダーバード」の機長ヒラリー中尉と搭乗員たち。

つまりこの壁画に描かれたB-17に乗っていたメンバーです。

映画「メンフィス・ベル」のメンバーのように、皆若いですね。

前にも当ブログではこの時の連合軍の日中細密攻撃について取り上げていますが、

もう一度スミソニアンの記述を元に説明しておきます。

アメリカ軍の精密日中爆撃の概念には、重装備の高高度爆撃機が必須でした。

この役割のために設計され、1935年7月に最初に飛行を行ったB-17は、

何度もアップグレードされていきました。

第二次世界大戦の開始までに、B-17DSはハワイとフィリピンに配備されていましたが、

多くは日本の攻撃によって破壊されてしまっています。

1941年12月10日、フライングフォートレスは敵の艦船を爆撃し、

開戦後戦闘行動をとった最初のアメリカ軍の飛行機になりました。

B-17ESとFsは、ヨーロッパとアフリカで広く使用されていました。

1943年の終わりまでに、ヨーロッパのほとんどのユニットは、

重装備のB-17Gを配備していました。

B-17は通常13.50口径の機関銃を搭載しており、そのうち2門は

ドイツの正面攻撃を阻止するために設置された新しいチン・ターレット

(ノーズの下方に装備された砲塔のこと)に装備されていました。

チン・ターレット

チン・ターレット

4基のターボエンジン、ライトR-1820により、

最高高度は10,670メートルを超え、射的は3,220キロメートル、

爆弾の最大積載量は2,720キログラムにまで達しました。

■ 第二次世界大戦の航空爆弾

この写真でもチン・ターレットがわかりやすく見られます。

1944年4月、RAFのグリムズビー基地に置かれている

不時着したB-17G「バーティ・リー(Bertie Lee)」の姿です。

機長であった第8空軍第305爆撃航空群のエドワード・マイケル大尉は

多大な被害を受けた期待を無事に帰還させたことで名誉メダルを受賞しました。

ここで改めて爆撃の目的とは何かを考えてみると、

それは敵の地上設備・人命・物資を破壊することに尽きます。

戦争中、何百万トンもの爆弾が枢軸国と連合国問わず投下され、

互いの国に悲惨な結果をもたらすことになりました。

■ 爆弾のいろいろ

ここで爆弾というものについて、いちから説明が始まりました。

爆弾はその目的と、使用したフィラー(内容物)の種類によって分類されます。

第二次世界大戦で使用された主なタイプは次の通り。

汎用爆弾(General Purpose bombs)

爆風、真空圧、対地衝撃(earth shock)によって破壊。

当時アメリカ軍で最も効果的な万能爆弾とされていたのが113kgのAN-M57爆弾です。

薄肉爆弾(Light case bombs)

総重量の80%が爆発するライトケース充填タイプです。

1,800kgの爆弾の投下によって街区より広いエリアを破壊することが可能です。

徹甲弾(Armor-piercing bombs)

重装甲された軍艦や石・鉄筋コンクリートの構造物に対して使用されました。

そのため、非常に重量のある弾殻と鋭い「ノーズ」を持っており、

爆発物は全体の重量の5〜15パーセントを占めていました。

深度爆弾(Depth bombs)

駆逐艦対潜水艦の戦闘を描いた映画には欠かせないデプスチャージ。

水中で爆発し、その圧力によって海底に潜む潜水艦のみならず、

水上艦を押しつぶすこともできました。

榴弾(破砕爆弾・Fragmentation bombs)

地上の人員、物資、航空機への攻撃に使用されました。

内部の火薬が炸裂することで弾殻が破砕され、

その破片が広範囲に飛び散り、目標に突き刺さって打撃を与えます。

化学爆弾(Chemical bombs)

刺激性または有毒なガスを生成したり、弾幕を張ったりする爆弾です。

焼夷弾(Incendiary bombs)

本土空襲で日本が散々苦しめられた焼夷弾。

内部にはテルミット、ゼリー状のガソリン、あるいは

テルミットとマグネシウムの合成薬が充填されていました。

サイズは小さいものは1kg、大きなものは225kgまで。

小さな焼夷弾は塊にして投下され、衝突の前にケースが開き、

個々の爆弾が散乱して降り注ぐというものです。

不活性・演習用爆弾(Inert or pfractice bombs)

練習用にはわずかな火薬しか仕込まれません。

ヒューズ(導火線)

爆弾の種類ではありませんが、ヒューズは爆弾を発射する装置です。

的確なタイミングで爆発物の「トレイン」をスタートさせ、爆発を起こします。

続く。

超イケメン

超イケメン

嶋崎少将(最終)

嶋崎少将(最終)

いかにもハイネマン的な風貌

いかにもハイネマン的な風貌

ど〜〜〜ん

ど〜〜〜ん

ルーデンドルフ

ルーデンドルフ

プラッツ

プラッツ フォッカー

フォッカー

マックス・インメルマン

マックス・インメルマン

エースの葬式

エースの葬式

Fonck

Fonck Nungesser

Nungesser Lufbery

Lufbery

Lt.Brooks

Lt.Brooks

筋全く関係なしの過剰サービス画像

筋全く関係なしの過剰サービス画像

腕組みするスカンク

腕組みするスカンク