「リトルロック」艦内の展示で、海軍御用達でもあった潜水スーツ、

Mk.5の存在とともに、アフリカ系の最初海軍潜水士の一人であり、

また、アフリカ系初のマスターダイバー資格保持者でもあった、

カール・マキシー・ブラシア上級曹長

MACPO Carl Maxie Brashear

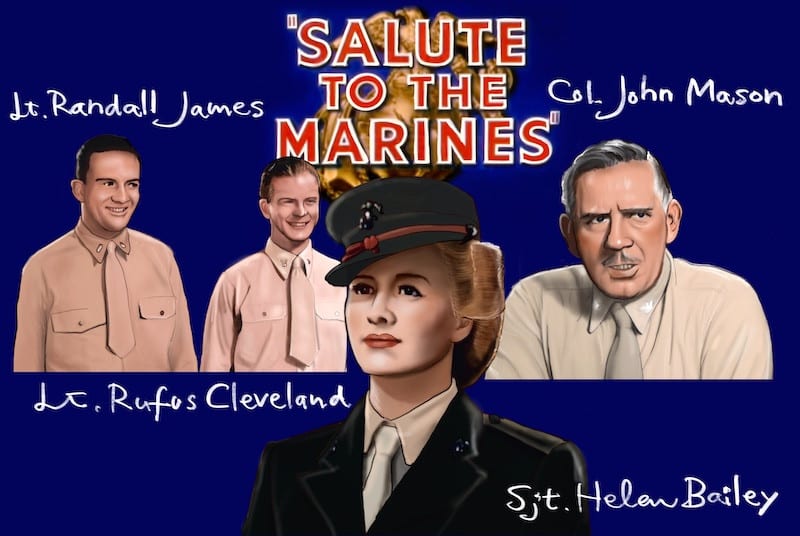

を主人公として描いた映画、「Men of Honor」

邦題「ザ・ダイバー」のことを知り、取り上げることにしました。

ブラッシャー本人を演じるのがキューバ・グッディングJr.、

彼の上官として最初はその前に立ちはだかる潜水士にロバート・デ・ニーロ、

となれば、もうこれは当たりの予感しかありませんでしたが、

実際、文句なしによくできた映画だと思いました。

ブログのために観た映画としては、今までで最も楽しめたかもしれません。

また、アフリカ系初のマスターダイバー資格保持者でもあった、

カール・マキシー・ブラシア上級曹長

MACPO Carl Maxie Brashear

を主人公として描いた映画、「Men of Honor」

邦題「ザ・ダイバー」のことを知り、取り上げることにしました。

ブラッシャー本人を演じるのがキューバ・グッディングJr.、

彼の上官として最初はその前に立ちはだかる潜水士にロバート・デ・ニーロ、

となれば、もうこれは当たりの予感しかありませんでしたが、

実際、文句なしによくできた映画だと思いました。

ブログのために観た映画としては、今までで最も楽しめたかもしれません。

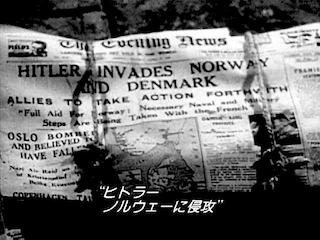

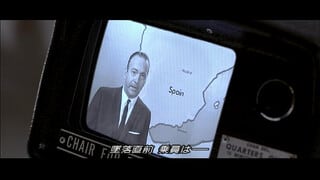

1966年。

ニュースでは、地中海に衝突により墜落したB-52戦略爆撃機が、

海中に落下させた水素爆弾を海軍が回収することを告げていました。

この事故は、パロマレス米軍機墜落事故といい、

実際には4個の落下爆弾のうち2個は通常爆発(核爆発ではない)し、

2個が陸と海に一つづつ無事に?落下したのですが、

捜索の結果事故80日後に発見された爆弾が海軍によって回収されました。

ニュースでは、地中海に衝突により墜落したB-52戦略爆撃機が、

海中に落下させた水素爆弾を海軍が回収することを告げていました。

この事故は、パロマレス米軍機墜落事故といい、

実際には4個の落下爆弾のうち2個は通常爆発(核爆発ではない)し、

2個が陸と海に一つづつ無事に?落下したのですが、

捜索の結果事故80日後に発見された爆弾が海軍によって回収されました。

作業中のサルベージ艦USS「ホイスト」甲板にアフリカ系の軍人がいます。

さて、ここはどこでしょうか。

さて、ここはどこでしょうか。

各座席の前に一つづつアナログのミニテレビが取り付けられた、

なんとも贅沢な?この待合室に3人の海軍軍人がいました。

両脇をセーラー服の水兵に挟まれたこの男、ビリー・サンデー。

傷だらけでおまけに手錠をはめられています。

何かやらかして海軍裁判所に連れてこられたようです。

テレビ画面のアフリカ系軍人を見ると、男は、

"Ornery son of a bitch."

なんとも贅沢な?この待合室に3人の海軍軍人がいました。

両脇をセーラー服の水兵に挟まれたこの男、ビリー・サンデー。

傷だらけでおまけに手錠をはめられています。

何かやらかして海軍裁判所に連れてこられたようです。

テレビ画面のアフリカ系軍人を見ると、男は、

"Ornery son of a bitch."

(癇癪持ちのクソ野郎が)

と毒づき、それを聞き咎めた水兵が、

「曹長(Chief)様は黒人好きらしいぞ」

と言ったとたん、いきなりキレて手錠で二人を殴り、

「チーフじゃない、マスターチーフと呼ばないと手首折るぞ」

「あんた降格されたじゃないか」

(手首を捻りあげながら)「どうでもいいわ!」

「うう・・すんません・・・マスターチーフ」

と毒づき、それを聞き咎めた水兵が、

「曹長(Chief)様は黒人好きらしいぞ」

と言ったとたん、いきなりキレて手錠で二人を殴り、

「チーフじゃない、マスターチーフと呼ばないと手首折るぞ」

「あんた降格されたじゃないか」

(手首を捻りあげながら)「どうでもいいわ!」

「うう・・すんません・・・マスターチーフ」

「よし」

なんという乱暴者。

しかし、サンデー軍曹は、画面を凝視しながら、

「カール・・・・」

とその名をつぶやきます。

マスターチーフ・ペティ・オフィサー(MACP)は、

等級E-9の下士官、最先任(最上級)上等兵曹のことです。

なぜ彼は階級降格され、しかも裁判にかけられようとしているのでしょうか。

ここから遡ること23年、1943年の、ここはケンタッキー。

つなぎのジーンズと、靴を履いたままの格好で池に飛び込み、

水底に沈んだ車を潜って遊ぶ、14歳の黒人少年がいました。

なぜ着のみ着のままで泳ぐのかは謎ですが、とにかくこれが

のちの海軍ダイバー、カール・ブラシアの少年時代です。

なんという乱暴者。

しかし、サンデー軍曹は、画面を凝視しながら、

「カール・・・・」

とその名をつぶやきます。

マスターチーフ・ペティ・オフィサー(MACP)は、

等級E-9の下士官、最先任(最上級)上等兵曹のことです。

なぜ彼は階級降格され、しかも裁判にかけられようとしているのでしょうか。

ここから遡ること23年、1943年の、ここはケンタッキー。

つなぎのジーンズと、靴を履いたままの格好で池に飛び込み、

水底に沈んだ車を潜って遊ぶ、14歳の黒人少年がいました。

なぜ着のみ着のままで泳ぐのかは謎ですが、とにかくこれが

のちの海軍ダイバー、カール・ブラシアの少年時代です。

黒人の人権など全くなかったこの時代、彼の父もまた、

小作人として苦しい生活をしていました。

手伝うよ、という息子に、

「俺のようになるな」

という父親。

小作人として苦しい生活をしていました。

手伝うよ、という息子に、

「俺のようになるな」

という父親。

学校に通いながら父の手伝いをして成長したカールですが、

彼にはこの生活から抜け出すための一つの望みがありました。

海軍に入ることです。

カールも海軍入隊を果たし、故郷を離れる日が来ました。

休みになれば帰るというカールに、父は、

二度と戻ってくるな、そして戦えと声をかけます。

そして唯一の財産ともいうべきラジオを手渡しました。

当時入隊した黒人の配置は例外なく厨房か雑用係です。

カールの最初の任務もUSS「ホイスト」のコックでした。

南太平洋に展開していた「ホイスト」は、

ある日暑さしのぎに乗組員に遊泳許可を出していました。

戦争も終わったからこそできることですが、

ここにはサメはいないのかしら。

彼にはこの生活から抜け出すための一つの望みがありました。

海軍に入ることです。

カールも海軍入隊を果たし、故郷を離れる日が来ました。

休みになれば帰るというカールに、父は、

二度と戻ってくるな、そして戦えと声をかけます。

そして唯一の財産ともいうべきラジオを手渡しました。

当時入隊した黒人の配置は例外なく厨房か雑用係です。

カールの最初の任務もUSS「ホイスト」のコックでした。

南太平洋に展開していた「ホイスト」は、

ある日暑さしのぎに乗組員に遊泳許可を出していました。

戦争も終わったからこそできることですが、

ここにはサメはいないのかしら。

黒人兵も泳がせてもらえますが、週一度火曜のみとされていました。

白人兵たちがはしゃいでいるのを見ていたカール、やおらズボンを脱ぎ出し、

何人かの制止を振り切って甲板から海に飛び込みます。

それを見ていた「ハドソン」艦長プルマンと、副長のハンクス。

すぐに彼を止めるために人をやりますが、

カールは競泳に持ち込み、相手を負かしてしまいました。

白人兵たちがはしゃいでいるのを見ていたカール、やおらズボンを脱ぎ出し、

何人かの制止を振り切って甲板から海に飛び込みます。

それを見ていた「ハドソン」艦長プルマンと、副長のハンクス。

すぐに彼を止めるために人をやりますが、

カールは競泳に持ち込み、相手を負かしてしまいました。

黒人水兵や下士官はこっそり快哉を叫び、

白人下士官たちはその騒ぎを不快げに見ています。

その中に、ビリー・サンデー上級曹長がいました。

白人下士官たちはその騒ぎを不快げに見ています。

その中に、ビリー・サンデー上級曹長がいました。

その晩、ブリッグス(艦内牢屋)に入れられたブラシアのもとに

なんとプルマン艦長がやってくるではないですか。

そして、

「船から落ちた水兵を救助する仕事があるから、貴様、それになれ」

泳ぎが抜群に上手く、肝っ玉が座っている、と艦長は見込んだのです。

それは同時に上等兵への昇進を意味していました。

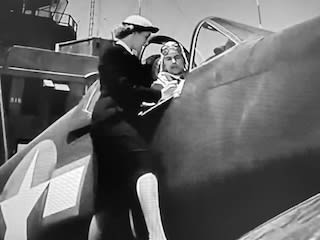

次の日、事故が起こります。

「ハドソン」に郵便物を運んできたヘリ(シコルスキーのHSS-1?)が、

甲板に荷下ろし中、海に墜落したのです。

「船から落ちた水兵を救助する仕事があるから、貴様、それになれ」

泳ぎが抜群に上手く、肝っ玉が座っている、と艦長は見込んだのです。

それは同時に上等兵への昇進を意味していました。

次の日、事故が起こります。

「ハドソン」に郵便物を運んできたヘリ(シコルスキーのHSS-1?)が、

甲板に荷下ろし中、海に墜落したのです。

海上で炎を噴くヘリ。

すぐさま艦長からダイバーに救難指令がかかりました。

すぐさま艦長からダイバーに救難指令がかかりました。

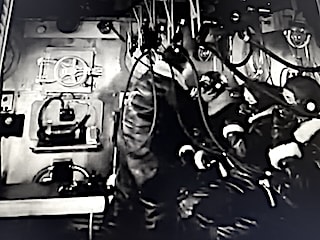

ダイバー投入後、引き揚げが始まりました。

はて、ヘリ墜落現場までどうやって往復したのかな。

ダイバー目線。

以前当ブログでご紹介したマーク5のヘルメットという設定ですが、

映画で使われたのは別のメーカーのそれらしく作ったものらしいです。

はて、ヘリ墜落現場までどうやって往復したのかな。

ダイバー目線。

以前当ブログでご紹介したマーク5のヘルメットという設定ですが、

映画で使われたのは別のメーカーのそれらしく作ったものらしいです。

パイロットを揚収したのはビリー・サンデー上級曹長でした。

軍医がパイロットの生死を確かめ首を横に振ると、

サンデーはあと数分早かったら助かったのに、と吠えます。

しかも、この日の「ハドソン」に、続いて事故が起こってしまいます。

副機長の救出のために別のダイバーを投入しようとしていたところ、

ワイヤが切れ、ダイバーがスーツを付けたまま海に転落したのです。

軍医がパイロットの生死を確かめ首を横に振ると、

サンデーはあと数分早かったら助かったのに、と吠えます。

しかも、この日の「ハドソン」に、続いて事故が起こってしまいます。

副機長の救出のために別のダイバーを投入しようとしていたところ、

ワイヤが切れ、ダイバーがスーツを付けたまま海に転落したのです。

そこで、減圧室に向かおうとしていたサンデーが戻ってきて、

今すぐ行けば、窒素が溜まる前に15分未満の間隔を空けて潜る

「バウンス・ダイブ」と同条件だから助けに行く、と服を脱ぎ出します。

ウェイトをつけて素潜りする気です。

バウンスダイブは250m以浅の水深で行われることが条件ですが、

正しく行ったところで潜水病は避けられないほど危険な方法です。

バウンスダイブは250m以浅の水深で行われることが条件ですが、

正しく行ったところで潜水病は避けられないほど危険な方法です。

しかもここは深すぎる、と言っていますね。

ハンクス副長が危険を理由にそれに反対しますが、

この、最後まで主人公二人の「敵」になる悪役キャラ、

こんな事態に「最後にサーをつけろ」などと言い放つくらいですから

おそらく優秀だが鼻持ちならないエリート意識まみれのパワハラ気質。

ちなみに「サー」と呼ばれたがる?のは士官だけで、

CPOクラスはこう呼ばれることを何よりも嫌います。

副長の阻止を振り切って海に飛び込むサンデーを、

驚きと称賛の眼差しで見つめるブラシア。

サンデーの働きにより、同僚潜水士の命は助かりましたが、

その代償はあまりにも大きなものでした。

彼は完治不能の空気塞栓症(動脈中に生じた気泡によって

ハンクス副長が危険を理由にそれに反対しますが、

この、最後まで主人公二人の「敵」になる悪役キャラ、

こんな事態に「最後にサーをつけろ」などと言い放つくらいですから

おそらく優秀だが鼻持ちならないエリート意識まみれのパワハラ気質。

ちなみに「サー」と呼ばれたがる?のは士官だけで、

CPOクラスはこう呼ばれることを何よりも嫌います。

副長の阻止を振り切って海に飛び込むサンデーを、

驚きと称賛の眼差しで見つめるブラシア。

サンデーの働きにより、同僚潜水士の命は助かりましたが、

その代償はあまりにも大きなものでした。

彼は完治不能の空気塞栓症(動脈中に生じた気泡によって

各器官への血液供給が妨げられる状態)つまり潜水病で、

もう二度と現場復帰はできないと医師から宣告されてしまいます。

病院内で荒れて大暴れするサンデー。

もう二度と現場復帰はできないと医師から宣告されてしまいます。

病院内で荒れて大暴れするサンデー。

なお被害者たち

この時働いた乱暴狼藉その他色々の罪で、

サンデー上級曹長は3ヶ月停職ならびに教官任務に戻す措置を受けました。

この時働いた乱暴狼藉その他色々の罪で、

サンデー上級曹長は3ヶ月停職ならびに教官任務に戻す措置を受けました。

当然だろ、みたいな顔をしてすましているハンクス副長。

イケメンの無駄遣い(デビッド・コンラッド)。

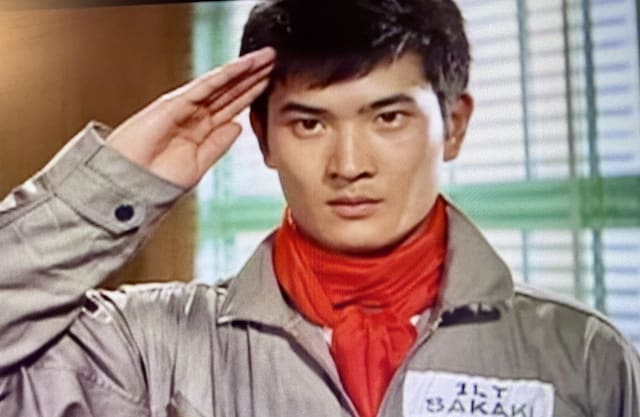

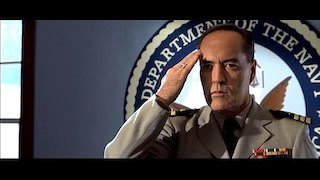

言い渡されたサンデーがここで敬礼するんだけど、

この敬礼・・どう見ても無茶苦茶陸軍式なんですがこれは。

デニーロが偉すぎて誰も注意できなかったか。

イケメンの無駄遣い(デビッド・コンラッド)。

言い渡されたサンデーがここで敬礼するんだけど、

この敬礼・・どう見ても無茶苦茶陸軍式なんですがこれは。

デニーロが偉すぎて誰も注意できなかったか。

そうそう、このプルマン艦長の敬礼、これがまっこと正しく海軍式。

しかし残念ながら、基本海軍(海兵隊)では無帽の敬礼はしません。

陸軍と空軍は無帽でも敬礼をするため、海軍軍人は、

彼らと一緒の時には無礼にならぬよう相手に合わせるそうです。

それからそもそも、ここ、MPもいるちゃんとした軍事法廷で、

艦長が裁判長みたいに判決言い渡しして槌まで打ってるんですが、

これって艦長じゃなくて法務官の仕事よね。

裁判を傍聴していたブラシアは、皆が退出後、いきなり艦長に、

ダイバーになりたいから推薦してくれと直球で頼みます。

「三日前にキッチンから掌帆員にしたばかりだぞ」

しかし残念ながら、基本海軍(海兵隊)では無帽の敬礼はしません。

陸軍と空軍は無帽でも敬礼をするため、海軍軍人は、

彼らと一緒の時には無礼にならぬよう相手に合わせるそうです。

それからそもそも、ここ、MPもいるちゃんとした軍事法廷で、

艦長が裁判長みたいに判決言い渡しして槌まで打ってるんですが、

これって艦長じゃなくて法務官の仕事よね。

裁判を傍聴していたブラシアは、皆が退出後、いきなり艦長に、

ダイバーになりたいから推薦してくれと直球で頼みます。

「三日前にキッチンから掌帆員にしたばかりだぞ」

「借りは返します。サー」

黒人は養成所に受け入れてもらえないだろう、無駄になると思うがな、

といいながらも、プルマン大佐はそれを引き受けます。

といいながらも、プルマン大佐はそれを引き受けます。

ケンタッキーの徴兵官もそうですが、入った後でどんな目に遭おうと、

入れる者にとって知ったこっちゃないからですねわかります。

入れる者にとって知ったこっちゃないからですねわかります。

嘆願書を書きまくってようやく潜水学校入学許可が出た時には、

すでに2年が経過していたってんだからびっくりだ。

そこで彼はニュージャージにやってきたのですが、ここからがもう大変。

サンデーMCPOが無視したせいで、門から中に入ることすらできません。

何時間か後通りがかって、田舎に帰れ!というサンデーに、

「私は海軍兵士です。

誇り高き海軍兵士は、ラバで畑を耕しません」

とさりげなく自分の出自を匂わせつつ断言するブラシア。

するとサンデーは、コーンパイプを持った自分の手をちらっと眺めます。

すでに2年が経過していたってんだからびっくりだ。

そこで彼はニュージャージにやってきたのですが、ここからがもう大変。

サンデーMCPOが無視したせいで、門から中に入ることすらできません。

何時間か後通りがかって、田舎に帰れ!というサンデーに、

「私は海軍兵士です。

誇り高き海軍兵士は、ラバで畑を耕しません」

とさりげなく自分の出自を匂わせつつ断言するブラシア。

するとサンデーは、コーンパイプを持った自分の手をちらっと眺めます。

そこにはブラシアの父の掌にあったのと同じ、鋤を握ったタコの跡が・・・。

その後、上級曹長は彼に入門許可をぶっきらぼうに言い渡しました。

その後、上級曹長は彼に入門許可をぶっきらぼうに言い渡しました。

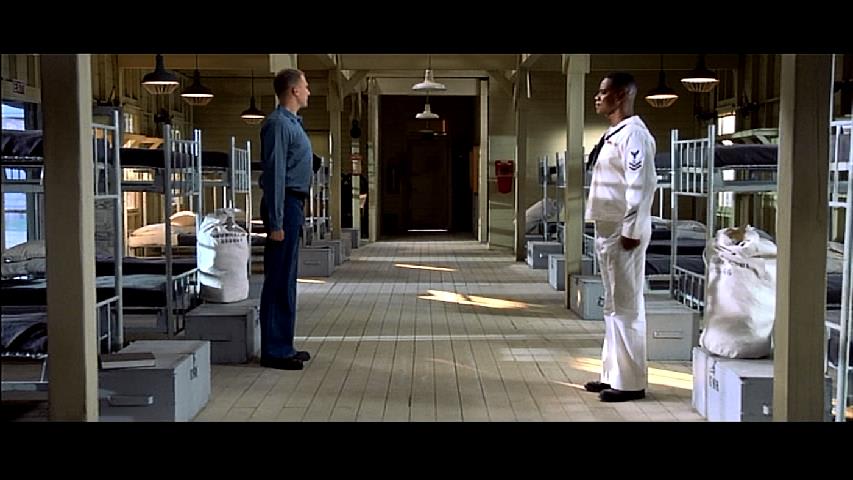

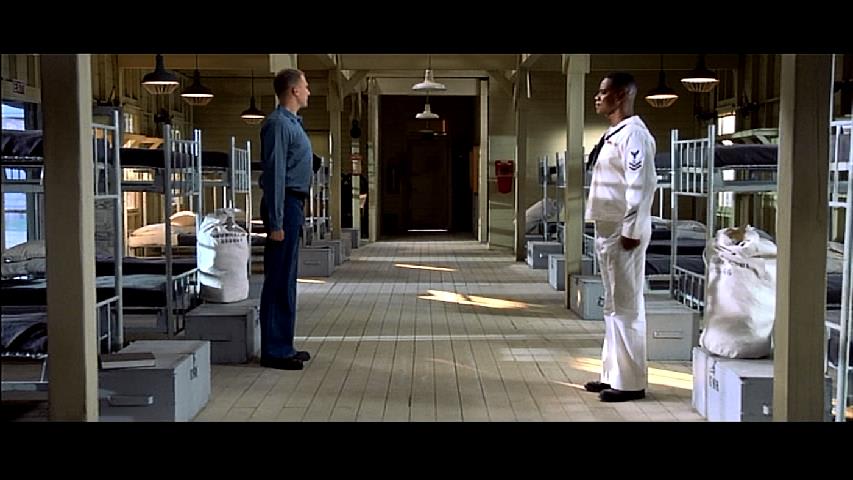

やっと門の中に入れたと思ったら、今度は先輩水兵たちから、

噛みタバコを真っ白いズボンに吐きかけられるという歓迎を受けます。

白人ばかりの潜水学校生はブラシアに敵意を顕にしてきました。

ブラシアの入舎をサンデー曹長が皆に通告すると、

白人ばかりの潜水学校生はブラシアに敵意を顕にしてきました。

ブラシアの入舎をサンデー曹長が皆に通告すると、

一人が嫌悪感を隠さず「黒人と一緒はごめんです」といい放ち、

最初に声をかけてくれた吃音症の青年、スノウヒル一人を残し、

全員がバラックをゾロゾロと出て行ってしまいました。

全員がバラックをゾロゾロと出て行ってしまいました。

マスターチーフは白人水兵のこの行動に対し何も注意しません。

このスノウヒル一人が、彼に対し「普通に」接してくれ、

しかも、宿舎を出ていく他の連中にも付き合いませんでした。

不思議に思ったブラシアが、

「君は行かないのか?」

しかも、宿舎を出ていく他の連中にも付き合いませんでした。

不思議に思ったブラシアが、

「君は行かないのか?」

と聞くと、

「いや。俺はウィスコンシンから来た」

「・・・?」

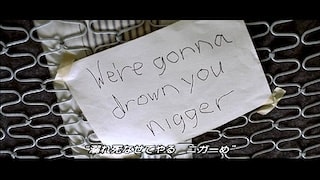

しかも、ブラシアのベッドの上部にはいきなりこんな紙が貼られていました。

「溺れさせてやるぞ ニガー」

この貼り紙の嫌がらせは、カール・ブラシアが実際に受けたものです。

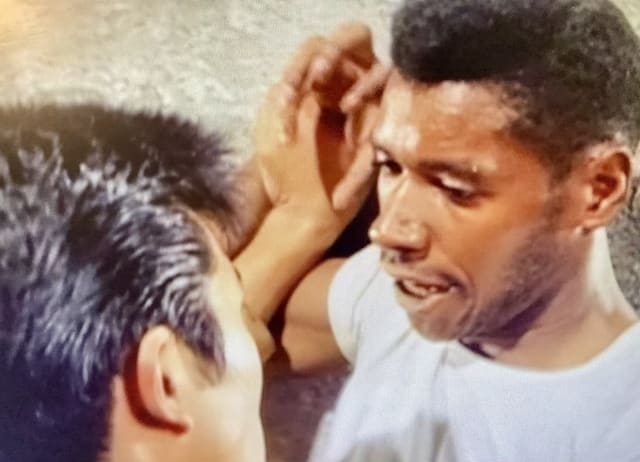

その夜、ブラシアはサンデーに叩き起こされ、リンチを受けます。

水責めにしながらサンデーは、ヘイトをぶつけ、ついでに

「貴様ら黒人が安い賃金でも平気で働くせいで、

俺の親父は農場を追い出されて酒浸りで死んだ!」

水責めにしながらサンデーは、ヘイトをぶつけ、ついでに

「貴様ら黒人が安い賃金でも平気で働くせいで、

俺の親父は農場を追い出されて酒浸りで死んだ!」

と個人的な恨みを吐き散らかすのでした。

これが彼が黒人を毛嫌いする理由の一つだったのです。

これが彼が黒人を毛嫌いする理由の一つだったのです。

しかしそんなことを言われてもだな。

ただ言えるのは、おそらく彼もまた、そんな暮らしから抜け出すために

海軍に入り、努力と才能でマスター・ダイバーにまで上り詰めたということ。

翌日、新兵は潜水訓練を見学することになりました。

ただ言えるのは、おそらく彼もまた、そんな暮らしから抜け出すために

海軍に入り、努力と才能でマスター・ダイバーにまで上り詰めたということ。

翌日、新兵は潜水訓練を見学することになりました。

胸当ての「マーク5」が強調されていますが、これは

この胸当ての部分だけが本物のマーク5が使われているからだそうです。

この胸当ての部分だけが本物のマーク5が使われているからだそうです。

「”彼”は神のしもべだが、俺は神だ」

海軍のチーフという人種が自分を神だと思っている、というジョークは

当ブログでご紹介したことがありますが、こいつマジで言ってます。

「彼」とは、実在の人物で、エバンジェリストのビリー・サンデーという、

彼と同名のメジャーリーガーでかつKKKから献金を受けていた聖職者のこと。

サンデーという名前は、多分この黒人ヘイトで名高い人物から取られました。

当ブログでご紹介したことがありますが、こいつマジで言ってます。

「彼」とは、実在の人物で、エバンジェリストのビリー・サンデーという、

彼と同名のメジャーリーガーでかつKKKから献金を受けていた聖職者のこと。

サンデーという名前は、多分この黒人ヘイトで名高い人物から取られました。

この字幕では「特務曹長」となっていますが、特務曹長は准士官のことで、

正確にはサンデーはマスターチーフ「最上級上等兵曹」です。

アメリカ軍の階級を日本語で表すのは文字的には可能ですが、

口語では「マスターチーフ」というしかないので、これは間違いです。

さて、その神たるマスターチーフがターゲットにしたのは、

黒人に同情して一人バラックに残った、可哀想なスノウヒルでした。

身上書を調べた上でここにやってきたらしく、スノウヒルが

ウィスコンシン大学の水泳部のキャプテンで州大会に優勝したことや、

大学2年生で彼女を妊娠させて結婚したことまで皆の前で暴露し、

その後、錘を抱かせていきなり海に突き落とすという暴挙に及びました。

そして、彼がウェイトなしで浮いてくると、

訓練の停止を(まだ訓練に入っていないのに)命じたのです。

ブラシアに同情したばっかりに、こんな目に・・・・(-人-)

正確にはサンデーはマスターチーフ「最上級上等兵曹」です。

アメリカ軍の階級を日本語で表すのは文字的には可能ですが、

口語では「マスターチーフ」というしかないので、これは間違いです。

さて、その神たるマスターチーフがターゲットにしたのは、

黒人に同情して一人バラックに残った、可哀想なスノウヒルでした。

身上書を調べた上でここにやってきたらしく、スノウヒルが

ウィスコンシン大学の水泳部のキャプテンで州大会に優勝したことや、

大学2年生で彼女を妊娠させて結婚したことまで皆の前で暴露し、

その後、錘を抱かせていきなり海に突き落とすという暴挙に及びました。

そして、彼がウェイトなしで浮いてくると、

訓練の停止を(まだ訓練に入っていないのに)命じたのです。

ブラシアに同情したばっかりに、こんな目に・・・・(-人-)

さて、ともかくその後、陸上での訓練が始まりました。

そちらは順調ですが、中学までしか学校に行っていないブラシア、

筆記試験がどうにも苦手です。

座学の教官はテストを返しながら、

そちらは順調ですが、中学までしか学校に行っていないブラシア、

筆記試験がどうにも苦手です。

座学の教官はテストを返しながら、

「次の試験に不合格だったら退学になるぞ」

しかし、彼は同時に小さな声で、外で勉強することを勧めてきました。

周りの全てが敵ではないとブラシアが知った2度目の出来事でした。

そこで彼は週末の休暇に図書館に行き、そこで誰かに

一般教養科目を教えてもらおうとしました。

もちろん図書館ではそんなことはやっていないのですが、

彼はそこで司書として働きながら医学部に通っている女性、

ジョーに目をつけて、泣き落とし始め、あの手この手で頼み込み、

なんとか個人教授してもらう約束を取り付けることができたのです。

しかし、彼は同時に小さな声で、外で勉強することを勧めてきました。

周りの全てが敵ではないとブラシアが知った2度目の出来事でした。

そこで彼は週末の休暇に図書館に行き、そこで誰かに

一般教養科目を教えてもらおうとしました。

もちろん図書館ではそんなことはやっていないのですが、

彼はそこで司書として働きながら医学部に通っている女性、

ジョーに目をつけて、泣き落とし始め、あの手この手で頼み込み、

なんとか個人教授してもらう約束を取り付けることができたのです。

何日間かの特訓で、次の試験は76点という及第点を取りました。

試験を返しながら口の端でだけ微笑む教官。(いい人)

思わず安堵のため息をつくブラシアでした。

そして始まった実地訓練。

二人組で海底に沈んだ練習船の穴を塞いで引き上げるというものですが、

ブラシアの前のルーク&アイザート(どちらもいじめっ子)組が作業中、

練習船が海底を15メートル滑り落ちるというアクシデントが起きます。

直ちに浮上が命じられましたが、アイザートのホースが絡まって動けません。

思わず安堵のため息をつくブラシアでした。

そして始まった実地訓練。

二人組で海底に沈んだ練習船の穴を塞いで引き上げるというものですが、

ブラシアの前のルーク&アイザート(どちらもいじめっ子)組が作業中、

練習船が海底を15メートル滑り落ちるというアクシデントが起きます。

直ちに浮上が命じられましたが、アイザートのホースが絡まって動けません。

救出に向かうため、マスターチーフは服を脱ぎだしますが、

ブラシアは潜水服をすでに着ている自分が行くと名乗り出ました。

アイザートを脱出させるためには、ホースを外して

ブラシアの持ってきたホースに付け替える作業を行いますが、

そのためには一旦送っている空気を止めなくてはなりません。

しかし作業中船が激しく動き出したため、恐怖に駆られたアイザートは、

「もうダイバーなんかやめるぅー!家に帰るぅー!」

とパニクり、怖くなったロークはバディを見捨てて逃げ出しました。

ブラシアはアイザートが意識を失う寸前に冷静にホースを繋ぐことに成功。

アイザートは息を取り戻し、ヘルメットの中でブラシアに微笑みました。

ブラシアは潜水服をすでに着ている自分が行くと名乗り出ました。

アイザートを脱出させるためには、ホースを外して

ブラシアの持ってきたホースに付け替える作業を行いますが、

そのためには一旦送っている空気を止めなくてはなりません。

しかし作業中船が激しく動き出したため、恐怖に駆られたアイザートは、

「もうダイバーなんかやめるぅー!家に帰るぅー!」

とパニクり、怖くなったロークはバディを見捨てて逃げ出しました。

ブラシアはアイザートが意識を失う寸前に冷静にホースを繋ぐことに成功。

アイザートは息を取り戻し、ヘルメットの中でブラシアに微笑みました。

こちら、バディの必死の制止を振り切って一人浮上してきたローク。

マスターチーフは無言のまま心底軽蔑した顔でロークを睨みつけます。

これがブラシアだったら、瞬時にクビだったでしょう。

これがブラシアだったら、瞬時にクビだったでしょう。

それどころか!

事故に際し、「命をかけてバディを救った」として、

事故に際し、「命をかけてバディを救った」として、

叙勲されたのはブラシアではなく、逃げたそのロークだったのです。

そして「ダイバーなんかもう嫌だ」と叫んでいたアイザートは

その言葉通り、ロークの叙勲式の真っ最中に基地を出て行きます。

ロークが表彰されているのをわずかに侮蔑を浮かべて見ていた彼ですが、

ブラシアと目が合うと、彼にだけわかるように目で挨拶をしました。

それはブラシアだけにわかるアイザートからの感謝と共感でした。

ブラシアと目が合うと、彼にだけわかるように目で挨拶をしました。

それはブラシアだけにわかるアイザートからの感謝と共感でした。

それにしても、こんな表彰誰も得しないよね。

解散しても誰も彼に声かけないし、本人も全然嬉しくなさそう。

ある日カールは実家にかけた電話で父の死を知らされました。

ある日カールは実家にかけた電話で父の死を知らされました。

波止場で泣き濡れる彼の前に現れたド派手な美女。

「グウェン・サンデーよ」

つまりあのビリー・サンデーの妻であると。

「それは残念です」(Sorry to hear that.)

それがいきなり彼女こんなことを言い出すじゃありませんか。

「彼はあなたを海軍から追い出すつもりよ。

このまま黙ってされるままになるつもり?

彼がその気ならあなたも何かするべきじゃない?」

本作でおそらく美女的彩りのために投入されたシャリーズ・セロン演じる

このサンデーの妻ですが、最後までその立ち位置がわかりません。

下士官の妻がなんだってこんな格好で夜ウロウロしてるのか。

潜水艦学校内での夫のパワハラの内容を知っているだけでなく、

会ったこともない黒人下士官の味方をするのか。

グウェンが夫のいる酒場にブラシアを伴って入っていくと、

ロークその他が色めき立ちますが、サンデー本人は余裕かましてきます。

「グウェン・サンデーよ」

つまりあのビリー・サンデーの妻であると。

「それは残念です」(Sorry to hear that.)

それがいきなり彼女こんなことを言い出すじゃありませんか。

「彼はあなたを海軍から追い出すつもりよ。

このまま黙ってされるままになるつもり?

彼がその気ならあなたも何かするべきじゃない?」

本作でおそらく美女的彩りのために投入されたシャリーズ・セロン演じる

このサンデーの妻ですが、最後までその立ち位置がわかりません。

下士官の妻がなんだってこんな格好で夜ウロウロしてるのか。

潜水艦学校内での夫のパワハラの内容を知っているだけでなく、

会ったこともない黒人下士官の味方をするのか。

グウェンが夫のいる酒場にブラシアを伴って入っていくと、

ロークその他が色めき立ちますが、サンデー本人は余裕かましてきます。

かましついでに、愛用のコーンパイプの由来を話し始めます。

またか、みたいな顔をするグゥエン(笑)

曰く、

またか、みたいな顔をするグゥエン(笑)

曰く、

これはマッカーサー元帥の愛用していたもので、

レイテ湾では彼の下で戦った(はて、海軍なのに?)。

特攻隊が突撃した護衛空母「セント・ロー」に乗っていた彼は

機関室から水没した艦内を5階分泳いで抜け出し助かった。

そしてその時にマッカーサーの声が、

「サンデー、このちくしょうめ、4分間息なんて止められないだろう」

と聞こえたので、パイプを賭けるならやってみせると答えた。

機関室にいた6人も俺が助けた。

なんで「セント・ロー」でマッカーサーの声が聞こえた気がしたのか。

そもそも海軍軍人ならそこで聞こえる声はニミッツの方がよくないか?

レイテ湾では彼の下で戦った(はて、海軍なのに?)。

特攻隊が突撃した護衛空母「セント・ロー」に乗っていた彼は

機関室から水没した艦内を5階分泳いで抜け出し助かった。

そしてその時にマッカーサーの声が、

「サンデー、このちくしょうめ、4分間息なんて止められないだろう」

と聞こえたので、パイプを賭けるならやってみせると答えた。

機関室にいた6人も俺が助けた。

なんで「セント・ロー」でマッカーサーの声が聞こえた気がしたのか。

そもそも海軍軍人ならそこで聞こえる声はニミッツの方がよくないか?

と、これを見ている人のおそらく26%くらいの人が思うでしょうが、

おそらく監督は陸海軍の相剋についてはあまり関心のない人なのでしょう。

そして彼は勢いで店内に都合よく二つ吊られていた潜水マスクを使い、

息止め競争で俺に負けたら出ていけ、と勝負を強制します。

そして二人のヘルメットに水が注がれていくわけですが・・。

いや、あの、真剣な顔をしているところ申し訳ないんですが、

このヘルメットって、スーツの首部分に捩じ込んで固定するやつだよね?

下から水漏れるよね?こんな金魚鉢みたいに水溜まらないよね?

大体今どこからどうやって水注入してるの?

おそらく監督は陸海軍の相剋についてはあまり関心のない人なのでしょう。

そして彼は勢いで店内に都合よく二つ吊られていた潜水マスクを使い、

息止め競争で俺に負けたら出ていけ、と勝負を強制します。

そして二人のヘルメットに水が注がれていくわけですが・・。

いや、あの、真剣な顔をしているところ申し訳ないんですが、

このヘルメットって、スーツの首部分に捩じ込んで固定するやつだよね?

下から水漏れるよね?こんな金魚鉢みたいに水溜まらないよね?

大体今どこからどうやって水注入してるの?

その時バーにジョーが入ってきました。

そういえばブラシア、ジョーを電話で呼び出してたんだね。

きっかけを作った張本人グウェンは見ていられずバーを脱出し、

ジョーもまた勝負を見届けず出て行きます。

そういえばブラシア、ジョーを電話で呼び出してたんだね。

きっかけを作った張本人グウェンは見ていられずバーを脱出し、

ジョーもまた勝負を見届けず出て行きます。

おいおい、二人ともそこは最後まで見守ろう。

4分経つ前に勝負はつきました。

サンデーが鼻血を噴き出したため中止となったのです。

その時外ですごい音がしました。

なんと、グウェンが車を暴走させ、事故ったのです。

あっという間に回復して走り出てきたサンデーは妻を抱きしめ、

4分経つ前に勝負はつきました。

サンデーが鼻血を噴き出したため中止となったのです。

その時外ですごい音がしました。

なんと、グウェンが車を暴走させ、事故ったのです。

あっという間に回復して走り出てきたサンデーは妻を抱きしめ、

「帰ろう」

いやだからさっきから何やってんのこの二人。

ってか、この奥さん何がやりたかったの?

ジョーは、カールと一緒ではこれからもこんな思いをするかもしれないと

彼を拒否しますが、なぜか次の瞬間プロポーズを受け入れます。

いやだからさっきから何やってんのこの二人。

ってか、この奥さん何がやりたかったの?

ジョーは、カールと一緒ではこれからもこんな思いをするかもしれないと

彼を拒否しますが、なぜか次の瞬間プロポーズを受け入れます。

なぜ危険なあなたなど見ていられないと言った直後、タクシー運転手に

「(追いかけてくる男が)結婚してくれるか知りたがってる」

と言われたくらいで考えを180度変えるのかよくわかりませんが、

まあまずはめでたしめでたしってことにしないと話が続かないのでしょう。

「(追いかけてくる男が)結婚してくれるか知りたがってる」

と言われたくらいで考えを180度変えるのかよくわかりませんが、

まあまずはめでたしめでたしってことにしないと話が続かないのでしょう。

どちらにしても、この実話ベースの話に無理くり盛り込んだ女性

(特にシャリーズ・セロン)の描き方が雑で、表面的。

実に感興を削ぐというか、はっきり言って邪魔ですらあります。

大体、いつの間にブラシアとジョー、恋人同士になったんだよ。

デニーロ演じる架空のマスターチーフがあまりに無茶苦茶で凶暴なので、

そのバイオレンスな部分を緩和するために配した女性役かもしれないけど、

いずれにしても他にもっと時間を割くべきところがあったんじゃない?

(特にシャリーズ・セロン)の描き方が雑で、表面的。

実に感興を削ぐというか、はっきり言って邪魔ですらあります。

大体、いつの間にブラシアとジョー、恋人同士になったんだよ。

デニーロ演じる架空のマスターチーフがあまりに無茶苦茶で凶暴なので、

そのバイオレンスな部分を緩和するために配した女性役かもしれないけど、

いずれにしても他にもっと時間を割くべきところがあったんじゃない?

と思いました。

続く。

続く。