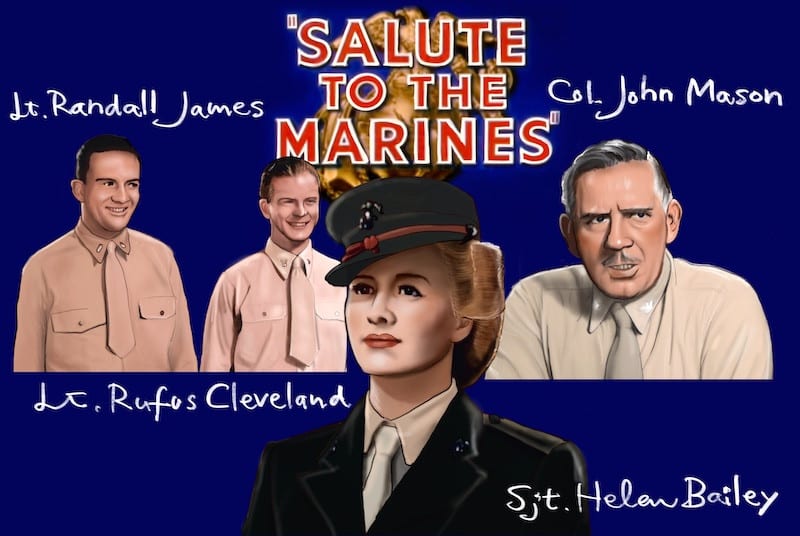

第二次世界大戦中のプロパガンダ反日映画、

「海兵隊魂とともに」=「海兵隊に敬礼」最終日です。

フィリピンで日本軍の攻撃が始まるところからですが、その前に

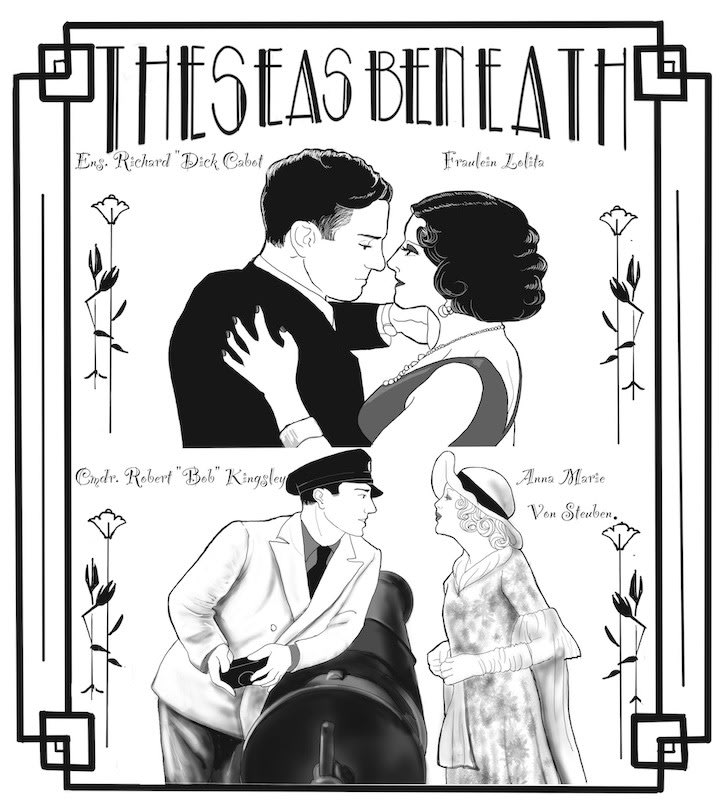

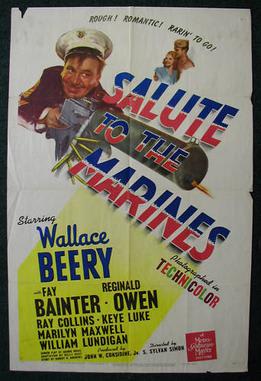

映画のオリジナルポスターを見つけたので見てください。

映画のオリジナルポスターを見つけたので見てください。

ポスター上部の「Rough! Romantic! Rarin' to go!」ですが、

標語風に訳すなら、

「痛快!ロマンチック!やる気満々!」

って感じでしょうか。

raring to goは「やる気と熱意に満ちている」という意味です。

一言でやる気と言っても、元々ハイテンションの馬を表す言葉なので、

今にも駆け出しそうな「やる気」の時に用いられます。

「痛快!ロマンチック!やる気満々!」

って感じでしょうか。

raring to goは「やる気と熱意に満ちている」という意味です。

一言でやる気と言っても、元々ハイテンションの馬を表す言葉なので、

今にも駆け出しそうな「やる気」の時に用いられます。

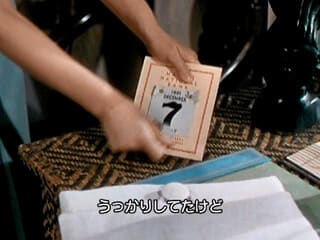

さて、実際は違いますが、この映画による時間軸では、

真珠湾攻撃と全く同時刻、日本軍はフィリピン爆撃を開始しました。

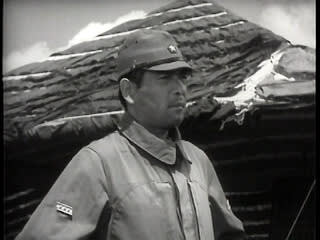

引退したばかりの海兵隊曹長、ウォレス・ベイリーが

日曜日、現地の教会にいるところにも、爆撃は行われたという設定です。

真珠湾攻撃より先にフィリピン攻撃があったことになりますが、

そこは映画だから言いっこなしだ。

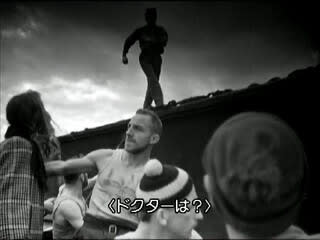

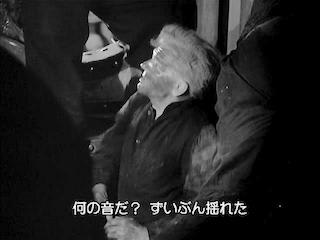

航空機から爆弾を落とされ、教会の屋根が崩落します。

このシーン、本当に役者の上から砂埃などが容赦なく降り注いでいます。

引退したばかりの海兵隊曹長、ウォレス・ベイリーが

日曜日、現地の教会にいるところにも、爆撃は行われたという設定です。

真珠湾攻撃より先にフィリピン攻撃があったことになりますが、

そこは映画だから言いっこなしだ。

航空機から爆弾を落とされ、教会の屋根が崩落します。

このシーン、本当に役者の上から砂埃などが容赦なく降り注いでいます。

どうやって撮影したんでしょうか。

日本軍による容赦ない爆撃が始まりました。

しかし、軍事基地もない村に爆弾を落として一般人を殺害するなんて、

この世界の日本軍はなんと無駄で無益な攻撃をするのでしょうか。

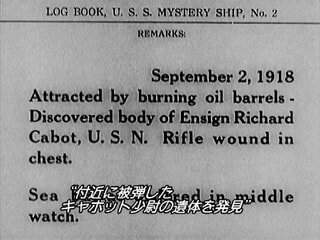

ちなみに、この教会のあるとされるバリガンという地域ですが、

実際に日本軍が到達したのは12月の12日以降であり、

それも陸軍による上陸作戦であり、航空攻撃はありませんでした。

そもそもアメリカ領フィリピンには日本軍の航空基地もありませんでしたし。

しかし、軍事基地もない村に爆弾を落として一般人を殺害するなんて、

この世界の日本軍はなんと無駄で無益な攻撃をするのでしょうか。

ちなみに、この教会のあるとされるバリガンという地域ですが、

実際に日本軍が到達したのは12月の12日以降であり、

それも陸軍による上陸作戦であり、航空攻撃はありませんでした。

そもそもアメリカ領フィリピンには日本軍の航空基地もありませんでしたし。

ここで映画は驚くべきストーリーをぶち込んできます。

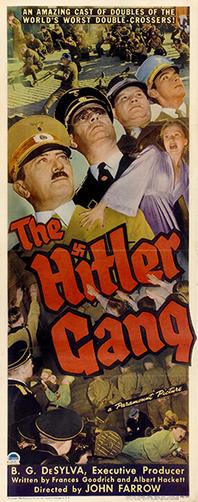

村に日本軍の爆撃が起こった途端、ドイツ人キャスパーの薬屋の倉庫に

日系人のヒラタなど何人かがやってきて、隠してあった鉤十字と

旭日旗の腕章(そこは鉢巻だろう)をいそいそと付け、

「ついにこの日が来た!」

村に日本軍の爆撃が起こった途端、ドイツ人キャスパーの薬屋の倉庫に

日系人のヒラタなど何人かがやってきて、隠してあった鉤十字と

旭日旗の腕章(そこは鉢巻だろう)をいそいそと付け、

「ついにこの日が来た!」

「ハイル・ヒットラー!」

(敬礼してお辞儀しながら)

「ニッポン!ボンザーイ!」

などと内輪で盛り上がり、武器を取って上陸部隊を支援しようとするのです。

ごめん。悪いけどここ笑ったわ。

(敬礼してお辞儀しながら)

「ニッポン!ボンザーイ!」

などと内輪で盛り上がり、武器を取って上陸部隊を支援しようとするのです。

ごめん。悪いけどここ笑ったわ。

キャスパーは地元の薬屋店主、ヒラタは放送局会社のオーナー。

どちらも何世かはしりませんが、立派な外国系アメリカ市民です。

そんな彼らが、ハズバンド・キンメル司令ですら知らなかった

日本軍の奇襲攻撃を前もって知っていて、今か今かと待っていたとでも?

アメリカ国民として地元に溶け込み、そこで生活しながら、

いつか日本軍がアメリカ人をやっつけてくれるのを待っていたとでも?

執拗に繰り返される「猿」という言葉、相手を人間以下に貶める表現、

そして、善意のアメリカ人たちを裏切る悪魔として描かれる敵国人。

こういう表現による刷り込みこそが、同じアメリカ国民であるはずの

日系アメリカ人や独系アメリカ人に対する排斥と排除の空気を醸成し、煽り、

それが日系人強制収容所の悲劇を生んだことは間違いありません。

日系アメリカ人や独系アメリカ人に対する排斥と排除の空気を醸成し、煽り、

それが日系人強制収容所の悲劇を生んだことは間違いありません。

ベイリーらが瓦礫から外に生きている人を運び出していると、

外で誰かの演説が始まりました。

外で誰かの演説が始まりました。

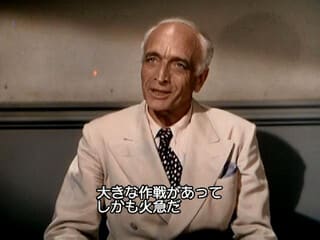

フィリピン人に向かって、アメリカの支配から解き放たれろ!

とヒットラー風(もうこういうのうんざり)アジ演説を行うキャスパー。

とヒットラー風(もうこういうのうんざり)アジ演説を行うキャスパー。

一部のフィリピン人は、彼の「我々は友人だ」と言う言葉に

んだんだ、と頷きますが、(多分アメリカの支配をよく思っていない層)

ベイリーは怪我した子供の身体を抱いて見せつけながら、キャスパー、いや、

ハインリッヒ・カスパールをお前は薄汚いネズミだと罵ります。

いやそこは子供の手当が先だろう。

んだんだ、と頷きますが、(多分アメリカの支配をよく思っていない層)

ベイリーは怪我した子供の身体を抱いて見せつけながら、キャスパー、いや、

ハインリッヒ・カスパールをお前は薄汚いネズミだと罵ります。

いやそこは子供の手当が先だろう。

その後、拳銃を取り出した彼を瞬時に制圧。

さすがは腐っても元海兵隊員だ。

泥の中に叩き込み、ここは俺が守る!と今度は自分が演説。

民兵を率いて駆けつけてきたアンダーソン伍長と合流。

ジェームズとはヘレンを取り合って負けた海兵隊上陸部隊の士官です。

ジェームズとはヘレンを取り合って負けた海兵隊上陸部隊の士官です。

はて、引退した元曹長が若いとは言え士官に命令を下せるのか?

そこにルーファス・クリーブランド中尉がヘレンを探しにやってきます。

あんたついさっきまで哨戒任務で飛行機に乗ってたん違うんかい。

案の定、ベイリーに基地に戻ってここのことを伝えろ!と怒鳴られたので、

その辺に駐機していたコルセアに飛び乗って行ってしまいました。

ちょっと待って?

このコルセアの後部座席って、さっき死んだ部下がまだ乗ってるよね?

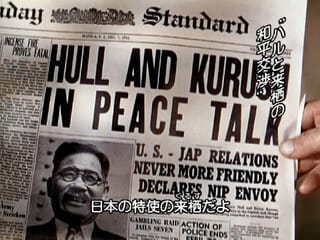

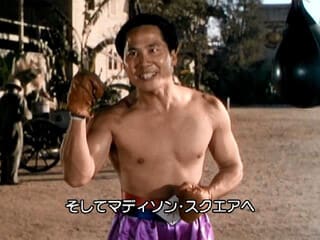

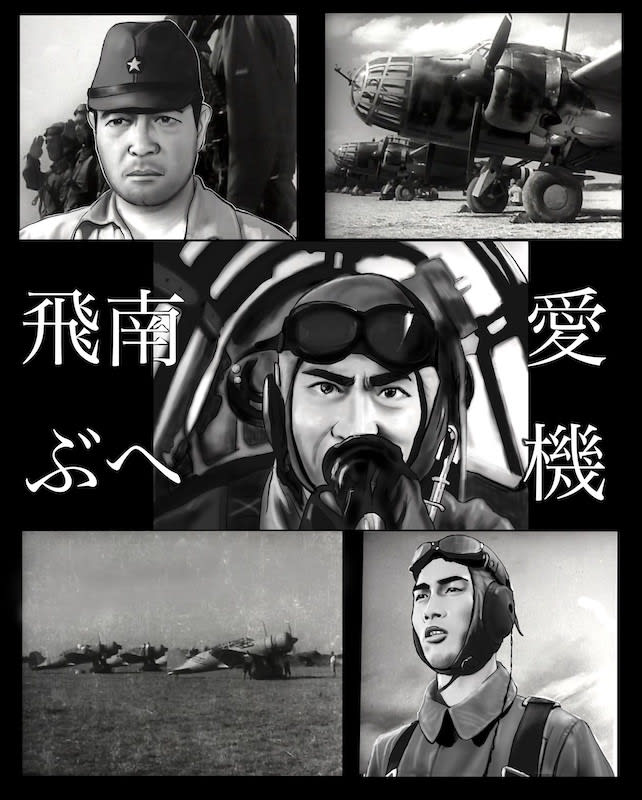

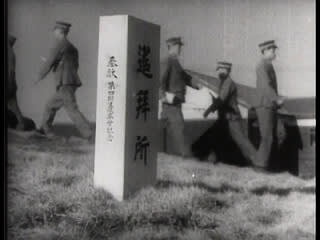

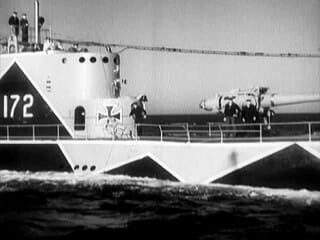

同時刻、先日入港した日本の民間船からは、士官の命令のもと、

続々と日本兵部隊が上陸していました。

そこにルーファス・クリーブランド中尉がヘレンを探しにやってきます。

あんたついさっきまで哨戒任務で飛行機に乗ってたん違うんかい。

案の定、ベイリーに基地に戻ってここのことを伝えろ!と怒鳴られたので、

その辺に駐機していたコルセアに飛び乗って行ってしまいました。

ちょっと待って?

このコルセアの後部座席って、さっき死んだ部下がまだ乗ってるよね?

同時刻、先日入港した日本の民間船からは、士官の命令のもと、

続々と日本兵部隊が上陸していました。

形は似ていないでもないけど、色が全然違ってるんだが。

当時、白黒写真を参考にしたせいかしら。

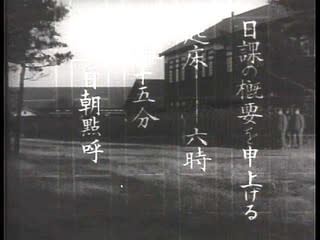

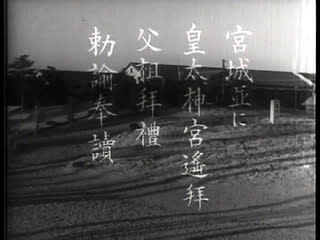

司令は海軍軍人、兵隊は陸軍、揚げている旗は海軍旗。

もうカオスです。

お辞儀をしながら同時に敬礼をし、理解不明な言語を叫んでおります。

「マスタードイエローのサル」を待ち伏せしていたベイリーのもとに、

子供が海兵隊のブルードレスを持ってきたので、早速着込んでいます。

「贅肉の塊がテントサイズの制服を着ようとするのを見たら、

誰も海兵隊に入ろうとは思わなかっただろう」

当時、白黒写真を参考にしたせいかしら。

司令は海軍軍人、兵隊は陸軍、揚げている旗は海軍旗。

もうカオスです。

お辞儀をしながら同時に敬礼をし、理解不明な言語を叫んでおります。

「マスタードイエローのサル」を待ち伏せしていたベイリーのもとに、

子供が海兵隊のブルードレスを持ってきたので、早速着込んでいます。

「贅肉の塊がテントサイズの制服を着ようとするのを見たら、

誰も海兵隊に入ろうとは思わなかっただろう」

と、元海兵隊員に言われていたあのシーンね。

そこに謎の軍旗(白地に黒の山線)を持った並行世界の日本軍が!

彼らはフィリピン人民兵の狙撃の前にほぼ無抵抗に薙ぎ倒されます。

バリガンの橋では、村人の避難が始まっていました。

ベイリーらがジェームズ隊と合流し、橋の袂で待ち構えていると、

日本軍がやってきました。

そこに謎の軍旗(白地に黒の山線)を持った並行世界の日本軍が!

彼らはフィリピン人民兵の狙撃の前にほぼ無抵抗に薙ぎ倒されます。

バリガンの橋では、村人の避難が始まっていました。

ベイリーらがジェームズ隊と合流し、橋の袂で待ち構えていると、

日本軍がやってきました。

彼らはしきりに日本語らしい言葉で色々と喋っていますが、

日本人のわたしにもまっっったく理解できませんでした。

彼らはジャングルの中に潜む現地人の「蛮刀」によって、

木の上から襲われ、声もなく惨殺されていきます。

この映画から20年後、今度は自分たちが、ベトナムのジャングルで

ベトコン相手に全く同じ恐怖を味わうことになるとは

映画を観ている誰も想像だにしていなかったことでしょう。

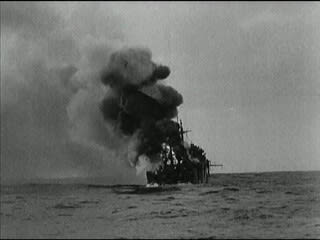

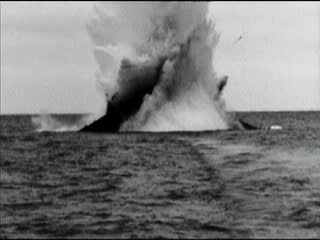

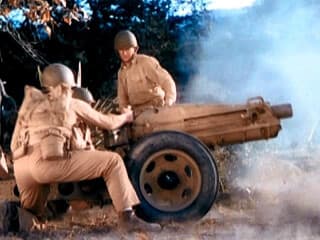

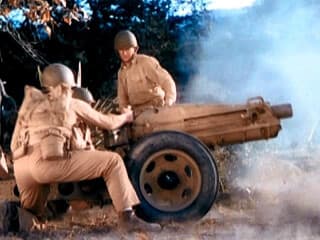

両軍間に銃撃戦が始まりました。

陸軍は航空機に救援を要請、たちまち日本軍のヴィンディケーター()

が駆けつけ、敵味方入り乱れる戦場に無分別な爆撃を開始。

今や全軍を率いるベイリー隊は橋のたもとに到着。

彼はここを死守し、一歩も村に敵を入れさせない覚悟です。

ところがその前線となるべきポイントになんと妻ジェニーがいました。

彼女は怪我人の救護をしていてここにきてしまったそうです。

そこであらためて夫の軍服を素敵だと褒める妻、微笑む夫。

が駆けつけ、敵味方入り乱れる戦場に無分別な爆撃を開始。

今や全軍を率いるベイリー隊は橋のたもとに到着。

彼はここを死守し、一歩も村に敵を入れさせない覚悟です。

ところがその前線となるべきポイントになんと妻ジェニーがいました。

彼女は怪我人の救護をしていてここにきてしまったそうです。

そこであらためて夫の軍服を素敵だと褒める妻、微笑む夫。

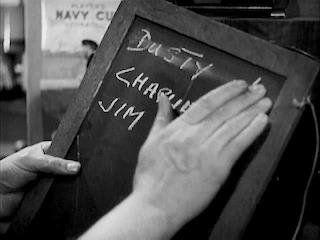

こちら、どちらが突撃するかで即席のくじ引きで決める兵隊二人。

どんなときにも米海兵隊は余裕を忘れません。

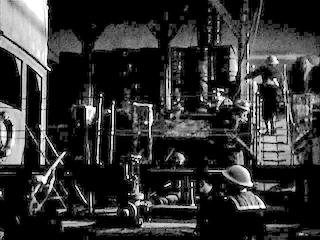

日本軍はこの珍妙な戦車を大量に投入してきました。

真珠湾攻撃当日にいったいフィリピンのどこから上陸させたのか。

しかし、目も眩むような急斜面を難なく高速で降り、走行できる、

見かけよりはずっと性能のいい戦車のようです。

そして戦車は逃げもしないで地面に寝そべったままの

無抵抗なフィリピン兵を、つぎつぎと容赦なく押し潰していくのでした。

なんて冷酷非道で残酷な連中なのでしょうか。

その頃ようやく海兵隊本部から大佐が到着していました。

もちろん背後には一個師団の上陸隊を率いています。

真珠湾攻撃当日にいったいフィリピンのどこから上陸させたのか。

しかし、目も眩むような急斜面を難なく高速で降り、走行できる、

見かけよりはずっと性能のいい戦車のようです。

そして戦車は逃げもしないで地面に寝そべったままの

無抵抗なフィリピン兵を、つぎつぎと容赦なく押し潰していくのでした。

なんて冷酷非道で残酷な連中なのでしょうか。

その頃ようやく海兵隊本部から大佐が到着していました。

もちろん背後には一個師団の上陸隊を率いています。

海兵隊の砲撃がおもちゃのような日本軍の戦車を撃破。

その間工作部隊は橋を爆破するための準備にかかりました。

しかし、次々と狙撃されてしまいます。

その中にはヘレンのボーイフレンドだったジェームズ中尉もいました。

その間工作部隊は橋を爆破するための準備にかかりました。

しかし、次々と狙撃されてしまいます。

その中にはヘレンのボーイフレンドだったジェームズ中尉もいました。

そこでベイリーは単身狙撃ポイント近くまで近づき、

相手を無事殲滅しました。

ベイリーには橋を渡って撤退するよう本隊から命令が出されましたが、

時すでに遅く、彼らはこのとき四方を囲まれていました。

「ここから動けなくなったな」

すると奥さんは怪我人に包帯を巻きながら、軽ーく

「命令違反よ」

それを聞いて、ベイリー、

「こんなときにもユーモアを忘れないんだな」

相手を無事殲滅しました。

ベイリーには橋を渡って撤退するよう本隊から命令が出されましたが、

時すでに遅く、彼らはこのとき四方を囲まれていました。

「ここから動けなくなったな」

すると奥さんは怪我人に包帯を巻きながら、軽ーく

「命令違反よ」

それを聞いて、ベイリー、

「こんなときにもユーモアを忘れないんだな」

肝の座った嫁に賞賛を送るのでした。

大佐はベイリーからの最後の通信を受け取ります。

「撤退不可能 命令には従えない」

大佐はベイリーからの最後の通信を受け取ります。

「撤退不可能 命令には従えない」

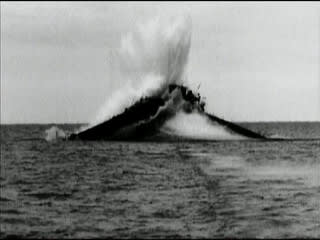

やむなく大佐は橋の爆破を命じました。

上空からはコルセアの編隊が援護に駆けつけ、

日本軍は撤退を始めました。

ようやく戦いを終えたフィリピン人たちを前に、ベイリーは、

次の戦いに備えよと訓示をして彼らを解散させました。

そして、呆然としているジェニーの手を取り、見つめあった途端、

またもや飛来したヴィンディケーターが、爆雷を落としていったのです。

次の戦いに備えよと訓示をして彼らを解散させました。

そして、呆然としているジェニーの手を取り、見つめあった途端、

またもや飛来したヴィンディケーターが、爆雷を落としていったのです。

二人の上に。

爆弾は周囲を巻き込んで黒い煙で全てを覆い隠しました。

■ エピローグ

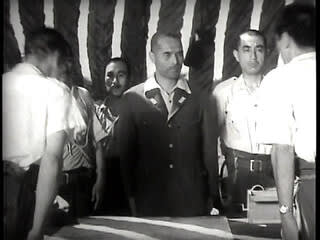

その日、海兵隊基地では、基地司令たる大佐によって、

不在のウィリアム・ベイリー元曹長に対する勲章の授与式が行われました。

受け取るのは、娘である合衆国海兵隊軍曹、ヘレン・ベイリー。

なぜ最近まで一般人だった彼女がこんなすぐに軍曹になれたのかが謎ですが。

爆弾は周囲を巻き込んで黒い煙で全てを覆い隠しました。

■ エピローグ

その日、海兵隊基地では、基地司令たる大佐によって、

不在のウィリアム・ベイリー元曹長に対する勲章の授与式が行われました。

受け取るのは、娘である合衆国海兵隊軍曹、ヘレン・ベイリー。

なぜ最近まで一般人だった彼女がこんなすぐに軍曹になれたのかが謎ですが。

壇上の彼女の手にキスをして、クリーブランド大尉は、

「またいつか会う日のために、このキスを持っててくれる?」

「またいつか会う日のために、このキスを持っててくれる?」

といい、ジープに乗っていってしまいます。

帰らないかもしれない戦いのために。

彼女はそれを逃すまいとするかのように手を握りました。

帰らないかもしれない戦いのために。

彼女はそれを逃すまいとするかのように手を握りました。

彼女の偉大な父の叙勲を讃えるための行進が、

「海兵隊讃歌」の中、進んでいきます。

「モンテズマの部屋からトリポリの岸辺へ

我らの祖国のための戦いに挑む 空で、陸で、海で

正義と自由のため 最初に戦う

我らが誇りとするその名は 合衆国海兵隊」

終わり。

「海兵隊讃歌」の中、進んでいきます。

「モンテズマの部屋からトリポリの岸辺へ

我らの祖国のための戦いに挑む 空で、陸で、海で

正義と自由のため 最初に戦う

我らが誇りとするその名は 合衆国海兵隊」

終わり。