本年度の海保観閲式、チケットをゴミと一緒に捨ててしまうという

情けないミスをおかしながらも、捨てる神あれば拾う神あり、

(今回捨てたのは自分ですけど)なんとかチケットを手に入れて、

横浜港から巡視船「いず」に乗り込んだわたしです。

この甲板はもらった案内図によると「船首楼甲板」と言います。

この言葉も、海自の艦では聞いたことがありません。

構造物の真ん中を通る廊下には、「いず」関わったの活動が写真で紹介されています。

(左上)有珠山噴火災害

(左下)三宅島噴火災害

宮城県沖地震(左から2番目上下)

中越沖地震、

東日本大震災、

伊豆大島土砂災害救援

の他、不審船の発見や、沖ノ鳥島工事作業員が死亡行方不明になった際、

海南対応を行ったなど。

21年10月には、転覆した第一幸福丸の船内から

海難救助を行うなどの活動も行いました。

この廊下の向こう側は、医務室となっています。

災害派遣されるので、広くて設備の充実した医務室を持っているのです。

これは手術台と酸素吸入器、気管内吸入装置などですが、

手術台は二台あり、同時に2名をケアする事も可能です。

廊下から中を覗き込み、「見学してもよろしいですか」と聞くと、

「どうぞどうぞ!」(本当にこう言った)

とドクターが超フレンドリーな雰囲気で招き入れて下さいました。

ドクターは東京都下で開業しておられる内科医で、海保の非常勤医師。

観閲式のようなイベントには必ず船医として乗り組んでおられるそうです。

お爺様も海保船医でいらしたということで「爺孫二代」海保船乗組だとか。

海上保安庁は自衛隊のように独自の医師養成組織を持たないので、

非常勤で医師を採用(週1日とか)しているんですね。

非常勤医師の募集要項を見つけたのですが、時給は2,260~5,020円で、

資格はもちろん「日本国籍を所有する者に限る」となっていました。

海自の「かしま」に当たる訓練保安士練習船「こじま」では、遠洋航海の際、

その都度乗り組む医務官を募集しています。

海保の遠洋航海も海外に行きますが、期間は三ヶ月ほどとなります。

ドクターの隣は国家資格をもつ救急救命士であろうと思われます。

ベッドも二台。

ここで二人重症患者を寝かせられるのは当然ですが、「いず」は大災害の時

多数の人員を収容することができる作りとなっていて、たとえば

船にしては妙に広い廊下も、いざとなったらずらっと人を寝かせるためだそうです。

これは蒸気湯沸かし器。

ここで手術や処置を行うことになった時、大量に必要となるお湯を沸かします。

医務室には廊下からも外側のデッキからも入れるように

ドアが二箇所に設けられています。

とてもにこやかで明るいドクター、聞くとなんでも答えていただけました。

内科が専門だということだったので、

「必要な場合は手術もなさるんですよね」

と伺うと、歯科治療以外はなんでもします、とのことでした。

船医というのはいわば総合専門医でないと務まりません。

出航直後、ドクターはおそらく船内をくまなく歩いて、

酔い止めがいるかどうか皆にコールして回っておられました。

ダイジェストでもお話しした、「ひりゆう」が動き出しました。

この面妖なバランスの船体、放水専門の「ひりゆう」くん、

訓練参加船として一足先に行動海面に出発です。

船内を一通り見終わって(というかそんなに見てまわるほど公開されてない)

とりあえずは船首楼甲板で船首の様子を偵察、じゃなくて確認。

うーん、違う。自衛艦とは景色が全く違います。

大きなウィンチ、キャプスタン、出入港作業のための機械類が

所狭しと並んでいる甲板。

そうか、自衛艦と違い、海保の船はここに武器を置く必要がないんだ。

当たり前のようですが、これは目からウロコの発見でした。

甲板が腰くらいの高さの囲いに囲まれているというのも、考えたら

自衛艦とは設計思想が全く違うからです。

艦そのものが武器として機能する自衛艦は、たとえば甲板が無人になり

CIWSやVLSを発射することを前提に設計されているわけですから。

こちらが商船や一般の船に近い、というより自衛艦というものが

いかに特殊であったかに、此の期に及んで初めて気がつきました。

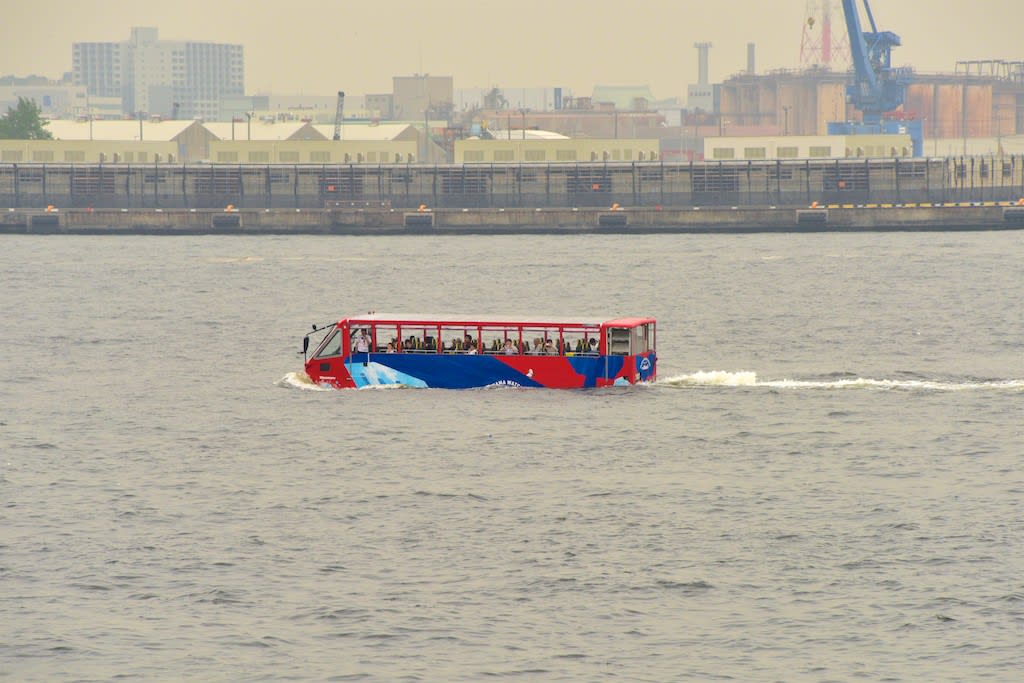

水陸両用バスの観光客は、皆こちらの写真を撮っています。

昔ロイヤルパークホテルに泊まった時、真下の海でこのバスが航海訓練しているのを

ずっと部屋から見て楽しんだことがあります。

こんな機会でもないとお見せすることはまずないと思われますので、

その時の写真をここで無理やりアップします。

一台が先生、一台が生徒らしいです。

生徒バス、これから上陸の実地練習を行います。

先生「よし、行け!」

生徒「はいっ!」

「我レ突入セリ」

上陸ランプには進入のための目印の杭の間を通らなくてはなりません。

上から見ていると楽そうですが、実際に運転している者にとっては

針の穴を潜るような気分なのに違いありません。知らんけど。

はい、無事に上陸〜。

この時に練習していた運転手がこの時のバスの運転手と同じ人だったりして。

続いてPC43、巡視艇「おきなみ」が出航していきました。

「おきなみ」は第6管区水島(倉敷)所属、

この3月に就役したばかりのピッカピカの新造艇です。

前日に横浜にきて一泊してからの出航でしょう。

こちらも「前乗り」組、神戸から来たPC55「ふどう」。

自分のためにもう一度書いておくと、PCは「パトロールクラフト」。

「いず」などのPLはパトロールベッセルのラージを意味します。

「ふどう」は「よど」型の巡視艇です。

一体命名基準はなんだろう、と思って同型艇を調べてみると

ことびき、なち、りゅうおう、ぬのびき、りゅうせい、

たかたき、あおたき、みのお・・・・

これは間違いなく命名基準は「滝の名前」でしょう!

甲板での作業がよく見えるように、構造物を一階上に上がりました。

折しも出航作業のため人がたくさん出て来ています。

柵から乗り出して手すりを掴み、外を確認しながら

舫の引き揚げを・・・あれ?こちらは舫のある方じゃない・・・。

甲板全部を使って張り巡らされた舫は、大きな巻き上げ機で

巻き上げられているのが目で確認できます。

海自は舫を掴んで皆で走って引っ張ったり、着岸の前には

サンドレッドを投げたりして(それは海保も同じかもしれませんが)

体を使う場面が多いと感じるのに、観艦式や一般公開で甲板の運要員は皆、

「準正装」というべき制服を着込むのが普通です。

しかし海保はカポックにヘルメット、といかにも作業員そのもののスタイルです。

その時個人所有のボートが物珍しそうに横を駆け抜けました。

いや、ご自慢のボートを観閲式の一般客に見せびらかしに来たのかな?

もちろん海保も、岸壁と船体の間を監視するなど、

人間にしかできない作業ばかりです。

「いず」には子供の姿がたくさんありましたが、いずれもお揃いの

制服を着て、海洋少年団とかシースカウトではないかと思われました。

今回、海保観閲式に参加した人たちの口から、全く別々にわたしは

「(海自と比べて)出航まで作業に時間がかかりすぎる」

という辛口の批評を聞きました。

もしそうなのだとしたら、逆説のようですが、ほとんどを手でやってしまうのと、

機械に多くを任せるやり方の違いに起因するのかもしれない、いう気がします。

わたしが決定的な違いを感じたのは、海保の出航作業が文字通り

「作業」だとしたら、海自のそれは「儀式」と呼ぶに相応しく、

「定形」を踏まえて行なっているように見えることです。

儀式に見えるのは、海軍伝統を継承していることからくる印象、

と言ってしまえばそれまでですが、いかに海上自衛隊といえども

徒らに因習を墨守する意図でやっている訳ではないでしょう。

海自が出入港作業をほとんど海軍時代と変わらぬ方法で行なっているわけは、

おそらく、彼らが乗っているのが海軍時代とおなじ「軍艦」だからです。

古より干戈を交えた時代を経て代々受け継がれ、研ぎ澄まされてきた作業は、

恐ろしく合理的で、武器を搭載することが第一義の甲板で行うことを考えれば、

これが最良の方法であり、それがゆえに変える理由もないのでしょう。

かたや、船の甲板を埋め尽くす機械で舫を処理する海保のやり方は、

安全で確実な出入港のために考えられた最善の手段であり、むしろこちらが

「普通」なのだということを、わたしは眼下の光景を見ながら思っていました。

岸壁で出航の見送りをする予定の海保職員たち。

整列はしていますが、待ちポーズは様々です。

巻き取られる舫を当分になるようキャプスタンに巻きつける職員。

船端から下を確認するために乗り出すため足を乗せる台、

その際手で掴む手すりも最初から装備されています。

そして出航。船体が岸壁から大きく離れだしました。

海保はラッパではなく、こんな合図で出航をします。

海上保安庁巡視船 船内達し事項 『出港用意!』

「ぷっぷー」

「出航」「出航用意」

それから舫を外すようにアナウンスがあります。

海保も「帽振れ」を行います。

この時の姿勢も特に厳密には決められてはいない模様。

腕を下ろしている人あり、後ろに回している人あり、

足の開き方もまちまちでフリーダムな雰囲気です。

あかちゃん含む家族と一緒のところで帽振れしていた職員。

出航作業を岸壁で行なっていた人たちは帽振れではなく「手触れ」です。

さて、海上保安庁観閲式および訓練に向かう我らが巡視船「いず」、

いよいよ横浜を出航しました。

続く。

自衛隊は頭数が多い(前、中、後部それぞれ10人くらい)ので、もやいを取り込む時に駆け足でサッサと取り込みますが、海上保安庁は普通の商船くらいの頭数(前、中、後部それぞれ3~5人くらい)のようなので、あんなにサッサとは行かないだろうと思います。

無線交話を聞いていると命令口調ではなく、です調なのも面白いですね。艦橋から出港要領を各部に流していますが「一番、二番の順に離します」と言っています。

もやいを巻き取るウインチ。自衛隊は甲板に対して直立していますが、商船や海上保安庁は横方向に巻き取るようになっています。自衛隊の船はなぜだか試験艦「あすか」だけは商船タイプのウインチが付いていますが、使い易そうですね。

自衛隊だと、すべてのもやいを取り込んで、出港する際には整列し、港を出たところで「甲板片付け」の号令でもやいを片付けます。あの整列の間に頭が停泊モードから航海モードに切り替わるので、なかなかいい習慣だと思っています。

この名称は軍艦でも使用します。

旧海軍軽巡「夕張」「香取」、駆逐艦「峯風」「吹雪」「陽炎」「松」型等船首楼タイプです。

護衛艦「あやなみ」型、「むらさめ」型、旧「あきづき」型は長船首楼船型と言い、船首楼が長く艦尾近くまでありオランダ坂で不連続とならないように艦尾甲板に繋がっています。

役目は波に突っ込まないように、また突っ込んだ場合は浮力増加させ素早く船首を上げて波から出る事、及び倉庫等スペースを得る事です。

貨物船は昔は三島型が多く、船首楼、中央楼、船尾楼があり(運送艦宗谷も)、中央楼は機関、居住スペース、船尾楼も船尾の浮力、スペースの役目、その間が貨物艙であり、荷物の積み降ろしのため乾舷が低く作業が利便となっていました。

軍艦は大砲の重量も重く、通常射界が良好の方が良いので平甲板型が多く、護衛艦「はるかぜ」は旧海軍駆逐艦「白露」と米海軍駆逐艦「ギアリング」を参考にしたと言われ平甲板型でした。

近代の軍艦は大砲の重量も軽く上部に搭載も可能で、武器の容量(コンピューターや、管制機器等多くの機器がある)が大きく、スペースの確保から船首楼を艦尾まで伸ばしたフラシュデーカータイプとなっています。

船首ブルワーク

波よけが役目で軍艦にも数多く採用されています。

今回の式典参加の護衛艦「はたかぜ」を装備しています。

艦首にターター発射機があり、波、飛沫から防ぐ必要からでした。これがあっても荒天時は方位、速力を適切に使用しなければ艦橋前の艤装品はもぎ取られたり、破壊損傷します。ピッチングが激しく、波の中に入り波を掬い上げるようになれば逆効果になるのでブルワークがない場合のほうが良い場合もあります。

船の強度の大部分は船底と上甲板のガンネル部(甲板と外舷の取り合い部分)で保ちますが、船首はフレアーとシェアーがあり、甲板と外板の取り合いは曲線と鋭角となり、加工が難しく、外板を伸ばして、甲板を途中に付き合わせ溶接すればよく、曲線や鋭角となっても加工しやすい事となります。

穿った見方ですが、中国海軍軍艦にブルワーク装備艦が多いのは凌波性だけでなく、建造し易さのためもあるのではとも思っています。

「いず」の船首作業

出港作業でタグボートを使用していなかったのではないですか?

通常商船は入港時接岸部と反対の錨を接岸前に投錨し、離岸時この錨鎖を巻き取り船首を離します。そのため右舷ブルワークから指揮官が身を乗り出し、確認し、揚錨機右舷側に居る作業者に指示をしているのではと推察します。ただ舫はそのままなので反対舷の確認だけかもしれません。

「いず」はバウスラスターを装備しているので投錨していないかもしれません。

バウスラスター装備船でも天候によれば投錨して接岸、錨鎖を使用して離岸なり、荒天準備なりする事もあります。

動画の「みずほ」もブルワーク、バウスラスターを装備しています。この後バウスラスター使用で離岸すると思います。

総トン数125トン、全長37.0m(公称船型35メートル型)、速力25kt、放水量毎分16,800リットル、放水銃4基(伸縮式放水銃2基)放水点、放水圧力遠隔自動調整、本艇以下6隻東日本大震災で追加装備。

昔消防艇「ぬのびき」型が在籍していましたので多くは消防艇の名前を引き継でいます。

ただ海保の命名基準はどのようになっているのか分かりません。

PC43、巡視艇「おきなみ」

航路哨戒巡視艇「ことなみ」型13番艇、2隻建造中。

総トン数64トン、船質軽合金、全長27.0m(公称船型23メートル型)、速力25kt以上、船橋両サイド」を張り出して視界確保、災害派遣支援配慮。

巡視艇は長さで型を決めていますが、公称と実は違いますのでややこしいです。また排水量が200トンを超える艇がおり巡視船以上となっている艇もあります。どうも巡視船「たかつき」のように総トン数114トンですが外洋高速巡視船と称していますが配属が瀬戸内海となかなか理解し難いです。

参照海人社「世界の艦船」No881

残念ながらキャプスタンは軍艦等に装備される竪型の揚錨機です。

これは係留索用ドラムです。

本船の装備している揚錨機は横置きのウインドラス(Windlass)です。

写真に写っている艤装品をちょっと説明します。

船首真ん中に横置きででんと設置されているのがウインドラス、甲板に2本の柱で、係留索が巻かれているのがボラード(双係柱)、舷側にローラーが2又は3個付いている索を通すのがフェアリーダ、索を通すためブルワークに穴が開いているのがムアリングパイプ、指揮官の傍に、ブルワークに沿って斜めで頭が下向きで赤い蓋が付いているパイプは倉庫、錨鎖庫等の空気管です。

軍艦の係留索や曳索を巻き取るドラムは船具倉庫等にあり、艦尾でヘリ甲板下で露天にあるものもあります。

消防船「ひりゅう」

第2代で前代も双胴船で同型5隻ありましたが後継として放水量は2倍となり、放水指向も的確なものとなり、伸縮式の2基は高い位置から放水できます。

違法操業漁船を追い払う放水銃を巡視船艇が装備しており、消防巡視艇「はまぐも」「よど」型が整備され、消防の単能船は本船も20年経過して同型船が建造されない事から本船を持って消防船は消滅するのでしょう。

総トン322トン、全長35.1m、幅12.2m、速力14kt、放水銃7基

「いず」の船首に写っている巡視艇CL-109「のげかぜ」(元すいせん)は総トン数23トンの「ひめぎく」型168隻の99番艇で平成11年竣工ですが外舷灰色でSマークが描かれていません。この型は平成4年から建造され運用実績や業務により、ウオータージェット推進、出力増大や放水銃固定、旋回、暗視装置、防弾板装備等改正が色々あります。建造続行中。なお45番艇「みつかぜ」は平成23年遭難船救助中座礁、損傷大で廃船となりました。

参照海人社「世界の艦船」No881