1/100ヴァーチェの発売も目前ですが(汗)、今回からHGガンダムスローネアインの製作に入ります。以前の記事にも書きましたが、アニメの設定とは違うカラーリングの「ヒーローメカ仕様」に変更しています。それでは頭部の組み立てから…

写真左:頭部は顔面・ヘルメット左右・アンテナ・鶏冠(とさか)の基部・鶏冠の6パーツ構成です。キットの成型色では、アンテナ以外は全てチョコレート色になっています。

写真右:スローネアインは暗い色のマスクとピンク色に光る目の組み合わせが、悪役然とした独特の迫力を生み出していますが、マスクの色が暗いとどんな顔なのか分かりにくいという難点があります(ガンダムMk-Ⅱのティターンズカラーも同様ですねぇ)。ヒーローメカにするには、どんな顔かハッキリ分かった方が良いと思ったので、明るめのグレーで塗りました。太ももなどは白のパーツですので、白に塗った方が良かったかなぁとやや後悔…(汗)。

写真では(実物でも)分かりにくいですが、アゴの先端というか底面の外周にはパーティングラインがあります。塗ってから気付きました(汗)。塗装派の皆様は特にご注意ください。

目はヒーローメカらしく(?)グリーンに変更してあります。他のキット付属のホイルシールの余白(←緑色ですが)をデザインナイフで切り抜いて作りましたが、約10日ぶりにデザインナイフを使ったので苦戦しました。「手の震えが止まりません…」

頭部の組み立ては顔面のパーツをヘルメット左右のパーツで挟み込み、額にアンテナ、頭頂部に鶏冠基部パーツと鶏冠を取り付けるようになっています。パーツの合わせ目が目立たない見事なパーツ構成ですが、鶏冠基部のパーツの側面の目立つ部分にパーティングラインが入っているので注意が必要です。

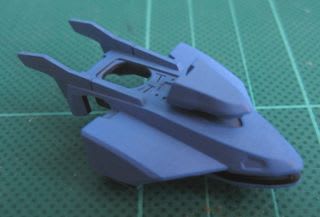

完成した頭部。他のガンダムのヘルメットは球状に近いシルエットをしていますが、スローネアインは半球状の低いシルエットが印象的です。筆者は「機甲戦記ドラグナー」に登場する敵メカ「ドーラ」の頭部に似ているなぁと思いました。

赤い鶏冠は今回のカラーリングの元ネタ「ベルゼルガSSS-Xテスタロッサ」のパクリですが、黄色いアンテナがあるのでガンダムサンドロックカスタムに近い雰囲気になりましたねぇ。「カラーパレットマーカー」の「ルビーレッド」で塗装してあります。

「カラーパレットマーカー」の塗膜はデリケートですので、スミ入れはやや難しいです。拭き取りは無理と思ったので「ガンダムマーカースミ入れ用筆ペン」や「コピックモデラー」のスミ入れ用でそ~っと描き込みました。ひょっとしたら水性サインペンが有効かもしれませんので、後日実験してみます。

とりあえず更新を再開することができましたが、当分の間は週に数回のペースでの更新となります。どうぞよろしくお願いいたします。m(- -)m

写真左:頭部は顔面・ヘルメット左右・アンテナ・鶏冠(とさか)の基部・鶏冠の6パーツ構成です。キットの成型色では、アンテナ以外は全てチョコレート色になっています。

写真右:スローネアインは暗い色のマスクとピンク色に光る目の組み合わせが、悪役然とした独特の迫力を生み出していますが、マスクの色が暗いとどんな顔なのか分かりにくいという難点があります(ガンダムMk-Ⅱのティターンズカラーも同様ですねぇ)。ヒーローメカにするには、どんな顔かハッキリ分かった方が良いと思ったので、明るめのグレーで塗りました。太ももなどは白のパーツですので、白に塗った方が良かったかなぁとやや後悔…(汗)。

写真では(実物でも)分かりにくいですが、アゴの先端というか底面の外周にはパーティングラインがあります。塗ってから気付きました(汗)。塗装派の皆様は特にご注意ください。

目はヒーローメカらしく(?)グリーンに変更してあります。他のキット付属のホイルシールの余白(←緑色ですが)をデザインナイフで切り抜いて作りましたが、約10日ぶりにデザインナイフを使ったので苦戦しました。「手の震えが止まりません…」

頭部の組み立ては顔面のパーツをヘルメット左右のパーツで挟み込み、額にアンテナ、頭頂部に鶏冠基部パーツと鶏冠を取り付けるようになっています。パーツの合わせ目が目立たない見事なパーツ構成ですが、鶏冠基部のパーツの側面の目立つ部分にパーティングラインが入っているので注意が必要です。

完成した頭部。他のガンダムのヘルメットは球状に近いシルエットをしていますが、スローネアインは半球状の低いシルエットが印象的です。筆者は「機甲戦記ドラグナー」に登場する敵メカ「ドーラ」の頭部に似ているなぁと思いました。

赤い鶏冠は今回のカラーリングの元ネタ「ベルゼルガSSS-Xテスタロッサ」のパクリですが、黄色いアンテナがあるのでガンダムサンドロックカスタムに近い雰囲気になりましたねぇ。「カラーパレットマーカー」の「ルビーレッド」で塗装してあります。

「カラーパレットマーカー」の塗膜はデリケートですので、スミ入れはやや難しいです。拭き取りは無理と思ったので「ガンダムマーカースミ入れ用筆ペン」や「コピックモデラー」のスミ入れ用でそ~っと描き込みました。ひょっとしたら水性サインペンが有効かもしれませんので、後日実験してみます。

とりあえず更新を再開することができましたが、当分の間は週に数回のペースでの更新となります。どうぞよろしくお願いいたします。m(- -)m