先月末の発売開始からかなり日が経つので、話題にする時期がやや遅くなってしまいましたが…(汗)。

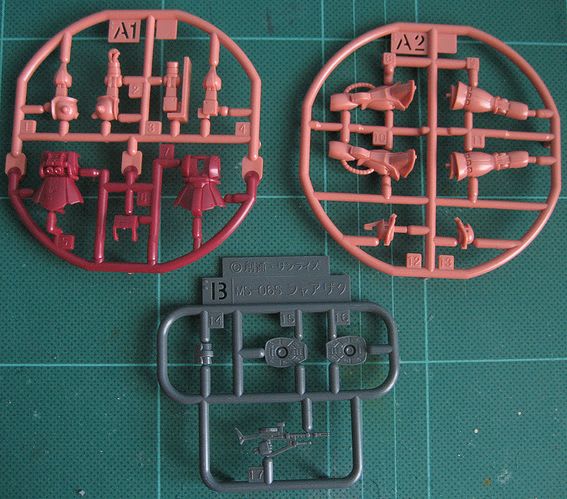

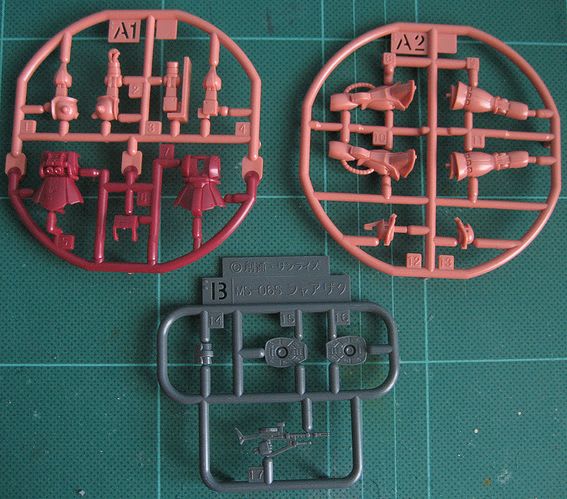

1/380スケールのガンプラ史上最小となる多色成形キットが付属する、日清「カップヌードル」を買ってきました。

ラインナップは「ガンダム」「シャア専用ザクⅡ」「量産型ザクⅡ」「ドム」の4種類です。その中から、とりあえず「シャア専用ザクⅡ」を組み立てることにしました。

1/380スケールだけに、とても小さいです。ランナーの外形は、カップヌードルの容器に合わせて丸い形状になっています。

昔の1/550スケールのモビルアーマーキットに付属するガンダムなどをはじめとして、過去にも極小スケールのガンプラはありましたが、このカップヌードル付属ガンプラは多色成型(いろプラ)になっているのがポイントです。

このザクはMGver.2.0を元にしたプロポーションとディテールになっています。それにしてもモールドが細かい! 足の裏が再現されているのがうれしいですねぇ。

合わせ目は消さず、ひじやひざの関節は塗装せず、それでいて中隊長用の羽根飾りや左肩のスパイクは尖らせるという、方向性がよく分からない製作方針ですが、とりあえず完成しました。

ひじやひざのグレー部分は、ガンダムマーカー「ファントムグレー」で塗装しました。モノアイはピンク色のシールを細かく切って貼っています。

出来は非常に良いです! 1体450円ぐらい(販売価格:600円ぐらい、カップヌードル:150円ぐらいとして)と、やや高価だとは思いましたが、値段分は充分に楽しめました♪

ちびケロ(ケロロ軍曹幼少期)付属の1/6スケールの1/100ザク(=1/600スケール)や、MGザクver2.0の頭部との比較。

ここで取り出したのが秘蔵品、初代「イロプラ」の1/250量産型ザクです。

フックに吊って陳列できるタイプの薄い箱に入っています。

箱の裏面には実物大の完成写真とランナーの写真が載っています。

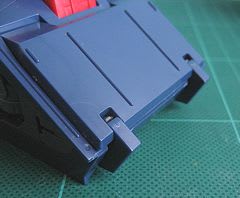

この1/250ザクは1/60キットまたは1/100キットを参考に設計されたようで、1/144キットでは可動しなかった足首関節が可動します。

1/60や1/100スケールのザクは、ほぼ完璧に成形色による色分けが実現されていましたが、この小スケールで色分けされているというのは当時としては画期的なことでした。

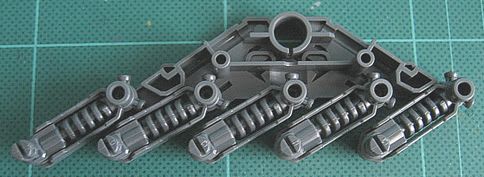

ランナーは現在のガンプラの多色成形ランナーの元祖といえる4色成形品です。ザクの基本色は黒・深緑・淡い緑の3色ですので、4色めとなる黄色は関節部に使用されています。HGUCザク改と比較すると、かなり小さいですねぇ。

こちらは同シリーズのグフです。シリーズのラインナップには、他にガンダムとシャア専用ザクがありました。

このグフは1/144キットの縮小版みたいな感じです。肩関節はボールジョイントになっています(写真左下に写っている、オレンジ色のダブルボールジョイント)。

頭部に中隊長用の羽根飾りを取り付ける場合は、前頭部の一部を削るようになっています。昔懐かしいザクの頭部の仕様です。

30代以上の読者の皆様には懐かしいものが入っています♪

ひし形のパッケージの入った「プラモデル用接着剤」です。スナップフィット導入前のキットを組み立てるには接着剤が必要でした。

1/250イロプラキットが生産・販売されたのは、ごく短期間であったため、ご存じない方も多いと思います。25年以上も前に小スケールでの多色成形を実現したというまさに「オーパーツ」のようなキットです。しかも当時の価格は200円!

この後、パーツごとに違う成形色が用いられた「いろプラ」は「ガンダムセンチネル」の「1/144 Sガンダム」や、「逆襲のシャア」シリーズ、「ポケットの中の戦争」シリーズで採用され、現在のガンプラでもほぼ標準仕様になっています。

「いろプラ」にはもう一つの流れがあります。それは、「パーツごとの色分け」ではなく、「1つのパーツに2色以上の成形色が用いられている」という技術「システムインジェクション」です。初採用は確か「機甲戦記ドラグナー」シリーズの「リフター装備型ドラグナー1」だったと思いますが、ガンプラでは旧「HGガンダム」シリーズ以降、機動戦士ガンダムF90」「機動戦士ガンダムF91(シルエットフォーミュラも含む)」「機動戦士Vガンダム」「機動武闘伝Gガンダム」などの一部に採用されていました。

「システムインジェクション」はプラスチックの成形色だけでなく、異なる素材を1つのパーツに一体成形することで、複数のパーツを組み立てたものと同様の可動パーツを作り出すことができます。ガンプラでは旧「HGガンダム」シリーズや「モビルスーツ戦国伝」シリーズで「MSジョイント」として採用されたものが最初ですが、こういうものもありました。

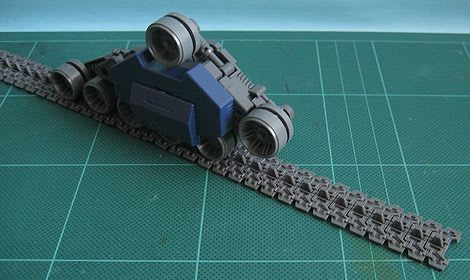

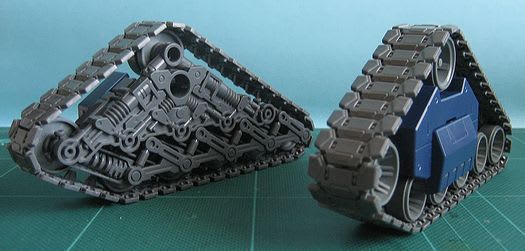

「マイクロガンダム」シリーズです。異材・多色成形技術によって、ほぼ完成状態で成形されたミニスケールのガンプラ(?)です。発売されたのは「機動戦士Vガンダム」が放映されていた頃です。

コンテナ状のケースに入っています。写真のものは「Vガンダム」です。シリーズは「RX-78ガンダム」「Vガンダム」「ザク高機動型」「ザク改」を基本としたバリエーション展開になっていました。

「ザク高機動型」と「ザク改」のパーツを組み合わせると、当時はキットが発売されていなかった「ザクF2型」に近いザクが出来るといううれしいポイントもありました。

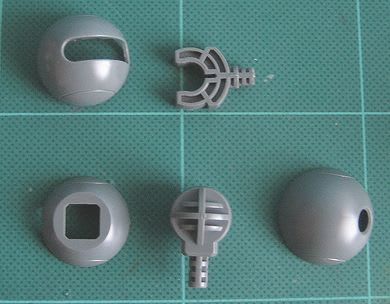

コンテナを開けると、整備用ハンガーを模したランナーにガンダムが固定されているのが見えます。

ランナーにつながったバックパックや武器類を切り取って、本体に組み付ければ完成です。

1パーツで成形されているにも関わらず、4色に色分けされているだけでなく各関節が可動します。この技術は、現在ではパーフェクトグレードのキットの手指や「ケロロ軍曹プラモコレクション(ケロプラ)」の「ケロン人ボディー」などで採用されています。

昔のホビーショーで、システムインジェクションによる一体成形ボディーの1/144スケール「ガンダムF91」の試作品が展示されている写真を雑誌で見たことがありましたが、発売には至らなかったのが残念です。

昔作った1/144Vガンダムとの比較。1/144スケールもかなり小さいですが、こうして見ると大きく見えますねぇ。

「1/250イロプラ」や「マイクロガンダム」の活躍期間はとても短かったため、現在ではほとんど語られることはありません。しかし、これらのアイテムを生み出した技術は確実に現在のガンプラに受け継がれています。そういう意味で、これらのアイテムはガンプラの進化の歴史をたどる上では欠かせないと思い、今回の記事で紹介させていただきました。

1/380スケールのガンプラ史上最小となる多色成形キットが付属する、日清「カップヌードル」を買ってきました。

ラインナップは「ガンダム」「シャア専用ザクⅡ」「量産型ザクⅡ」「ドム」の4種類です。その中から、とりあえず「シャア専用ザクⅡ」を組み立てることにしました。

1/380スケールだけに、とても小さいです。ランナーの外形は、カップヌードルの容器に合わせて丸い形状になっています。

昔の1/550スケールのモビルアーマーキットに付属するガンダムなどをはじめとして、過去にも極小スケールのガンプラはありましたが、このカップヌードル付属ガンプラは多色成型(いろプラ)になっているのがポイントです。

このザクはMGver.2.0を元にしたプロポーションとディテールになっています。それにしてもモールドが細かい! 足の裏が再現されているのがうれしいですねぇ。

合わせ目は消さず、ひじやひざの関節は塗装せず、それでいて中隊長用の羽根飾りや左肩のスパイクは尖らせるという、方向性がよく分からない製作方針ですが、とりあえず完成しました。

ひじやひざのグレー部分は、ガンダムマーカー「ファントムグレー」で塗装しました。モノアイはピンク色のシールを細かく切って貼っています。

出来は非常に良いです! 1体450円ぐらい(販売価格:600円ぐらい、カップヌードル:150円ぐらいとして)と、やや高価だとは思いましたが、値段分は充分に楽しめました♪

ちびケロ(ケロロ軍曹幼少期)付属の1/6スケールの1/100ザク(=1/600スケール)や、MGザクver2.0の頭部との比較。

ここで取り出したのが秘蔵品、初代「イロプラ」の1/250量産型ザクです。

フックに吊って陳列できるタイプの薄い箱に入っています。

箱の裏面には実物大の完成写真とランナーの写真が載っています。

この1/250ザクは1/60キットまたは1/100キットを参考に設計されたようで、1/144キットでは可動しなかった足首関節が可動します。

1/60や1/100スケールのザクは、ほぼ完璧に成形色による色分けが実現されていましたが、この小スケールで色分けされているというのは当時としては画期的なことでした。

ランナーは現在のガンプラの多色成形ランナーの元祖といえる4色成形品です。ザクの基本色は黒・深緑・淡い緑の3色ですので、4色めとなる黄色は関節部に使用されています。HGUCザク改と比較すると、かなり小さいですねぇ。

こちらは同シリーズのグフです。シリーズのラインナップには、他にガンダムとシャア専用ザクがありました。

このグフは1/144キットの縮小版みたいな感じです。肩関節はボールジョイントになっています(写真左下に写っている、オレンジ色のダブルボールジョイント)。

頭部に中隊長用の羽根飾りを取り付ける場合は、前頭部の一部を削るようになっています。昔懐かしいザクの頭部の仕様です。

30代以上の読者の皆様には懐かしいものが入っています♪

ひし形のパッケージの入った「プラモデル用接着剤」です。スナップフィット導入前のキットを組み立てるには接着剤が必要でした。

1/250イロプラキットが生産・販売されたのは、ごく短期間であったため、ご存じない方も多いと思います。25年以上も前に小スケールでの多色成形を実現したというまさに「オーパーツ」のようなキットです。しかも当時の価格は200円!

この後、パーツごとに違う成形色が用いられた「いろプラ」は「ガンダムセンチネル」の「1/144 Sガンダム」や、「逆襲のシャア」シリーズ、「ポケットの中の戦争」シリーズで採用され、現在のガンプラでもほぼ標準仕様になっています。

「いろプラ」にはもう一つの流れがあります。それは、「パーツごとの色分け」ではなく、「1つのパーツに2色以上の成形色が用いられている」という技術「システムインジェクション」です。初採用は確か「機甲戦記ドラグナー」シリーズの「リフター装備型ドラグナー1」だったと思いますが、ガンプラでは旧「HGガンダム」シリーズ以降、機動戦士ガンダムF90」「機動戦士ガンダムF91(シルエットフォーミュラも含む)」「機動戦士Vガンダム」「機動武闘伝Gガンダム」などの一部に採用されていました。

「システムインジェクション」はプラスチックの成形色だけでなく、異なる素材を1つのパーツに一体成形することで、複数のパーツを組み立てたものと同様の可動パーツを作り出すことができます。ガンプラでは旧「HGガンダム」シリーズや「モビルスーツ戦国伝」シリーズで「MSジョイント」として採用されたものが最初ですが、こういうものもありました。

「マイクロガンダム」シリーズです。異材・多色成形技術によって、ほぼ完成状態で成形されたミニスケールのガンプラ(?)です。発売されたのは「機動戦士Vガンダム」が放映されていた頃です。

コンテナ状のケースに入っています。写真のものは「Vガンダム」です。シリーズは「RX-78ガンダム」「Vガンダム」「ザク高機動型」「ザク改」を基本としたバリエーション展開になっていました。

「ザク高機動型」と「ザク改」のパーツを組み合わせると、当時はキットが発売されていなかった「ザクF2型」に近いザクが出来るといううれしいポイントもありました。

コンテナを開けると、整備用ハンガーを模したランナーにガンダムが固定されているのが見えます。

ランナーにつながったバックパックや武器類を切り取って、本体に組み付ければ完成です。

1パーツで成形されているにも関わらず、4色に色分けされているだけでなく各関節が可動します。この技術は、現在ではパーフェクトグレードのキットの手指や「ケロロ軍曹プラモコレクション(ケロプラ)」の「ケロン人ボディー」などで採用されています。

昔のホビーショーで、システムインジェクションによる一体成形ボディーの1/144スケール「ガンダムF91」の試作品が展示されている写真を雑誌で見たことがありましたが、発売には至らなかったのが残念です。

昔作った1/144Vガンダムとの比較。1/144スケールもかなり小さいですが、こうして見ると大きく見えますねぇ。

「1/250イロプラ」や「マイクロガンダム」の活躍期間はとても短かったため、現在ではほとんど語られることはありません。しかし、これらのアイテムを生み出した技術は確実に現在のガンプラに受け継がれています。そういう意味で、これらのアイテムはガンプラの進化の歴史をたどる上では欠かせないと思い、今回の記事で紹介させていただきました。