MG Vガンダムの続きです。

このキットは、あらゆるモビルスーツのキット化の中でもトップクラスの難度をクリアしたものだと思います。曲面で構成された外装、小型の機体の合体・変形(可動部や接続部が小さいため、強度を確保しにくい)、開閉式のシャッター(サイズ的にプラモデルでは再現しにくい)など、難しいところだらけです。よく実現できたなぁと感動してしまいます。

コアファイターには無色透明のプラスチックで成形された着陸脚が付いています。塗装せずに透明のまま飾り台として使用することもできますし、塗装すれば着陸脚として使用できます。コアファイターの底面に余計な取り付け穴を設けないように配慮された形状になっていますが、しっかり取り付けられるわけではないので、取り扱いには注意が必要です。

タイヤの接地面はコアファイターの自重でつぶれた状態を再現するため、平らなところに敷いた耐水ペーパーの上でパーツを滑らせて、平らに削りました。

スキッドの接地面のヒケ(プラスチック成形時に生じる凹み)を耐水ペーパーでならしてから、ガンダムマーカー「00グレー」のインクを筆塗りしました。タイヤを黒く塗るのはもう少し後にします。

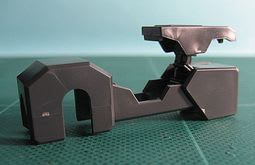

次はビームライフルを組み立てました。筆者は武器類の組み立てが苦手なんです。モビルスーツ本体を組み立ててしまうと達成感に浸ってしまって、その後で武器類を組み立てるのが面倒くさくなってしまいます(汗)。ライフルだけ組み立てて、バズーカを組み立てないということまであります(←おい!)。武器類はパーツの構成上、合わせ目を消す部分が多いというのも原因かもしれません。

でも、MG Vガンダムのビームライフルは筒状に成形されたパーツを組み合わせる方式なので、合わせ目は存在しません。パーティングラインを消す必要はありますが、「パーツを接着→完全に乾燥させてから合わせ目消し→合わせ目がヒケてくるかもしれない」という状況と比べると天と地ほどの差があると思います。非常にありがたいパーツ構成です。

それぞれのパーツのパーティングラインを消していきます。

写真左:銃身部分のパーツです。金型の合わせ目の部分にうっすらとパーティングラインが入っています。前もってゲート部分は削って処理しておきます。

写真右:パーティングラインの部分は、ごくわずかな段差になっている場合が多いです。デザインナイフの刃をパーティングラインに対して垂直に軽く当て、ナイフを横方向に引いて(力はほとんど掛けません)カンナ掛けをするようにして削ります。

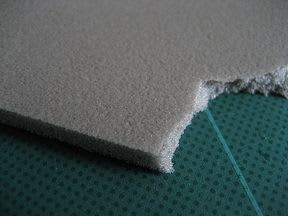

写真左:パーティングラインの段差がほとんどなくなりました。しかし、他の部分との質感に差が出てしまっています。この後、パーツ全体をスポンジ研磨材で磨いて、表面の質感を均一にしていきます。

写真右:パーツにスポンジ研磨材を巻きつけて回し、パーツ表面を磨いた後の状態です。削りカスが付いているので、表面が荒れているように見えますが…。

写真左:スポンジ研磨材で磨いたパーツの表面に付いた削りカスを、歯ブラシでこすり落としました。しかし銃口付近のゲート部分が白くなっているのに気付きました。

写真右:白くなったゲート部分は小さなヒビ割れだと判明したため、パーツに近い色の油性マーカーを塗ってごまかしました。コピックモデラーの「W5」がビームライフルの成形色にぴったりでした。絵画用の油性マーカーにも、このようなゲート跡などの小さな傷を隠すのにちょうど良いものがあります。文房具店や画材店で探してみてください。

ビームライフルの各パーツのパーティングライン消し&パーツ全体の研磨が終わりました。小さいパーツが多いので、かなり手ごわいです。今後、同様の作業がまだまだ続きます。アルベオ・ピピニーデン率いるトムリアット隊の波状攻撃みたいです(汗)。

注意:ビームピストルのパーツ(G10)の後部には、ゲート跡のような小さな突起がありますが、これはビームライフルのセンサー+ストック部分との接続用ジョイントです。削り落とさないように注意しましょう。

ビームピストルのセンサー部分に、ウェーブ製「Hアイズ ミニ(グリーン)」の直径1.2ミリのものを貼り付けました。ただ、このセンサー部分はライフルのセンサー+ストック部分との接続用ジョイントを兼ねていますので、接続の邪魔にならないように気を付ける必要があります。

ライフルのセンサーの透明パーツには、裏側からガンダムマーカーの新製品「ラメパールカラーセット」の「Gラメパールグリーン」のインクを筆塗りしました。

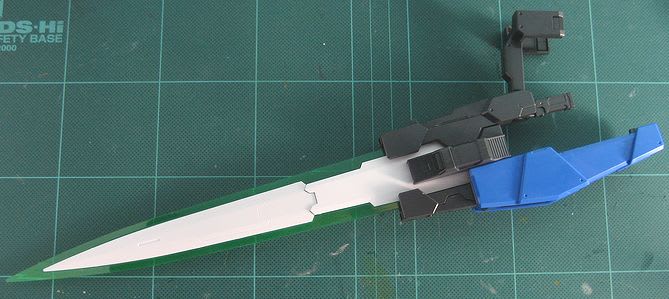

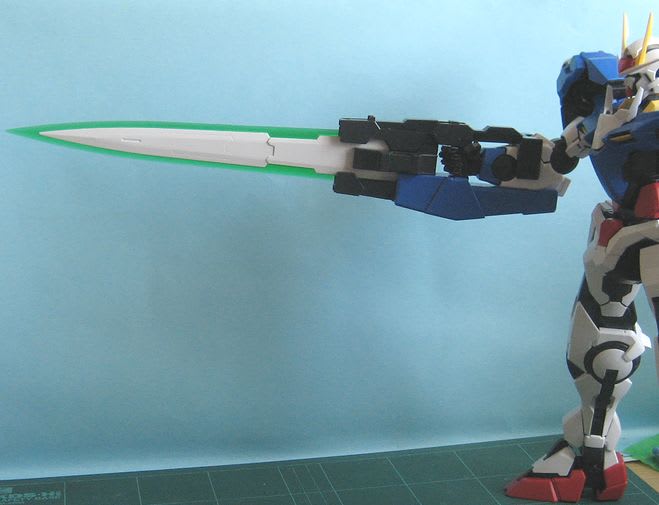

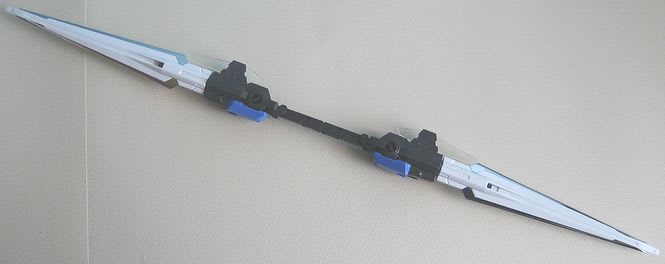

完成したビームライフル。「Vガンダムのビームライフルって、こんなに格好良かったっけ?」と思うぐらい格好良いです。

機体各部のハードポイントへの取り付け用ジョイントが無いため、劇中のようにボトムファイターの機体側面に取り付けることはできませんが、今後に期待しましょう。武装などのオプションが大量に付属したVダッシュ・コアブースターの噂もありますし…。

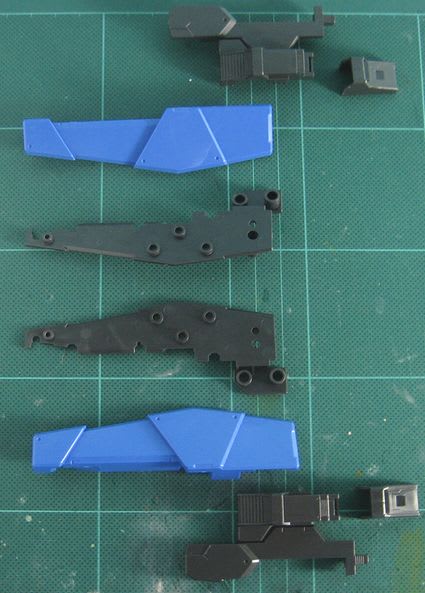

腕の組み立てに入ります。

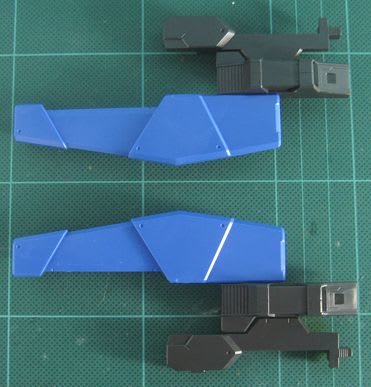

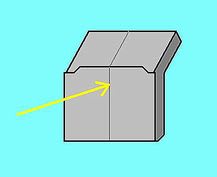

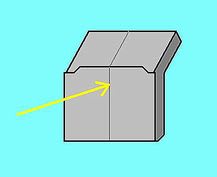

左の図:キットの腕部は複雑な変形機構を巧みに再現したものになっています。トップリム形態の腕部のすき間をふさぐシャッターも、このサイズのプラモデルで可能な限り再現されています。機体の構造上、グレーで成形されたABS樹脂製のフレームパーツが外部に露出する部分が多いですが(図のようなシャッター状の部分など)、それらのパーツのゲート処理やパーティングライン消しも手を抜かずに行うと、完成後の見栄えが違ってきます。

写真右:写真のパーツは、トップリム形態時に赤いコンテナが移動した後のすき間をふさぐシャッター(E23)です。矢印で示した部分はひじ関節の一部として完成後も外側から見える部分です。この部分もパーティングラインを消しておくと良いと思います。

機体各部の丸いハードポイントの外周部には赤い丸のホイルシールが付属していますが、微妙にシールのサイズが小さいので、パーツへのフィット感がいまいちです。当時のアニメ誌に掲載されたイラストでは、この赤丸は朱色に近いイメージがあるため、ガンダムマーカー・Zガンダム用セットの「Zレッド」で塗装することにしました。隠ぺい力の高い、ツヤ消しで朱色に近い赤です。

塗装前に、パーツ全体をスポンジ研磨材で磨き、削りカスを歯ブラシで取り除いて表面処理しておきます。

写真左:はみ出しを気にせずに一気に塗り、完全に乾かしてから…

写真右:先端をマイナスドライバー状に削った爪楊枝でインクがはみ出した部分をこすり落とします。

はみ出した部分を修正した状態。この後、赤丸部分の塗装をこすらないように気を付けながら、爪楊枝でこすったためにツヤの状態が変わってしまった部分をスポンジ研磨材で磨いて修復します。

このキット、ネット掲示板などではひじ関節の保持力の低さや上腕の接続部が外れやすいという指摘が多いです。筆者はひじ関節の保持力については不安を感じませんでした(ビームライフルの重量には負けていないようなので…。強度はやや不安ですが。また、大きくて重いメガビームライフルを持つVダッシュガンダムの場合は状況が変わってくるかもしれません)。上腕と肩の接続部分については奥まで押し込めば大丈夫のようです。

しかし…。

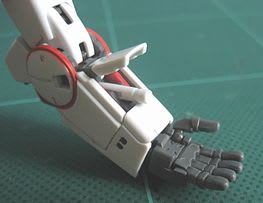

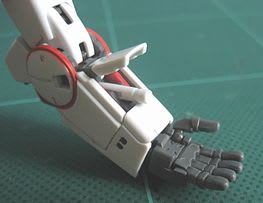

ひじ関節上側を曲げると、上腕の外装パーツが下にずり落ちてしまうことがよくあります。写真は上腕の外装がずり落ちて、内部フレームが出てしまっている状態です。

原因は内部フレームとの接続部がゆるいためです。上腕外装パーツの内側の突起(赤く塗った部分)に瞬間接着剤を薄くコーティングすると、ずり落ちを解消できます。それでもゆるい場合は、黄色く塗った部分にも瞬間接着剤でコーティングすると良いです。

カトキ氏による全身の設定画の立ちポーズを取らせる時は、上側のひじ関節を軽く曲げると良いようです。

前腕内側のカバーを開くと、赤いコンテナに内蔵されたビームサーベルを取り出すことができます。長年の夢だった機構です。本当はコンテナ内にはビームサーベルが2本内蔵されているのですが、このサイズではさすがに無理ですねぇ(汗)。

前回の記事にもたくさんのコメント、ありがとうございます。m(- -)m

アキトさんからのご質問・パーツの洗浄について:筆者は全塗装する場合以外はパーツの全洗浄を行いません。組み立て作業に入る前に、充分に手を洗ってから行うようにし、手の脂がパーツに付着するのを防いでいます(手の脂はしばらくすると復活するので、1時間に1回ぐらいの割合で手を洗います。また、普段からスナック菓子などは箸でつかみ、素手で食べないようにしています)。バンダイ製のキットは、パーツにはあまり油が付いていませんので、筆者はあまり気にしません(塗料が油ではじく時はたまにありますが…)。パーツ表面をスポンジ研磨材で磨き、削りカスを歯ブラシで落すだけにしています。組み立てが済んだブロックごとに眼鏡拭き用の布などで拭くと、さらに良いと思います(ティッシュペーパーは綿ボコリが付きますので、再び歯ブラシでこする必要があります)。

パーツを洗浄する際は、食器洗い用の中性洗剤を水で薄めて使うと良いですよ~。石鹸の場合、油膜がパーツ表面に付着する場合がありますので…。

ヤマトさんからのご質問:筆者も組み立て中のキットを机の上に広げっぱなしの場合が多いです(汗)。ホコリの混入、パーツの紛失や破損などの危険が多いので、やめましょう。筆者も気を付けます…(滝汗)。

アングラーさんからのご質問・ゲート跡が目立つ件について:ゲート部分は他の部分に比べて、ごくわずかに色が濃くなってしまいます。筆者は金型成形されたプラスチックの宿命だと思い、多くの場合はあきらめています。どうしても目立つ場合は、ゲート跡の部分にマーキングシールを貼るか、ダメージ表現や汚し塗装を行って隠すようにしています。

ゲート部分をデザインナイフで削って処理する場合は、削る際の負荷がゲートに掛かってしまい、ヒビ割れが発生することが多いです。この場合はパーツの成形色に近い色の油性マーカー(コピックなど)でごまかします。また、負荷を掛けるのを軽減する削り方について、今後の記事で紹介する予定です。

パチ組さんへ:細部の彫刻やゲート処理、距離の短い筋彫りやシールを細かく切るのにはデザインナイフ、定規を使った長い直線でのプラ板やシールの切り出しにはカッターナイフがそれぞれ適していますので、状況に応じて使い分けてくださいね。

このキットは、あらゆるモビルスーツのキット化の中でもトップクラスの難度をクリアしたものだと思います。曲面で構成された外装、小型の機体の合体・変形(可動部や接続部が小さいため、強度を確保しにくい)、開閉式のシャッター(サイズ的にプラモデルでは再現しにくい)など、難しいところだらけです。よく実現できたなぁと感動してしまいます。

コアファイターには無色透明のプラスチックで成形された着陸脚が付いています。塗装せずに透明のまま飾り台として使用することもできますし、塗装すれば着陸脚として使用できます。コアファイターの底面に余計な取り付け穴を設けないように配慮された形状になっていますが、しっかり取り付けられるわけではないので、取り扱いには注意が必要です。

タイヤの接地面はコアファイターの自重でつぶれた状態を再現するため、平らなところに敷いた耐水ペーパーの上でパーツを滑らせて、平らに削りました。

スキッドの接地面のヒケ(プラスチック成形時に生じる凹み)を耐水ペーパーでならしてから、ガンダムマーカー「00グレー」のインクを筆塗りしました。タイヤを黒く塗るのはもう少し後にします。

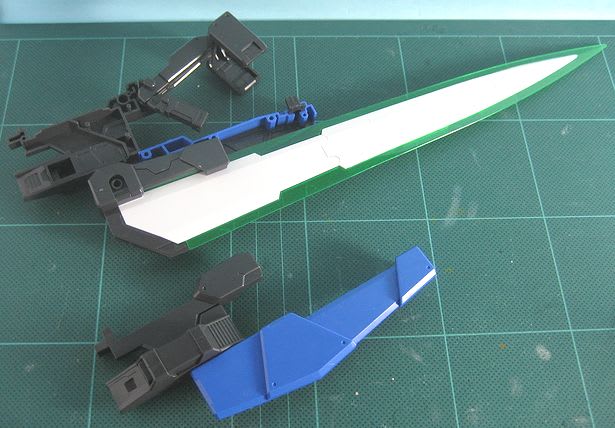

次はビームライフルを組み立てました。筆者は武器類の組み立てが苦手なんです。モビルスーツ本体を組み立ててしまうと達成感に浸ってしまって、その後で武器類を組み立てるのが面倒くさくなってしまいます(汗)。ライフルだけ組み立てて、バズーカを組み立てないということまであります(←おい!)。武器類はパーツの構成上、合わせ目を消す部分が多いというのも原因かもしれません。

でも、MG Vガンダムのビームライフルは筒状に成形されたパーツを組み合わせる方式なので、合わせ目は存在しません。パーティングラインを消す必要はありますが、「パーツを接着→完全に乾燥させてから合わせ目消し→合わせ目がヒケてくるかもしれない」という状況と比べると天と地ほどの差があると思います。非常にありがたいパーツ構成です。

それぞれのパーツのパーティングラインを消していきます。

写真左:銃身部分のパーツです。金型の合わせ目の部分にうっすらとパーティングラインが入っています。前もってゲート部分は削って処理しておきます。

写真右:パーティングラインの部分は、ごくわずかな段差になっている場合が多いです。デザインナイフの刃をパーティングラインに対して垂直に軽く当て、ナイフを横方向に引いて(力はほとんど掛けません)カンナ掛けをするようにして削ります。

写真左:パーティングラインの段差がほとんどなくなりました。しかし、他の部分との質感に差が出てしまっています。この後、パーツ全体をスポンジ研磨材で磨いて、表面の質感を均一にしていきます。

写真右:パーツにスポンジ研磨材を巻きつけて回し、パーツ表面を磨いた後の状態です。削りカスが付いているので、表面が荒れているように見えますが…。

写真左:スポンジ研磨材で磨いたパーツの表面に付いた削りカスを、歯ブラシでこすり落としました。しかし銃口付近のゲート部分が白くなっているのに気付きました。

写真右:白くなったゲート部分は小さなヒビ割れだと判明したため、パーツに近い色の油性マーカーを塗ってごまかしました。コピックモデラーの「W5」がビームライフルの成形色にぴったりでした。絵画用の油性マーカーにも、このようなゲート跡などの小さな傷を隠すのにちょうど良いものがあります。文房具店や画材店で探してみてください。

ビームライフルの各パーツのパーティングライン消し&パーツ全体の研磨が終わりました。小さいパーツが多いので、かなり手ごわいです。今後、同様の作業がまだまだ続きます。アルベオ・ピピニーデン率いるトムリアット隊の波状攻撃みたいです(汗)。

注意:ビームピストルのパーツ(G10)の後部には、ゲート跡のような小さな突起がありますが、これはビームライフルのセンサー+ストック部分との接続用ジョイントです。削り落とさないように注意しましょう。

ビームピストルのセンサー部分に、ウェーブ製「Hアイズ ミニ(グリーン)」の直径1.2ミリのものを貼り付けました。ただ、このセンサー部分はライフルのセンサー+ストック部分との接続用ジョイントを兼ねていますので、接続の邪魔にならないように気を付ける必要があります。

ライフルのセンサーの透明パーツには、裏側からガンダムマーカーの新製品「ラメパールカラーセット」の「Gラメパールグリーン」のインクを筆塗りしました。

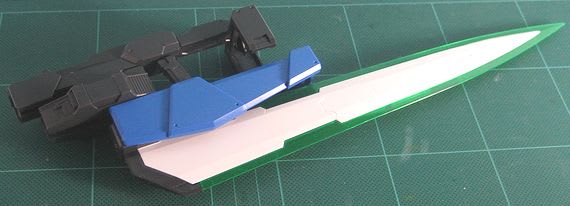

完成したビームライフル。「Vガンダムのビームライフルって、こんなに格好良かったっけ?」と思うぐらい格好良いです。

機体各部のハードポイントへの取り付け用ジョイントが無いため、劇中のようにボトムファイターの機体側面に取り付けることはできませんが、今後に期待しましょう。武装などのオプションが大量に付属したVダッシュ・コアブースターの噂もありますし…。

腕の組み立てに入ります。

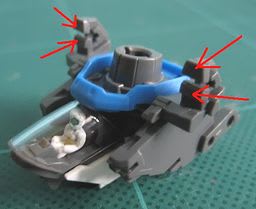

左の図:キットの腕部は複雑な変形機構を巧みに再現したものになっています。トップリム形態の腕部のすき間をふさぐシャッターも、このサイズのプラモデルで可能な限り再現されています。機体の構造上、グレーで成形されたABS樹脂製のフレームパーツが外部に露出する部分が多いですが(図のようなシャッター状の部分など)、それらのパーツのゲート処理やパーティングライン消しも手を抜かずに行うと、完成後の見栄えが違ってきます。

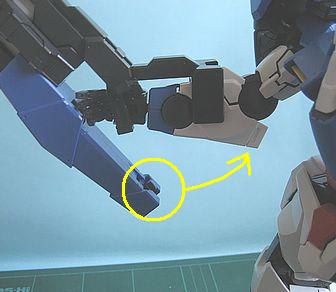

写真右:写真のパーツは、トップリム形態時に赤いコンテナが移動した後のすき間をふさぐシャッター(E23)です。矢印で示した部分はひじ関節の一部として完成後も外側から見える部分です。この部分もパーティングラインを消しておくと良いと思います。

機体各部の丸いハードポイントの外周部には赤い丸のホイルシールが付属していますが、微妙にシールのサイズが小さいので、パーツへのフィット感がいまいちです。当時のアニメ誌に掲載されたイラストでは、この赤丸は朱色に近いイメージがあるため、ガンダムマーカー・Zガンダム用セットの「Zレッド」で塗装することにしました。隠ぺい力の高い、ツヤ消しで朱色に近い赤です。

塗装前に、パーツ全体をスポンジ研磨材で磨き、削りカスを歯ブラシで取り除いて表面処理しておきます。

写真左:はみ出しを気にせずに一気に塗り、完全に乾かしてから…

写真右:先端をマイナスドライバー状に削った爪楊枝でインクがはみ出した部分をこすり落とします。

はみ出した部分を修正した状態。この後、赤丸部分の塗装をこすらないように気を付けながら、爪楊枝でこすったためにツヤの状態が変わってしまった部分をスポンジ研磨材で磨いて修復します。

このキット、ネット掲示板などではひじ関節の保持力の低さや上腕の接続部が外れやすいという指摘が多いです。筆者はひじ関節の保持力については不安を感じませんでした(ビームライフルの重量には負けていないようなので…。強度はやや不安ですが。また、大きくて重いメガビームライフルを持つVダッシュガンダムの場合は状況が変わってくるかもしれません)。上腕と肩の接続部分については奥まで押し込めば大丈夫のようです。

しかし…。

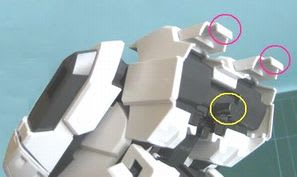

ひじ関節上側を曲げると、上腕の外装パーツが下にずり落ちてしまうことがよくあります。写真は上腕の外装がずり落ちて、内部フレームが出てしまっている状態です。

原因は内部フレームとの接続部がゆるいためです。上腕外装パーツの内側の突起(赤く塗った部分)に瞬間接着剤を薄くコーティングすると、ずり落ちを解消できます。それでもゆるい場合は、黄色く塗った部分にも瞬間接着剤でコーティングすると良いです。

カトキ氏による全身の設定画の立ちポーズを取らせる時は、上側のひじ関節を軽く曲げると良いようです。

前腕内側のカバーを開くと、赤いコンテナに内蔵されたビームサーベルを取り出すことができます。長年の夢だった機構です。本当はコンテナ内にはビームサーベルが2本内蔵されているのですが、このサイズではさすがに無理ですねぇ(汗)。

前回の記事にもたくさんのコメント、ありがとうございます。m(- -)m

アキトさんからのご質問・パーツの洗浄について:筆者は全塗装する場合以外はパーツの全洗浄を行いません。組み立て作業に入る前に、充分に手を洗ってから行うようにし、手の脂がパーツに付着するのを防いでいます(手の脂はしばらくすると復活するので、1時間に1回ぐらいの割合で手を洗います。また、普段からスナック菓子などは箸でつかみ、素手で食べないようにしています)。バンダイ製のキットは、パーツにはあまり油が付いていませんので、筆者はあまり気にしません(塗料が油ではじく時はたまにありますが…)。パーツ表面をスポンジ研磨材で磨き、削りカスを歯ブラシで落すだけにしています。組み立てが済んだブロックごとに眼鏡拭き用の布などで拭くと、さらに良いと思います(ティッシュペーパーは綿ボコリが付きますので、再び歯ブラシでこする必要があります)。

パーツを洗浄する際は、食器洗い用の中性洗剤を水で薄めて使うと良いですよ~。石鹸の場合、油膜がパーツ表面に付着する場合がありますので…。

ヤマトさんからのご質問:筆者も組み立て中のキットを机の上に広げっぱなしの場合が多いです(汗)。ホコリの混入、パーツの紛失や破損などの危険が多いので、やめましょう。筆者も気を付けます…(滝汗)。

アングラーさんからのご質問・ゲート跡が目立つ件について:ゲート部分は他の部分に比べて、ごくわずかに色が濃くなってしまいます。筆者は金型成形されたプラスチックの宿命だと思い、多くの場合はあきらめています。どうしても目立つ場合は、ゲート跡の部分にマーキングシールを貼るか、ダメージ表現や汚し塗装を行って隠すようにしています。

ゲート部分をデザインナイフで削って処理する場合は、削る際の負荷がゲートに掛かってしまい、ヒビ割れが発生することが多いです。この場合はパーツの成形色に近い色の油性マーカー(コピックなど)でごまかします。また、負荷を掛けるのを軽減する削り方について、今後の記事で紹介する予定です。

パチ組さんへ:細部の彫刻やゲート処理、距離の短い筋彫りやシールを細かく切るのにはデザインナイフ、定規を使った長い直線でのプラ板やシールの切り出しにはカッターナイフがそれぞれ適していますので、状況に応じて使い分けてくださいね。