屋島合戦後、源義経は阿波や讃岐の武士たちを

味方につけ、逃げる平氏を追って西へ向かい、

「奥津(追津=おいつ)」辺りに結集しました。

義経の水軍が近づいてくると聞いて、

彦島(引島)に集結していた平氏軍は出撃することになり、

全軍を三手に分け、第一陣に山鹿秀遠(ひでとお)軍、

松浦(まつら)党の水軍が第二陣、第三陣として平氏一門の軍船が出発し、

田ノ浦(文字関の港・現、北九州市門司区)に陣取りました。

両陣営を隔てる距離は4㎞ほどです。

田ノ浦は、潮流の影響を受けないため、

船の潮待ちするのに適した場所とされています。

『平家物語』(巻11・壇浦合戦)に「平家は

長門国(山口県)引島(ひくしま)にぞ着きにける。

平家引島に着くと聞こえしかば、源氏は同国

追津(おいつ)につくこそ不思議なれ。」とあり、

追い迫る源氏を「追津」、平家が陣を布く彦島のことを

「引島(引き退く)」とよんで、語呂あわせをし

壇ノ浦合戦の勝敗を暗示しています。

奥津(追津)とは、長府の沖合にある満珠(まんじゅ)島・

干珠(かんじゅ)島の古称で、下関市の

忌宮神社(いみのみやじんじゃ)の飛地境内です。

原生林に覆われた島は、国の天然記念物に

指定され、立ち入り禁止になっています。

伝承によれば、神功皇后が朝鮮出兵の際、龍神から

潮の干満を操ることのできる潮満珠(しおみつるたま)と

潮干珠(しおひるたま)を授かり、凱旋の後、

海に沈めると満珠島・干珠島になったという。

二島のうちどちらが満珠・干珠かについては両説あり、

はっきりしていないようです。

忌宮神社は、仲哀天皇が熊襲征伐のために

設けた豊浦宮(とよらのみや)跡といわれています。

晴れた日には、火の山公園展望台からも

これらの島は遠望できますが、近くに見える

豊功(とよとこ)神社と御船手(おふなて)海岸に向かいました。

国道9号線沿いのサンデン交通「松原」バス停

バス停近くに建つ「城下町長府観光案内図」

松原バス停を下車すると、国道9号線沿いに豊浦高校があります。

同校のグラウンド横を海に向かうと、戦国時代ここにあった

串崎城(大内氏の家臣内藤隆春築城)跡の石垣が見えます。

壇ノ浦合戦の時、義経は串崎(現、下関市長府宮崎町)の漁師から

12艘の串崎船を取立て、関門海峡の潮流に詳しい

漁師とも海賊ともいわれる人たちを味方につけています。

このことからも早くからこの地には、

地の利を生かした海上勢力の拠点があったと考えられています。

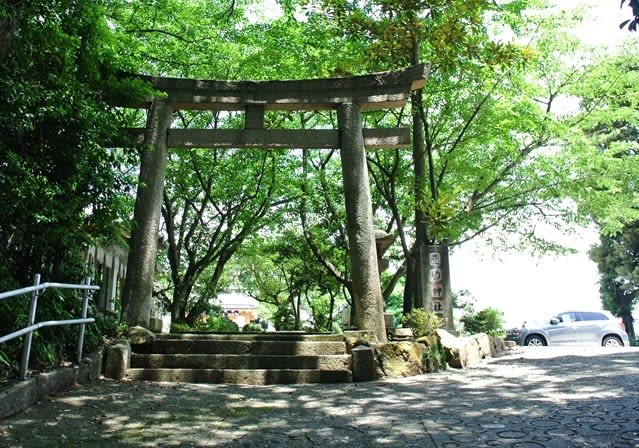

拝殿

豊功神社は明治元年(1868)旧藩主毛利家の霊屋として創建されました。

豊功神社は、満珠島・干珠島が寄り添うように望める絶景スポットです。

七福神像

この像の背方向の満珠・干珠神の二島の浮かぶ豊浦湾は古来龍宮世界に

つながる聖なる海としていろいろな神話や伝説に富んでいます。

当神社の境内にも太古より龍神が祭られ今に龍神社として崇められております。

この像はまさしく壽・福・富をもたらす七福神が宝船ならぬ龍神船に同乗して

龍宮の神都に向かうめでたい瑞祥と形象して七福神に献納されました。

崇敬の皆様方に七福の瑞祥あらたかならんことを祈念致します。(碑文より)

高台にある境内からは満珠・干珠を眼下に眺められ、

初日の出の名所としても有名です。

見はるかす 二つの島の あはひより 宝船入り 福神祀る 秋月

豊功神社から御船手海岸に向かいます。

長府宮崎町6

下関市の大歳神社(源義経戦勝祈願の地)

『アクセス』

「豊功神社」下関市長府宮崎町4-1

JR長府駅からバス9分「松原」下車、徒歩7分

JR下関駅からバス21分「松原」下車、徒歩7分

「御船手海岸」下関市長府宮崎町7-18

JR長府駅からバス9分「松原」下車、徒歩10分

JR下関駅からバス21分「松原」下車、徒歩10分

『参考資料』

「山口県の地名」平凡社、1988年 「山口県の歴史散歩」山川出版社、2006年

富倉徳次郎「平家物語全注釈(下巻1)」角川書店、昭和42年

安田元久「源義経」新人物往来社、2004年

森本繁「史実と伝承を紀行する 源平海の合戦」新人物往来社、2005年

安富静夫「水都(みやこ)の調べ関門海峡源平哀歌」下関郷土会、2004年

「下関観光ガイドブック」下関観光振興課