平清盛の嫡男重盛(1138~1179)は、平家一門が六波羅一帯に館を構えていた頃、

その東南の小松谷に住んでいたため、小松殿・小松内大臣とよばれ、

また小松家といえば重盛一門の通称となっています。

小松市は石川県の南部に位置する日本海に接した所で、

かつて加賀国の国府があった地です。

歌舞伎の勧進帳の舞台となった安宅の関址、北陸篠原合戦で

討死した斎藤実盛の兜を所蔵する多太(ただ)神社があり、

また清盛に寵愛された仏御前の故郷でもあります。

篠原合戦に敗れ、敗走する平家軍の中で、老武者斎藤実盛は白髪を

黒く染めて戦い討死しました。奥の細道の途中、芭蕉は実盛の兜を拝観し、

♪むざんやな かぶとの下の きりぎりす と詠んでいます。

「小松」の地名の由来は諸説あり、小松内府平重盛の所領であったことによるという説、

一方、花山法皇が別荘を造り、数多くの小松を植えたという説もありますが、

平家物語ファンとしては、重盛にちなむ説をとりたいところです。

重盛ゆかりの寺院がJR小松市駅の近くの東町にあります。

「小松山法界寺」浄土宗法界寺はもと三密精舎鎮華院小松寺といい、

平重盛が六十六ヵ国に建てた小松寺のひとつであるという。

小寺村(現、小寺町・御宮町)は、仁安2年(1167)、この村に創建された

小松寺の門前集落と伝えています。(『石川県の地名』)

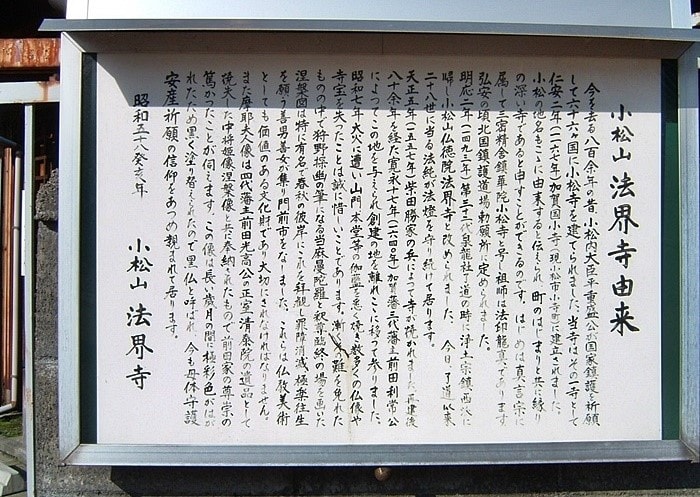

十数年前、安宅関址を訪ねた時、通りすがりに街角にたつ説明板に

平重盛の文字を見つけて撮影した一枚です。

現在、門前に説明板は立っていないようです。

「小松山法界寺由来 今を去る八百余年の昔、小松内大臣平重盛公が

国家鎮護を祈願して六十六ヵ国に小松寺を建てられました。

当寺はその一寺として仁安二年(一一六七年)

加賀国小寺(現小松市小寺)に建立されました。

小松の地名もここに由来すると伝えられ、町のはじまりと共に

縁りの深い寺であると申すことができるのです。はじめは

真言宗に属して三密精舎鎮華院小松寺と号し祖師は法印龍真であります。

弘安の頃北国鎮護道場勅願所に定められました。

明応二年(一四九三年)第三十二代泉龍社了道の時に浄土宗鎮西派に帰し

小松山仏徳院法界寺と改められました。今日、了道以来二十八世に当たる

法純が法燈を守り続けて居ります。天正五年(一五五七年)柴田勝家の兵によって

寺が焼かれました。再建後八十余年を経た寛永十七年(一六四〇年)加賀藩三代藩主

前田利常公によってこの地を与えられ創建の地を離れこヽに移って参りました。

昭和七年大火に遭い山門本堂等の伽藍を悉く焼き数多くの仏像や

寺宝を失ったことは誠に惜しいことであります。

漸くその難を免れたものの中で狩野探幽の筆になる当麻曼荼羅と

釈尊臨終の場を画いた涅槃図は特に有名で春秋の彼岸にこれを拝観し罪障消滅、

極楽往生を願う善男善女が集まり門前市をなしました。これらは

仏教美術としても価値のある文化財であり大切にされなければなりません。

また摩耶夫人像は四代藩主前田光高公の正室清泰院の遺品として

焼失した中将姫像、涅槃像と共に奉納されたもので

前田家の尊崇の篤かったことが伺えます。この像は長い歳月の間に

極彩色がはがれたため黒く塗り替えられたので黒仏と呼ばれ、

今も母体守護安産祈願の信仰をあつめ親まれて居ります。

昭和五十八癸亥年 小松山法界寺」(現地説明板より)

重盛開基の小松寺は、愛知県小牧市味岡、愛知県一宮市五反田、

愛知県知立市、広島県福山市鞆町などに残っています。

この他重盛や平家一門などと関係のない小松寺も各地に存在しています。

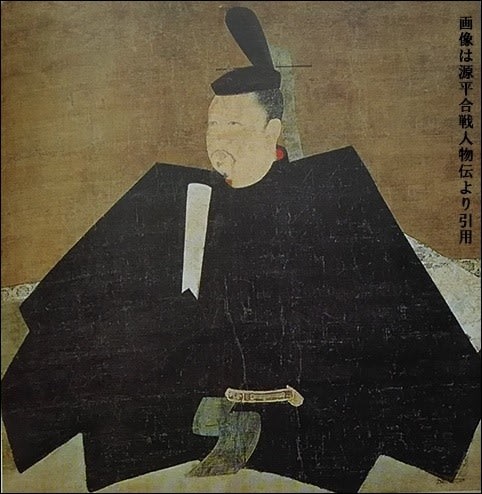

平重盛像 神護寺蔵(国宝)

悪源太と恐れられた源義平と戦う重盛の勇姿 矢先稲荷神社蔵

大山祇神社奉納の伝平重盛白鞘柄の豪華な螺鈿飾(らでんかざり)太刀(重文)

平重盛の母は高階(たかしな)基章の娘、妻は藤原成親の妹です。

十九歳で父清盛に従って参戦した保元の乱では、白河殿に夜討ちをかけ

「八郎が矢さきにひとつあたらん」と真っ先に強弓の鎮西八郎為朝の前に

果敢に進み出で、慌てた清盛が郎党に制止させています。

その三年後の平治の乱でも、平家重代の唐皮の鎧に小烏(こがらす)の太刀を佩(は)き、

「年号は平治也、花の都は平安城、われらは平家也、三事相応して、

今度の戦に勝たんことなんの疑かあるべき。」と言って部下たちを鼓舞し、

待賢門を守る悪源太義平(源義朝の子)と渡り合い、

平家貞(貞能の父)に「重盛様はご先祖平将軍貞盛の

生まれかわりのようです。」と称賛され、将来を期待されています。

保元・平治の乱の頃の重盛は心身ともに充実した時であり、

これ以後、軍事上ではあまり華々しい活躍を見せていません。

重盛は元来病弱であったらしく、病気で二度も官職を辞任しています。

このことが重盛を神仏に深く帰依させたようです。

『平家物語』には、重盛が宋に金を贈り、永代供養を願ったという話や

東山の麓に四十八間の仏堂を建て、若く美しい女房たちを集めて

法会を開いたので「燈籠大臣」と称されたとの説話もみえます。

重盛は熊野信仰厚く、熊野本宮の参詣では、清盛の暴虐を悲しみ熊野権現に

「父の行いを改めさせてください。それが無理なら自分の命を縮め、

来世での苦しみだけでも救ってほしい。」と一晩中祈りました。

熊野から帰ってまもなく病の床につき、平家一門の滅亡を見ずに世を去りました。

死因は不食の病、今でいう胃潰瘍、胃がんにあたります。

一説には頸部の「悪痩」(延慶本)という。重盛死去のしらせに世間の人々は

「こののち天下にいかなることが起こるのであろう。」と恐れおののき

その死を悲しみました。この頃から平家の栄華にかげりが見えはじめます。

重盛は信仰のために多額の出費をしたと思われます。宋に寄進した金の出所は、

重盛が知行していた奥州気仙郡(現、岩手県大船渡市・陸前高田市)から

まいらせた年貢(『源平盛衰記』)としており、

平家一門の富はそうした浪費にも十分耐えうるものでした。

「巻1・吾身栄華」の一節は、その財力を次のように語っています。

「日本秋津島はわずかに66ヵ国。そのうち平家の支配する国は30余ヵ国。

この他平家所有の荘園や田畑はいくらあるかわからない。宮中の殿上の間は

華美な衣装で着飾った一門の人々が満ちあふれ、まるで花が咲いたようだ。

平家の邸には、上級貴族が集まり、さながら門前は彼らの牛車や馬で市が

できるようだ。海外からは豪華な品々が集まり、一つとして欠けるものはない。」

平氏の荘園は後に没収されましたが、五百余ヵ所あったという。

これまで後白河院と清盛の間で潤滑油の役割を果たし、清盛の横暴を

諫めていた重盛が没した途端、二人の間の亀裂は決定的となります。

鹿ヶ谷事件が発覚し、清盛によって院近臣の藤原成親、西光を処刑、

俊寛らは鬼界島に流されて以来、平静をよそおいながらもその実、

反感を強めていた院が清盛の勢力を排除しようとします。

藤原基実没後、基実の後家の盛子(清盛の娘)が相続していた

摂関家領の管理権を盛子の死後、取り上げたばかりか、

維盛(重盛の嫡男)に相続されるはずの重盛の所領越前国(福井県)を

没収するなどして清盛を挑発していきます。

盛子、重盛と続いて二人の子を失い何かにつけ心細く感じていた清盛は、

福原に引き籠っていましたが、たまりかねて軍勢を率いて上洛し、

院近臣の官職を取りあげて追放し、次いで後白河院の身柄を法住寺殿から

洛南の鳥羽殿(鳥羽離宮)に移して幽閉し、院政を停止させました。

(治承三年の清盛クーデター、治承三年の政変)

小松家の重臣平貞能(さだよし)は、都落ちに際し、重盛の墓を掘り起こし

「ああ、情けなや。殿はこうなることを悟っておられたので、神仏に祈願して

早くお亡くなりになったものと存じます。あの時、貞能もお供すべきでしたが、

甲斐なき命を永らえて、このような憂き目に遭っております。

私めが死にましたら、必ず殿と同じ浄土へお迎えください。」と

重盛の遺骨に向かって泣く泣くかき口説くのでした。

平重盛熊野詣(熊野本宮大社)

『アクセス』

「小松山法界寺」石川県小松市東町92 ℡ 0761-22-3448

JR北陸本線小松駅徒歩約3分

『参考資料』

「石川県の地名」平凡社、1991年 上横手雅敬「平家物語の虚構と真実(上)」塙新書、1994年

安田元久「平家の群像」塙新書、1982年 新潮日本古典集成「平家物語(上)」新潮社、昭和60年

倉富徳次郎「平家物語全注釈(上)」角川書店、昭和62年

兵藤祐己「平家物語の読み方」ちくま学芸文庫、2011年 上横手雅敬「源平争乱と平家物語」角川選書、平成13年

水原一「新定源平盛衰記(2)」新人物往来社、1993年「図説源平合戦人物伝」学習研究社、2004年

日本古典文学大系「保元物語 平治物語」岩波書店、昭和48年

重盛は戦に臨んでも冷静沈着、信仰心厚かったが生来病弱(消化器系の疾患?)とか。

先々を思い悩んで神仏に頼ったり、上皇と清盛一門との軋轢を何とか避けようと心を砕いて年来の疾患を重くしていったのでしょうか。

出世前の平氏なら嫡男の母(高階氏)の身分は相応だったでしょうが後妻の時子の妹が宮中に上がりときめけば宮中、平氏一門の中でも時子の血筋の宗盛達の世になってゆきますよね。

傍系に落ちた小松一門はその後の戦いでも意見を取り上げられずただ、駒のように侍大将として使われるのみ。

平貞能の働きによって、重盛の墓や供養する寺、一門の拠り所が関東に残ったのは幸いでした。

対照的な父子の人物像が物語の一つの魅力となっていますね。

平家物語には、清盛を実際以上に悪人として描き、史実をねじ曲げてでも、

重盛を聖人君主に作りかえようとした形跡が見られます。

清盛の悪を強調するために重盛は善人でなければならなかったのです。

このような理想的な人物が早くに亡くなり、

歯止めを失った清盛が権勢を嵩に独裁政治の道を歩み始め、

その悪行によって戦乱が起こり、平氏一門を滅びへと導いたと物語は語っています。

重盛の死後、毛並みのよい時子を母にもつ宗盛が台頭してきましたね。

重盛の嫡男維盛は嫡流ながら、総大将としては連戦連敗、

小松家の人々はいっそう辛い立場に立たされることになりました。

何にしても重盛公には、もっと長生きしてもらいたかったです。

私事ですが、5月15日に京都の葵祭に出かけようと思います。その時に知恩寺にも参りたいと思います。情報ありがとうございました。

立ち寄ったという観梅スポット、松山神社もあり梅見に出かけたことがあります。

その小松が重盛の所領だったとは知りませんでした。

重盛が長生きしていれば、あんなに早く平家が滅亡することはなかったでしょうね。

葵祭、よいお天気になるといいですね!

治承3年の葵祭に小督の生んだまだ2歳の範子内親王が斎王として行列に従い、

それを後白河院や関白基房たちは、それぞれに桟敷を構えて見物しています。