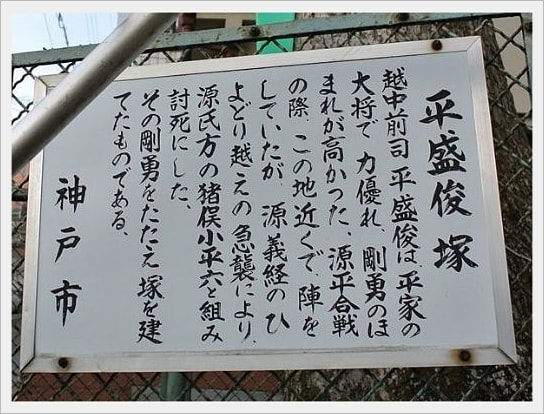

山ノ手の侍大将として古明泉寺に陣を布いた越中前司盛俊は、

猪俣党の猪俣小平六範(則)綱に言葉巧みにだまされて戦死しました。

神戸市長田区名倉町、苅藻川ほとりの楠の下に

無念の死を遂げた盛俊の塚があります。

盛俊が陣を布いた古明泉寺(もとの明泉寺)は、

長坂越の地(現在の雲雀丘小、中学校辺り)にありましたが、

戦火で寺は焼け、盛俊の塚から苅藻川沿いに上った長田区明泉寺町に

現在の明泉寺(大日寺)が再建されています。

六甲山地から流れ出る苅藻川は、現在は小さな川ですが、

当時は豊富な水量をもった河川でした。

一ノ谷合戦の激戦地であったこの辺りから、川筋を遡れば鵯越があり、

多くの死体が流れ苅藻川は、血の川と化したといわれています。

古い楠の下にたつ盛俊の塚

義経別働隊の多田行綱勢の鵯越急襲により、能登守教経、通盛(教経の兄)とともに

鵯越の麓を守っていた山ノ手陣は敗走し、通盛は討たれ能登守教経は早く

播磨へと落ちのびましたが、教経配下の侍大将の平盛俊は敵に囲まれ

逃げ切れぬと思ったのか、ただ一騎踏みとどまって戦っていました。

そこへ猪俣小平六範綱(のりつな)が馳せ来て一騎打ちとなりました。

二人とも大力の武者として知られていましたが、特に盛俊は

六、七十人で上げ下ろしする船をたった一人で持ち上げるという

怪力の持ち主でしたので、あっと言う間に範綱を組み伏せ、

今にも首を斬ろうとした時、苦しい息の中で範綱は

「お待ち下さい。敵の首を取る時は、自らも名乗り、相手にも名を問うてこそ

手柄となるもの。名も知らぬ者の首を取って何になさるのか。」と言うので、

盛俊もそれもそうだと思い「もとは平氏の一門であったが、

身の不肖によって、今は侍になった越中前司盛俊という者だ。」と名乗ると

「武蔵国の住人、猪俣小平六範綱という者です。どうか命ばかりはお助け下さい。

平家はすでに負戦とお見うけいたします。助けていただければ、

もし源氏の世となりましたならあなたの一門が何十人おられようと、

今度の戦の勲功の恩賞に代えて、お命をお助け申しましょうぞ。」と言うと

盛俊は大いに怒って、「盛俊は不肖の身とはいえ平氏の一門であるぞ。源氏を

頼ろうとは思いもよらぬことである。とんでもないことをいう奴めが。」と言って

首を刎ねようとするので、範綱は何とか助かろうと苦し紛れに

「情けない、降参している者の首を取るという法があろうか。」と言うので、

盛俊は急に哀れになり、太刀を収めて許してやりました。

うしろが深田の畦に二人で腰を掛けて息を整えている所へ、

武者が一騎馳せ寄って来ました。

盛俊が不審げな目で見ているので、範綱は「あれはそれがしと親しい

人見四郎という者です。ご安心下さい。」と言いつくろいながら

隙を窺っていました。初めのうちは盛俊も二人に気を配っていましたが、

次第に近づいてくる新手の敵、猪俣党の人見四郎に気を取られて

ふと目を離した隙に、範綱は急に立ち上がり、拳で盛俊の胸板を突いて

深田へ突き倒し、馬乗りになって首を取りました。

そのうち人見四郎もやって来たので、範綱は後に功名争いが起こらないようにと

すぐさま盛俊の首を太刀に刺して掲げ、「かの鬼神と聞こえた平家の侍、

越中前司盛俊を武蔵国の住人猪俣小平六範綱が討取ったり。」と

高らかに名乗り、その日の功名の筆頭に名を連ねました。

盛俊が討たれたのは、この碑が立っている辺だったといいます。

このように語り本『平家物語』では、

盛俊は範綱の盛俊一族助命の誘いをきっぱりと断りましたが、

『平家物語』諸本の中で、古い要素を多く残すとされている

『延慶本』によると、盛俊に首を取られようとした範綱は、

「お助け下さい。平家はすでに負け戦さとお見うけします。

源氏の世になりましたなら、それがしの勲功と引替えに、

頼朝殿にお願いしてご一族の方々の命をお助けします。」との

甘い言葉に盛俊は、まんまと乗せられてしまいます。

ところが、範綱は命乞いをしておきながら、

親族の人見四郎がやってくるのを見ると約束を破り、

油断している盛俊を後から突いて、深田に落とし討ち取りますが、

多くの手下を連れて駆けつけてきた人見四郎は、

範綱が騙し討ちにして取った首を横取りしてしまいます。

一人だった範綱は、脅されてその首を奪われてしまいましたが、

先にこっそりと盛俊の耳を切り取っておきました。

論功行賞の場で、人見四郎が盛俊の首をさし出すと、

範綱は隠し持っていた耳をとり出し、この手柄は、

範綱のものになったという凄まじい話までつけ加えられています。

平家は維衡(これひら)が伊勢守となった頃から、

東国から拠点を伊勢国(三重県)に移して勢力を広げます。

やがて清盛の祖父正盛が都に進出し勢力を増していくと、次第に正盛を頭領として

伊勢平氏の一門であった他の親族がその家来格となっていきました。

昔一族であった平盛国・盛俊の一家と平家貞・貞能(さだよし)の一家は、

特に忠盛・清盛の重臣として活躍しました。

中でも盛俊の父、主馬(しゅめ)判官盛国は清盛の家老のような存在で、

清盛が亡くなったのは盛国の邸であったと『吾妻鏡』は伝えています。

盛俊は清盛の家の政所別当(家政を司る長官)を務め、清盛の妾厳島内侍を

賜り妻とし、鹿ケ谷事件では、首謀者の藤原成親を捕縛しています。

源平合戦では墨俣川の戦い、北陸道追討などに侍大将として参戦し、

「平家第一の勇士」といわれました。

盛俊が猪俣小平六に「もとは平家の一門」と名乗った

心の奥底には平侍とは違うという誇りが垣間見えます。

「戦場において武士が卑怯未練なふるまいをしないという考え方は、

中世後期になって、ようやく見える程度であると考えたい。」

(『平家物語全注釈』)とあるように、 戦いの際に

一般的な道徳観はある程度抑止力となったと思われますが、

「平家物語」が描く武士は、おのれの名に恥じず、武士らしく

生きたかというと必ずしもそうではありませんでした。

盛俊を討った小平六の墓が本拠地の猪俣にあります。

猪俣小平六範綱の墓(高台院)

村野工業高校の西側には、小平六の石碑が建てられています。

源平合戦勇士の碑

神戸の氷室神社(能登守教経の山手の陣)

『アクセス』

「平盛俊塚」神戸市長田区名倉町二丁目2

JR神戸駅から「名倉町」バス停下車 停留所近くの石段を降りて1、2分

『参考資料』

新潮日本古典集成「平家物語」(下)新潮社 「平家物語」(下)角川ソフィア文庫

佐伯真一「戦場の精神史」NHKブックス 大津雄一「平家物語の再誕」NHKブックス

冨倉徳次郎「平家物語全注釈」昭和42年 高橋昌明「平家の群像」岩波新書

安田元久「源平の争乱」新人物往来社 「兵庫県の地名」平凡社

「歴史を読みなおす」(8)朝日新聞社

全盛期の平氏も権力にもの言わせて、各地で驕った行いをしたのでしょうけれど…。

そんな事を思うのは、平和な時代の人間の甘い考えなのでしょうけれど。

だからこそ盛り返せずに滅びてしまった平氏の生き様、個々の事情が語り物として、長い年月知識階級だけでなく、一般庶民にまで愛されて、謡曲やお能、歌舞音曲に形を変えながらも、多くの異説を伴って残っているのでしょう。

味方さえ欺いて勝利することもありました。

(宇治川の先陣争いの梶原と佐々木や一ノ谷の先陣争いの平山、熊谷など)

とっさの間に機智を働かせた行動は時には、称讃さえされています。

「平家物語」諸本が多くあることは前にも述べましたが、

書き換えたり、新しい話をつけ加えたり、削ったりというように

既にある物語を大胆に改作した作者が何人もいて

さまざまな「平家物語」が生まれたといわれています。

「延慶本」は鎌倉時代末期に書き写されたもので、

「平家物語」諸本の中で、古い形態を最も多く残しているとされています。

盛俊最期の話は、もとは延慶本にあるように盛俊を騙して首を取り、

人見四郎との手柄争いにも勝利した則綱の手柄話だったようですが、

琵琶法師の語りのテキストだったといわれる「語り本」の作者は、

欲をむき出しにしたあまりに生々しい話にうんざりとして

改作したと考えられています。