ウィリアム・フォークナー

なんて言えばいいんでしょう?

私はこの本の中に収められている8篇の、どの登場人物にも

好意を抱くことができません … なんらかの感情すら持てないですね。

これらの短編の多くは舞台が南部で、白人、黒人、インディアンが登場している

ストーリーなのですが、当時どういう行いが “ 是 ” とされて

何が “ 非 ” とされるのかを判断するのはとても難しいという思いしかありません。

もちろん奴隷制度や一人種による他人種への迫害などが悪であることは

現代に生きるものなら理解していることですが、それが当たり前とされる環境に

生きていたら自分がどういう行動をとるか、まったく予測がつきません。

いったいどうしているだろう? 私は長いものに巻かれるタイプだからなぁ…

たぶん、南北戦争直後(1865年)あたりの物語が描かれているのですが

フォークナーはこちらが悪でこちらが善である、という書き方はしておらず

起こった事のみを淡々と連ねています。

人物の性格や感情などはできるだけ排除され、事の成り行きに釈明などもなく

善悪を判断する材料を与えることさえ拒んでいるようにみえます。

ありのままを受け入れろということでしょうか?

いくらか好きな物語は他にあったのですが、人種にふれた作品をあげてみます。

『あの夕陽(That Evening Sun)/1931年』

コンプトン家の料理人ナンシーは姿を消した夫ジーズアスを怖れて

独りで自分の小屋へ帰りたがらず、家の子たち3人を執拗に誘って連れ帰ります。

子供を迎えにきたコンプトン氏は恐怖に怯えるナンシーを独り残して小屋を後にします。

『乾燥の九月(Dry September)/1931年』

中年のミス・クーパーが黒人男性のウィル・メイズに乱暴されたと言いだし

町の白人男性たちはいきり立ちます。

ふたりを知る理髪師ブッチは濡れ衣だとウィルを庇いますが、怒った男たちの

私刑(リンチ)を止めることはできませんでした。

『孫むすめ(Wash)/1934年』

戦争後も北部へ行かず、20年もの間サトペン大佐に仕えてきた老人ワッシは

落ちぶれ酒浸りになった60歳ちかい主人が、自分の15歳の孫むすめに

手をだした時も責めようとはしませんでした。

しかし、孫むすめが女の子を生んだ時「雌馬なら立派な小屋を造ってやるのに」と

いうサトペンの言葉を聞いたワッシは今までにない行動にでます。

『あの夕陽』は黒人夫婦の問題になるべく立ち入るまいとする主人一家の話しです。

憐れみをかけてあげるでもなく、放り出すでもなく…

使用人に煩わされたくないという姿勢がみてとれます。

他2篇は、概要だけ読むと白人の横暴ということになるのでしょうが

彼らは何十年もそうやって生きてきた人たちです。

「あなたたちのやっていることは酷いことなのだ」と言われたところで

キョトンとするだけでしょうし、笑い出すかもしれません。

この本を十何年ぶりに読んだ今、オバマ大統領の就任がアメリカにとって

どれだけ大きなCHANGE!であるか、少しだけ分かったような気がします。

余談です

余談です『納屋は燃える』(Barn Burning)というのがありまして

怒りのあまり納屋に火をつけてばかりいる男性の話しなんですが

放火の理由は全く違うけど、村上春樹氏に『納屋を焼く』という短編がありますよね?

なにかインスパイアされたのかしら? それとも無関係かしら?

今日のお昼に(会社で)ペーチャさんのブログを見ていて牛丼のことを思い出しました。

最近食べてないなぁ・・吉野家も松屋も。

学生時代はすごく食べていて、アメリカ牛問題まではテイクアウトもしていたのですけれども。

最近は家で作ることが多くなってますが、お恥ずかしいことに吉野家の方が美味しいと思います。

年末の大掃除から古い本を再読中で『デイジー・ミラー』もその時見つけたものです。

最後の数ページが無かったらつまらない本で終わっていたような気がするのですが

最後で少し救われました。

『フォークナー短編種』は同じものを3冊持ってました

今回読み直して好きだったのは『エミリーにバラを』という物語です。

頑固なお婆さんは嫌いじゃないです。

お爺さんは勘弁してほしい…と思うんですけど。

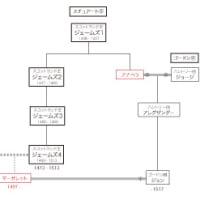

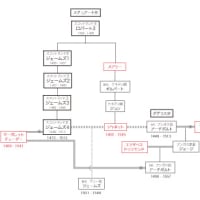

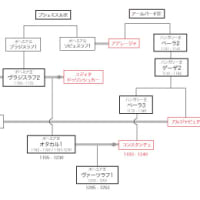

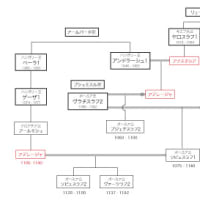

今回解説まで読んで、コンプソン家やサートリス家という一家が継続的に登場しているということを

知りました。

機会があったら読んでみたいと思っています。

『フォークナー短編集』と『デイジー・ミラー』、ぼくも読みました。後者はあんまりおもしろくなかったですけどね。

フォークナーはアメリカ最大の作家とも言われますよね。でもそんことは知らなかった10代の頃、ぼくは『響きと怒り』を読みました、衝撃的でした。それで『フォークナー短編集』も読んでみました。フォークナーの小説群には同じ舞台で同じ登場人物が出てくる作品が幾つもあるので、そういう意味で楽しめました。