空港に来ている。羽田まで一飛び、東京見物である。

荷物があるので最寄りのJR駅までタクシーで行き、発車寸前の車両に乗り込む。周りは女性ばかり、専用車だった。冷や汗もの、つぎの駅でさっそく乗り換えた。前途多難?

守屋武昌前防衛事務次官がついに収賄容疑で昨日(11月28日)逮捕された。「身分なき共犯」としてその妻も一緒に逮捕という。守屋前事務次官は山田洋行の元専務から8年間の間に300回以上のゴルフ接待を受け、その費用が1500万円を上回るそうである。今回は2003年8月から2006年5月の間に12回、妻と一緒にゴルフ旅行の接待を受けたのが収賄容疑の対象となっているとのことである。

連日報道される守屋前事務次官の無軌道ぶりに、私は辟易してしまったので今更コメントすることもないのであるが、逮捕という事態を迎えて彼こそ「罪の巨塊」そのものではないか、と私の頭の中で回線がつながったのである。

「罪の巨塊」というのは大江健三郎氏による罪作りな『造語』である。私のブログ大江氏による「罪の巨塊」の変な説明で指摘したように、言葉を作った当人もそれで何を云いたいのか、その説明が自己矛盾を来しているだけに、聞かされた方も訳が分からない変な言葉である。訳が分からないままそのおどろおどろしい語感から「罪の巨塊」という言葉が、守屋前事務次官にぴったりとはまったのである。

大正のはじめ、シーメンス事件という外国からの艦船購入にまつわる海軍の大疑獄があった。ドイツのシーメンス会社社員が会社の重要書類を盗み、時の東京支店長を強迫するという一商社内のトラブルからことが起こった。その盗んだ書類の中に会社が発注者の日本海軍将校にリベートを送ったとの記載があったというのである。これが引き金になり、不祥事が次から次へと明るみに出て、イギリスのビッカース商会日本代理店三井物産の重役が贈賄容疑で逮捕された。そして当時の艦政本部長が巡洋艦金剛をビッカース商会に注文させることの見返りに三井物産の手を経てビッカース商会から40万円の賄賂を受け取っていることが判明したのである。

その間貴族院は海軍予算7000万円削減を可決し、結局予算案が不成立となったことから時の第一次山本権兵衛内閣は大正3(1914)年3月24日に総辞職した。

昔軍人今文民と違いはあってもまさに「歴史は繰り返す」である。福田内閣の命運これいかに。

連日報道される守屋前事務次官の無軌道ぶりに、私は辟易してしまったので今更コメントすることもないのであるが、逮捕という事態を迎えて彼こそ「罪の巨塊」そのものではないか、と私の頭の中で回線がつながったのである。

「罪の巨塊」というのは大江健三郎氏による罪作りな『造語』である。私のブログ大江氏による「罪の巨塊」の変な説明で指摘したように、言葉を作った当人もそれで何を云いたいのか、その説明が自己矛盾を来しているだけに、聞かされた方も訳が分からない変な言葉である。訳が分からないままそのおどろおどろしい語感から「罪の巨塊」という言葉が、守屋前事務次官にぴったりとはまったのである。

大正のはじめ、シーメンス事件という外国からの艦船購入にまつわる海軍の大疑獄があった。ドイツのシーメンス会社社員が会社の重要書類を盗み、時の東京支店長を強迫するという一商社内のトラブルからことが起こった。その盗んだ書類の中に会社が発注者の日本海軍将校にリベートを送ったとの記載があったというのである。これが引き金になり、不祥事が次から次へと明るみに出て、イギリスのビッカース商会日本代理店三井物産の重役が贈賄容疑で逮捕された。そして当時の艦政本部長が巡洋艦金剛をビッカース商会に注文させることの見返りに三井物産の手を経てビッカース商会から40万円の賄賂を受け取っていることが判明したのである。

その間貴族院は海軍予算7000万円削減を可決し、結局予算案が不成立となったことから時の第一次山本権兵衛内閣は大正3(1914)年3月24日に総辞職した。

昔軍人今文民と違いはあってもまさに「歴史は繰り返す」である。福田内閣の命運これいかに。

ついにETCを車に取り付けることにした。阪神高速道路の料金体系が変わると現金払いの車が不利になるというではないか。それにこれまでも料金所で減速はするもののそのまま通過していくETC搭載車の車線に、こちらが一旦停止してから合流する時にモタモタしているとぶつけられそうになるのが気になっていた。ETC装置の価格も下がってきたので今が取り付けの潮時と踏ん切ったのである。

近くの店で勧められるままにアンテナ一体型の装置を購入しそれを車に取り付けて貰った。費用は一切合切で15000円ともう少し。次はETCカードの申し込みである。その店で貰った申込書を見ると、VISAカードの所有者だとETC専用カードの申し込みができるとのことである。ところが申込の書式に専用カードなのになぜ?と疑問に思う項目まで記入が要求されている。腑に落ちないのでインターネットでホームページを開き、「ETC専用カードの申込方法」から「入会申込書を請求する」を選択した。そこで氏名、住所、電話番号などを記入して申込書を申し込んだ。専用カード専用の申込書が送られてくると思ったからである。

2日後だったか申込書が郵送されてきた。ところこれは専用カード専用の申込書ではなく、私の手元にあるのと同じ申込書なのである。馬鹿をみた。

記入すべき項目に例えば下のようなものがある。

ETC専用カードというからにはETCの装置に差し込んで、料金所を通過するときに記録のやり取りをするだけのものであろう。なぜ「お借り入れ希望枠」などを埋めないといけないのかが分からない。それなのに「(必ずご記入ください)」と要求されている。訳が分からないから記入方法を確かめるためにフリーダイアルで問い合わせをすることにした。

オペレーターにETC専用カードのことで聞きたいことがある、と申し出た。「ETC専用カードのお申し込みですか?」と聞くので、そうだと答えると、私のVISAカードの番号と名前を聞かれて、さらに本人確認のためということで生年月日と現住所を聞かれた。確認が出来たのであろう、「これで結構です」といわれた。どういう意味なのか確認したらなんと、これで申込手続きが完了したのである。審査があるのでETC専用カードが送られるまで1週間から10日ほどかかるとのことであった。おかげで次のような項目をも書き込まずに済んだのである。

最近も私はエアラインや歌舞伎座のチケットをインターネットで購入したばかりである。インターネットでいろんな手続きが簡単になったのは大いに有難いことであるが、今回のことでは改めて電話の効用を認識した。余計なことをあれこれ考えなくてもあっという間に要件が片付いてしまったではないか。メールが幅をきかすご時世になっても声と声のやりとりは思っている以上に大事なものかもしれない。それにしてもこんなややこしい申込書を作った人は頭が悪い。

近くの店で勧められるままにアンテナ一体型の装置を購入しそれを車に取り付けて貰った。費用は一切合切で15000円ともう少し。次はETCカードの申し込みである。その店で貰った申込書を見ると、VISAカードの所有者だとETC専用カードの申し込みができるとのことである。ところが申込の書式に専用カードなのになぜ?と疑問に思う項目まで記入が要求されている。腑に落ちないのでインターネットでホームページを開き、「ETC専用カードの申込方法」から「入会申込書を請求する」を選択した。そこで氏名、住所、電話番号などを記入して申込書を申し込んだ。専用カード専用の申込書が送られてくると思ったからである。

2日後だったか申込書が郵送されてきた。ところこれは専用カード専用の申込書ではなく、私の手元にあるのと同じ申込書なのである。馬鹿をみた。

記入すべき項目に例えば下のようなものがある。

ETC専用カードというからにはETCの装置に差し込んで、料金所を通過するときに記録のやり取りをするだけのものであろう。なぜ「お借り入れ希望枠」などを埋めないといけないのかが分からない。それなのに「(必ずご記入ください)」と要求されている。訳が分からないから記入方法を確かめるためにフリーダイアルで問い合わせをすることにした。

オペレーターにETC専用カードのことで聞きたいことがある、と申し出た。「ETC専用カードのお申し込みですか?」と聞くので、そうだと答えると、私のVISAカードの番号と名前を聞かれて、さらに本人確認のためということで生年月日と現住所を聞かれた。確認が出来たのであろう、「これで結構です」といわれた。どういう意味なのか確認したらなんと、これで申込手続きが完了したのである。審査があるのでETC専用カードが送られるまで1週間から10日ほどかかるとのことであった。おかげで次のような項目をも書き込まずに済んだのである。

最近も私はエアラインや歌舞伎座のチケットをインターネットで購入したばかりである。インターネットでいろんな手続きが簡単になったのは大いに有難いことであるが、今回のことでは改めて電話の効用を認識した。余計なことをあれこれ考えなくてもあっという間に要件が片付いてしまったではないか。メールが幅をきかすご時世になっても声と声のやりとりは思っている以上に大事なものかもしれない。それにしてもこんなややこしい申込書を作った人は頭が悪い。

真っ暗になった会場にスポットライトが点じられて、指揮者・岡崎よしこさんとピアニスト・加藤英雄さんが登場、いよいよ歳末(?)恒例ぐるっぽユーモア風オペラの始まりである。加藤英雄さんの健在を誇示する序曲に続いて幕が上がる。舞台は兵庫県芸文センターの中ホールならぬウインザーの街角である。

楽しみにしている「ぐるっぽユーモア」の今年(11月25日、昼の部)の演目は、オペラ好きにも馴染みの薄い「ウインザーの陽気な女房たち」であった。3年前の平成16年12月にも演じられたが、私はなにか所用で行けなかったので今回が初めて。原作であるシェークスピア劇の舞台も観たことがないのでまったくの初体験でる。

なにがなんでそういうことになったのか、主人公の老騎士ファルスタッフが同じ文面の恋文をフルート夫人とライヒ夫人に送り届ける。謄写版ラブレターをばらまいた獅子文六の「大番」の主人公、丑之助の先駆者である。それと知った二人はこの侮辱への仕返しをたくらむ。これにフルート夫人の嫉妬深いご亭主や、またライヒ夫妻の娘アンナとの結婚を望む貴族のシュペアリヒとその恋敵、医師のカイユス、そのアンナが慕うフェントンと登場人物が入り乱れて物語が進み、とどのつまりファルスタッフは懲らしめられ、アンナとフェントンは結ばれて大団円、ということになる。

フルート夫人とライヒ夫人のやりとりが始まった。昨年の「魔笛」から1年経っているはずなのに時間の隔たりを感じない。一年前の続きのような感覚ではやくも「ぐるっぽユーモア」の世界に連れ込まれた。元ガーター亭女将役の語りがなかなかのもの、パッと現れスーッと消える演出もよくて、歌わない「狂言廻し」役が舞台の流れにメリハリを与えていた。舞台がどんどん進んでいく。出演者のお芝居もなかなかのもの、動きの自然なのがいい。もちろん歌の方も二重唱、三重唱、四重唱・・・、と重唱にも安定感があり、さらに合唱に深みがあるのがよかった。気のせいか毎年出演者が芸達者になっていっているようだ。去年はあの役をやっていた人、などと小声で言いあうのも楽しい。

今回もピアノでフル・オーケストラの代わりをやってのける加藤英雄さんのパワーには圧倒された。ピアノにキーボードを取り混ぜての演奏が音楽の幅を広げる。CDを流しているのかな、と思ったら、どうも加藤さんのキーボードのようだった。ただ最初の女声二重唱の時だったか、ピアノが強すぎて女声の響きは聞き取れたものの、言葉がほとんど消されていたのが気になった。しかしこれは演奏者ではなく音量調整の問題なのであろう。

舞台作りもなかなかのもので、手作りといわれる衣裳もパリッとしていて、ちゃちさ加減の片鱗もない立派なものだった。ただファルスタッフがぶら下げもっている袋に「$」と大きく書かれていたので、イギリスでは「£」ではなかったのかな、と余計なことを考えたりした。目を引いたのが大道具・小道具を最小限に抑えた舞台背景でる。背景幕に描かれたウインザーの街角にフルート邸のサロン、そしてウインザーの森など、臨場感を醸し出していた。それに暗転で行われる舞台転換もなかなか手際で、劇が実にスムースに流れた。このように神経の行き届いた舞台作りが素人集団の手によるとは掛け値なしに大したものである。

ところが、である。終わってみると舞台との間にはある距離感が残っていた。私の知っているメロディーが一つもなかったことが原因なのである。最後の方での合唱に、なんだか聞いたことがあるような旋律が少し流れたような気がしたがそれだけ止まりだった。オペラを観る大きな楽しみの一つは好きな歌の場面になると、声には出さなくても頭の中で一緒に歌うことがある。ストーリーも分かっていて自分もその中に入り込み、舞台との一体感を味わう、そこにオペラ鑑賞の醍醐味がある。一体感が生まれないと登場人物がいかに卓越した演技を見せたとしても舞台は「よそごと」で終わってしまう。「ウインザーの陽気な女房たち」という出し物が私には高踏的だったのである。

実はわが家のダイニングの壁にミラノ・スカラ座のショップで買ったポスターが掲げられている。これはVerdiの「Falstaff」初演時のものでもちろんそのコピーである。これも「ウインザーの陽気な女房たち」が原作であるので、私も小田島雄志訳の台本は読んではいた。

ところが「ぐるっぽユーモア」のオペラでは登場人物の名前からして違っている。それもその筈、Otto Nicholai作曲のこのオペラはHermann Salomon Mosenthalの台本にもとづいたもので、その原題「Die lustigen Weiber von Windsor」の示すようにドイツ語で書かれたもの、だから登場人物の名前がシェークスピアのFordとPage氏からFluthとReich氏にそれぞれ変えられたのである。ついでにいうとVerdiの「Falstaff」ではまた筋書きが違っている。これはほんの一例、なまじっかシェークスピアを読んでいると、それとの対応関係が気になってしまうし、そのうえ入り組んだ筋書きの対応関係も気になる。ところがHermann Salomon Mosenthalの台本は誰でもが気軽に近づけるものではない。

今回の公演ではプログラムには筋書きの説明もあり、「狂言廻し」も案内をしたが、やはりオペラは歌と共に展開していくから歌の言葉を聞き取れることが大切になってくる。ところが男声の日本語はかなりよく聞き取れたが女声はそうはいかなかった。声の響きはよくても言葉が分かりにくいから内容にまで入り込んでついていくわけにはいかない。さらにオペラの台詞、歌がどの程度まで原作に忠実なのかも分からない。

シェークスピアの原作は「言葉遊び」を縦横無尽に取り入れている。たとえば医師カイユスはフランス人であるから奇妙な英語を使う。それを小田島雄志氏の軽妙な(?)訳ではたとえばこのような台詞になる。

「あたし、あなたの耳に、一言(ひとこと)言いたいことあります。なにゆえにあなた、あたしを逃げて、くるないのですか?」

演劇の舞台ではこの小田島雄志氏の翻訳で実際に上演されているのである。またファルスタッフの手下がこんなやり取りをしている。

「なるほど、女の胸をまさぐれば、触れなば落ちん、となるわけか」

「男をまさぐれば、触れなばオチンチン、って言いたい気分だな」

芝居ならこのような台詞で私のような(?)観客をどっとわかすことは出来ても、オペラでは難しいだろう。ここまで行かなくても、このような言葉の丁々発止のやり取りについていけるのなら、観客もいつのまにか劇に溶け込んでいけるのではないだろうか。その意味では今の日本にこのオペラを受け入れる素地が出来上がっているとみるのは時期尚早なのではなかろうか。

ついでに述べると、もう一つ引っかかったのが今回の昼夜連続上演である。女性はダブルキャストであるからまだしも、男性はダブルヘッダーである。出演者にとっての負担はどうだったのだろう。それはともかく観客にしても昼の部を観た人は、ひょっとして夜の部がもっとよかったのかも、と余計なことを考えてしまうかも知れない。さらに顔なじみの出演者が今年はどのように役をこなすのだろう、と期待するのも楽しみなのに、女性の場合は昼夜で出演者が分かれるとスケジュールと合わなくなったりしてしまう。再考をお願いしたいものである。

思いつくままにダラダラと書いてきたが、来年は「フィガロの結婚」ということなので、また一緒にメロディーを口ずさめそうである。いずれにせよ代表者の最後の挨拶にもあったように、ぐるっぽユーモアの公演は私の歳時記では一年の終わりなのである。早くも来年に期待すること大である。

楽しみにしている「ぐるっぽユーモア」の今年(11月25日、昼の部)の演目は、オペラ好きにも馴染みの薄い「ウインザーの陽気な女房たち」であった。3年前の平成16年12月にも演じられたが、私はなにか所用で行けなかったので今回が初めて。原作であるシェークスピア劇の舞台も観たことがないのでまったくの初体験でる。

なにがなんでそういうことになったのか、主人公の老騎士ファルスタッフが同じ文面の恋文をフルート夫人とライヒ夫人に送り届ける。謄写版ラブレターをばらまいた獅子文六の「大番」の主人公、丑之助の先駆者である。それと知った二人はこの侮辱への仕返しをたくらむ。これにフルート夫人の嫉妬深いご亭主や、またライヒ夫妻の娘アンナとの結婚を望む貴族のシュペアリヒとその恋敵、医師のカイユス、そのアンナが慕うフェントンと登場人物が入り乱れて物語が進み、とどのつまりファルスタッフは懲らしめられ、アンナとフェントンは結ばれて大団円、ということになる。

フルート夫人とライヒ夫人のやりとりが始まった。昨年の「魔笛」から1年経っているはずなのに時間の隔たりを感じない。一年前の続きのような感覚ではやくも「ぐるっぽユーモア」の世界に連れ込まれた。元ガーター亭女将役の語りがなかなかのもの、パッと現れスーッと消える演出もよくて、歌わない「狂言廻し」役が舞台の流れにメリハリを与えていた。舞台がどんどん進んでいく。出演者のお芝居もなかなかのもの、動きの自然なのがいい。もちろん歌の方も二重唱、三重唱、四重唱・・・、と重唱にも安定感があり、さらに合唱に深みがあるのがよかった。気のせいか毎年出演者が芸達者になっていっているようだ。去年はあの役をやっていた人、などと小声で言いあうのも楽しい。

今回もピアノでフル・オーケストラの代わりをやってのける加藤英雄さんのパワーには圧倒された。ピアノにキーボードを取り混ぜての演奏が音楽の幅を広げる。CDを流しているのかな、と思ったら、どうも加藤さんのキーボードのようだった。ただ最初の女声二重唱の時だったか、ピアノが強すぎて女声の響きは聞き取れたものの、言葉がほとんど消されていたのが気になった。しかしこれは演奏者ではなく音量調整の問題なのであろう。

舞台作りもなかなかのもので、手作りといわれる衣裳もパリッとしていて、ちゃちさ加減の片鱗もない立派なものだった。ただファルスタッフがぶら下げもっている袋に「$」と大きく書かれていたので、イギリスでは「£」ではなかったのかな、と余計なことを考えたりした。目を引いたのが大道具・小道具を最小限に抑えた舞台背景でる。背景幕に描かれたウインザーの街角にフルート邸のサロン、そしてウインザーの森など、臨場感を醸し出していた。それに暗転で行われる舞台転換もなかなか手際で、劇が実にスムースに流れた。このように神経の行き届いた舞台作りが素人集団の手によるとは掛け値なしに大したものである。

ところが、である。終わってみると舞台との間にはある距離感が残っていた。私の知っているメロディーが一つもなかったことが原因なのである。最後の方での合唱に、なんだか聞いたことがあるような旋律が少し流れたような気がしたがそれだけ止まりだった。オペラを観る大きな楽しみの一つは好きな歌の場面になると、声には出さなくても頭の中で一緒に歌うことがある。ストーリーも分かっていて自分もその中に入り込み、舞台との一体感を味わう、そこにオペラ鑑賞の醍醐味がある。一体感が生まれないと登場人物がいかに卓越した演技を見せたとしても舞台は「よそごと」で終わってしまう。「ウインザーの陽気な女房たち」という出し物が私には高踏的だったのである。

実はわが家のダイニングの壁にミラノ・スカラ座のショップで買ったポスターが掲げられている。これはVerdiの「Falstaff」初演時のものでもちろんそのコピーである。これも「ウインザーの陽気な女房たち」が原作であるので、私も小田島雄志訳の台本は読んではいた。

ところが「ぐるっぽユーモア」のオペラでは登場人物の名前からして違っている。それもその筈、Otto Nicholai作曲のこのオペラはHermann Salomon Mosenthalの台本にもとづいたもので、その原題「Die lustigen Weiber von Windsor」の示すようにドイツ語で書かれたもの、だから登場人物の名前がシェークスピアのFordとPage氏からFluthとReich氏にそれぞれ変えられたのである。ついでにいうとVerdiの「Falstaff」ではまた筋書きが違っている。これはほんの一例、なまじっかシェークスピアを読んでいると、それとの対応関係が気になってしまうし、そのうえ入り組んだ筋書きの対応関係も気になる。ところがHermann Salomon Mosenthalの台本は誰でもが気軽に近づけるものではない。

今回の公演ではプログラムには筋書きの説明もあり、「狂言廻し」も案内をしたが、やはりオペラは歌と共に展開していくから歌の言葉を聞き取れることが大切になってくる。ところが男声の日本語はかなりよく聞き取れたが女声はそうはいかなかった。声の響きはよくても言葉が分かりにくいから内容にまで入り込んでついていくわけにはいかない。さらにオペラの台詞、歌がどの程度まで原作に忠実なのかも分からない。

シェークスピアの原作は「言葉遊び」を縦横無尽に取り入れている。たとえば医師カイユスはフランス人であるから奇妙な英語を使う。それを小田島雄志氏の軽妙な(?)訳ではたとえばこのような台詞になる。

「あたし、あなたの耳に、一言(ひとこと)言いたいことあります。なにゆえにあなた、あたしを逃げて、くるないのですか?」

演劇の舞台ではこの小田島雄志氏の翻訳で実際に上演されているのである。またファルスタッフの手下がこんなやり取りをしている。

「なるほど、女の胸をまさぐれば、触れなば落ちん、となるわけか」

「男をまさぐれば、触れなばオチンチン、って言いたい気分だな」

芝居ならこのような台詞で私のような(?)観客をどっとわかすことは出来ても、オペラでは難しいだろう。ここまで行かなくても、このような言葉の丁々発止のやり取りについていけるのなら、観客もいつのまにか劇に溶け込んでいけるのではないだろうか。その意味では今の日本にこのオペラを受け入れる素地が出来上がっているとみるのは時期尚早なのではなかろうか。

ついでに述べると、もう一つ引っかかったのが今回の昼夜連続上演である。女性はダブルキャストであるからまだしも、男性はダブルヘッダーである。出演者にとっての負担はどうだったのだろう。それはともかく観客にしても昼の部を観た人は、ひょっとして夜の部がもっとよかったのかも、と余計なことを考えてしまうかも知れない。さらに顔なじみの出演者が今年はどのように役をこなすのだろう、と期待するのも楽しみなのに、女性の場合は昼夜で出演者が分かれるとスケジュールと合わなくなったりしてしまう。再考をお願いしたいものである。

思いつくままにダラダラと書いてきたが、来年は「フィガロの結婚」ということなので、また一緒にメロディーを口ずさめそうである。いずれにせよ代表者の最後の挨拶にもあったように、ぐるっぽユーモアの公演は私の歳時記では一年の終わりなのである。早くも来年に期待すること大である。

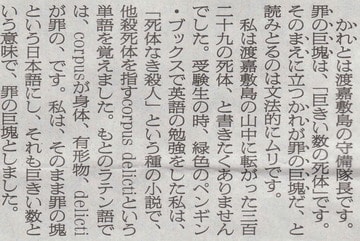

11月20日朝日新聞朝刊に大江健三郎氏が一文を寄せていた。私も最近ブログで取り上げたが、大江氏は現在審理がすすめられている沖縄の集団自決訴訟の被告人であり、その被告人が新聞という公器で審理事項にかかわる意見を述べているようなので、ふだんはパスしている大江氏の文章ではあるが目を通した。「罪の巨塊」という大きな見出しに引かれたのである。

まず私がブログで引用した大江氏の「沖縄ノート」にある文章を再掲する。「罪の巨塊」の出て来る箇所なのである。

《慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう。かれは、しだいに希薄化する記憶、ゆがめられる記憶にたすけられて罪を相対化する。つづいてかれは自己弁護の余地をこじあけるために、過去の事実の改変に力をつくす。》(210ページ)

この文章に記された「罪の巨塊」の受け取り方を巡って裁判で争われているようなのである。原告側は慶良間列島渡嘉敷島の守備隊長であった赤松嘉次元大尉が大江氏によって「罪の巨塊」などと《神の視点》にたって断罪された、と主張しているのに対して、大江氏が反論しているのである。新聞記事を直接引用するが、大江氏が取り上げているのは「沖縄ノート」における自分の文章で、上の引用の私が強調を施した部分である。

まずこの前半の大江氏の主張、

を見る限り、大江氏の説明を素直に受け入れるなら「渡嘉敷島の守備隊長」≠「罪の巨塊」という構図になる。

しかし、である。「沖縄ノート」を読んだ人のなかで、「罪の巨塊」=「巨きい数の死体」と受け取って読んだ人が一人でもいただろうか。私は「ノー」といいたい。私は「罪の巨塊」が争点の一つになっていることは承知していたが、自分で「沖縄ノート」を読んだときには、突拍子もなくでてくる「罪の巨塊」が何を意味するのか、まったく理解することはできなかった。本の出版後30数年もたって、実は「罪の巨塊」=「巨きい数の死体」でした、とは証文の出しおくれも甚だしい。

私は曾野綾子氏の『ある神話の背景―沖縄・渡嘉敷島の集団自決』を読んでいないので、曾野氏が「罪の巨塊」をどのように解釈されたのかについても言及を避けた。ところが曾野氏の読み方を批判して、大江氏が「・・・と読みとるのは文法的にムリです」と述べていることに引っかかったのである。文法的にムリとなるように、大江氏が「罪の巨塊」=「巨きい数の死体」といいだしたのではなかろうかと私の感性が反応したのである。それは大江氏の新聞記事引用の後半に、ある大江氏の『作為』を私が感じ取ったからである。

まず「他殺死体を指すcorpus delictiという単語を覚えました」とのことである。そこで大江氏はcorpus delictiを「罪の塊」という日本語にし、それも巨きい数という意味で「罪の巨塊」とした、というわけである。ところがcorpus delictiは大江氏もご存じだと思うが普通の英和辞典にも載っている言葉である。大江氏はなぜ辞書をあえて無視して(?)自分勝手にcorpus delictiから「罪の塊」という、大江氏の説明がなければ意味不明の、いや、私にとっては説明があっても意味不明な日本語を作ったのだろう。この『造語』が実は誤魔化しの始まりになっているのである。

研究社の新英和大辞典(第六版)でcorpus delictiを引いてみよう。

《1【法律】罪の主体、罪体(犯罪の実質的事実). 2 他殺死体 (後略)》と出ている。

確かに大江氏の記すように「他殺死体」との訳語はある。だから「他殺死体」という意味を込めててcorpus delictiを「罪の塊」とするのなら、もちろん「罪の塊」(他殺死体)が渡嘉敷島の守備隊長でありうるはずがない。これを同じものとするには大江氏の主張通り文法的にムリがある。しかし、ここで「罪の巨塊」=(巨きい数の「罪の塊」(他殺死体))としてしまうと、これは大江氏の「沖縄ノート」における文脈とは矛盾して論理の破綻をきたすではないか。

大江氏の説明によれば「渡嘉敷島の山中に転がった三百二十九の死体」と実は書くべきところ、その代わりに「罪の巨塊」と書いたことになる。この「三百二十九の死体」は「他殺死体」ではなく文脈では「自決死体」なのである。アメリカ艦船の砲撃で殺戮された「三百二十九の死体」ではなくて、渡嘉敷島の守備隊長の強制で集団自決した「三百二十九の死体」なのである。

大江氏はcorpus delictiを説明するのに辞典の2番目の訳語を使われた。しかしもともとは第一番目の「罪の主体、罪体」という意味で使われたのではなかろうか。それだと大江氏の論理は破綻しないからである。広辞苑(第五版)は罪体を《【法】犯罪の対象である物体。殺害された死体、焼かれた家など》と説明している。要するにcorpus delictiは犯罪の物証なのである。「三百二十九の死体」は守備隊長の罪の証拠なのである。そしてこのように主張することが大江氏の初心なのではなかったのか。corpus delictiの第一の訳語をとらずに、第二の訳語を取り上げたことを私は大江氏の作為というのである。

「沖縄ノート」の引用で強調部分を再び取り上げる。

人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう。

ここで「巨塊」を文脈上、そして論理的にはこうあるべき「物証」で置き換えてみる。するとこの文章は

人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の物証のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう。

となる。

「自分の犯した罪の物証のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう」と、論理的にも文法的にもムリはない。犯罪の大きさでその犯罪責任者の罪深さをはかるとすれば、罪をいうのか人をいうのかの違いはあっても「罪の巨塊」={渡嘉敷島の守備隊長」となっても何の違和感もない。

私の指摘するこの問題点に大江氏がどう応えるかは知らない。しかし「A≠B」と「A=B」が同時に成り立つような曖昧さをもった文章が罷り通るのが文学的世界なのかもしれない。科学論文執筆を生業としてきた私にはなんとも不思議な世界に見える。

戦後間もない頃である。わが家の近く和田岬に三菱工場群があった。工場の退け時になると従業員が群れをなして通勤道を埋め尽くす。その沿道は立ち食いの掘っ立て小屋や屋台が延々と並んでいた。蒸し芋、かんころぜんざい、巻きずしに加えておでんなどもあり、串刺し肉を勤め人が美味しそうに食べていた。この串刺し肉が鯨肉で、それが私と鯨肉との初めての出会いであった。

「買い食いは卑しいこと」と食糧難の時代にも母にいいきかされていたので、この『闇市』は探検して回るだけだった。父は鯨の「ころ」とかベーコンが好きであったが、私は鯨肉を食べたことは間違いないもののその記憶は残っていない。それよりも主食代わりに配給された米軍放出の缶詰コンビーフに、世の中にはこれほど美味しいものがあるのか、と感動した記憶が残っている。

大学の食堂で食べた「すげい」の話は以前に書いたと思う。豚肉の代わりに鯨肉を使ったから酢豚が酢鯨になったのである。牛肉、豚肉より鯨肉が安かったのだろうか。「すげい」の張り紙があるときはよく注文したものである。しかしこの「すげい」を境として私と鯨肉とのお付き合いはなくなってしまったように思う。もともと代用食のイメージだったから、牛・豚肉が出回るようになると鯨肉はわが家の食卓からはやばやと姿を消してしまった。だから半世紀も私は鯨肉を口にしていないことになる。現実的には無縁のものとなってしまったのである。ただひとつ、このようなことがあった。ミオグロビンを研究している仕事仲間がいて、ある時「もしマッコウクジラが捕鯨禁止になったら困るでしょう」といったら「いや、一生仕事が出来るだけの肉を極低温冷凍倉庫に預かって貰っている」という返事が戻ってきたのである。

一昨日だったかテレビが日本の捕鯨船団が南極海での調査捕鯨に出かけたことを報じていた。その捕獲対象はクロミンククジラ765‐935頭、ナガスクジラ50頭、ザトウクジラ50頭。新たに加わるザトウクジラも含め、大型クジラの捕獲数を前回の10頭から大幅に増やしたとのことである。そしてさっそく反捕鯨団体が非難の声明を出した。また米国務省報道官も《「我々は日本に対し、今年の捕鯨、特にザトウクジラとナガスクジラを対象とした捕獲を自粛するよう呼びかける」と語った。

報道官は「捕鯨条約によって、日本には法的に調査捕鯨を実施する権利があることは認める」と断った上で、科学研究が目的ならば「殺傷しなくても必要なデータを取れる複数の研究方法がある」と指摘した。 》(asahi.com 2007年11月20日10時29分)とのことであった。

アメリカが日本の捕鯨に反対などすると、私は反射的に反感を抱いたものである。その昔、アメリカが自国近海のマッコウクジラを取り尽くしたものだから日本近海まで遠征し、その捕鯨船の中継基地が欲しいためにペリーの率いる黒船で日本に開国を迫った、と歴史を理解していたからである。自分の過去の所業を棚に上げて、日本の捕鯨伝統にイチャモンをつけるとは片腹痛い、というような反発である。しかしテレビニュースでホエール・ウォッチングの光景で、今回あらたに捕獲の対象となったザトウクジラが大海をわが庭として遊泳する悠々たる姿を見てジーンときたのである。

捕獲というのなら生きた鯨を捕まえて日本の鯨牧場に運んできて、そこで放牧するようなイメージが浮かぶが、現実は殺戮なのである。捕獲はあくまでも言葉のすり替えであって、だからこそ米国務省報道官が《科学研究が目的ならば「殺傷しなくても必要なデータを取れる複数の研究方法がある」と指摘した》といっているのであろう。そういえば調査捕鯨という言葉自体も誤魔化しで、実際は鯨を殺戮してその鯨肉(鯨油も?)を売り物=商品にしているのではなかろうか。

私にはこういう経験がある。仕事柄、屠場(賭場にあらず)に出入りしていたことがある。牛をし解体して取りだした心臓を研究室に持ち帰り実験材料にしていたのである。ある時、牛のの現場を見てしまった。牛が人の前に引き据えられる。人がやにわに鶴嘴大の玄翁を牛の眉間に叩きつける。この玄翁の鉄槌面には尖った突起があってそれで眉間を一撃するのである。牛は声も立てずにドタッと床に倒れた。このシーンは私には衝撃的だった。殺される直前の牛の眼が脳裏に焼き付いて、それから一年以上も肉を食べることが出来なくなってしまったのである。

あの雄大なザトウクジラも捕獲の名の下に捕鯨砲で殺戮されるのであろうか。可哀相としかいいようがない。幸いといおうか、私はもう半世紀も鯨肉のお世話にならずに済んでいる。ことさら食べたいという食物でもない。これは私に留まらず多くの日本人にとってもそうではなかろうか。長い間、なしで済ませてこられたのであるから、これを食生活の変遷と素直に受け入れたらどうなのだろう。調査捕鯨に名を借りての殺戮にグリーン。ピースではないが私は抵抗を感じ始めた。商業捕鯨を再開するよりも、売れ残り食べ残しの食品を大幅に減らすことの方にまず力をいれたらどうなのだろう。

「買い食いは卑しいこと」と食糧難の時代にも母にいいきかされていたので、この『闇市』は探検して回るだけだった。父は鯨の「ころ」とかベーコンが好きであったが、私は鯨肉を食べたことは間違いないもののその記憶は残っていない。それよりも主食代わりに配給された米軍放出の缶詰コンビーフに、世の中にはこれほど美味しいものがあるのか、と感動した記憶が残っている。

大学の食堂で食べた「すげい」の話は以前に書いたと思う。豚肉の代わりに鯨肉を使ったから酢豚が酢鯨になったのである。牛肉、豚肉より鯨肉が安かったのだろうか。「すげい」の張り紙があるときはよく注文したものである。しかしこの「すげい」を境として私と鯨肉とのお付き合いはなくなってしまったように思う。もともと代用食のイメージだったから、牛・豚肉が出回るようになると鯨肉はわが家の食卓からはやばやと姿を消してしまった。だから半世紀も私は鯨肉を口にしていないことになる。現実的には無縁のものとなってしまったのである。ただひとつ、このようなことがあった。ミオグロビンを研究している仕事仲間がいて、ある時「もしマッコウクジラが捕鯨禁止になったら困るでしょう」といったら「いや、一生仕事が出来るだけの肉を極低温冷凍倉庫に預かって貰っている」という返事が戻ってきたのである。

一昨日だったかテレビが日本の捕鯨船団が南極海での調査捕鯨に出かけたことを報じていた。その捕獲対象はクロミンククジラ765‐935頭、ナガスクジラ50頭、ザトウクジラ50頭。新たに加わるザトウクジラも含め、大型クジラの捕獲数を前回の10頭から大幅に増やしたとのことである。そしてさっそく反捕鯨団体が非難の声明を出した。また米国務省報道官も《「我々は日本に対し、今年の捕鯨、特にザトウクジラとナガスクジラを対象とした捕獲を自粛するよう呼びかける」と語った。

報道官は「捕鯨条約によって、日本には法的に調査捕鯨を実施する権利があることは認める」と断った上で、科学研究が目的ならば「殺傷しなくても必要なデータを取れる複数の研究方法がある」と指摘した。 》(asahi.com 2007年11月20日10時29分)とのことであった。

アメリカが日本の捕鯨に反対などすると、私は反射的に反感を抱いたものである。その昔、アメリカが自国近海のマッコウクジラを取り尽くしたものだから日本近海まで遠征し、その捕鯨船の中継基地が欲しいためにペリーの率いる黒船で日本に開国を迫った、と歴史を理解していたからである。自分の過去の所業を棚に上げて、日本の捕鯨伝統にイチャモンをつけるとは片腹痛い、というような反発である。しかしテレビニュースでホエール・ウォッチングの光景で、今回あらたに捕獲の対象となったザトウクジラが大海をわが庭として遊泳する悠々たる姿を見てジーンときたのである。

捕獲というのなら生きた鯨を捕まえて日本の鯨牧場に運んできて、そこで放牧するようなイメージが浮かぶが、現実は殺戮なのである。捕獲はあくまでも言葉のすり替えであって、だからこそ米国務省報道官が《科学研究が目的ならば「殺傷しなくても必要なデータを取れる複数の研究方法がある」と指摘した》といっているのであろう。そういえば調査捕鯨という言葉自体も誤魔化しで、実際は鯨を殺戮してその鯨肉(鯨油も?)を売り物=商品にしているのではなかろうか。

私にはこういう経験がある。仕事柄、屠場(賭場にあらず)に出入りしていたことがある。牛をし解体して取りだした心臓を研究室に持ち帰り実験材料にしていたのである。ある時、牛のの現場を見てしまった。牛が人の前に引き据えられる。人がやにわに鶴嘴大の玄翁を牛の眉間に叩きつける。この玄翁の鉄槌面には尖った突起があってそれで眉間を一撃するのである。牛は声も立てずにドタッと床に倒れた。このシーンは私には衝撃的だった。殺される直前の牛の眼が脳裏に焼き付いて、それから一年以上も肉を食べることが出来なくなってしまったのである。

あの雄大なザトウクジラも捕獲の名の下に捕鯨砲で殺戮されるのであろうか。可哀相としかいいようがない。幸いといおうか、私はもう半世紀も鯨肉のお世話にならずに済んでいる。ことさら食べたいという食物でもない。これは私に留まらず多くの日本人にとってもそうではなかろうか。長い間、なしで済ませてこられたのであるから、これを食生活の変遷と素直に受け入れたらどうなのだろう。調査捕鯨に名を借りての殺戮にグリーン。ピースではないが私は抵抗を感じ始めた。商業捕鯨を再開するよりも、売れ残り食べ残しの食品を大幅に減らすことの方にまず力をいれたらどうなのだろう。

「船場吉兆」の名前が連日マスメディアを賑わせている。「吉兆」の名前こそ高級料亭に縁のない私でも知っていたが、「船場吉兆」なんて初耳で「吉兆」とどのような関係にあるのだろうと思っていた。テレビに顔を出した支店長かの名前が湯木なにがしだったので、やはり湯木貞一さんにつながる店かな、と半信半疑ながら納得したのである。そうこうしているうちに日経夕刊(11月16日)に「吉兆グループ」の解説が出ていたのでその関係が分かった。湯木貞一さんにに始まり、のれん分けなどで増えた五社が吉兆グループを作っていたのであるが、お互いは経営方針も扱う商品も異なる別会社であるとのことだった。しかしお互いに「吉兆」の名を背負っていることでは共通してから、他の四社への影響は避けられないだろう。

私はいまだかって「吉兆」と名の付く店で食事をしたこともなければ、贈答品のやり取りをしたこともないので、「吉兆」は私にとって無縁の存在である。世間のほとんどの人もそうではなかろうか。となるとわれわれは別に騒ぐことでもなんでもない。「ああ、そう」で済む話である。生もの、調理ものの食品を閉店間際まで豊富に陳列している店がいかに多いことか、なにか裏がありそう、とは多くの人が思っていることであろう。その「裏」をわれわれが次第に知ることになったのである。今や『食品偽装』は日本社会での常識であると思っておればいいではないか。だからここでは湯木貞一さんとのある接点の思い出話を述べるに止める。

「暮らしの手帖 第2世紀」に湯木貞一さんが「吉兆つれづればなし」を毎号掲載しており、食いしん坊の私はよく目を通したものである。古い雑誌を探してみると、その第39号(昭和50年 november-december)には季節に合わせた「かきのたべ方いろいろ」が取り上げられている。「かきはなまが一番」から始まるが、そこでは産地の広島からカンに詰めて送られてきた、剥き身のかきの取り扱い述べられている。

《 かきをきれいな水で洗ってから、もういっぺん甘酢で洗います。この甘酢は生酢に砂糖を入れ、少し甘味をきかせてください。

かきの新鮮なものは、白いところと、ふちの黒いところがハッキリしています。ちょっと黄色くなったり、白と黒とが、際立たなくて、どことなくネズミ色をしていたり、余分に日がたったものになると、なんだかベトッとして弾力性がなく、色あいがシャッキリと冴えていない、そこまでになったものは、生では使うことは出来ません。》

昭和50年といえば32年前のこと、このように自分の目でかきの鮮度を確かめて家庭で料理するのがごく当たり前だったのあろうか。上の記事には「酢の量できまるうまさ」、「土手焼の家庭ふう」、「かいご飯には汁をかけて」、「汁かけ飯と栗のこと」、「おじやとかき雑炊」とつづき、「最後にかきののり巻き」で締めくくられている。おじやは私の大好物で、一人暮らしの頃にはよく作った。ところが湯木さんによると、ダシは手間をかけてとるものなので、だから時間がかかってしまう。

《 いりじゃこも、昔の人はちゃんと段どりをつけたものです。いりじゃこは、お湯がわいたからそこへほりこんで煮たてたといって、ダシのでるものではありません。これは少し長く水につけておいてもらわなければならいので、朝、おじやを煮くという場合など、前の晩に、必要なだけの水にいりじゃこ昆布を入れて、ひと晩つけておいたものです。

そして、ひと晩水につけたいりじゃこと昆布をさっと煮立てます。にたってきたら、こして、しょう油で味をつけます。》とうるさい。たしかに手間をかけると本当に美味しいおじやが出来上がる。しかし私がそこまでの段どりをするのは現実にはむつかしく、インスタントダシのお世話になっていた。

湯木さんの記事はあくまでも家庭料理法であったが、最後に(筆者は大阪高麗橋吉兆主人)と紹介されていたので、一度は本場の味を味わって、とも思ったものである。しかしそのうちに「吉兆」と云えば大層な料亭で、庶民が気楽に行けるところではないことが分かってきた。私が京都に単身赴任してからのことであるが、たまたま嵐山にある「吉兆」の前を通りかかったときに、大きな門構えといかにも奥行きがありそうな荘重な佇まいに圧倒された。何かの折りに同僚の間でこの店が話題になり、「いや、一人十万円もみておけば舟で川遊びまで出来ますよ。一度行きますか」なんていいあったものの、話だけで終わってしまった。十万円といえば当時私の借りていたワンルームマンション1ヶ月分の家賃だったのである。

その湯木貞一さんとは思いがけないところでまた出会った。といってもこれも本の中で、である。辻静雄という方がいた。新聞記者から調理師学校の校長に転身した料理人であり料理研究家で、この方の華麗な料理生活が世に知られていた。気のあった友人たちを自宅に招いて催す夕食会では、腕利きの調理師学校の教授たちが腕を振るった料理でもてなすもので、その模様が招待客から折に触れて紹介されたものである。辻さんは私とほぼ同年代であるが、身を以て料理を探求されたあまりにご自身の肝臓がフォアグラ化して、それが原因で還暦を待たずに亡くなられたとの伝説があるくらいである。私がヨーロッパに出向く前にこの方の「ヨーロッパ一等旅行」(鎌倉書房、昭和52年刊)を手に入れて、あわよくばご推奨のレストランにと思ったことがあったが、一読してそれは叶わぬ夢と覚らされた。

《旅はどうしても飛行機の一等席にすわることから始まることになる。座席はゆったりしているし、サーヴィスもまあまあ行き届いている。》

《旅の道連れは、多くて、四人から六人くらいまで、これ以上になるとホテルのスゥイート・ルームの予約を取るのが困難な上、料亭でもよい席をしつらえるのに無理が出て来る。》

《独り旅は特にいけない。ロンドンのホテル・リッツのような相当格式の高いホテルでもシングルというのは、だいたいがご主人のお付きの人の部屋用ということになっていて、とんでもないところへ入れられたりする。》

こういう注意書きが延々と連なってくるとわれわれ庶民はかりそめにも「一等旅行」なんて不遜に考えるべきものではない、と思い知らされるのである。これは辻氏の料理哲学から素直に出て来る戒めで、その根底に次のような思想がある。

《 大衆的な赤提灯、縄暖簾をくぐるのには、さして気をつかうこともないのは当然だが、ひとたび、上等な方の料理屋さんに足をふみ入れるとなると、これを味わうにはなりふりかまわずというわけにはいかないのだ。衣食住とも、三拍子揃った水準のところでの勝負になる。》

《 日本の料亭では床の間に光琳の掛軸や不昧公の書がかけられているところへ、織部の器や乾山に料理が盛られて出されたりする。こんなとき料亭の客人となるためには、これらの日本の文化を賞味するにたるだけの生活の背景がなければ、心許ないことにもなる。西洋でも同じことで料理や食器の勉強はもとより、泊まるホテル、旅籠屋の類にいたるまで、バランスのとれた生活体験なるものがなくては、位負けしてしまうのである。》

いや、仰ることはすべてごもっとも、その通りである。毎月少しずつ積み立てて10万円になったら「嵐山吉兆」へ、なんて想像すること自体場違いというものなのであった。

この「ヨーロッパ一等旅行」は辻静雄氏の正味十一日間の体験を元にした旅行記で、同行者がいた。

《 ご一緒した料亭"吉兆"のご主人の名前は湯木貞一さん。私の最も敬愛する端正な白髪のご老人である。神戸生まれだということで、今年七十七歳というお年にもかかわらず、舶来文化にはお小さい頃からことのほか馴染んでおられた方らしく、ハイカラなご趣味の方である。》

《 私のいささか強引な誘いに根負けされたものか、一九七六年の秋にそれではということになって、大阪の本店のご長男をはじめ、ビル吉兆、そして東京の吉兆を取り仕切っておられるお兄さんたちとヨーロッパ旅行をしてみようという決心をなさった。》

辻さんが湯木貞一さんを強引に誘ったのには次のような背景がある。

《 いつの頃からか私は日本の料理に興味をもち、大阪に住んでいることから、高麗橋の料亭・吉兆に足繁くかよっていたが、これだけの料理をつくる方に、もし西洋の料理をお見せしたら、日本料理の将来に何かを加えることができるのではないかと思うようになった。》

「吉兆」とはこういう世界の店なのである。それなりの資格のある人がお馴染みさんになればいいのであって、庶民が足を踏み入れるところではないのである。分を弁えることを早々と学んだ私にはまったく無縁の存在であり、それが正解であった。

上に引用した吉兆グループの目につくところは、「本吉兆」を除いてあとは(湯木貞一氏の)長女、次女、三女、四女の婿が社長になっていることである。「本吉兆」の前の主人は辻さんの本に出て来る「大阪の本店のご長男」であったのだろうか。昔の大阪商人はひょっとして出来の悪い息子に家を継がせるよりは、出来のよい子飼いの使用人を婿養子に迎えるほうが家が繁昌するというので、娘の生まれることを歓迎したそうである。その意味では湯木さんも大勢の後継者に恵まれて安堵されたことであろうが、今回の出来事が「売り家と唐様で書く三代目」の兆しになるのでは、と泉下で固唾を飲んでおられるような気がする。

私はいまだかって「吉兆」と名の付く店で食事をしたこともなければ、贈答品のやり取りをしたこともないので、「吉兆」は私にとって無縁の存在である。世間のほとんどの人もそうではなかろうか。となるとわれわれは別に騒ぐことでもなんでもない。「ああ、そう」で済む話である。生もの、調理ものの食品を閉店間際まで豊富に陳列している店がいかに多いことか、なにか裏がありそう、とは多くの人が思っていることであろう。その「裏」をわれわれが次第に知ることになったのである。今や『食品偽装』は日本社会での常識であると思っておればいいではないか。だからここでは湯木貞一さんとのある接点の思い出話を述べるに止める。

「暮らしの手帖 第2世紀」に湯木貞一さんが「吉兆つれづればなし」を毎号掲載しており、食いしん坊の私はよく目を通したものである。古い雑誌を探してみると、その第39号(昭和50年 november-december)には季節に合わせた「かきのたべ方いろいろ」が取り上げられている。「かきはなまが一番」から始まるが、そこでは産地の広島からカンに詰めて送られてきた、剥き身のかきの取り扱い述べられている。

《 かきをきれいな水で洗ってから、もういっぺん甘酢で洗います。この甘酢は生酢に砂糖を入れ、少し甘味をきかせてください。

かきの新鮮なものは、白いところと、ふちの黒いところがハッキリしています。ちょっと黄色くなったり、白と黒とが、際立たなくて、どことなくネズミ色をしていたり、余分に日がたったものになると、なんだかベトッとして弾力性がなく、色あいがシャッキリと冴えていない、そこまでになったものは、生では使うことは出来ません。》

昭和50年といえば32年前のこと、このように自分の目でかきの鮮度を確かめて家庭で料理するのがごく当たり前だったのあろうか。上の記事には「酢の量できまるうまさ」、「土手焼の家庭ふう」、「かいご飯には汁をかけて」、「汁かけ飯と栗のこと」、「おじやとかき雑炊」とつづき、「最後にかきののり巻き」で締めくくられている。おじやは私の大好物で、一人暮らしの頃にはよく作った。ところが湯木さんによると、ダシは手間をかけてとるものなので、だから時間がかかってしまう。

《 いりじゃこも、昔の人はちゃんと段どりをつけたものです。いりじゃこは、お湯がわいたからそこへほりこんで煮たてたといって、ダシのでるものではありません。これは少し長く水につけておいてもらわなければならいので、朝、おじやを煮くという場合など、前の晩に、必要なだけの水にいりじゃこ昆布を入れて、ひと晩つけておいたものです。

そして、ひと晩水につけたいりじゃこと昆布をさっと煮立てます。にたってきたら、こして、しょう油で味をつけます。》とうるさい。たしかに手間をかけると本当に美味しいおじやが出来上がる。しかし私がそこまでの段どりをするのは現実にはむつかしく、インスタントダシのお世話になっていた。

湯木さんの記事はあくまでも家庭料理法であったが、最後に(筆者は大阪高麗橋吉兆主人)と紹介されていたので、一度は本場の味を味わって、とも思ったものである。しかしそのうちに「吉兆」と云えば大層な料亭で、庶民が気楽に行けるところではないことが分かってきた。私が京都に単身赴任してからのことであるが、たまたま嵐山にある「吉兆」の前を通りかかったときに、大きな門構えといかにも奥行きがありそうな荘重な佇まいに圧倒された。何かの折りに同僚の間でこの店が話題になり、「いや、一人十万円もみておけば舟で川遊びまで出来ますよ。一度行きますか」なんていいあったものの、話だけで終わってしまった。十万円といえば当時私の借りていたワンルームマンション1ヶ月分の家賃だったのである。

その湯木貞一さんとは思いがけないところでまた出会った。といってもこれも本の中で、である。辻静雄という方がいた。新聞記者から調理師学校の校長に転身した料理人であり料理研究家で、この方の華麗な料理生活が世に知られていた。気のあった友人たちを自宅に招いて催す夕食会では、腕利きの調理師学校の教授たちが腕を振るった料理でもてなすもので、その模様が招待客から折に触れて紹介されたものである。辻さんは私とほぼ同年代であるが、身を以て料理を探求されたあまりにご自身の肝臓がフォアグラ化して、それが原因で還暦を待たずに亡くなられたとの伝説があるくらいである。私がヨーロッパに出向く前にこの方の「ヨーロッパ一等旅行」(鎌倉書房、昭和52年刊)を手に入れて、あわよくばご推奨のレストランにと思ったことがあったが、一読してそれは叶わぬ夢と覚らされた。

《旅はどうしても飛行機の一等席にすわることから始まることになる。座席はゆったりしているし、サーヴィスもまあまあ行き届いている。》

《旅の道連れは、多くて、四人から六人くらいまで、これ以上になるとホテルのスゥイート・ルームの予約を取るのが困難な上、料亭でもよい席をしつらえるのに無理が出て来る。》

《独り旅は特にいけない。ロンドンのホテル・リッツのような相当格式の高いホテルでもシングルというのは、だいたいがご主人のお付きの人の部屋用ということになっていて、とんでもないところへ入れられたりする。》

こういう注意書きが延々と連なってくるとわれわれ庶民はかりそめにも「一等旅行」なんて不遜に考えるべきものではない、と思い知らされるのである。これは辻氏の料理哲学から素直に出て来る戒めで、その根底に次のような思想がある。

《 大衆的な赤提灯、縄暖簾をくぐるのには、さして気をつかうこともないのは当然だが、ひとたび、上等な方の料理屋さんに足をふみ入れるとなると、これを味わうにはなりふりかまわずというわけにはいかないのだ。衣食住とも、三拍子揃った水準のところでの勝負になる。》

《 日本の料亭では床の間に光琳の掛軸や不昧公の書がかけられているところへ、織部の器や乾山に料理が盛られて出されたりする。こんなとき料亭の客人となるためには、これらの日本の文化を賞味するにたるだけの生活の背景がなければ、心許ないことにもなる。西洋でも同じことで料理や食器の勉強はもとより、泊まるホテル、旅籠屋の類にいたるまで、バランスのとれた生活体験なるものがなくては、位負けしてしまうのである。》

いや、仰ることはすべてごもっとも、その通りである。毎月少しずつ積み立てて10万円になったら「嵐山吉兆」へ、なんて想像すること自体場違いというものなのであった。

この「ヨーロッパ一等旅行」は辻静雄氏の正味十一日間の体験を元にした旅行記で、同行者がいた。

《 ご一緒した料亭"吉兆"のご主人の名前は湯木貞一さん。私の最も敬愛する端正な白髪のご老人である。神戸生まれだということで、今年七十七歳というお年にもかかわらず、舶来文化にはお小さい頃からことのほか馴染んでおられた方らしく、ハイカラなご趣味の方である。》

《 私のいささか強引な誘いに根負けされたものか、一九七六年の秋にそれではということになって、大阪の本店のご長男をはじめ、ビル吉兆、そして東京の吉兆を取り仕切っておられるお兄さんたちとヨーロッパ旅行をしてみようという決心をなさった。》

辻さんが湯木貞一さんを強引に誘ったのには次のような背景がある。

《 いつの頃からか私は日本の料理に興味をもち、大阪に住んでいることから、高麗橋の料亭・吉兆に足繁くかよっていたが、これだけの料理をつくる方に、もし西洋の料理をお見せしたら、日本料理の将来に何かを加えることができるのではないかと思うようになった。》

「吉兆」とはこういう世界の店なのである。それなりの資格のある人がお馴染みさんになればいいのであって、庶民が足を踏み入れるところではないのである。分を弁えることを早々と学んだ私にはまったく無縁の存在であり、それが正解であった。

上に引用した吉兆グループの目につくところは、「本吉兆」を除いてあとは(湯木貞一氏の)長女、次女、三女、四女の婿が社長になっていることである。「本吉兆」の前の主人は辻さんの本に出て来る「大阪の本店のご長男」であったのだろうか。昔の大阪商人はひょっとして出来の悪い息子に家を継がせるよりは、出来のよい子飼いの使用人を婿養子に迎えるほうが家が繁昌するというので、娘の生まれることを歓迎したそうである。その意味では湯木さんも大勢の後継者に恵まれて安堵されたことであろうが、今回の出来事が「売り家と唐様で書く三代目」の兆しになるのでは、と泉下で固唾を飲んでおられるような気がする。