太平洋戦争で日本軍が東南アジアに広く展開し、占領区域を広げていくにつれて、現地に宣撫班なるものが派遣された。宣撫班そのものは満州事変直後から組織されていたが、それには多くの作家や音楽家が参加していた。その宣撫班が現地の住民ではなく、日本にもたらした遺産として、私の念頭に直ぐ浮かぶのが小説家林芙美子の「浮雲」であり、藤山一郎の持ち帰った「ブンガワン・ソロ」である。「浮雲」については機会を改めて触れようと思うが、今日はインドネシアの歌「ブンガワン・ソロ」を取り上げて見ようと思う。

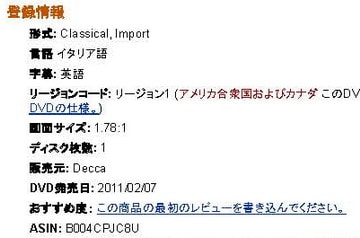

私の好きな歌手の一人、五郎部俊朗nの「藤山一郎とその時代~歌が美しかった~」というCDの中に「ブンガワン・ソロ」が収められている。残念ながらこの歌はYouTubeでは聞けないが、なんとこのYouTubeで藤山一郎の「ブンガワン・ソロ」との関わりの話と、彼自身による歌が聴けるのである。

さらに驚いたことには「ブンガワン・ソロ」の作曲者自身が歌っていて、画面にインドネシア語の歌詞が流れるのでカラオケの練習にももってこいである。しかしそれよりもこの歌声のなんと味のあること!伴奏のガチャガチャしているのが私には気になるが、そんなことはものともせずに歌声がゆったりと河面を流れていく。本当に素晴らしい名曲に歌唱である。

ガチャガチャが嫌の方にはこちらが良いのかも知れない。

ブンガワン・ソロ

最近はよくYouTubeで昔の歌を探して時間つぶしをすることが多いが、これは大きな収穫であった。

「ブンガワン・ソロ」からは外れるが、これは凄いと思ったのが石原裕次郎と慎太郎の「夜霧のブルース」のデュエットである。慎太郎のチリメン・ビブラートがとても可愛らしい。私にもチリメン・ビブラートがあるので、親しみを持ってしまった。さっそく「お気に入り」に登録したのが二三日前だったのに、『この動画は削除されました。これは、以下をはじめとする複数の申立人から著作権侵害に関する第三者通報が寄せられたことにより、この動画の YouTube アカウントが停止されたためです』のメッセージとともに削除されてしまった。YouTubeでpastimeがある限り、私に退屈はなさそうである。

私の好きな歌手の一人、五郎部俊朗nの「藤山一郎とその時代~歌が美しかった~」というCDの中に「ブンガワン・ソロ」が収められている。残念ながらこの歌はYouTubeでは聞けないが、なんとこのYouTubeで藤山一郎の「ブンガワン・ソロ」との関わりの話と、彼自身による歌が聴けるのである。

さらに驚いたことには「ブンガワン・ソロ」の作曲者自身が歌っていて、画面にインドネシア語の歌詞が流れるのでカラオケの練習にももってこいである。しかしそれよりもこの歌声のなんと味のあること!伴奏のガチャガチャしているのが私には気になるが、そんなことはものともせずに歌声がゆったりと河面を流れていく。本当に素晴らしい名曲に歌唱である。

ガチャガチャが嫌の方にはこちらが良いのかも知れない。

ブンガワン・ソロ

最近はよくYouTubeで昔の歌を探して時間つぶしをすることが多いが、これは大きな収穫であった。

「ブンガワン・ソロ」からは外れるが、これは凄いと思ったのが石原裕次郎と慎太郎の「夜霧のブルース」のデュエットである。慎太郎のチリメン・ビブラートがとても可愛らしい。私にもチリメン・ビブラートがあるので、親しみを持ってしまった。さっそく「お気に入り」に登録したのが二三日前だったのに、『この動画は削除されました。これは、以下をはじめとする複数の申立人から著作権侵害に関する第三者通報が寄せられたことにより、この動画の YouTube アカウントが停止されたためです』のメッセージとともに削除されてしまった。YouTubeでpastimeがある限り、私に退屈はなさそうである。