6月8日のお昼にたまたま回したテレビチャンネルで、戦艦陸奥爆沈にまつわる話を伝えていた。みのもんた氏が司会する番組の中の「今日は何の日」のコーナーであった。このコーナーはその日に関わるいろいろなテーマについて、例えばその日が誕生日とか命日の誰かの話とか、その日に起こった歴史的な出来事とかを、丁寧な取材に基づいて紹介するもので、なかなか興味深い話が多い。「フーテンの寅さん」的司会者みのもんた氏のコーナーに留めておくのがもったいないような番組なのである。

戦艦陸奥は戦艦長門とともに、戦艦大和、武蔵の完成まで日本海軍の中心的主力艦であった。世界で最初に16インチ(41センチ)砲八門を搭載し、また最高速度が26.5ノットという世界で最強・最速の戦艦であった。大正10年に建造されたが、昭和10年に水平・水中防御の強化を図って大改装が行われ、排水量が当初の33000トンから40000トンに増加した。ところが戦争さなかの昭和18(1943)年6月8日、呉軍港外の柱島泊地に係留中、火薬庫爆発により瞬く間に爆沈したのである。死者は艦長以下1121名と云われる。

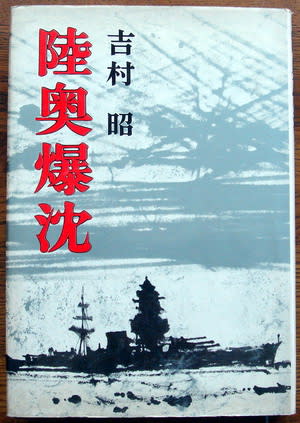

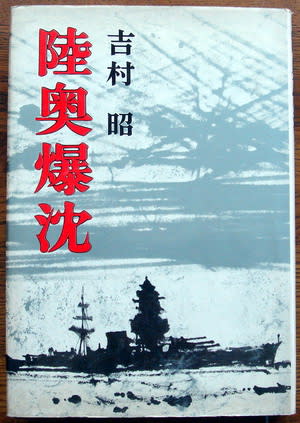

その3日前の6月5日には、4月18日に戦死した連合艦隊司令長官山本五十六元帥(5月21日に公表)の国葬が行われたばかりである。ほっとする間もなく起こったこの陸奥爆沈に震撼した海軍上層部は、爆沈の事実の秘匿を厳重に計ると共に原因解明に直ちに取りかかった。この経緯は吉村昭著「陸奥爆沈」に詳しい。吉村氏は可能な限りの関連文書を精査し、また生存する関係者をつぶさに調べ上げて自らインタビューして陸奥爆沈の謎に迫ったのである。そして、公の報告では原因不明とされたが、実は人為的な原因による可能性が極めて高いことを、容疑者の氏名を把握した上で強く示唆している。第一級のドキュメンタリー作品であると私は思う。

吉村氏が資料収集の過程で、それまで秘匿されていた大日本帝国海軍軍艦で発生していた火薬庫爆発事故の記録を発見したことは注目に値する。「陸奥」以前にも、日本海海戦で旗艦だった「三笠」の爆沈を始めとして、七件の火薬庫爆発事故が発生していたのである。原因としては、乗組員の行為によるものが三件、同様の行為によることが確実なものが二件、そして原因不明が二件とされているのであるが、原因不明二件も人為的疑いが濃厚であると吉村氏は結論しているのである。

重大事故の秘匿は軍機にかかわることゆえ、当時としては当然のことであろう。しかし軍紀厳しいはずの日本海軍で、人為的原因で七件もの重大事故(七件のうち四件が爆沈)を起こしたことに、昨今世上で批判的に取り沙汰される原子力発電所や企業におけるモラル・ハザードの原型を見てしまう。ましてや『軍隊ではないはず』の自衛艦で起こったような『機密漏洩』に、驚く方がおかしいのかもしれない。

かっての『軍国少年』は、当然ながら?戦記に対する関心が一入である。この「陸奥爆沈」も出版当時早速買い求めて一気に読み上げたが、この時に思いがけない発見に興奮したのである。

陸奥爆沈の原因として敵潜水艦による魚雷攻撃も考えられた。しかし魚雷の航跡を見たものもなければ、魚雷命中の衝撃を感じたという証言もないし、舷側に上がるはずの水柱を目にしたものもいないのである。必然的に内部爆発の可能性が高まった。そしてこのような記述が続く。

《この点については、ほとんど決定的とも思われる証拠が提出された。それは、救難隊の潜水調査によってあきらかにされた爆発箇所と思われる切断部分の外板が外側にまくれているという事実と、呉海軍病院外科部長○○軍医大佐の内部爆発説を裏づける意見であった。○○大佐は、「陸奥」の負傷者を診断し、足首の部分を骨折している者の多いことに注目した。この現象ははげしい衝撃が下方から突き上げた、つまり艦内から爆発の衝撃が起こったことをしめすものだというのだ。》(100ページ)

私は以前

偉かった昔の教授で、《私が卒業実験のために所属した研究室では教授は既にベンチワークから退き、実際の研究指導は助手の先生から受けた。研究室でのあらゆることから始めて実験材料、実験器具などの取り扱い、実験手技にデータのまとめ方、論文の書き方のすべてを日々の『共同生活』を通じて教わってきた。》と述べたことがある。○○軍医大佐こそ、この助手の先生の父君であったのだ。

この助手の先生SIさん(私のいた研究室では教授のみを先生と呼び、あとの教官はすべて「さん」付けであった)は、私が研究生活に足を踏み入れるにあたって、文字通りの師匠であった。卒業研究から始まり、修士論文の仕上げに学術誌への発表まで、懇切に指導していただいた。旧制一高の卒業で阪大理学部生物学科の第一期卒業生、そして卒業と同時に助手になられた。私が四、五番目ぐらいの弟子になるのだろうか、その四人で撮った写真が残っている。写真の左手に見えるのが確か研究室の窓だったと思う。背筋のスラッと伸びた紳士がSIさん、といっても腰に手ぬぐいをぶら下げているところは蛮カラ高校生風、また難民のような風体の男が私で、引き揚げ者用に特配になった毛布で母が仕立てた服を着ている。当初父が着ていたが、戦後10年過ぎて労働着に転用したのであろう。

私も少しは旧制中学の蛮カラ気風を引き継いでいたところがあって、研究室内では夏冬問わず裸足で過ごしていた、いや、過ごそうとした。靴底の減りがもったいなかったこともある。ところが私の裸足がどうも目障りというか、問題視されていたようで、SIさんからもしばしば注意を受けていた。適当に聞き流していたがある日、「○○君、頼むから裸足をやめてくれ。ガラス切れでも踏んで怪我をされたら俺の責任になるから」と懇々とさとされて、やむなく古靴を履きだした覚えがある。

自分でいうのもなんであるが私は小憎たらしい学生だった。その頃の研究室ではタンパクの精製が大きなテーマであった。色の付いたタンパクをイオン交換樹脂クロマトグラフィーで精製する時などは、長さが1メートル以上もあるガラス管にイオン交換樹脂を詰めて試料の入った溶液を上から流す。色が付いた溶液が下からで始めるとそれを集めるのであるが、なかなか時間がかかる。そこで時にはその横で先輩連がパチパチと碁などをうって気長に時間を過ごすのである。いつの間にか岡目八目が集まる。これが結構五月蠅いのである。それである日先輩連に「神聖な研究室で碁を打つとはなにごとぞ」と文句を云ったりしたのである。それ以来一目を置かれている?ようなところがあったが、何かの折に「そう云うけどな、お前らの歌、結構五月蠅いんやで」と云われてギャフンとなった覚えがある。教養時代に一緒にコーラスをやっていた友人と同じ研究室に入ったものだから、実験室に隣り合ったセミナー室で、人のいない時、ついつい二人で歌ってしまうのである。でも声は実験室に筒抜けになっていたのである。

クロマト用のイオン交換樹脂も自分たちで完成品にする時代だった。樹脂の塊を小さく砕き、大きなすり鉢で細かい粒子にまでする。それを篩いを組み合わせて一定の粒度のものを集めるのである。何十時間もかかる作業で、すりこぎをモーターで回すものだから噪音も凄かった。

タンパク分離用の新しいクロマト担体がアメリカで商品化されて、その威力が喧伝された。DEAEセルロースである。しかし輸入品を気軽に買えるようなご時世ではない。その製法がアメリカ化学会雑誌に出ているということで、SIさんに勧められて私がそれを合成することにした。原料は東洋濾紙から購入した濾紙パルプである。高校時代に化学研究部でのクラブ活動を心の拠り所にしてやるのだから、無謀といえば無謀である。そして案の定、事故が発生した。モノは一応出来上がったのであるが、夜遅く家にたどり着くころから目が痛み出した。痛みでほとんど一睡も出来ず、朝が明けるのを待って目を開けることが出来ないので母に連れられて病院に行った。

DEAEセルロースの合成の過程で発生したアルカリ性の有毒ガスにやられたのである。痛みは激しかったが、幸い目に損傷を受けることもなく、一週間もすれば眼を開けられるようになったが、SIさんにすっかり心配をかけてしまったのである。そのSIさんも実験中の事故で爆発した小型ガラス容器の破片が眼球にささったことがある。この時も幸い失明には至らなかったが視力が低下されたようだった。

そう云えば、中庭に隔てられた隣の棟にある化学の研究室ではよく人がぶっ倒れた。距離はあまりないから動静がよく分かる。ドタッと大きな音がする。それにバタバタ、ドタドタと足音が続く。ここでは青酸を使ったシアンヒドリン法でアミノ酸を合成していたようで、ボンベからの青酸ガスが時々洩れるらしい。ドタッというのはそれを吸った人が床に倒れる衝撃音なのである。あとは倒れた人を仲間が急いで担ぎ出すその足音である。私の知る限り、亡くなった方はいなかったようだ。「またやりよった」とわれわれも慣れっこになっていた。せっかくカナリアを飼っているのに、あまり役に立たなかったようだ。われわれの起こした事故と云い、安全に対する意識がなんとも低い時代だった。

徹夜実験が当たり前の時代だった。仮寝に寝袋を持っている人はブルジョアで、私は着のみ着のままでセミナー室の大テーブルの上に直に寝た。冬は寒くて、若き日のキュリー夫人を真似て木製長ベンチを身体の上に置いたりしたが、寒さよけには効果がなかった。そんなある日、皆が大騒ぎしながら部屋の壁を見ている。何だろうと思ったら、小さい粒々が天の川を形づくって壁面を移動している。ダニの巨大集団だったのである。それ以来少し衛生環境を整備しようということになった。

このような話が次から次へと心に浮かんでくるが、またの折に譲ることにする。ただ一つ、この機会に記しておきたいことがある。

この写真の右手にある建物(写ってはいないが)にかってサイクロトロンが設置されていた。荷電粒子の加速装置で、先日述べた

「タンパク3000」プロジェクトで、タンパク分子の立体構造決定にSpring-8の果たした役割について少し触れたが、サイクロトロンはいわばその前身である。アメリカのE.O.Lawrenceが考案したこの加速装置が最初に建設されたのは1931年、その5年後、昭和11(1936)年に28インチ(71センチ)サイクロトロンの建設が阪大で着工され、翌年に一応完成した。理研では阪大に先立ち昭和10(1935)年に着工したが、完成は阪大の方が1ヶ月早かったので、阪大のが世界第二番目のサイクロトロンということになる。そしてわが国の原子核物理学の実験的研究の中心となったのである。

敗戦後の1945年、このサイクロトロンは理研の2基、京大の1基とともに占領軍により破壊されてしまった。占領軍はこれで日本の原子爆弾製造への道を断ち切ったとでも思ったのかも知れないが、「羮に懲りて膾を吹く」の類の、アメリカ軍の蛮行であると云えよう。写真の背景は文明破壊の荒涼とした雰囲気を伝えているようにも思えるのである。

閑話休題。

SIさんは私が大学院の博士課程に進んでまもなく米国に2年余り留学され、その間、私は博士号を取得した。帰国後は留学の成果を生かして新しいプロジェクトに取り組まれた。その頃は助教授になっておられて、私がこれまでの研究路線を引き継ぐような形となった。私がエール大学にResearch Associateとして留学したのもSIさんのお勧めと紹介によるものだった。神戸港からさくら丸で渡米することになり、1966年7月、船内でお見送りを頂いたのが永の別れとなったのである。

昭和42(1967)年の暮れ、私はカリフォルニア大学サンタバーバラ校で研究に従事していた。同じくアメリカに留学していた研究室の先輩から電話でSIさんの訃報を知らされたのである。朝、電車の駅から大学構内までどなたかと一緒に話をしながら歩いて来られたが、構内に入って急にパッタリ倒れ、そのまま亡くなられたとのことだった。呆然とした私は言葉もなかった。40歳になられたばかりではなかったか。SIさんが早逝されることがなかったら、私の運命も別の道を辿ったことは間違いない。

「陸奥爆沈」が出版されたのは昭和45年5月、すでにSIさんは亡い。生前も直接ご父君の事をお聞きした記憶はない。研究室の誰からかお父さんが海軍の偉い軍医さんと聞いていたと思う。しかしご父君も戦後まもなく亡くなられたとのことだった。その姓名が非常に珍しいので、外科部長○○軍医大佐がご父君であることは確実である。○○軍医大佐、イニシャルで以降SE軍医大佐ともうしあげるが、その後ラバウルの海軍病院の病院長をされ、海軍軍医少将に昇進しておられたようだ。

戦時中、朝鮮京城の国民学校生であった私たちは大声を上げて「ラバウル海軍航空隊」を歌ったものである。

♪銀翼連ねて南の前線 ゆるがぬ護りの 海鷲たちが 肉弾砕く 敵の主力 栄えあるわれら ラバウル航空隊

歯切れがよく心が躍動する軍歌だった。東京オリンピック賛歌の作曲で世界に名をとどろかせた古関裕而の作曲(知ったのはもちろん戦後であるが)であったのだから、当然と言えば当然であろう。SE海軍少将がこのラバウル海軍航空隊基地の海軍病院の病院長をされていた、というのだから、そこに歴史の不思議な糸を感じてしまうのである。

かれこれ20年ぐらい前になるが、浜松に用事で赴いたその帰途、新幹線浜松駅の待合いロビーに人が大勢群れ集まっているのに出会した。幟を何本も立てているので、戦友会の集りであると察しがついた。その中に私は確かに「ラバウル第八海軍病院」の文字を見たのである。思わず駆け寄ってお話しを聴かせていただく誘惑に駆られたが、好奇心丸出しの自分を意識して、足が動かなかった。

昭和は遠くなりにけり、と云われるようになった。しかし私の心の中では、遠きにありて思うもの、でもあるようだ。