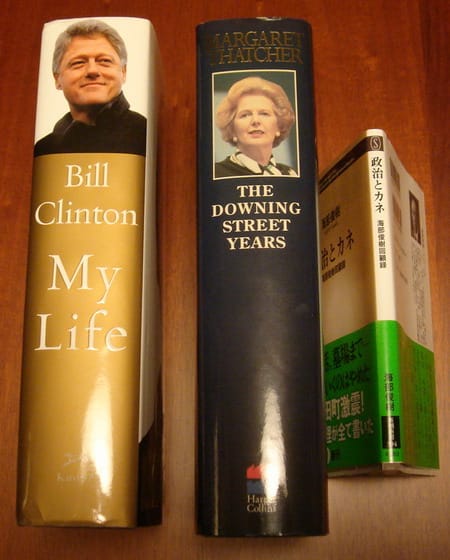

Amazonに予約していたこの本が、検査入院の二日目に届いたので病室に持って来てもらった。最終が941ページとまさに大作である。登場人物がヨーロッパ7、8国にまたがり、そのリストだけで6ページにもなるので、始終お世話になりそうである。

1911年6月22日、英国王ジョージ五世の戴冠式に日に、ウエールズの炭鉱町では13歳の少年Billy

Williamsが始めて炭鉱の底まで下りて仕事を始める。なかの良い友達と一緒であったが、下に降りると別れ別れになり、彼は一人だけ他には誰もいない作業場に連れてこられる。仕事は下に溜まった炭くずをトロッコにシャベルで積み込むことらしい。その指示を与え、そこまで彼を連れて来た監督がBillyのオイルランプを見て、これはまずいと言って自分のランプと取り替えて戻って行った。ところがこのランプの炎がやがて細くなりついに消えてしまい一寸先もわからない暗闇になった。

そこから彼の前向きの闘いが始まる。ここで弱音を吐くわけにはいかない。テストのような気がするからである。手探りでトロッコの有り場所を探し、効果的な作業方を工夫して知っている限りの聖歌を歌ってリズムを取りながら仕事を全くの暗闇で続けた。母親の作ってくれた弁当に紅茶をも暗闇ながら食べ物を狙ってやってくるネズミを追っ払いながらなんとか食べ終える。長時間暗闇に一人で閉じ込められた恐怖と戦う力となったのは、母親のいつもJesusが一緒にいて下さるとの言葉であった。そして、ついに丸一日の仕事が終わる頃になって、監督が迎えにきた。

地上へ上がるカゴで一緒になった仕事仲間が詮索気味に顔を見る。新人を暗闇に一人残すのはやはりある種の歓迎儀式のようなものであった。しかし普通はせいぜい短時間で、彼のように丸一日のというのは全くの例外で、彼の家族にある含みを持つ監督の嫌がらせでもあったのである。しかし彼の頑張りに皆が心を打たれて、どうしてそのように頑張れたのかと聞く。Jesusと一緒にいるからとこたえたことからそれ以来彼はBilly-with-Jesusと呼ばれるようになった。

これが序曲でそしていよいよ物語が始まる。展開が楽しみであるが、Billyの極限の状況よりも私の今の状態の方がまだましかなと思ったりする。ちょっとしたことでも心の励みになるのが嬉しい。

1911年6月22日、英国王ジョージ五世の戴冠式に日に、ウエールズの炭鉱町では13歳の少年Billy

Williamsが始めて炭鉱の底まで下りて仕事を始める。なかの良い友達と一緒であったが、下に降りると別れ別れになり、彼は一人だけ他には誰もいない作業場に連れてこられる。仕事は下に溜まった炭くずをトロッコにシャベルで積み込むことらしい。その指示を与え、そこまで彼を連れて来た監督がBillyのオイルランプを見て、これはまずいと言って自分のランプと取り替えて戻って行った。ところがこのランプの炎がやがて細くなりついに消えてしまい一寸先もわからない暗闇になった。

そこから彼の前向きの闘いが始まる。ここで弱音を吐くわけにはいかない。テストのような気がするからである。手探りでトロッコの有り場所を探し、効果的な作業方を工夫して知っている限りの聖歌を歌ってリズムを取りながら仕事を全くの暗闇で続けた。母親の作ってくれた弁当に紅茶をも暗闇ながら食べ物を狙ってやってくるネズミを追っ払いながらなんとか食べ終える。長時間暗闇に一人で閉じ込められた恐怖と戦う力となったのは、母親のいつもJesusが一緒にいて下さるとの言葉であった。そして、ついに丸一日の仕事が終わる頃になって、監督が迎えにきた。

地上へ上がるカゴで一緒になった仕事仲間が詮索気味に顔を見る。新人を暗闇に一人残すのはやはりある種の歓迎儀式のようなものであった。しかし普通はせいぜい短時間で、彼のように丸一日のというのは全くの例外で、彼の家族にある含みを持つ監督の嫌がらせでもあったのである。しかし彼の頑張りに皆が心を打たれて、どうしてそのように頑張れたのかと聞く。Jesusと一緒にいるからとこたえたことからそれ以来彼はBilly-with-Jesusと呼ばれるようになった。

これが序曲でそしていよいよ物語が始まる。展開が楽しみであるが、Billyの極限の状況よりも私の今の状態の方がまだましかなと思ったりする。ちょっとしたことでも心の励みになるのが嬉しい。