渋谷駅にハチ公が居るように池袋西口駅前広場にはモザイカルチャーのふくろうたちがいます。

モザイカルチャーとは「モザイク」と「カルチャー」を組み合わせた造語で、金属で形を作ったフレームに土をつめて花や緑を植え込み、大型の立体作品に仕上げる園芸アート作品です。

左から「えんちゃん父」「えんちゃん」「えんちゃん母」とえんちゃん家族の仲睦まじい様子を見る事が出来ます。

「えんちゃん」は、「みんなのえんがわ池袋」という商店街の空き店舗を利用した交流広場で生まれたふくろうのキャラクターで、えんがわの「えん」と、人と人の縁の「えん」から「えんちゃん」と名付けられました。

「えんちゃん」のハート型の足には「人と人とがつながる温かい池袋を目指したい」という地元池袋の方々の思いも込められています。

ここ以外にも池袋の各所にフクロウのモニュメントがありますので、それを見つけながら散策してみるのも楽しいかも知れません。

そんな西口から徒歩1分の西口一番街。

商店街のゲートを潜って直ぐ左手にあるにのが池袋演芸場です。

今回は立教セカンドステージ大学の同じゼミのメンバーと一緒に行って来ました。

立教大学のキャンパスからも徒歩5分です。

昨年から取り掛かっていた修了論文の提出も終わり、落語でも聞いてほっと一息つきたいと言うメンバーからの要望で実現しました。

東京で寄席を楽しむ場所として歴史と伝統のある定席(1年365日、休まずいつでも落語の公演を行っている寄席)は4席です。

現存する寄席では最古の老舗・上野鈴本演芸場。

築70年以上を誇る木造の建物でもっとも寄席らしい雰囲気をもつ新宿末広亭。

私が上京して直ぐの頃は職場が新宿でしたので、仕事終わりや休日には良くここへ来ていました。

萩本欽一やビートたけしなどを輩出したことで知られお笑いの聖地と言われる浅草演芸ホール。

そして、昭和26年(1951年)に創業したのが池袋演芸場です。

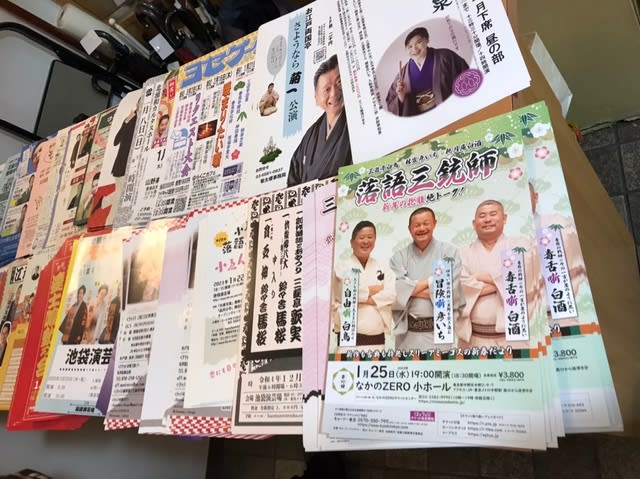

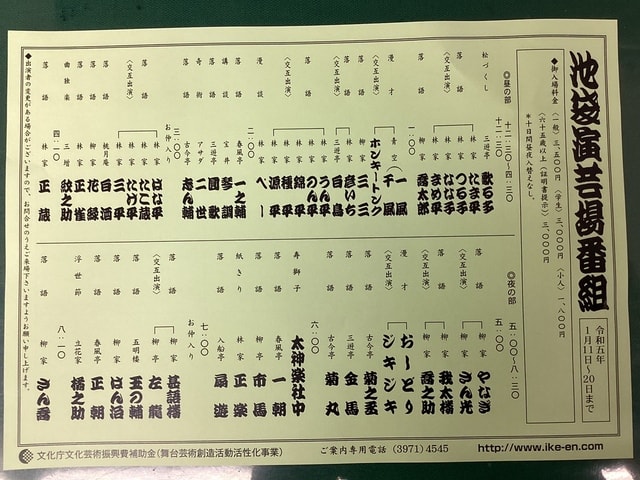

寄席の興行は、10日間ごとに出演者が変わり「上席」「中席」「下席」に分かれています。

更に1日の興行は昼と夜の部に分かれ、それぞれの最後に「トリ」が置かれ「主任」と表記されます。

1月20日まではお正月興行です。

1階でチケットを購入して地下1階へ降りると昔ながらの切符切りのカウンターが有りました。

その横の棚には色紙や公演のチラシが置かれています。

こじんまりとした良い雰囲気です。

場内は撮影禁止ですが、椅子席92のアットホームな雰囲気の中で落語・漫才・奇術・紙切りなどの演芸が楽しめました。

夜の部は落語が多かったですが次々と演者が変わり、そこに漫才や獅子舞、紙切りなども加わって、あっという間の3時間です!

初めて寄席に来たと言うメンバーにも大好評でした。