ここは銀閣寺の総門前で「銀閣寺境内案内図」があります。

総門を入り右折した白砂の参道は、両脇に大刈込された生垣と

銀閣寺垣と呼ばれる竹垣が中門までへ続いています。

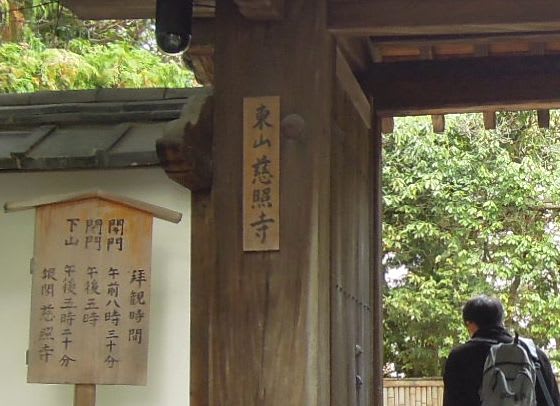

中門には「東山慈照寺(じしょうじ)」と書かれています。

それは銀閣寺の建立が、文明14年(1482年)室町幕府八代将軍足利義政公に

よるもので、義政公は祖父にあたる三代将軍足利義光公の北山殿金閣(鹿苑寺)

にならい、山荘東山殿を造営しこの東山慈照寺(義政公の法号 慈照院にちなみ)

の俗称として「銀閣寺」と呼ばれるようになったそうです。

波紋を表現した「銀沙灘(ぎんしゃだん)」と、「観音殿(かんのんでん)」

観音殿は銀閣(ぎんかく)、観音殿を含めた寺院全体を銀閣寺と呼ばれ

平成6年 (1994年) 、世界遺産文化遺産に登録されました。

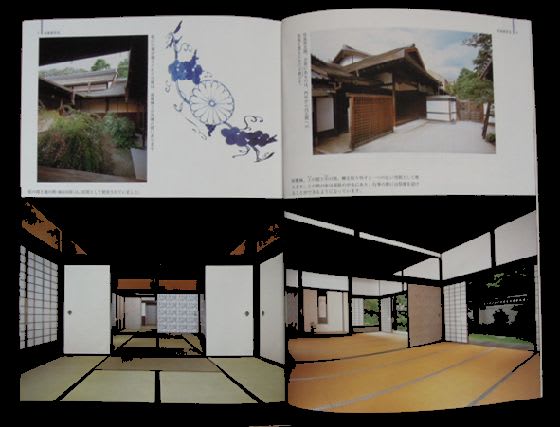

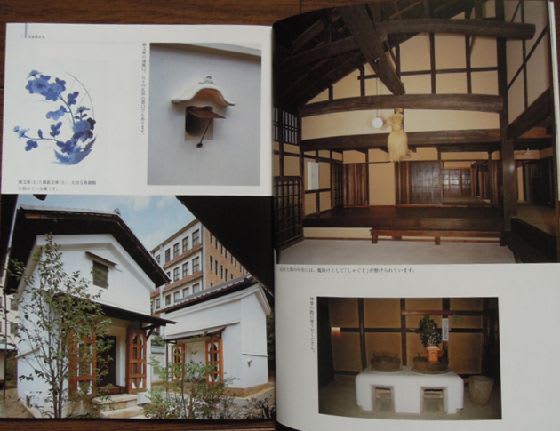

東求堂(とうぐどう) 国宝

日本最古の書院造建築物で、1486年に建築されました。

義政公の持仏堂で、一層の入母屋造り、檜皮葺きです。

北面には六畳と四畳半の二室があり、北面東側の四畳半は

草案茶室の源流、四畳半の間取りの始まりと言われています。

今日は、この東求堂の特別公開を楽しみに行ったのですが残念ながら

団体客と僅かな人(20人)だけなので、入ることが出来ませんでした。

気を取り直し展望台へ・・・

紅葉しているのが見えます。

展望台からの眺めです。

観音殿(銀閣)

友人は特別公開が見られなかったので、また近々に行くそうですが

私は、海外からのお客さんが少し落ち着いてから行きたいと思います。

)

)