同じボルネオ島の先住民でありながら、焼畑稲作民カリス(1994~1995年にかけて24ヶ月間の調査)と狩猟採集民プナン(2006年度一年間の調査)の森に対する態度(「森」にあたるカリス語:toa、プナン語:vaak)は、ずいぶんとちがう。

カリス人は、夜と森をひどく畏れている。夜と森には、精霊が跋扈するからである。精霊は、人を、人の魂を魅惑したり、誘拐したり、攻撃することを方向づけられた存在として知られている。魂が精霊との関係の諸相に入ると、人は病気になったり、死んだりするとされる。夜、一人で歩くことができるのは、精霊と戦うことができる「バリアン」と呼ばれるシャーマンくらいのものだと、カリスはよくいう。森のなかを歩いて隣村にいくときには、カリスは、数人で連れ立って歩いてゆくことが多い。森のなかで会った人が無言であることを心配する。無言の人物は、精霊の仮姿であり、出会った人(たち)は、近い将来、厄災をこうむるはずだ。森のなかでは、精霊が跋扈しているので、食べ物を食べないし、食べ物に関わる語彙は、別の言葉に置き換えなければならないとされる。食べ物や飲み物に対する決まった作法を怠ると、魂が精霊に捕らえられて、病気や死に至ると考えられているからである。

そのように、カリスの人びとに深く浸透する精霊感覚。その延長線上に、彼らは、人間と自然の関係を、人間と精霊・神の関係へと置き換えて捉えているように思われる。彼らは、自然からの純粋な恵贈(米、森林産物、獲物・・・)を、神や精霊からの贈り物へと置き換えて、観念しようとする。それは、例えば、開墾、火入れ、収穫などの焼畑の作業を開始する前に必ず催される、精霊を呼び出して食べ物と飲み物を捧げる見返りに収穫をもたらすように祈願する儀礼において、顕著に見られる。祖霊(antu tau mate)や地縛霊(antu badi)などの精霊こそが、収穫と安寧をもたらす存在として観念されるのである。

(【写真参照】:焼畑で、種を蒔く直前に、プラットフォームの上に、精霊への捧げ物を載せて、精霊に対する祈願文を唱えているところ)

そのようなカリス人の森や自然に対する態度は、以下のような、ニュージーランドのマオリ社会の人びとの森や自然に対する態度とは、ずいぶん、異なるように思える。

マオリ人は、「ハウ」という概念を持つことで知られる。それは、「人にだけ憑くのではなく、動物、土地、森、そして村の家にさえ、憑いている。だから森のハウ、生命力、ないし生産性は、それ独特の祭式によって、きわめて慎重に保護されなければならない」とされる。

それは、マオリ人が生み出した、自然の恵みの根本原理とでもいうべきものである。モースが、『贈与論』のなかで、マオリ人にとって、贈り物には、贈り手の「ハウ」が憑いていて、つねに、その贈り手に帰りたがると説明していることはよく知られている。ところが、「ハウ」の本来の意味とは、「ハウ」が、マオリ人がつくり出した「概念」であり、そのような概念としての「ハウ」が、人間に与えてくれる贈与というものを想定して、人間が、儀礼などを行って、返礼をするということなのである。

自然からの純粋贈与、自然との交渉を「ハウ」という概念を用いて捉えようとするマオリ人のやり方に照らせば、カリス人は、自然からの純粋贈与、自然との交渉を、人間と精霊との交渉へと置き換えた上で、それを操作しようとしているのだと見ることができるのではないだろうか。そこでは、精霊や神こそが、特大の価値を与えられることになる。

他方で、プナン社会には、上のカリス社会とは、たいへん異なる森への態度が観察される。プナン人は、森を、精霊が跋扈する場として、畏れの対象として知覚するということは、ほとんどない。彼らは、今日に至るまで、狩猟や採集など、森に重度に依存しており、森は恐怖の対象ではなく、むしろ、熱帯の灼熱から離れて、生きるための糧と清涼を提供してくれる、生の場として意識されている。

さらに、プナン人は、カリス人のように、人間と自然の関係を、人間と精霊・神との関係を通して理解しようとするようなことはない。精霊や神こそが、人間に恵を与えてくれるというふうには、考えない。かといって、マオリ社会のような、自然の恵の根本原理のようなものを幻想して、それに対して、返礼を行ったり、あるいは、感謝の気持ちを表わしたりするようなこともない。わたしは、プナン人たちが、いったい自然からの恵に対して、どのような意識をもっているのかについて、いろいろと調べてきたが、プナンには、自然の恵に対する明白な意識がないということが、彼らの自然観の大きな特長であるというようなことしか、これまでのところ分からない。森に対して、自然に対して、動物に対して、感謝や祈りを唱えるということは、わたしが知る限り、プナン社会では行われていない。

そのように検討してみると、「プナンが狩猟で神を感じている」と仮説的に考えてみた以前の見解は、疑わしく思えてくる。

http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/28b97b7c5caabede5894eb9b6120d010

以上、気づいたときのメモ代わりとして。

マレーシア・サラワク州に住む7,000人ほどのプナンのうち、400人ほどのプナン(東プナン)が、ジャングルのなかを遊動して暮らしているという事実。これを、どう捉えればいいのだろうか。

サラワク州政府やキリスト教団の熱心な説得や計らいに抗して、彼らが、「いまだに」定住化しようとはしないのと捉えるのは易しい。しかし、たんに、彼らには、遊動を止めるきっかけが見当たらないだけなのではあるまいか。わたし自身の西プナンでの調査経験に照らしていえば、プナンは、定住生活をしてかえって、ジャングルの暮らしをなつかしむ傾向にある。遊動をつづけるプナンたちは、ことによると、そのあたりのことを十分に知悉した上で、ジャングルのなかでの暮らしをつづけているのかもしれない。

一見何の変哲もないが、じつは、わたしたちを心底から驚かせずにはいられないような、奥深き、プナンの人間と動物(自然)をめぐる関係思想の断面を知るにつれて、遊動民プナンは、森で生きつづけるための霊感のようなものをもっているのではないかと思いたくなる。 以下は、そのことについて考える手がかりとなりうるような、民族誌考察から。

南アメリカ・パラグアイのグアラニの人びとは、自分たちに不幸や悪をもたらしているものの本質を<一>であると捉え、それから逃れるために、アマゾン河下流域を放浪しつづけてきた。夭折した天才人類学者ピエール・クラストルは、『国家に抗する社会』のなかで、グアラニの「多なき一をめぐって」に関して、詳細な検討を加えている(渡辺公三訳、1987年、風の薔薇 cf. 中沢新一『対称性人類学』講談社選書)。

人間を悩ますこの不完全さ、われわれが欲しもしなかったこの不完全の起源はどこにあるのか。それは「ものごとは、その総体において一である」という事実からくる。思いもかけぬ論理展開。西洋の知のもっとも遠い始原をも自失させ震撼させる論理展開である。しかしこれこそグアラニの思想家が述べ、常に言明し、狂気に満ちた厳しい帰結をひき出す言葉なのだ。すなわち、不幸は世界の不完全さから生じる、なぜなら、この不完全な世界を構成するあらゆるものごとについて言いうることは、それが一であるということなのだから。それが世界のものごとの特性なのだ。「一」とは、「不完全なもの」の名である。激越なほどに簡潔な語りをもってグアラニの思考が語ることを要約すればどうなるのか。すなわち「一」とは「悪」であるということだ(p.213)。

逆に、グアラニのいう不幸の廃絶された<一>ならざる<多>とはどのようなものなのだろうか。「A=A、これはこれであり、人は人であるということは、Aは非Aでないこと、これはあれでないこと、人間は神でないこと」(p.215)が<一>の原理だとすれば、「これはこれであると同時にあれであり、グアラニは人間であると同時に神であると言明すること」(同上)を、悲劇的に思い知ることこそが、グアラニにとって、<多>なのである。

要は、グアラニたちが言うのは、歪みや矛盾、不幸を内含したり、帰結してしまう合理的・科学的な思考ではなく、人間と自然、動物、神や精霊が溶け合って暮らしていた神話的過去への求望なのではないだろうか。そのような<一>ならざる土地では、「とうもろこしは自ら育ち、矢が獲物を携えて来る・・・」(同上)。グアラニの人びとは、病気や不条理などの不幸を抱え込む<一>の原理から逃れて、<多>の原理を求めて、森のなかを放浪してきたのだと、クラストルはいう。

(写真は、ロギングロードで木材会社の車を待つ、東プナンの人たち)

今夏、プナン社会の調査に行ったときに、わたしも分不相応な貢献をして、プナン人たちが購入したマツダの4WD車のなかで、ひっきりなしに、耳障りのよい曲が流れていた。わたしは、それを、黒人のかわいらしい娘たちが歌っているものと自分勝手に想像していた。プナン人たちに聞いても、それは何という曲か、誰が歌っているのか知らないので、プナンの調査にいっしょに行った、O大学の3年生・Kくんに調べてもらったところ、それからしばらくして、それが LAS KETCHAP の"ASEREJE"という曲だということが分かった。わたしの想像力に反して、スペイン人の3人の娘たちが歌っているということは、すぐにユーチューブを調べてみて分かった。ついでに、"Asereje ja de je de jebe tude jebere sebiunouba majabi an de bugui an de buidiri" という歌詞も、ある曲の空耳を歌詞にしたもので、意味がない、ということも分かった。

その後、しばらくして、わたしは WORLD MUSIC という音楽の「ジャンル」にたどり着いた。そういうコーナーが、町のミュージックショップにあることは以前から知っていたが、それが、じつのところ、何を意味するのか、これまでは知ろうともしてこなかった。そういうふうにして、わたしは、いま WORLD MUSIC にはまりつつある。WORLD MUSIC は、実体的な概念ではない。おそらく地球上から届けられる音楽の総称なのだろう。

マレーシアのサラワク経由で、"ASEREJE"にたどり着いたせいだと思うが、とりわけ、ラテン・アメリカ(スペイン語)のサウンドにはまっている。最近、帰宅途中に、新百合ヶ丘の山野楽器に立ち寄って、Putumayo というレーベルのCDを何枚か買った。ラテン・アメリカといえども、国と地域によって、音の組み立てが、そうとうちがうように思う。そのなかで、わたしは、コロンビアのクンビアを、いまのところひじょうに心地よく感じている。Putumayo の「コロンビア」編には、La Sonora Dinamita の"El Ciclon"、Orquesta de Edmundo Arias の"Cumbia del Caribe" 、The Latin Brothers の"Delia La Cumbiambera"という、軽妙なクンビアの曲が入っている。一番初めのものは、ユーチューブでも見られる。「サイクロン」という意味で、おっさんが歌っているが、なぜだか、水着姿の女の子が出てきてくねくねと踊っていて、ちょっとエロティックな感じがする。わたしは、コロンビアには行ったことがないが、なんだか、その土地の空気みたいなものを感じる。

ところで、 ユーチューブは、今日、パソコンの前に座って、視覚をつうじて、異文化を体験できる超絶的なツールであるという話を聞いたことがある。

http://blog.goo.ne.jp/katsumiokuno/e/cfdc689b1d18647d9bc5b592cbedfd26

それを借りていうならば、WORLD MUSIC もまた同様に、居ながらにして、聴覚をつうじて、異文化を経験させてくれる。わたしたちは、コロンビアに行った後で、メキシコに、キューバに飛んでいくことができる。

そんなに便利で、心地のいい音楽「ジャンル」は、かつてはなかったように思う。その土地の音楽を愉しむためには、そこに行かなければならなかった。 わたしが25年前に、メキシコに行ったときに、お土産に買って帰ってきたミュージック・テープがある。LOS BUKIS の15 EXITOS DE LOS BUKIS というテープである(写真)。シエラマドレ山脈中のインディオの村を訪ねて、おそらく、その帰りに、ドゥランゴという町で買ったのだと思う。いまでも、聞くことができる。それを聞くと、トルティージャをパタパタと叩く音、ヒツジ肉の匂い、男女が踊っている楽しそうなシーン、ソンブレロ、メキシコ美女たち・・・などが次々と、自然に浮かんでくる。

で、なんなんだ。プナンに行って、"ASEREJE" を聞き、ラテン音楽にはまり、今度は、近い将来、ラテン・アメリカの探検に出かけてみたいと、真剣に思い始めている。とくに、アマゾンの狩猟民などは、どうなのだろうかと考え始めている。ま、最初は、やはり口にすることが大事だろう。ああ、「虚学」の文化人類学よ!(「実学」派のみなさん、こんなんで、すみません)

今学期やっている「性の人類学」という授業の明日の講義のために、『複数の父親の文化:南米低地における父性の分割についての理論と実践』という本を読んでいる。民族誌的な事実が、とびっきり面白いのだ。以下、忘れないために書き留めておきたい。

Stephen Beckerman & Paul Valent(eds.), Cultures of Multiple Fathers: The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America. University Press of Florida, 2002

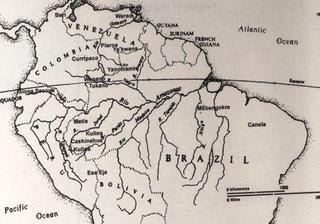

スティーヴン・ベッカーマンが調査したヴェネズエラのバリ人社会(上の地図の左上のほう参照)の社会的・経済的な(生産と消費の)単位は、かまどを一つにする血縁集団である。男がマニオクの耕作や狩猟に精を出し、男たちには豊富な食糧があるが、食べ物は子どもたちにはなかなか行き渡らない。 バリ社会は、男の15%が複数の妻をもつ一夫多妻の社会である。女の側から言えば、結婚した状態では、ふつうは、一人の男=夫がいるだけである。というのは、土地所有者たちが、殺し屋を雇って、バリ人を殺そうなどするので、男性の死亡率が高い。男女の人口比が、女性に傾いているからである。

興味深いのは、女が、結婚後、妊娠すると、インセストタブーの範囲の外にある姻族の複数の男性と性交渉をするということである。男性の「恋人」は、胎児の健やかな発育にいいと考えられているという。出産の後、母親になった女は、森のなかで、村の女たちの前で、妊娠中に性交渉した相手を明らかにする。それを聞いた女たちは、村に帰って、性交渉の相手と名指しされた男たちに、子どもができたことを伝えるという。そうして、その複数の男=父親たちは、狩猟の獲物やマニオクなどの食糧を、贈り物として、子どもに授ける。その後、その子どもが成長すると、母親は子どもに向かって、父親を指差して、「あれが、おまえのお父さんだよ、魚や肉をもらえるよ」という。

ところで、バリ社会の「乱交」的な性行動のあり方を、ヒト以外の動物のセックスのあり方と単純に比較することはできないと思うのだが、知的な試みとして、以下では、バリ社会の性行動のありようを、ボノボの性行動と比較してみたい。ボノボについては、ドゥ・ヴァールの『インナー・エイプ(邦題:あなたの中のサル)』の記述分析を取り上げる。

ボノボは、交尾、マスターベーション、GGラビング(メス同士の性行動)、尻つけ(オス同士の性行動)、性器マッサージ・・・など、じつに多様な性行動をたえず行っている。ヒトが圧倒的にヘテロセクシュアルであるのに対して、ボノボはバイセクシュアルであり、その意味で、全方位型セックスを行っている。ただし、ボノボはけっして、ヒトの乱交パーティーのようなものを繰り返しているのではなく、親密な性的接触をスパイスのようにまぶした社会生活を送っているのであり、多様な性行動は、社会調節機能をもっているように思える。

そのような性的接触をひんぱんに行うことによって、ボノボは、ライオンやラングール、チンパンジーに見られるような、オスによる「子殺し」を回避することができている。子殺しとは、ハーレム型の社会集団を形成する霊長類のオスの繁殖戦略のひとつである。ハーレムを乗っ取ったオスは、次々と、集団内の子を殺し、メスの発情を促して交尾し、自分の子を産ませる。そのような子殺しに対抗するかたちで、ボノボのメスは、オスに限らず、メスとも子ボノボともセックスをするという、セックス中心の社会をつくり上げた。メスは、誰とでも寝ておけば、オスが自分の子と自分以外の子を峻別することができず、子を殺すようなことはないと判断したのではあるまいか。つまり、ボノボのような「乱交」型の社会は、父親が誰だか分からなくするという、メスの戦略によって支えられている。そういうふうに、ボノボ研究者・フランス・ドゥ・ヴァールは考えている。

Frans De Waal, Our Inner Ape. 2005

(1)男性にたよって食糧にアクセスするバリ社会では、社会的な要因によって、男性の人口が少ないため、女性たちは、誰とでも寝て、子どもが、複数の父親経由で、食糧にアクセスし、生存できるように「進化」した。(2)他方で、ボノボは、子殺しという、残虐さを伴うオスの繁殖行動を回避するために、メス主導でセックス中心の社会をつくりあげ、子の父が判然としない社会を「進化」させた。メスは、「誰とでも寝る」ことで、子の生存を確かなものとしたのである。

父親は一人であること、父親の背中を見て子どもは成長するということ、家父長的で厳格な父親像が崩壊し、子どもと仲良くする父親が現代の理想の父親像であるということ・・・などは、じつは、それほど自明のことなのではないように思える。わたしたちは、父親幻想を見ているのかもしれない。

わたしの父は、動物好きだった。祭りの夜店で、ヒヨコや金魚などをよく買ってきた。あるとき、飼い育てていたニワトリがいなくなった。見ると、ニワトリ小屋の扉が無残に引きちぎられていた。しばらくすると、近所の奥さんが、飼い犬が、どうやらお宅のニワトリを食べたようだと、謝罪に来たことがあった。父は、ニワトリの次には、ウサギを飼った。ウサギが死ぬと、秋田犬を飼った。そのイヌは、よく鎖をちぎって逃亡し、近所の人たちを脅かした。一度、そのイヌが不意に目の前に現れて、びっくりしたおじさんが、ひっくり返ってケガをしたことがあった。そのときは、母と祖父が謝罪に行った。そのイヌは、その後、あっけなくフィラリアにかかって死んだ。すると、父は、また、どこからか仔イヌをもらってきた。母は動物好きだが、仕事が忙しく、世話を家族に任せる父に対して、仔イヌを返してくるように言った。数日間我が家にいたその仔イヌは、いつの間にかいなくなった。

動物がつねに周囲にいたにもかかわず、わたしは、物心つき始めた頃から、動物がどうも苦手だった。イヌがいると、吼えられるのが怖くて、そばを通り抜けることができなかった。それどころか、イヌやネコに触れるのもイヤなほどだった。まともに触れることができなかった。妹たちに任せて、家で飼い育てた動物たちの世話もしたことがなかった。おそらくその延長線上で、わたしは、ニワトリの手羽先をまったく食べることができなかった。骨付きの肉に触れることができなかった。いまにして思えば、幼い頃のわたしは、むき出しの動物におびえていたのではなかったのか。わたしをやさしく包み込んでくれる親や近くに住んでいた両親の親たちとはちがって、何をしでかすか分からない隣人としての動物に。

人間と動物をめぐる考察をつづけているうちに、そのような動物をめぐる原経験に、ふと思いいたった。

新石器革命以降、人間は、動物の家畜化を進め、屠畜することで、食料として、動物肉などを安定的に手に入れるようになった。今日、わたしたちの食卓に運ばれることを目的として、動物は一ヶ所に集められて、大量に飼育され、屠畜され、食肉加工されている。19世紀には、博物学の進展を背景に、近代的な動物園が創設されるようになった。動物は、世界中から動物園という場に集められて、近代市民の観察のために提供されてきた。人間は、知識と技術を用いて、スポーツ狩猟、毛皮交易、動物実験や見世物および観察の対象として、動物を取り扱ってきたのである。日本の農村では、古くは江戸時代から、イノシシやサルなどによる獣害の問題が深刻化してきた。動物は、農作物を荒らすならば、害獣として駆除の対象となる。現代日本のペット人口は1000万頭に達するとされる。動物は、家族の一員として愛玩され、ケアや葬儀の対象ともなっている。その一方で、毎年約50万頭の動物(イヌやネコ)が捕獲されたり、行政施設に持ち込まれたりして、殺処分されるという現実がある。20世紀後半になると、動物には、人間から搾取されたり、残虐な扱いを受けたりすることなく、動物の本性に従って生きる権利があるとするアニマル・ライツという考え方が、地球上で、広く受け入れられるようになった。

人類は、いつの頃からか、自然界のたんなる一員から、それを支配する存在として自らを位置づけるようになった。人間は、もはや動物にして、動物にあらず、という態度を貫くようになったのである。ヒトだけが、動物の生殺与奪の権利を手に入れた。

<驕り>ということばが思い浮かぶ。

中学生のころに、わたしが生まれ育った地方都市にロードショーでやって来た『デルス・ウザーラ』という黒沢明監督の映画を見たことがある。あまりはっきり内容は覚えていないが、ロシアの探検家・軍人アルセーニエフが、原住民の猟師デルス・ウザーラに出会い、探検の道案内をしてもらうという内容である。映画のなかでは、探検家とデルスの友情がつづられる。わたしが興味を引かれるのは、デルスが、自然の真っ只中に暮らす人間だという点である。

・・・夕食の時、私(アルセーニエフ)は肉の小片を焚き火に投げ入れた。これをみてデルス・ウザーラはすぐさまそれを火からとりだし、わきのほうへほうった。「どうして肉を火に投げるのかね?」彼(デルス)は、むっとした口調で言った。「どうしてただ焼いてしまうか。わしら、あした去る。ここへべつの人、くる。そして食う。火に入れると、肉、なくなる」「ここへ誰が来るかね?」こんどは私がきいた。「誰がだって?」彼はおどろいた。「タヌキがくる、アナグマがくる、カラスがくる、カラスがいないと、ネズミがくる・・・」私ははっきりわかってきた。デルスは人間ばかりでなく、たとえアリのような小さなものでも、あらゆる動物について心配していたのだ・・・(アルセニーエフ著『デルス・ウザーラ』、田口洋美『越後三面山人記』農山漁村文化協会、2001より孫引き)

そこには、人間もまた動物の一部であり、わたしたちは動物と食べ物を、自然を、世界をシェアーする存在だという思想の一端が描かれている。たんに、ことばによる理想だけが語られているのではない。デルスの実際の行動のなかに、理念が畳み込まれている。人間のよりよい生存を、動物の利用および犠牲によって実現しようとする、ヒト中心主義的な思想について、わたしたちは、いまふたたび問い直してみるべきなのではないだろうか。

ところで、ヒト中心主義には、上述したようなもの以外にも、別のモデルがあるといわれる。それは、同じくヒトの利益を優先している点で、ヒト中心主義的ではあるが、自然や動物に対する畏怖に支えられて、「人間の非人間的世界への比喩的投影による拡大認知」という特徴をもつアニミスティックなモデルである(川田順造「ヒト中心主義を問い直す」『人類学的認識論のために』岩波書店、2004)。それは、ふつうは、人間の生存のための動物の殺害という撞着を身に受けながら、自然を擬人化したり、動物との交渉を行ったりするような宗教や儀礼、生業実践などとして現れる。

文化人類学は、これまで、非西欧の諸社会、あるいは、「先進」とされる社会の基層において認められるのだけれども、当事者によっては体系的に自覚されたり、思想化されたりしていないような、そうした、漠然と「アニミズム」と呼ばれるような自然観の記述と解明に努めてきたということができる。

動物に関して言うならば、文化人類学は、これまで、とりわけ、人間が動物をどのように表象するのかに着目してきた。レヴィ=ストロースは、『野生の思考』のなかで、人間が、動物と親密な関係をもって世界を組み立て、命名することによって、自然にとりまかれ、交渉しながら、暮らしていることを解明した。『神話論』では、北南米の神話のなかに、文化と自然との関係を読み解いた。ダグラスは、レレ社会の豊穣多産を祈願する儀礼においてセンザンコウが多用される理由を考察し、それが分類体系から逸脱する変則的な動物であり、そのことによって神秘的な力を与えられ、人間に生殖力を与える象徴として用いられていることを明らかにした(ダグラス『汚穢と禁忌』思潮社、1972)。また、ウィリスは、牧畜民ヌアー社会では、人間と動物が対等であることを、狩猟民レレ社会では、人間が自然環境よりも劣位であることを、構造分析的な手法によって明らかにした(ウィリス『人間と動物』紀伊國屋書店、1974)。

このように、文化人類学は、 どちらかといえば、動物が象徴として用いられてきたというような事実に焦点をあてて、文化行動そのものを対象としてきたのだとはいえないだろうか。その意味で、文化人類学のアプローチは、「自然と深いかかわりをもつ人びとをみずからの研究対象とすることを誇りにし、そうした人びとがはぐくむ自然観や知識を把握することをモットーとしてきた生態人類学」(秋道ほか編『生態人類学を学ぶ人のために』、世界思想社、1995, p.4)と、好対照をなす。動物はどのように文化のなかに組み入れられているのかという面に着目してきた文化人類学。他方で、動物の知識をベースに組み立てられる自然観に着目してきた生態人類学。二つの領域の建設的な融合は、人間と動物の関係をめぐる研究を強力に前進させることになるのではないだろうか。とりわけ、ヒト中心主義から構成される現代世界の人間と動物の関係について、深く考えてみるために。

(写真は、捕れたイノシシをかつぐプナン人の男性)

わたしたちは、日々何を食べて生きているのだろうか。今日何を食べたのかですら、わたしは、もうすで忘れかけているが、それを思い出しつつ書き出してみよう。今日のわたしの一日の献立は;

朝)ジャムを塗ったトースト、卵焼き、野菜炒め、ベーコン炒め、コーヒー

昼)コンビニの幕の内弁当、カップスープ

夜)ごはん、味噌汁、鶏のから揚げ、揚げ豆腐、まぐろの刺身

であった。

それは、日本人のごくふつうの献立である。

ここに、サラワクのイバンの1980年と2003年の献立表を比較した研究がある(Motomitsu, Uchibori 'Rivers and Ridges: Changes in Perception of natural Environment among the Iban of Sarawak', Comparative Study on Local Perception of Natural Environment and Landscapes among Peoples of Sarawak, Report of the Research Conducted in Sarawak with a Grant-in-Aid for Scientific Research, Japan Society for Promotion of Science(2000-2003))。

その献立表は、人類学者が食べたものの一覧であるが、23年の時を隔てて提示された献立表を見くらべてみると、いくつかの明らかなちがいが浮かび上がる。かつては、毎食食されていたイノシシ肉が、23年後には皆無になり、かつては、ラーメンなどがたまに食事に出されただけだったものが、近年では、ソースなどを含めて、市販されている加工食品が多く使われるようになった・・・そのような変化を手がかりとして、イバンの生活環境、とりわけ、焼畑をしながらも森に大きく依存しながら生きてきたイバン人の自然環境およびそれに対する認識の変容を解読しようとすることは、ひじょうにスリリングだと思う。

さて、プナンの献立である。以下は、わたしが食べたもののある2週間の記録である。

◆2006年10月31日

朝)魚のスープ、魚の油揚げ、ごはん

昼)ごはん、ラーメン

夕)サル肉(焼いたもの、炒めたもの)、魚のスープ、ごはん

◆11月1日

朝)サル肉のスープ、蒸し魚、ごはん

昼)芋の葉と魚の缶詰のスープ、ごはん

夕)芋の葉のスープ、ごはん

◆11月2日

朝)魚のスープ、ごはん

夕)芋の葉のスープ、ごはん

夜中)イノシシ肉(焼いたもの)

◆11月3日

朝)イノシシ肉のもつ煮込み、ごはん

夕)イノシシ肉の油揚げ、ごはん、イノシシの頭の燻製

◆11月4日

朝)ラーメンと魚の缶詰のスープ、ごはん

昼)ラーメンと魚の缶詰のスープ、ごはん

◆11月5日

朝)野鶏と芋の葉のスープ

夕)ラーメンと魚の缶詰のスープ、ごはん

◆11月6日

朝)ラーメンとごはん

夕)野鶏のスープ、ごはん

◆11月7日

朝)野鶏の残り物、ラーメン、ごはん

夕)ラーメン、ごはん

◆11月8日

朝)イノシシ肉(焼いたもの)

昼)ラーメン、魚の缶詰、ごはん

◆11月9日

朝)ラーメン、ごはん

昼)猪肉の缶詰とゼンマイのスープ、ごはん

夕)芋の葉のスープ、魚の缶詰、ごはん

◆11月10日

朝)ラーメン、ごはん

夕)買った猪肉と野菜のスープ、ごはん

◆11月11日

朝)塩漬け魚のスープ、ごはん

夕)シカ肉の丸焼き、鹿肉のスープ、ごはん

◆11月12日

朝)魚の缶詰のスープ、ごはん

夕)魚ときのこのスープ、ごはん、サゴでんぷん

◆11月13日

朝)魚の揚げ物、野鶏の揚げ物、ごはん、スープ

夕)ラーメン、ごはん

◆11月14日

朝)ゼンマイと魚のスープ、ごはん

夕)野鶏のスープ、ごはん

◆11月15日

朝)ゼンマイのスープ、ごはん

昼)野鶏のスープ、ごはん

夕)ヤシの若芽、ラーメン、ごはん

◆11月16日

朝)焼き飯

昼)サル肉の揚げ物、サル肉のスープ、ごはん

夕)サル肉の揚げ物、サル肉のスープ、ごはん

◆11月17日

朝)ラーメン

昼)サル肉の揚げ物、サル肉のスープ、ごはん

夕)サル肉の揚げ物、芋の葉のスープ、ごはん

◆11月18日

朝)芋の葉のスープ、芋の葉の炒め物、ごはん、魚の揚げ物

夕)芋の葉のスープ、芋の葉の炒め物、ごはん、魚の揚げ物

◆11月19日

朝)焼き飯

昼)野鶏のスープ、ごはん

昼2)ラーメン、ごはん

◆11月20日

朝)野鶏のスープ、ごはん

この期間、わたしは、狩猟キャンプで暮らした。献立をリストアップすると、ずいぶんと狩猟肉を食べていることが分かる。イノシシ肉、シカ肉、サル肉は狩りで捕らえたもの。野鶏は、わなで捕らえたものである。魚は、ふつう、魚網で捕らえる。これらを見る限り、季節にもよるが、B川のプナン人の居住地には、周囲に動物資源が豊かであるといえそうである。

プナン人は、基本的には、動物肉があるときには野菜類(ゼンマイや芋の葉など)を食べない。逆に、動物肉がわずかしかないとき、あるいは、ないときに、女たちが野菜を採集しに行く。

食料があるときには、一日に3食食べるけれども、ないときには、2食あるいは1食というときもあった。おかずが何もないときには、ごはんと塩ということもあったが、上の期間では、わたしは、おかずが何もなかったときに、ソースでごはんを炒めもらって、焼き飯を食べた(11月16日)。プナン人は、食べ時というものを決めていない。空腹になったら食べる。あるときには何度でも食べるけれど、ないときには、食べない。食べられない。

プナンは、サゴでんぷんをアメ状にしたものを主食としている。ふつう、ごはんをべた後に、それを食することが多い。わたしは、通常、ごはんを食べると満腹になったので、サゴデンプンをほとんど食べなかった。米は買ったものである。

何年か後にふたたび献立をとって上のものと比較したり、あるいは、他の場所の他の人類学者の献立と比較してみたりしたら、面白いかもしれない。

(写真は、丸焼きにされたサル)

どうやら風邪を引いたらしい、まずは、風邪薬を飲んで様子を見てみよう・・・4月の健康診断で、γーGPT値が基準を超えていると判定され、以前の週3回から週1回にアルコール摂取をペースダウンしている・・・というような、わたしの病気や健康の日常。叔母は、昨夏、心臓弁の置換手術をしたが、その後、経過は順調のようである・・・うつ病だと診断されたA子は、抗うつ剤を服用しているが、口が渇いたり、目がかすんだりするという副作用に悩んでいる・・・というようなわたしの周りの人たちの病気や健康の日常。

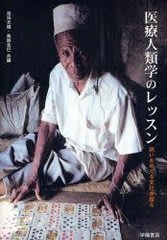

わたしやわたしたちの病気や健康は、わたしやわたしたちにとって、この上なく大事である。そのことは、病気や健康について考えるための、身近な手がかりでもある。がしかしである。学問領域としての医療人類学。知的な鍛錬の場としての医療人類学は、そのような本来の「持ち場」をいったん離れて、勢いをつけてポーンと、飛び出す。そのようにして飛び出した遠心力で、人類の病気、健康、医療というようなことを考える。それが、この新刊書籍、『医療人類学のレッスン~病いをめぐる文化を探る~』の一番根っこにあるものである。

そのような観点から、ヒト以前の動物とヒトの病気のちがいが取り上げられ、人間の医療の特徴というべきものが探られる(2章)。

ついで、呪術、憑依、シャーマニズムといった、病気や健康と深く関わる、人間の身体の奥底にただよう心理的・宗教的な問題系が、検討の俎上に載せられる(3,4,5章)。

わたしたちがもっとも信頼を置く医療(近代医療)が、なぜ、これほどまでに、地球上で広く行なわれているのかと、問いをひっくり返し(6章)、その射程のなかに、出産や女性の身体の問題を捉えようとする(7、8章)。

その果てに、近代医療の「治療神話」には、疑いのまなざしが向けられる(1章)。

老齢を、ケアや医療などの財政負担や葬儀ビジネスの対象としてしか捉えないような日本の「知的貧困層」(ちょっと言いすぎかな?)に対しては、地球規模で、老い意味を掘下げて、学びの機会を提供する(9章)。

次から次へと積み上げられていく精神病患者のファイルに対しては、踵を返して、「狂気」って、人間にとって、人間社会にとって何なのかという問いを突きつける(10章)。

池田光穂・奥野克巳共編著

『医療人類学のレッスン~病いをめぐる文化を探る~』

学陽書房

本体2,100円+税

1 医療人類学の可能性―健康の未来とはなにか?・・・ 池田光穂

2 病気と文化―人間の医療とは何か?・・・奥野克巳&山崎剛

3 呪術―理不尽な闇あるいはリアリティか?・・・池田光穂&奥野克巳

4 憑依―病める身体は誰のものか?・・・花渕馨也

5 シャーマニズム―シャーマンは風変わりな医者か?・・・奥野克巳

6 グローバル化する近代医療―医療は帝国的な権力か?・・・奥野克巳&森口岳

7 リプロダクション―「産むこと」は単純ではないのか?・・・嶋澤恭子

8 女性の身体―身体は所与のものか?・・・松尾瑞穂

9 エイジングと文化―老いはどのように捉えられているか?・・・福井栄二郎

10 心と社会―狂気はどのように捉えればいいか?・・・池田光穂

11 今日における健康問題―なぜある人びとは病気にかからないのか?・・・池田光穂

8月のある日、B川沿いのプナンの村を離れて、別のロギングロード沿いのS村を訪ねて、三晩すごした。

わたしの調査地、B川沿いのロギングロードは、1983年に開かれたといわれている。その後、周辺のジャングルの木々は伐採され、木が切り尽くされた土地に、1990年代初頭になると、油ヤシの木が植えられるようになった。2000年代になって、成熟した油ヤシの実をイノシシが食べに来ることが「発見」され、イノシシを待ち伏せして射撃する型の猟が行われるようになってきている。いまでは、みわたすかぎり、油ヤシの畑がつづいている。

それに対して、S村へとつうじるロギングロード沿いのジャングルは、みごとなまでに切り拓かれ、みわたす限り、禿げ山となっていた。わたしは、4輪駆動車の車窓から、その光景を、ただ唖然とながめた。木を片っ端から切り倒していく、人間の膂力の強さを思った。その情景は、あたかも、幼く恥じらいのある娘が、着ているものをすべてはぎとられて、身を隠すものがなくて困り果てているというようなありさまであるようにも思えた(写真)。

S村へとつうじるロギングロード沿いのジャングルは、1990年代に入って、森林伐採が開始されたという。そして、まだ、伐採された土地への油ヤシの植樹は始まっていない。その地域では、B川より10年ほど遅れて、森林開発が進められつつある。 S村へ行く前に立ち寄った村のプナン人は、イノシシを捕りに行こうにも、周りにジャングルがなくなったし、川の水も木材会社の毒におかされて、魚が捕れなくなっていると嘆いていた。S村に滞在中、かの村のハンターたちは、2日がかりで、遠くの森に狩猟に出かけて、5頭のイノシシを射止めて帰ってきた。 S村周辺にもやがて油ヤシが植えられて、B川流域のように、油ヤシ・プランテーションでの待ち伏せ猟が行われるようになるのかもしれない、と思った。そこでは、B川流域の情景の10年前を見たような気がした。