「セックスの人類学~ヒトの性への多様な接近~」

講師:奥野 克巳(桜美林大学)

http://www.jssm.or.jp/3rdmeeting/sub3.html

【はじめに】

人の性の多様性について考えてみたいと思います。人も霊長類ですが、とりわけ人以前の霊長類では父の存在はまれです。父親がいなくても子は育つと一般には言われています。ところが、人には父親、あるいは父親的な存在がおります。人の社会では父子の関係というふうなものが非常に多様なものとして現れます。ここでは、性と関連づけて父子関係について少し考えてみたいと思います。

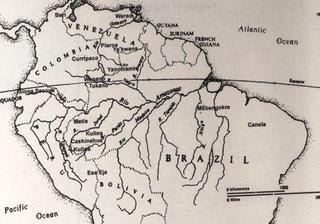

一つ目にご紹介しますのは、南米のベネズエラのバリという社会です。彼らは、アマゾン川の流域に住んでいる人達ですが、その社会では女性は結婚後、妊娠をした段階で複数の男性と性的な行為を行います。そういったことが推奨されています。愛人は胎児の健やかな発育を促すと考えられているためです。その後、妊娠して出産した女性は、森のなかで出産をするのですが、妊娠中にもった愛人、すなわちセックスをした相手の男の名前をその場でに明かします。そのことを耳にした女性達は、村に戻って、その女性に名指しをされた男達に子どもが生まれたことを伝えます。すると、父親になった男達は、肉であるとか食料をプレゼントとして母と子どもに送り届けます。

子どもが成長すると、母親は、父親たちが歩いているところを指さして、あれがおまえのお父さんだよ、魚や肉をもらえるよ、というふうに言います。なぜこういうことをするのかと言うと、この社会では食料へのアクセスが男だけに限られています。男が狩猟に行って、採集をする、そういった社会です。そういった社会では母と子、つまり女性と子どもが生き残るためには、女性からのセックスが必要とされるわけです。セックスはこのバリ社会では、女と子ども、あるいは母と子の生存のための戦略となっているというふうにみることができます。

二つ目です。ニューギニア島の東部にトロブリアンド諸島という島々があります。トロブリアンド諸島は母系社会ですが、母方のオジから甥に対して権利や義務が継承されます。そうした社会を調査したマリノフスキーによると、今から100年くらい前の20世紀の初頭には、父と子どもの間に生物学的な繋がりが認められていなかったのです。

人は死ぬと、この人達の考えでは、死の国に旅立つわけです。これは海の彼方にあるのですが、死霊となった人は、やがてそこでの暮らしに飽きると、再びこちら側、現世に戻ってくるのだと考えています。その時に、霊児、精霊の子どもとなります。精霊の子どもは女性の頭部、あるいは膣から女性の体内へと戻ります。セックスがどういうふうに考えられているのかといいますと、セックスは霊児が膣を通るための道を開けるための行為であるというふうに考えられていました。

精液についても認識をしているわけですが、それは霊児が通る道を滑らかにするためのものである考えられていたという報告されています。霊児が通るための道を開けるために行われるのがセックスであって、精液は道を滑らかにするものであるわけですから、精液が受胎、あるいは妊娠に関係がないとされるわけです。だから、精液が受精に繋がって、妊娠し出産するというのです。夫が長い留守中に生まれた子どもは、戻ってきた夫によって喜んで受け入れられて、慈しんで育てられたというエピソードが、マリノフスキーによって報告されています。

民族誌(エスノグラフィー)とは、ある文化を体系的に記述したものですが、民族誌を読んでゆけば、セックスの多様なあり方に接近することができます。以下では、視野をもう少し広げて人類史を視野に入れながら、人の性への接近のその諸事例を示しながら、人のセックスの多様なあり方について描き出してみましょう。

【ハヌマン・ラングールにみられる子殺し行動と性】

14億年くらい前に、その頃に性というものが生まれたとされていますが、そこまでさかのぼると大変なことになりますので、ここでは、人に近い種である霊長類を取り上げることによって、生き物の性の営みについて見てみましょう。 ハヌマン・ラングールは、インド亜大陸とセイロン島に生息するサルです。ハヌマン・ラングールは、集団で、樹上生活ではなくて、地上には頻繁に降りてきて暮らしてます。大人の雄は、実はこの中では1頭だけです。8頭前後の雌と、その子を連れていわゆる「ハーレム型」の社会を形成しています。雄が1頭で、多数の雌ですから、雄が必然的にあぶれてしまいます。そのあぶれ雄達は、このハーレムの周囲を常にうろうろしながら暮らしています。

ハーレムに君臨する雄が弱ってくると、あぶれ雄の集団は攻撃を仕掛けて乗っ取ろうとします。ついには、あぶれ雄の集団が襲いかかって、乗っ取ってしまいます。そのうちの1頭が、今度は新しく、またその集団のボスになるわけです。乗っ取った雄は、次々に今度はハーレムの中の子どもを殺していきます。これは直接的には行動としては、雌に対して攻撃行動をするんですが、結果的に弱い子どもが傷を負ったりして、次々に死んでいくわけです。ハーレム内の雌は子どもを亡くすと授乳しなくてよくなって、発情徴候を示すようになります。

サルは、雌が発情することによって、雄がそれに応じて交尾をするという一般的なパターンがあります。発情兆候を示すようになると雄、この場合にはハーレムに君臨する雄が交尾をするのです。雌たちは、新たにハーレムを率いる雄のハヌマン・ラングールと交尾して、やがてそのうちに子どもを出産します。なぜその雌が自分の子どもを殺した雄を受け入れるのか、あるいはなぜ雄はそんなにまでして子を殺すのか、こういった疑問が色々出てくると思います。それには、ハヌマン・ラングールの「子殺し行動」の発見者である杉山幸丸さんが答えています。自らもいつ乗っ取られるか分からないからではないかと杉山さんは言っています。子殺し行動については、その後アフリカのライオンや、新大陸のアカホエザルなどでも見つかっています。子殺しというのが動物行動の基本にあるんではないか、本能でもいうことができるかどうか分からないですが、動物行動の核の所にあるのだということがこれまで言われてきました。『子殺しの行動学』という本のなかに、そうした記述があります。

【乱交するボノボ】

ボノボは、チンパンジーに近い種です。従ってヒトと近いサル種です。この高等霊長類であるボノボは、実は全方位的なセックス型の社会というものを作り上げてきたことで知られています。雄、雌の交尾だけではなくて、雄同士の尻つけすなわち睾丸同士をすりつけ合わさせる性行動、さらには、雌同士の性器のすりつけ、これはGGラビングというふうに呼ばれる性行動などを行います。さらに、マスターベーションを行います。行うというよりも、暮らしのなかで常に彼らの活動の中に見られます。ボノボは、人の性行動とかなり違いますが、非常に手短に性的な行動を行います。雌は妊娠可能かどうかに関わらず性皮を腫らして交尾をします。

どうしてボノボは、こんなにセックス好きなんだろうかということが疑問として浮かんでくるのですが、これは、先ほど見たハヌマン・ラングールの子殺しを基礎に考えることができるのではないかとい言っている人がいます。フランス・ドゥ・ヴァールという霊長類学者が、子殺しは社会進化を考えるうえで、重要ではないかという意見です。

先ほど言ったように、動物行動の基本に子殺しがあるとすると、ボノボはある意味においては、セックスを頻繁に行うことによってそれを回避していると言えます。ボノボの雌は子殺しから子を守るために、できる限りのことはしようとする。しかし、大体その雄の方が体格が大きいし、雌の抵抗はしばしば無駄です。

雌ができることは何かというと、子の父親が誰だか分からなくするという戦略です。雌の対策はなるべくたくさんの雄の求愛を受けておくということになります。そうすれば雄は、子は自分の子かもしれないので、子殺し行動をしなくなるというふうに雌が仕組んだ、あるいはそういうふうに進化したとみることができるわけです。

なぜあれだけ頻繁にボノボがセックスをするのかというと、性が単に交尾だけにとどまらず、進化の過程で他の性行動を頻繁に生活に取り入れるということで、子どもが誰の子どもなのか分からないようにして、つまり乱交型の社会をつくって、そのことによって子殺しを回避したのではないかと仮説が立てられます。ボノボは、生理機能を含めて、セックス主体の生き方を極めていったと、フランス・ドゥ・ヴァールは述べています。

一方でチンパンジーは非常に攻撃的で、ある意味で人に似ているというふうに言われています。実は、チンパンジーは肉食もするのですが、相手を殺した後に、足の骨を折ったり、あるいは目ん玉をくり抜いたりするという、攻撃的な性格が発見されています。

それに対して、ボノボという非常にセックス好きな、社会調節の機能をもつものとしてセックスをしているという種もいます。人間は、その両方の特徴を受け継いでいるというのがフランス・ドゥ・ヴァールの主張ですが、私たちのなかには、サルが潜んでいるというのです。

【核家族化したヒト】

これに対してヒトは、子殺しという動物がもっているその基本的な行動に照らせば、ボノボのような乱交型の社会をつくってはきていません。

ヒトでは、男女が一対一でペアとなって、核家族をつくっています。そのなかでセックスの相手というのは一人に限定してきました。これは、ヒトが核家族をつくることで、配偶者を必ず得るということができるようになったことに結びついていくのですが、性的な接触を決まった相手に限定することを、核家族化のなかで実現したわけです。ヒトは父子、つまり父と子の関係というものをはっきりさせることによってボノボとは違う道を歩むようになったというふうにみることができます。ヒトの女は、保護者である男が他の魅力ある女性にとられないように、男にセックスを提供したんではないのだろうか。

逆に男は、食べ物をとってきて女と子どもに与えることで、そのことによって子育てに参加し、父性というものを獲得していったという仮説が立てられています。また、男は誰が父であるか分からない子を育てるつもりはないので、あの手この手で女の行動を自らの管理下においたとも考えられています。これが最近の議論の大まかな方向です。

ヒトの女性にも他の霊長類の雌と同じように月経周期があって、周期的に性促進、抑制ホルモンの分泌量が変動します。しかし、ヒトの性行動の一番大きな特徴というのは何かというと、ヒトは発情徴候がないということです。これについては何人かの人類学者が仮説を立てていますが、ヘレン・フィッシャーは、ヒトの女は男をつなぎ止めるために、日常的にセックスを可能にして発情兆候を隠した、そのことによって性の強者だというふうな見方をします。ラブジョイも、ほとんど同じなんですけれども、男が食糧確保をし、女が子育てをするというそういった分業のなかで、女は男をつなぎ止めるために、発情兆候を失ったという説明をしています。

男女が一夫一婦的に繋がって、核家族化することによって、女は男の攻撃、とりわけその子殺しから身を守ることができるというようになった。ヒトの男は誰でも満遍なく、その生殖の機会というものをもつことができるようになりました。このことが、人間社会の発展、進化に有効に働いたのです。男同士が協力し合って、個人ではできない大きな仕事をやり遂げることに繋がっていったわけです。昼間、男同士で協力して働いて夜に家に帰ると、そこは核家族で、性の相手の奥さんがいる、そこでセックスが保証されるわけです。それが平等に、男に機会として与えられたと。男たちは、協力して、いがみあってその女性のためにけんかをするのではなくて、協力をして大型獣を倒したり、さらには大陸横断鉄道を敷いたり、政府や軍隊を組織したり、そして多国籍企業を作り上げたりした。今日のヒト社会の発展っていうのは、じつは、女が発情徴候を失い、男女のペアがつくられて、核家族が築かれたというあたりにあったのだということを、フランス・ドゥ・ヴァールは主張しています。

いずれにせよ、そうした進化の過程において、ヒトの女は発情徴候をなくしたのです。例え自覚があったとしても周期的ではなくて、男には分からなくなった。そのため、発情徴候が見えないわけですから、その見えないものに対してはどういったかたちで進化したのかということですけれども、ヒトは、性的な想像力を別のレベルにおいて高める、そのことによって性幻想というふうなものに感応させてセックスを過剰なかたちで発展させることになったんではないかのではないでしょうか。

【ホモセクシュアルの進化】

ホモセクシュアリティについても、生物進化の産物であるというようなことが最近言われています。ホモセクシュアルである動物というのは、ヒトだけではありません。私たちだけではなくて、例えばオランウータンであるとかゴリラ、私たちに近い種の動物達も発情徴候を示さない場合があります。こういった種では、雄同士の性的な興奮をともなう同性同士の交渉を行うように進化してきました。同性同士で交渉が行われているわけです。このあたりからやがて、性的な魅力を感じる対象というのは、異性というような枠を超えるようになって、例えば相手の声であるとか、仕草であるとか、あるいは身体のパーツ、こういったものに性的な魅力を感じるということへと進化したのではないかと見られています。ヒトは身体に対して性的な魅力を感じるわけですから、そのことは進化の産物だとみることができるだろうということです。

しかし、ここからお話しする、人の性の多様性という話では、ホモセクシュアリティというのは生物学上の同性同士による性交渉だけではないということ、つまり、そのように理解するということだけでは、あまりに単純すぎるということについてお話をしていきたいと思います。ヒトの諸社会をみると、ホモセクシュアリティについても非常に多彩な相貌に出会うことになるわけです。

【ニューギニア高地サンビアにおける儀礼的同性愛】

ニューギニアは、日本の南の方に位置する世界で2つ目に大きい島です。ニューギニアの高地に住む人たちのしきたりについて少しお話をします。そこでは、人が生まれると、人は男であるとか、女として生まれるのではありません。全部女性性をもったものとして生まれると考えられていて、男になるためには、女性性を取り除くイニシエーション儀礼をしなければいけないと考えられています。男達は森の中に連れて行かれて、イニシエーション儀礼を施されるわけですが、そこの一番重要な眼目は何かというと、女性性の象徴である胃液を吐かされたり、あるいは鼻血や、舌の血を出すような処置を施されることです。

ニューギニア高地の社会では、一般に、女性性を取り除いて、男になることが必要とされています。ここでは、サンビア(仮称)社会を取り上げたいと思います。ここでも、男は生まれながらに女性性を備えていて、それは男性性を枯渇させるというふうに考えられています。男らしさ、男性性というのは自然に獲得されるものではなくて、儀礼の介入がなければ、少年というのは男の能力を獲得することができないと考えられています。

ここでは、イニシエーション儀礼の第一日目に少年達たち連れて行かれて、女性の汚れを取り除くために、鼻から流血させられます。実はここからが、このサンビアという社会のユニークなところですけれども、その後、少年達は年長者たちのフェラチオを命じられます。口唇性交を命じられて、そのことの口外を禁じられます。少年達は年長者達との秘密のホモエロティックな関係を次第に定着させていくということになります。

どういうことかというと、女性性を取り除いた後に、今度は男性性を注入しなければいけないと考えられているわけです。ここの社会では、男性性を注ぎ込もうとして、そうしたホモエロティックな関係を続けるのです。年長者と年少者の間でそうした関係を続けて、年長者から、いわゆる男性性の象徴である精液をいただくのです。そのことによって、少年たちは成長のための精液を与えられてたくましさと、生殖能力を徐々に獲得していくのです。1日だけでは終わりません。ずっと続く関係の中で、男性性を獲得するわけです。

精液を、いわゆるフェラチオをして飲み込んで注ぎ込むとともに、食べ物にかけて食べるということも報告されています。その後、今度は15歳くらいになると、精液を注入される側ではなくて、今度は逆転して年少者へ精液を提供する側へとなるわけです。そのようにして、精液が充満し、男らしくなると、妻を娶ることができるようになるのです。女性とのセックスを行うようになっても、少年との秘密の関係を続けるのだけれども、父親になるとそういったホモエロティックな関係を終了させます。

男は最初精液の受け手になるわけですね。受ける側になって、精液を注入してもらって男らしさを獲得するのです。次には、年少者への精液の与え手となるわけです。この過程で男はホモセクシュアルです。後に、その関係を続けながら女性と結婚するわけですから、ある時はバイセクシュアルになる。最後にはそのホモセクシュアルな関係をやめてしまって、ヘテロな関係だけになります。こういったことが報告されています。

この社会ではホモセクシュアル、ホモというのは、私たちが考える人の属性のカテゴリーとして考えられているわけではありません。サンビア人は、私たちが考えるホモであるとかゲイの概念を理解することができなかったと報告されています。そこではホモセクシュアリティとは何かと言うと、儀礼的なプロセスなのです。ホモセクシュアルより大きな社会的な背景から独立しては存在しないのです。

【第三のジェンダーという性】

インドネシア、スラウェシ島のチャラバイという第三のジェンダーについて見てみたいと思います。この辺りは、いわゆるその第三のジェンダーが多く報告されています。多いだけではなくて、それらは社会的にかなり認められています。

インドネシアにスラウェシ島というのがあって、そこにブギスという人が住んでいるんですけれども、そこにはチャラバイと呼ばれる第三のジェンダー、第三のジェンダーとは、男、女とはちがうそれ以外のジェンダーのカテゴリーのことです。そこには、チャラバイと呼ばれる第三のジェンダーがあります。チャラバイというのは、ブギス語で偽りの女という意味です。そのカテゴリーに属する人の性別は基本的に男性です。異性装をして言葉、仕草なども女性のように振る舞う存在です。彼らはしばしば結婚式を盛大に行うのが好きなブギス人の結婚式のビジネスに携わって、客をもてなす料理の準備であるとか、あるいは披露宴を盛り上げる歌謡ショーなどの担い手として役割を与えられています。

チャラバイは性転換の手術をすることは全くありません。男が女性の心をもつとチャラバイへと進んでいくわけですけれども、最終的に性転換の手術等をしません。チャラバイになった人のほとんどが幼い頃から女の子と遊ぶのが好きであったとか、母の仕事を一緒に手伝っていたという経歴があります。自分の性器にコンプレックスを抱いていて、民間治療師なんかにチャラバイになるというような可能性をほのめかされたという経験をもつ人もいます。

ふつうは、中学を終えるかどうか、14、5歳くらいに両親の家を出て、結婚ビジネスをやるボスの所に行って、手習い仕事を始めて、チャラバイの世界に入ります。チャラバイは、コミュニティでは、基本的には同性愛者であることが期待されています。多くは同性愛者なのですが、チャラバイのなかには、妻子をもった男がチャラバイになったり、つまりヘテロの性愛傾向からホモの性愛傾向へと変換するというふうなことをしたり、あるいはチャラバイになっていても、ある時期にそれをやめて女性と結婚して、つまりホモからヘテロへと転換する、こういった事例もたくさんあります。

ブギスの社会では、男性という生物学的な性をもって生まれてきたものの、自分を女性として自覚した場合には、女装であるとか、女性らしい振る舞いをすることでチャラバイになろうとするわけですが、そういった人をブギス社会では緩やかに受け入れています。そうした性別と性自認とにずれを示したとしても、性自認を優先させる、つまり自分が何になりたいのかということを優先させて、ある人物が男とチャラバイの間を行き来したとしても、そのありのままを受け入れるのです。

ここは少し日本や先進国と違うところなのですが、ブギス社会と比べてみるならば、私たちの社会は、そのずれを大きな社会的な障害ととらえて、性同一性障害と位置づけるわけです。ブギスのチャラバイを生み出すような社会の姿勢というのは、東南アジアであるとか、ポリネシアに広くみられます。私たちはジェンダー交代といえば、性転換手術、あるいは性同一性障害に結びつくと考えがちですけれども、地球上を広く見回してみるならば、それが交代可能なものとして受け入れられているところもあります。だから、今日から女になろうとか、私がきょうから女の心をもとう、チャラバイになろうというふうに言ったら、それになって女装し、女の仕草をすることができるわけです。コミュニティに入って、そこで生活をしていくことができる。また男に戻りたいなと思ったら、今度は帰ってくるというように、ジェンダー交代が許されているというような社会なのです。

【ホモセクシュアリティの多様性】

今日の主題は、ヒトの性への多様な接近というものでした。ヒトが進化過程で獲得したホモセクシュアリティは、同性同士による性交渉としてとらえるのは短絡過ぎます。なぜならばここで見たように、ニューギニアのサンビアではホモセクシュアリティは、人の属性ではありませんでした。そうではなくて儀礼を通じた人生の一時期の性のありようでした。また、インドネシアのブギス社会には、ホモセクシュアリティというのはヘテロセクシュアリティと交換可能な性のあり方でした。ここで見たように、人類には非常に多様なかたちでホモセクシュアルというのが存在するわけです。ヒトの社会におけるホモセクシュアリティの見取り図が示すのは、ヒトのセックスへの多様な接近のあり方だということです。これで私の話題提供を終わらせていただきます。