初夏というより夏そのものの土曜日。イタ友(2011年のイタリア旅行で知り合った友人グループ)恒例の「夏の会」で大津に行きました。

今回の担当幹事は草津在住の丸さんです。恒例のようになったWalkingのあと、大津プリンスホテルで遅めの昼食会という企画です。9人(時間的に午後の食事会から参加の方が二人)のメンバーがJR大津駅前で、久しぶりに懐かしい顔を合わせました。京阪京津線の踏切を渡って西へ坂道を登っていくと、長等(ながら)公園に入ります。明治からある古い公園で、桜の頃は素晴らしい景色だったという丸さんの話です。園城寺の別所・近松寺の前を通り、長等山不動尊にお参りしたあと、少し下って三橋節子美術館へ。

病気で右腕を失い、最後の二年間は左手に絵筆を握って僅か35歳で夭折した女流画家。彼女の没後40周年記念企画として、夫の鈴木靖将氏の作品とともに「魂の出会いと別れ」をテーマにした作品の数々が展示されています。ゆっくり鑑賞したあと、三井寺へ向かいます。

美しい朱色の楼門が立っています。大津市指定重要文化財「長等神社楼門」で古式を踏まえた明治時代の秀作です。門を潜って本殿に参拝しました。後で資料を見ると、天智天皇の世に都の鎮護としてこの地にスサノオノミコトを祀ったのが起源で、清和天皇のとき園城寺の開祖智証大師が日吉大神を勧請合祀して園城寺の守護神としたという由緒ある神社です。境内の「馬神社」も印象に残りました。

神社の横に「三井寺南参道」の文字が見えますが、北へ歩きます。大津絵の店(まだ閉まっていました)の前を通り、琵琶湖疎水の上を横切って園城寺(三井寺)の正面へ。昔、西国三十三ヶ所巡りをしていたとき二度、それ以外にも来たことがありますがすべてマイカーで、歩いてきたのは初めてです。堂々たる仁王門の前で記念写真。居合わせた方に、いのっちさんのカメラで撮って頂きました。

天台宗総本山の園城寺は大友皇子の建立で、天智・弘文・持統天皇の産湯に用いられた「御井」があることで「みいのてら」と呼ばれてきました。仁王門をくぐり、受付を済ませて正面の石段を登ります。

本堂にあたる国宝の金堂にお参りしました。北政所寄進の桃山建築です。

(丸さん撮影)

鐘楼。近江八景「三井の晩鐘」で知られる梵鐘が吊るされています。音色が美しく「日本の残したい音百選」に選ばれました。

閼伽井。三井寺の名の由来となった霊泉です。指さして見上げているのは…

閼伽井覆屋上部の「左甚五郎作の龍」。夜な夜な抜け出して琵琶湖で暴れるので目に五寸釘を打たれたとか。弁慶の引き摺り鐘は、三上山のムカデ退治のお礼に竜宮から貰った鐘を俵藤太が寄進。弁慶が比叡山へ引きづり上げたが「イノー」となるので、谷に蹴落とされたとか、有名な伝説が残されています。

開祖智証大師の廟所・唐院の灌頂堂と三重塔。

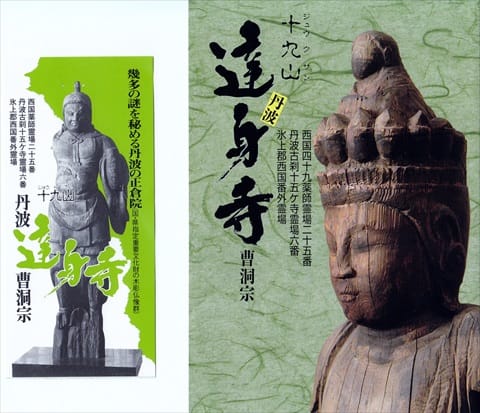

観音堂。西国十四番札所。本尊の十一面観音像が御開帳中で拝観しましたが、薄暗くてよくお顔を拝めませんでした。

展望台に登ってみました。石段を登ると台地に「そろばん発祥の地」の碑があり、眼下に大津市街地を見下します。先月登った三上山は湖を隔てた向こう側に近江富士の名にふさわしい山容を見せています。

境内の堂塔の背後に比叡山。遠く比良連峰が霞んでいます。

東の方角には湖南アルプスを背にして、他のビルの上に突き出した高い煙突のような大津プリンスホテル。これから、あそこまで歩きます。

急傾斜の階段を直下降すると長等神社横へ出ました。左の石垣の中が馬神社です。

琵琶湖疎水は三井寺の下を通って蹴上に通じています。去年晩秋のイタ友会では、南禅寺から疎水沿いの紅葉の道を歩きました。

三井寺駅を過ぎて「大津絵の道」を湖岸へでました。歩道に大津絵が埋め込まれ、両側のお家の前にはさまざまの美しい花々が咲き乱れています。車の往来の激しい国道を渡り、外輪船ミシガン号が停泊している大津港へ。湖の駅浜大津のを横目にして「なぎさ公園」に入ります。カンカン照りの夏日になりましたが、湖から涼しい風が火照った体に心地よく、若者のグループや子供連れなど大勢の人が青空の下で休日を楽しんでいました。

釣竿を垂れている人に誰かが尋ねると、アユが釣れるそうです。ドームテントも一張り見ました。急に青春時代にこの琵琶湖(もっともっと北ですが)でヨット遊びをしたことを思い出しました。明智左馬之助湖水渡りの碑や常夜灯など見ながら歩くうちに、だんだんホテルが近づいてきます。

東へ歩いてきた道がぐるりと南へ回って、13時過ぎ、大津プリンスホテル入口に到着。満開のヤマボウシ越しに見上げる38階に冷たいビールが待っています。企画から下見までして下さった丸さん、本当にありがとうございました。