白川郷ライトアップの行き帰りに出会ったお雛様です。

郡上八幡「宗祇水」への角のお店の雛飾り

「サンプル工芸館」のお雛様。全国の食品店の店頭を飾る食品サンプルは大部分が郡上八幡で作られ、この土地の重要な地場産業になっています。

「郡上八幡旧庁舎記念館」のお雛様

上と同じ「旧庁舎記念館」で

金沢・金箔工芸館のお雛様

白川郷ライトアップの行き帰りに出会ったお雛様です。

郡上八幡「宗祇水」への角のお店の雛飾り

「サンプル工芸館」のお雛様。全国の食品店の店頭を飾る食品サンプルは大部分が郡上八幡で作られ、この土地の重要な地場産業になっています。

「郡上八幡旧庁舎記念館」のお雛様

上と同じ「旧庁舎記念館」で

金沢・金箔工芸館のお雛様

先週末、JTBのツァーで白川郷ライトアップを見に行きました。

城山山頂にある萩城跡のレストラン「天守閣」で早目の夕食を済ませ、寒さを堪えて待つこと30分余り…

ようやく暮れなずむ17時30分、眼下の合掌造りの家々に灯りが点り始めました。

淡い灯りが柔らかな暖かい感じで周りの雪を照らします。18時にはバスの出発時間になり、「せせらぎ公園」駐車場へ移動。80分の自由時間になりました。

出合橋で荘川を渡って萩町の中心部へ。突き当りが明善寺鐘楼門です。

軒先に大きなつららの下がる明善寺の庫裏。江戸末期に建てられた5階建ての合掌造りは萩町最大です。

内部は前に見ているので先を急ぎます。

大勢の観光客が行き交う東通りを、城山展望台が見えるところまで歩いて引き返します。ボンボリやカカシなどのモニュメントもあり、雪ダルマのカップルが見送ってくれました。

今年もあちこちの神社仏閣へお参りしました。といってもそれほど信仰心があついわけでもなく、山の行き帰りに立ち寄ったところも含めてなのですが…。

方違神社(1月 3日) 堺市にあるこの神社の祭神は方違幸大神(かたたがえさちおおかみ)。転居などによる方災を守って下さる神様です。♀ペンの実家は元この神社のすぐ傍にありました。帰省中の息子夫婦や孫たちと一緒に、義父母に年始の挨拶にいった帰りに初詣しました。

橿原神宮(1月12日) 大鳥居から広い参道を歩き南神門を潜って畝傍山を仰ぎながら外拝殿(下右)へ。上は内拝殿。畳十四畳分の大絵馬の前を通り、右に見える北神門を出ました。この後、畝傍山に登り、下山後は橿原考古博物館へ行きました。

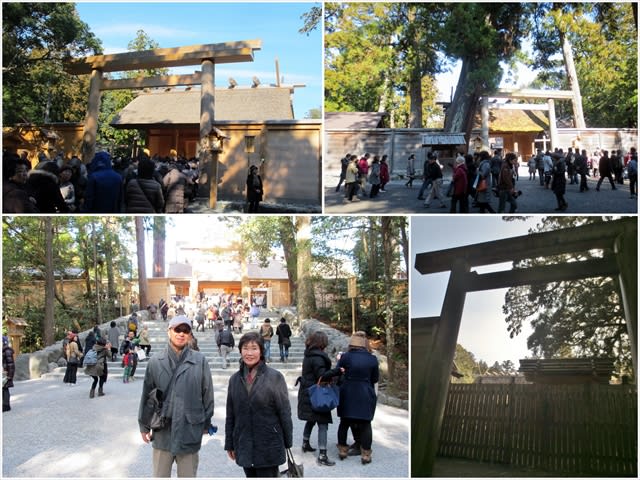

伊勢神宮(1月14日) 今年もバスツァーで参宮。去年10月に式年遷宮があったので外宮(上)、内宮(下)ともに新旧の神殿へ参拝することができました。

壺 阪 寺(3月11日) 古くから眼病に効験があるとされた観音信仰の寺で、浄瑠璃「壺坂霊験記」の舞台として名高いお寺です。今年は電車とバスで訪れて、古い雛人形も拝観したあと寺を辞して高取山に登りました。

大神神社(3月19日、6月14日) 大物主神を祀る日本最古の神社で大和一の宮。三輪明神とも呼ばれます。今年もご神体である三輪山に登拝しました。拝殿前に聳える「巳の神杉」には大物主の化身の白蛇が棲んでいます。

御上神社(4月23日) この神社にも三上山に登拝したときに参拝しました。重文の楼門の奥に国宝の拝殿が見えます。この神社も俵藤太のムカデ退治伝説が残る三上山がご神体で、大神神社同様、本殿はありません。

高 野 山(5月18日) 空海が開いた山上の宗教都市。奥ノ院を起点に高野三山を歩いた後、壇上伽藍を訪れました。

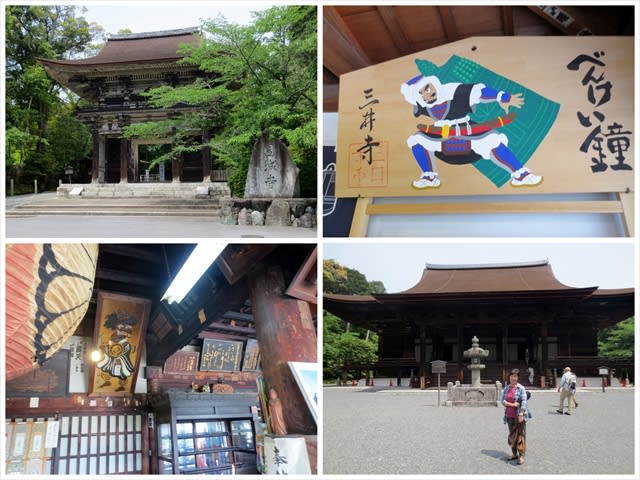

三井寺(5月24日) 園城寺。国宝の本堂、三井の晩鐘や弁慶の伝説で知られる梵鐘、左甚五郎の龍、特別ご開帳中の御本尊・十一面観音などをゆっくり参詣しました。イタリア旅行で知り合った友人たちと湖西ウォーキングの途中でした。

以下は四季を通じて今年も何度かお参りした、奈良の山にある寺社です。

金剛山 昔はお隣の葛城山と一体の山でした。役行者がこの山域で修行を重ね、法起大菩薩を祀る金剛山寺(転法輪寺)<下左写真の石段上>を建立して神仏習合の霊山としたのでこの名があります。最高点は上の葛木神社(主祭神・一言主神、副祭神・楠一族)の神域内にあります。

二上山 大和からは日の沈む方角にあたる「ふたかみやま」。写真左上の二上山口神社から登る雄岳頂上には葛木二上神社(上右)、近くに悲劇の皇子・大津皇子の墓所(下左)があります。また雌岳を當麻寺の方に下ると當麻山口神社(右下)が鎮座しています。

矢田丘陵 月に一度は歩く矢田丘陵の山腹にも古寺社が散在しています。日本最古の松尾寺、矢田の地蔵さんで知られる矢田寺、舎人親王創建の東明寺…四季折々にお参りの人が絶えません。(左上・矢田寺のサクラ、右上・松尾寺南門、左下・矢田寺のアジサイ、右下・東明寺の紅葉)

暖かい陽射しに誘われて奈良へ行きました。

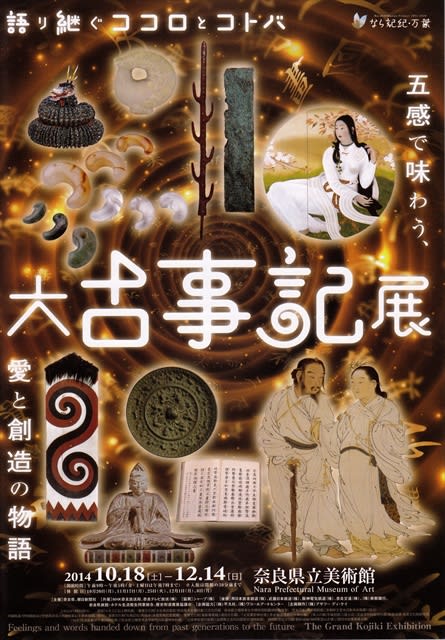

お目当ての依水園へ行く途中、この看板を見て急に県立美術館へ。

学術的には価値の高い展示内容でしたが、配置方法にもう一工夫があっても…例えば伊勢・おかげ横丁の新しくなった「おかげ座・神話の里」のように、古事記の記述順にした方が私たち素人には分かり易いと思います。熱心に見学する人たちに交じって思わぬ長時間を過ごして、依水園へ。

江戸時代に作られた前園から

明治時代に作られた後園へと歩きます。正面に見える山は春日山。その左、若草山の前の屋根は東大寺南大門です。

十月桜が紅葉と艶を競っています。

燃えるようなドウダンツツジの下を通ります。今が見頃の紅葉の庭園は期待以上の素晴らしさでした。敷地内の寧楽美術館を見学して、

現在、補修工事中の入江泰吉氏邸の前を通り、大仏殿の方へ歩きます。

大仏殿の前は、大勢の観光客(外国からの人も多かったです)や修学旅行生で賑わっていました。正倉院展が行われている国立博物館横から三条通りへ抜けて、

下って行くと南円堂下の美しい紅葉の終わった辺り、御高札場(江戸時代にお触書を掲げた場所)の前に

こんなものがあるのを始めて知りました。各府県の県庁所在地から各地への距離を示す起点になるところで、ここには大阪や京都、三重まで等の距離が記されていましたが、いつの間にか台座だけになっていたのを2010年に復元したものです。

日向では汗ばむくらいに暖かい初冬の一日でした。

昨日はイタ友会で箕面へ行きました。2011年のイタリア旅行で知り合った仲間たちが、年に3度は集まって食事会やハイキングを楽しんでいます。

10時箕面駅に集合。紅葉のテンブラを売る店が並ぶ商店街を抜けて…

魚の姿が見える透き通った流れに沿って、滝を目指します。

昔はイタズラ者で名高かったお猿さんも、今はこんな格好でしかお目にかかれません。日曜日だけに観光客の姿だけが目立ちました。

昆虫館を左に見てさらに登ると「唐人戻り岩」。昔、唐の貴人がここまで来て岩の大きさと道の険しさに驚いて引き返したとか…

今は駅からぞろぞろと人の流れに交じって、歩くこと45分ほどで滝に到着。紅葉は始まったばかりですが滝は美しい虹をかけ(最初の写真)、水量は多くしぶきがここまで飛んできます。

帰りは「舗装なし、アップダウン多し、夜間照明なし」と注意書きのある自然観察路(遊歩道)を下りました。行き交う人もぐっと少なくなります。姫岩という二つの岩の間を抜けて振り返ったところです。

しばらく時間を潰したあと箕面観光ホテルで昼食。そのあと京都へ移動して、カラオケを楽しんで帰りました。万歩計の数字は14,000歩、カラオケのカロリーは??。久しぶりに楽しい一日を過ごせました

今日のお世話をしてくださったKさん、いつもグループの纏め役としてご苦労頂くチカ姫さん、イノッチさんを始め、皆さん本当にありがとうございました。

昨日、里帰り中の娘と孫と4人で京都水族館へ行きました。

この水族館は「水といのち」のつながりをテーマにしています。まず入館するとこの「京都の川ゾーン」で主役のオオサンショウウオが迎えてくれました。色んな種類のサンショウウオの仲間、中には今まで見たこともない大きいサンショウウオもいました。

「かいじゅうゾーン」…怪獣ではなく海獣でした。生まれて間もない赤ちゃんのオットセイも…

ペンギンゾーンの仲良しペンギン

大水槽の大きなエイ、亀、後ろに小さな魚たち。下からウツボも首を出しています。

海洋ゾーンの珍しい魚と…

無脊椎の生き物展示…タコ、クラゲ、エビ、カニなどを見て「イルカスタジアム」へ。

ショーの始まる前に飼育員のお姉さんから笛を貰って鳴らす練習をしていると、ゲストのペンギン君の登場です。

イルカたちも喜んでいるという楽しいショーを見て外に出ると、空が暗くなってきたので急いで京都の希少動物を展示してある「山紫水明ゾーン」、田圃や用水路の生き物を展示している「京の里山ゾーン」などを通って水族館を後にしました。大阪の海遊館より規模は小さいですが、京都ならではの特色のある水族館で楽しめました。

下山したとき、別当出合には消防車、救急車二台、あとからパトカーもきた。頭上を飛ぶヘリには、ロープに吊るされた人影が見えた。砂防新道の出合に近いところでの事故らしく、バスを待つ間に頭に包帯を巻いた女性が救急車で運ばれて行った。他にも怪我人がいる様子。

14時半のシャトルバスに乗車。市ノ瀬からは丸さんの車で手取川に沿って北上。昨夜、Oさんに教えて貰った白山市の美川温泉に投宿した。ここは日帰りの銭湯風の温泉で、その二階に宴会場や部屋がある。

温泉は明治29年に湧出したが10年ほどで消滅。昭和44年に再びボーリングして復興したもので、コーヒー色のぬるぬるした含重曹弱食塩泉。まず大浴場で山の汗を流し、疲れを癒した。

食事は外で取ることにして、Oさんが車で美川町内の料理屋「こめや」に案内してくれた。

「居酒屋以上割烹未満」を名乗るだけにリーズナブルなお値段なのに、刺身や生牡蠣、牛肉の石焼きなど一品料理はどれも美味しく、しめの御飯揚げ出が絶品だった。

5人で生ビールから始まり、地酒の手取川、白山、酎ハイを飲みながら山や趣味や故郷の話に花を咲かせて、楽しい夜を過ごした。Oさんの奥さんに宿に送って貰って、部屋でまた話を弾ませ再会を約して別れた。

ぐっすり眠った翌朝は、家族風呂3室が解放されて温泉に浸かり、朝食を済ませて帰途についた。美しい山と花、それに地元の人の暖かい心に触れて素晴らしい山旅だった。

6月25日~26日、近隣の野郎有志会で淡路島へ一泊旅行。

宴会と二次会で23時まで痛飲した翌日は、観潮船・咸臨丸で鳴門渦潮を見て、昼食時にまた飲んで、夕刻、無事帰宅しました。

福良港に係留中の日本丸。

私たちの乗るのは、この咸臨丸。10時50分の出航です。

しばらく波穏やかな港内を航海し、やがて鳴門大橋が見えてきました。

大橋の下を通ります。「マストの先が橋桁に触らないのかなあ」

他の港から来た観潮船が波にもまれています。

Uターンして再び橋の下を通ります。

潮の流れの一番激しいところ。最高では3mの落差で向こうから此方に落ちてきます。

約1時間半の海風に吹かれながらのクルージングでした。動画は以下にリンクしています。

https://www.youtube.com/watch?v=nCKRyE8lCtY&feature=youtube_gdata

大阪舞洲ゆり園のユリが見頃と知って梅雨の晴れ間に出かけました。西九条でゆめ咲線に乗った乗客のうち、若い人たちがユニバーサルシティ駅で下車すると、残った中高年組は殆どがゆり園へ向かうようです。桜島駅を降りるとバス乗り場には既に長い行列ができていました。暑い日差しの中ようやく2台目のバスに乗車して、吊革にすがって揺られること20数分、ロッジ舞洲前に到着。

数分歩いて到着したゲート前では、入場券を買うのにまた行列。

ようやく入場して海を見下ろす歩道を歩きます。まずは色んな花の咲く「ミックスゾーン」から

ジグザグに花の並ぶ「ジグザグゾーン」を見て歩き…

ジグザグゾーンの端から一段下へ下ります。快晴で真夏の陽射しですが爽やかな海風が心地よく、それほど暑さは感じません。

ここからは大阪湾に沿って引き返す感じで歩きます。海との間には色別にユリが植えられています。これは「イエローゾーン」

ピンクゾーン

そして色々な種類の花が縞模様を描くボーダーゾーン

園内一周1.1km、約40分、ゆっくりと花たちを見て歩き、また行列に並び、満員のバスに揺られて帰りました。

大神神社(三輪明神)の摂社・率川(いさかわ)神社で毎年6月17日に行われる三枝祭(さいぐさまつり)は「ゆり祭り」として知られています。この神事は文武天皇の大宝元年(701)制定の「大宝令」に、既に国家の祭祀として規定され以後1000年以上も続いている由緒ある神事です。

祭神ヒメタタライスズヒメノミコトが三輪山麓の狭井で育ったことから、当時そこに咲いていたササユリの花でお供えの酒樽を飾ります。現在は3日前に行った大神神社の「ささゆり園」で丹精込めて育てられ、昨16日に率川神社に奉献されました。黒酒(濁り酒)と白酒(清酒)の他、山や川の恵みの産物が神饌として神前に供えられます。

境内には「ささゆり奉賛会」など関係者用の大きなテントが張られ、われわれ一般参拝者はその後ろから拝観します。1時間ほど前に付きましたので、幸い正面の蛙石の前に立つことができました。

午後には七媛女(ななひめ)とお稚児さんの市内行列がありますが、社務所の前ではその準備が行われていました。

10時30分、いよいよ神事が始まります。

神官に続いて4人の巫女さんが神前に進みます。

神官の参拝、祝詞の後、参拝者へのお祓い

そして御神酒、神饌を奉献します。

四人の巫女さんによる御神楽奉納

姫神様も故郷に咲いたササユリの芳香を愛でておられることでしょう。

美しい古代絵巻を見るような一時間を夢のように過ごして家路につきました。

umokaze