「国亡びて、お庭あり」という観点から、大日本帝国を肇[はじ]めた山縣有朋の死後わずか23年で帝国は亡びた史実を愚ブログは想感している。山縣有朋の道楽は「お庭」だった。そのうち3つが今に至るまで残っている(国亡びて、お庭あり)。その3つはお参りした。京都・無鄰菴、小田原・古希庵、そして東京の椿山荘。山縣有朋がつくった庭は上の3つだけではないことは知っていた。ただし、上の3つ以外に残っている庭があるとは知らなかった。最近知った。東京都千代田区九段南2-1-5の三番町共用会議所(旧山縣有朋邸跡)庭園。明治18年に山縣私邸としてつくられた。明治天皇も来た。その後政府が購入。なお、山縣が今の椿山荘を買ったのが明治10年。この三番町共用会議所(旧山縣有朋邸跡)庭園は、農林水産省の管理にあり、年に1度公開するのだ。今年2023年は11/25,26が公開日であったので、お参りした。

さらのその後、地下鉄で九段下駅から青山一丁目駅に行き、赤坂の東京ミッドタウンに行った。フジフィルムスクエア 写真歴史博物館での「生誕90年記念 細江英公 作品展」をみるためだ。そして、神宮外苑に戻り、イチョウ並木を見た。

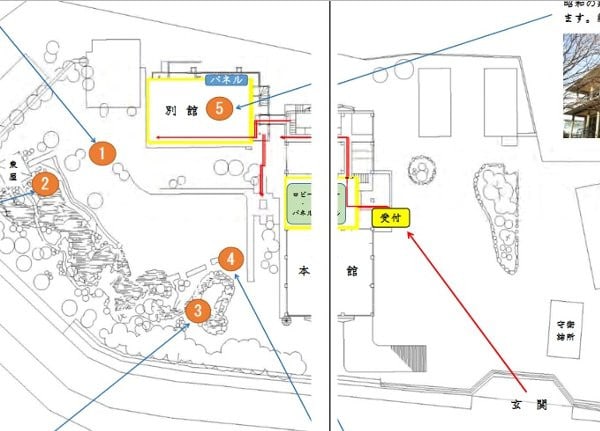

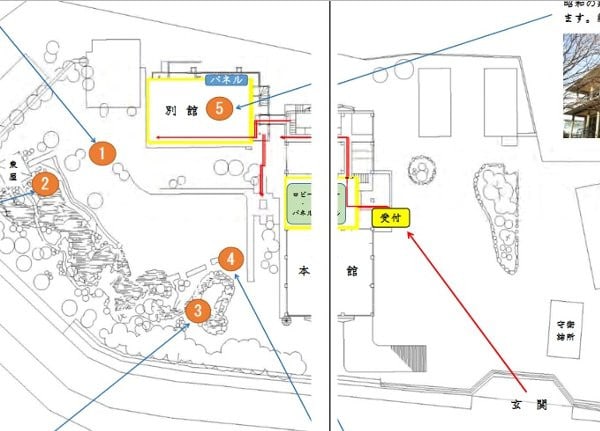

1.九段下駅、2.インド大使館、3.三番町共用会議所(旧山縣有朋邸跡)庭園(農水省管理)、a. 九段北

■ 1.九段下駅 ⇒ 2.インド大使館

大山巌の銅像は、九段南二丁目2、九段坂・牛ケ淵のお濠沿いの九段坂公園内にあります。

大正8年(1919)11月3日の建設。原型作者は北の丸公園の北白川宮能久親王騎馬銅像を制作した新海竹太郎。建設委員長に陸軍大将井口省吾、ほか現役、予備役将校、実業家、地方有志とあります。工費は9万5373円81銭。この銅像は、現在の国会前庭北地区洋式庭園(尾崎記念公園)にあったといわれていますが移設の年月は不明です。

大山巌は天保13年(1842)の生まれで薩摩藩出身。元帥陸軍大将日露戦争では陸軍司令官、初代の陸軍大臣となりました。

その後参謀総長、内務大臣を勤め元老となりました。 (ソース:千代田区観光協会)

▼ インド大使館

■ ⇒ 三番町共用会議所(旧山縣有朋邸跡)庭園

東京都千代田区九段南2-1-5

令和5年度 三番町共用会議所( 旧山縣有朋邸庭園跡・庁舎別館 ) 一般公開について (公式 web site)。 抜き書き;

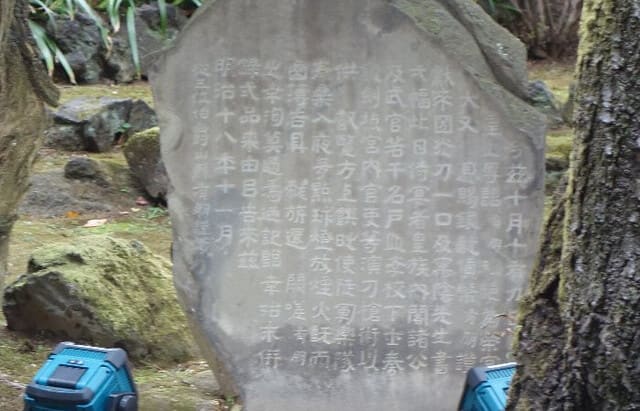

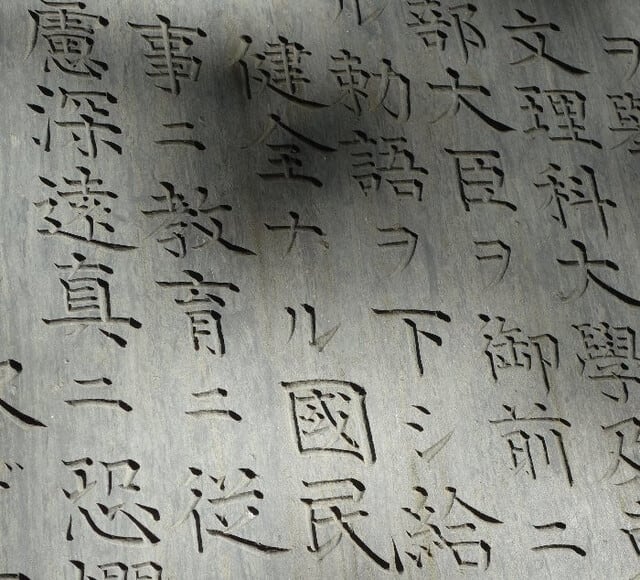

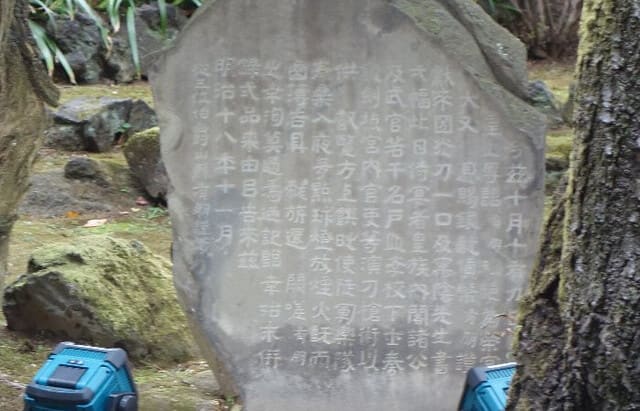

三番町共用会議所は、第3代、第9代内閣総理大臣「山縣有朋」が明治18年に建築した邸宅跡にあり、当時の建物は、大正12年の関東大震災、昭和20年の空襲により現存していませんが、当時が偲ばれる庭園跡と明治天皇の行幸(明治18年10月)を賜った記念碑(山縣有朋公建立)が今も残っています。

また、庁舎別館は、戦後日本を代表する建築家「大江宏」(代表作:大阪万博の日本館、国立能楽堂など)の設計によるもので、令和4年度、DOCOMOMO Japanの「モダン・ムーブメントの建築」に選定されました。

ソース

玄関を入り本館の受付へ。名前記入が必要だった。本館の中を通り抜け、庭へ出る。

見どころは「庭」と「別館」。

本館の正面

現在の本館はコンクリート製であり、1973年に改修し完成。そもそもは山縣私邸。

山縣私邸は明治18年につくられた。同年、行幸があった。

山縣有朋公私邸として竣工。 設計者 片山 東熊

洋風建築史に残る建物であった。外部装飾はないが、屋内装飾は暖炉の大理石

前飾り大鏡等 外国製の豪華設え。 馬車庫、馭者部屋、馬丁部屋等

*建坪(本館)248坪、延坪335坪、付属建物226坪 (ソース)

その翌年、邸は農商務省に転売された。関東大震災と大戦の空襲で焼失。昭和27年、1952年に木造建築として再建。

▼ 庭に出る

まず、芝生。この芝生域は明治18年に山縣邸がつくられた時からあるとのこと。

この芝生、とてもふかふかしていた。こんな芝生初めて。

*回遊式庭園

この庭の作成者は不明。無鄰菴をつくった小川治兵衛はかかわっていないとガイドの人が言っていた。ただし、この庭は無鄰菴といくつかの共通点がある;①芝、②「借景」、③水の流れなど。まず、母屋の手前の芝畑。これは苔が主流の日本庭園とは趣が違う。山縣の芝好きは西洋庭園をみた影響と聞いたことがある。「借景」;この庭の樹木の奥をよくみると向こうにある皇居のお堀の水面が輝いてみえた。あたかも、庭の向こうに海があるかのごとく見える。なお借景に「」をつけた理由は、無鄰菴で「借景」というなかれ、奥の風景は主山というのだと教わった。では、この九段の庭はどうか?奥にあるのは水面だ。水の流れ;奥の回遊式庭園は水がわきでている。そこから水が低位に流れていくのだ(上画像)。滝もある。というふうに、この九段の庭も、無鄰菴で認められる特徴、すなわち、山縣の好みで構成されている。つまり、庭の設計監督者は山縣本人に違いない。

おにわさん:

千代田区遺産

▼ 建物:別館 (現存 RC造 総二階建て 延坪252坪) 竣工

旧山縣有朋邸跡ではあるが、建物はモダンなコンクリート製建築。

建築家・大江宏[wiki]の設計による「農林省大臣公邸三番町分庁舎(現・農林水産省三番町共用会議所別館)」。1956年完成。

⇒ 大江宏を考える会 大江宏設計 農林省三番町会議所別館(1956)

(ソース)

(ソース)

ベランダの床は人造「大理石」様石材。 ↓ 目地はガラス。

コンクリートの建物の中に和室。

*別館2階からの眺め

詳細解説 ⇒ 野口哲 様 天井とモダニズム「大江宏 農林省大臣公邸三番町分庁舎(山縣有朋邸跡地)」

■ ⇒ a. 九段北1丁目

「ガストブラックカレー本気盛り」(ガスト web site)

▶ 地下鉄で移動

■ 地下鉄・九段下駅 ⇒ 青山1丁目駅

11.青山一丁目駅、12.旧乃木邸、13.東京ミッドタウン、14.神宮外苑イチョウ並木

■ 11.青山一丁目駅 ⇒ 12.旧乃木邸

■ ⇒ 12.旧乃木邸

■ ⇒ 13.赤坂、東京ミッドタウン

フジフィルムスクエア 写真歴史博物館、『生誕90年記念 細江英公 作品展「この写真家の熱量を観よ!」』(公式 web site)

■ ⇒ 神宮外苑、イチョウ並木

まとめ

通過町 東京都

千代田区 九段北、九段南

港区 南青山、赤坂、北青山

国連大学

国連大学

ピンボケです

ピンボケです

(

(