ゴッホの『ドビーニーの庭』は、‘謎’の画です。

その‘謎’の画は、ひろしま美術館にあります。

僕は若い時に広島市にいて、この美術館にも2度行っていますから、2度観ているはずなんですが…、あんまり記憶にないんです。いえ、確かに観ているんです。

たぶん、この絵が、「僕が観たほんもののゴッホの絵」の初体験なのですが、とくにゴッホにも(他の画家もそうですが)思い入れがなかったもので…。

僕もそうですが、ほとんどの人は、美術の教科書でゴッホの絵を初めて見ますよね。教科書で僕がよく憶えているのは、「砂浜のヨット」の絵。(あれ、ゴッホだよね。)

『ドビーニーの庭』は、2つあります。 ひろしま美術館のものと、それからwikipediaによると、スイス・バーゼル市立美術館にあるそうです。スイスの『ドビーニーの庭』は、『黒猫のいるドビーニーの庭』ともよばれています。その絵の中に、一匹の「黒猫」が描かれているのです。

対して、広島のものは黒猫がいません。一説に、「ゴッホは黒猫を描いたのだけど、だれかがそれを後に消したのだ」といいます。

ところが、「そうじゃない。ゴッホはわざと黒猫を描かなかった、それがゴッホの遺言なのだ」という人もいて、それが小林英樹氏で、その説を著書『ゴッホの遺言』に書いています。

はたしてゴッホは、もうひとつの『ドビーニーの庭』に、「黒猫」を描いたのか、描いていないのか。それが、‘謎’なのです。

最近の記事では、「黒猫は描かれていたと証明された」とありますが、我田引水的な調査なのではと、どの程度信頼していいのかわかりませんね。心情的には、僕は、小林英樹説「ゴッホは黒猫を描かなかった」に1票を入れたいと思っています。

ゴッホが自殺したのは1890年7月27日。場所はオーヴェルというフランス・パリより北にある地で、ゴッホはここで『烏のいる麦畑』などを描きました。このオーヴェルに‘ドビーニーの庭’があります。ドビーニー(1817-1878)という画家がここで絵を描いていたらしい。(ただしゴッホがここにいたときにはすでに故人である。) その‘ドビーニーの庭’をゴッホは描いたのです。

スイスの、『黒猫のいるドビーニーの庭』は、1890年7月に『烏のいる麦畑』と同じ日に描かれたとされる。 その風景の中の「烏」の黒い姿は、黒猫と同じような意味があるのだろうか。どちらも「不安」に満ちたような画である。

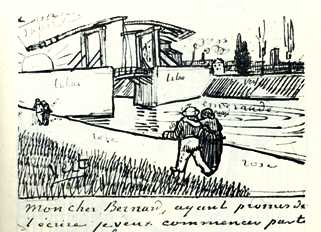

フィンセント(ゴッホ)が弟テオに出した最後の手紙の中で、彼はその画、『(黒猫のいる)ドビーニーの庭』について触れている。

〔きみは多分ドビーニの庭を描いたこのスケッチを見てくれるだろう。___これはもっとも計画的に描いた画布の一つだ。〕

〔ドビーニの庭は前景が緑とピンクの草だ。左には緑色と薄紫の茂みがあり、白っぽい葉をつけた木の株がある。真ん中に薔薇の花壇があり、

(中略)

… 前景には黒猫が一匹いる。空は淡い緑色である。〕

( 『ファン・ゴッホ書簡全集』 )

小林英樹氏は、この「黒猫」はゴッホ自身を示しているといいます。黒猫は西洋では、忌まわしきもの、です。ゴッホは、自分が、テオの家族にとって邪魔者になっている(経済的に圧迫して苦しめている)という現実を自覚して、その複雑な心情をこの『(黒猫のいる)ドビーニーの庭』や『烏のいる風景』に描いたのだというのです。

そして、広島の、『ドビーニーの庭』は、その何日か後に描かれたもの。(これがゴッホの最後の作品ではないかという説もある。) なぜゴッホはまた、『ドビーニーの庭』を描いたのか?

小林氏は言う。 この2枚目の『ドビーニーの庭』から黒猫が消えているということ、これがゴッホのテオへの遺言なのだと。 黒猫は自分である__つまり、黒猫が消える、ということ、これは自分は姿を消すよ、テオ、ヨー(テオの妻)、君達を困らせることはもうないよ、と。

この2枚目の『ドビーニーの庭』は、黒猫のいる1枚目にくらべると、さわやかな緑色で、空がサッパリしている。それは、ゴッホが、自殺してこの世から姿を消そうと、すでに決めてしまって、清々した気持ちでいたからであると、小林氏はいうのだ。彼によれば、ゴッホという人はもともと自殺願望はもっていなかったようです。

ゴッホは、子どもが誕生したばかりの弟夫婦の幸福をたださわやかに願い、死を選んだのだという。

それを広島の『ドビーニーの庭』に表現したというのです。

真相はわかりません。わかるのは、『ドビーニーの庭』というゴッホの2枚の絵画が、そういう‘謎’をもった面白い絵であるということです。

僕がこの「小林説」をすきなのは、これを採れば、ゴッホは精神の病から発作的に死んだのではなく、自分はもう描きたいものは描いたと、納得した上で死をえらんでいったのだということになるからです。そこに「悲しみ」はありますが、繊細な人間性を感じさせますし、同時に、「爽やかさ」も含まれています。それがあの絵のタッチとの色の中に、表現されているということです。 2枚目の『ドビーニーの庭』は、たしかに、1枚目のそれとちがって、明るい絵です。

その絵『ドビーニーの庭』は、ひろしま美術館に行けば、観ることができます。あの絵の前に立って、ここに「消えた猫」がいたのか、猫はどこに行ったのか、などと想像するのはたのしそうです。

↑スイスの『ドビーニーの庭』の黒猫

↑広島の『ドビーニーの庭』の消えた黒猫

司馬遼太郎は、ゴッホの描いたのは「悲しみ」であるという。ゴッホ個人の悲しみではなく、人間の中にふかく根ざしている「悲しみ」であると。

僕にはそこまでわかりませんが、ゴッホの絵は見れば見るほど面白い、それはよくわかります。椅子を描いた作品がありますね。椅子を描いただけなのに、なぜあんなに魅かれるのか…。

その‘謎’の画は、ひろしま美術館にあります。

僕は若い時に広島市にいて、この美術館にも2度行っていますから、2度観ているはずなんですが…、あんまり記憶にないんです。いえ、確かに観ているんです。

たぶん、この絵が、「僕が観たほんもののゴッホの絵」の初体験なのですが、とくにゴッホにも(他の画家もそうですが)思い入れがなかったもので…。

僕もそうですが、ほとんどの人は、美術の教科書でゴッホの絵を初めて見ますよね。教科書で僕がよく憶えているのは、「砂浜のヨット」の絵。(あれ、ゴッホだよね。)

『ドビーニーの庭』は、2つあります。 ひろしま美術館のものと、それからwikipediaによると、スイス・バーゼル市立美術館にあるそうです。スイスの『ドビーニーの庭』は、『黒猫のいるドビーニーの庭』ともよばれています。その絵の中に、一匹の「黒猫」が描かれているのです。

対して、広島のものは黒猫がいません。一説に、「ゴッホは黒猫を描いたのだけど、だれかがそれを後に消したのだ」といいます。

ところが、「そうじゃない。ゴッホはわざと黒猫を描かなかった、それがゴッホの遺言なのだ」という人もいて、それが小林英樹氏で、その説を著書『ゴッホの遺言』に書いています。

はたしてゴッホは、もうひとつの『ドビーニーの庭』に、「黒猫」を描いたのか、描いていないのか。それが、‘謎’なのです。

最近の記事では、「黒猫は描かれていたと証明された」とありますが、我田引水的な調査なのではと、どの程度信頼していいのかわかりませんね。心情的には、僕は、小林英樹説「ゴッホは黒猫を描かなかった」に1票を入れたいと思っています。

ゴッホが自殺したのは1890年7月27日。場所はオーヴェルというフランス・パリより北にある地で、ゴッホはここで『烏のいる麦畑』などを描きました。このオーヴェルに‘ドビーニーの庭’があります。ドビーニー(1817-1878)という画家がここで絵を描いていたらしい。(ただしゴッホがここにいたときにはすでに故人である。) その‘ドビーニーの庭’をゴッホは描いたのです。

スイスの、『黒猫のいるドビーニーの庭』は、1890年7月に『烏のいる麦畑』と同じ日に描かれたとされる。 その風景の中の「烏」の黒い姿は、黒猫と同じような意味があるのだろうか。どちらも「不安」に満ちたような画である。

フィンセント(ゴッホ)が弟テオに出した最後の手紙の中で、彼はその画、『(黒猫のいる)ドビーニーの庭』について触れている。

〔きみは多分ドビーニの庭を描いたこのスケッチを見てくれるだろう。___これはもっとも計画的に描いた画布の一つだ。〕

〔ドビーニの庭は前景が緑とピンクの草だ。左には緑色と薄紫の茂みがあり、白っぽい葉をつけた木の株がある。真ん中に薔薇の花壇があり、

(中略)

… 前景には黒猫が一匹いる。空は淡い緑色である。〕

( 『ファン・ゴッホ書簡全集』 )

小林英樹氏は、この「黒猫」はゴッホ自身を示しているといいます。黒猫は西洋では、忌まわしきもの、です。ゴッホは、自分が、テオの家族にとって邪魔者になっている(経済的に圧迫して苦しめている)という現実を自覚して、その複雑な心情をこの『(黒猫のいる)ドビーニーの庭』や『烏のいる風景』に描いたのだというのです。

そして、広島の、『ドビーニーの庭』は、その何日か後に描かれたもの。(これがゴッホの最後の作品ではないかという説もある。) なぜゴッホはまた、『ドビーニーの庭』を描いたのか?

小林氏は言う。 この2枚目の『ドビーニーの庭』から黒猫が消えているということ、これがゴッホのテオへの遺言なのだと。 黒猫は自分である__つまり、黒猫が消える、ということ、これは自分は姿を消すよ、テオ、ヨー(テオの妻)、君達を困らせることはもうないよ、と。

この2枚目の『ドビーニーの庭』は、黒猫のいる1枚目にくらべると、さわやかな緑色で、空がサッパリしている。それは、ゴッホが、自殺してこの世から姿を消そうと、すでに決めてしまって、清々した気持ちでいたからであると、小林氏はいうのだ。彼によれば、ゴッホという人はもともと自殺願望はもっていなかったようです。

ゴッホは、子どもが誕生したばかりの弟夫婦の幸福をたださわやかに願い、死を選んだのだという。

それを広島の『ドビーニーの庭』に表現したというのです。

真相はわかりません。わかるのは、『ドビーニーの庭』というゴッホの2枚の絵画が、そういう‘謎’をもった面白い絵であるということです。

僕がこの「小林説」をすきなのは、これを採れば、ゴッホは精神の病から発作的に死んだのではなく、自分はもう描きたいものは描いたと、納得した上で死をえらんでいったのだということになるからです。そこに「悲しみ」はありますが、繊細な人間性を感じさせますし、同時に、「爽やかさ」も含まれています。それがあの絵のタッチとの色の中に、表現されているということです。 2枚目の『ドビーニーの庭』は、たしかに、1枚目のそれとちがって、明るい絵です。

その絵『ドビーニーの庭』は、ひろしま美術館に行けば、観ることができます。あの絵の前に立って、ここに「消えた猫」がいたのか、猫はどこに行ったのか、などと想像するのはたのしそうです。

↑スイスの『ドビーニーの庭』の黒猫

↑広島の『ドビーニーの庭』の消えた黒猫

司馬遼太郎は、ゴッホの描いたのは「悲しみ」であるという。ゴッホ個人の悲しみではなく、人間の中にふかく根ざしている「悲しみ」であると。

僕にはそこまでわかりませんが、ゴッホの絵は見れば見るほど面白い、それはよくわかります。椅子を描いた作品がありますね。椅子を描いただけなのに、なぜあんなに魅かれるのか…。