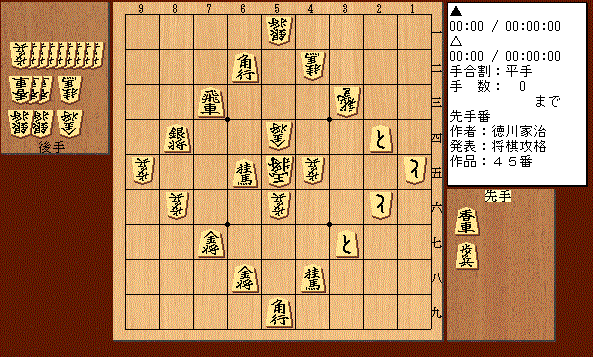

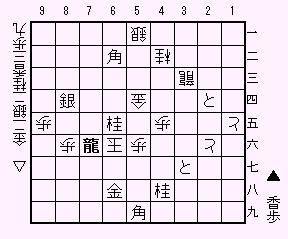

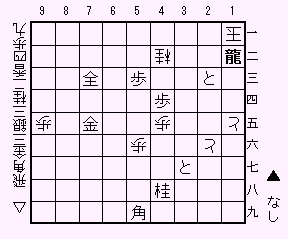

第十代徳川将軍家治作『将棋攻格』第四十五番は、このような「曲詰め」である。

この詰将棋作品は、半村良の伝奇小説『妖星伝』の中で「将軍詰め」または「皇帝詰め」として、その小説の重要なピースとして扱われている。ということで、この四十五番が、徳川家治作の詰将棋では最も有名な作品となっている。

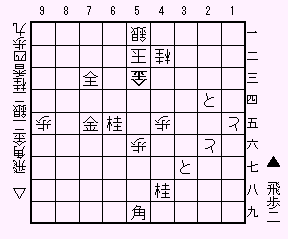

おもしろいデザインの問題図である。都(5五)の玉を、二重の“菱型”が囲んでいる。

[地獄祭の女王]

「祭主が決まったぞ」

「祭主はあの天道尼だ」

百十年に一度の地獄祭が近づいているのだ。

(中略)

「地獄祭が近付いた。諸国に散って直ちに悪虐非道の者たちをここに呼び集めよ。その者らの罪業は隠顕いずれたるとを問わぬ。地獄祭は我ら鬼道の者と俗人が垣根を取り払って親しく交わる唯一の時だ。地獄祭に加わった俗界の悪人は、さらに暴虐に、さらに卑劣に、さらに陰湿に、そしてさらに強大となって滅びをまぬかれると教えよ。破滅仏を携え、神聖咒禁(じゅごん)経を唱して鬼道をひろめるのだ」

百十年に一度、鬼道はこのようにして一時に拡大し、悪に加担してきたのである。

(半村良『妖星伝』(五)天道の巻より)

「将軍詰も鍵のひとつだ」

今度は日天が頷く。

「あれこそ何かの鍵になろうな」

「絵馬と将軍詰めの手順と天道尼。この三つが黄金城の鍵を開けてくれるのではあるまいかと思うのだ」

「天道尼がどうしてもいるわけだな」

「そうだ。ひょっとして天道尼は本当に外道皇帝を滅ぼすために生まれて来たのではないかと思う」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

天道尼というのは、鬼道衆をほろぼす使命をもって生まれてきたと自認する剃髪の美女である。鬼道衆の特殊な超能力はこの美女には通用せず、そして天道尼は「紫電」という光線を発揮して鬼道を倒すことができる。

その天道尼を祭主として、信州松沼で地獄祭が開かれた。天道尼もそれを自分に定められた役割として受け入れる。

この「地獄祭」が開かれたのは宝暦年間(1750~1763年)のことになるが、おそらく1759年頃ではないかと推定される。宝暦8年(1758年)の美濃郡上一揆の後、田沼意次が大名に取り立てられた後に、「地獄祭」が開かれているからである。

徳川家の将軍はまだ第九代の家重(家治の父)の時代であり、将棋界では三代伊藤宗看(七世名人)・看寿の時代であった。しかしそれも数年後には、将軍は徳川家治に、そして宗看・看寿は死んで、将棋界は「名人空位の時代」となるのであった。

「おお……」

男女の間からどよめきが起こった。賛嘆の声であった。

天道尼の発した美しい淡紅色の光は、消えることなく広場を満たしはじめた。

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

「二重の円だ」

平田屋は呟いた。内部の円は外と殆ど同じ色合いで、ただ輪郭が少し濃いだけであった。

「あ、色が変わる」

太郎がまた空中で叫んだ。墺羅(おうら)は彼らに二重の円を作って見せながら、徐々に色調を変えていた。

――赤くなる――

亥助が言った。

(中略)

「6六金、同玉」

「何だと…」

平田屋は凝然としてた。

「あれは皇帝詰めをやっているんだよ」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

将棋攻格45番 問題図

将棋攻格45番 問題図

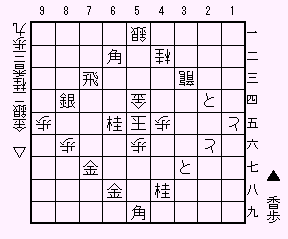

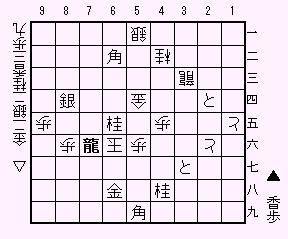

▲6六金

この詰将棋は基本、盤面の左側で駒が動いていく。右側の「と金」は正解手順を辿ると、ほとんど動かない。(わずかに一度動く)

なお、玉方の「1五と」は“飾り駒”ではないかと思う。つまり、あってもなくても、この詰将棋の内容には関わらない駒である。

さて、それでは「解答手順」を追っていこう。

初手は▲6六金である。

美青年が天道尼に招かれた時、皇帝詰の手順の第一がはじまったのである。それは太郎が言ったように、6六金の王手である。二重の円の中央に在った天道尼がその美青年を啖った。美青年は精を抜かれ死に、消えた。

すなわち、6六金、同玉。

天道尼が、この詰将棋の「玉」を演じている。死んでいった美青年というのが初手6六で捨てる「金」である。

こうしてみると、この徳川家治作将棋攻格四十五番の問題図面、女性性器にも見えてくる。

1手

1手

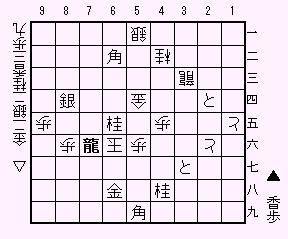

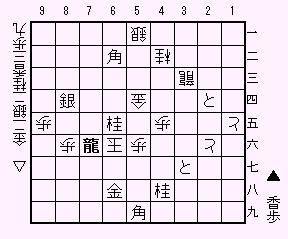

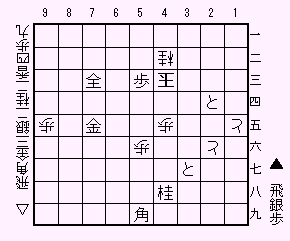

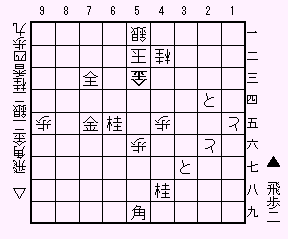

△6六同玉 ▲7六飛成

この6六金には同玉しかないが、そこで7六飛成とする。

次いで天道尼に伐折羅(バサラ)が挑んだ。天道尼はこれをも倒してしまう。墺羅はその時、十一時から七時の線へ降下を示している。そしても精を抜かれて死んだ。

すなわち、7六飛成、同玉。

3手

3手

ここで“変化”がある。「正解手順」は7六同玉だが、5五玉と逃げる“変化”だ。

5五玉には、5六竜、6四玉、7三角成と攻める。

5手目5五玉変化図1

5手目5五玉変化図1

7三同竜、同銀不成、6三玉、5三飛…

5手目5五玉変化図2

5手目5五玉変化図2

7四玉、7六竜、7五歩合、6四銀成…

5手目5五玉変化図3

5手目5五玉変化図3

以下、6四同玉、7三飛成、5五玉、5六竜、4四玉、3三竜まで詰み。(21手駒余り)

3手(再掲)

3手(再掲)

△7六同玉 ▲7七金 △8五玉 ▲8六金 △7四玉 ▲7三角成

ということで、初手6六金から、同玉、7六竜、同玉と進む。

すると6八に位置にいた金が左上方へあがった。迷企羅(メギラ)の挑戦であった。天道尼は迷企羅と交わったのち、8五の位置に退いた。かわりに処女の百合がこれを防いで交わったが、忽ち失神して再び迷企羅は天道尼をとらえる。

7七金に6五玉と逃げるのは、6七香、5五玉、6六金、6四玉、7五金、5五玉、7七角まで。(途中6七香に7四玉には7五歩)

よって、8五玉と逃げる。

天道尼は迷企羅との交合に危うくなるとまたしても退くが、6二の位置にいた角が背後から襲いかかり、ここに天道尼と毘羯羅(ビガラ)の交合がはじまったのである。

すなわち、7四玉、7三角成。

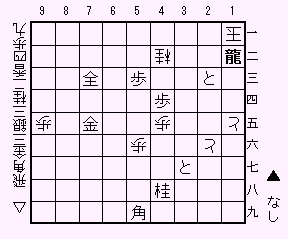

9手

9手

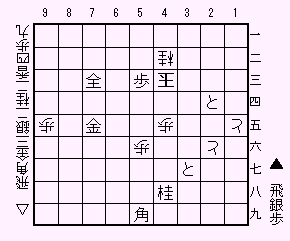

△7三同龍 ▲7五金 △6三玉 ▲7三銀成 △5二玉

これを救ったのがおゆいの体当たりだった。おゆいは天道尼との交合で愉悦の頂点に達しかけていた毘羯羅を果せさせるがすぐさま招杜羅(チトラ)につらぬかれ、同時に天道尼はまたしても強敵迷企羅にからみつかれてしまう。

すなわち、7三竜、7五金。

しかし迷企羅は疲れてみずから天道尼を放してしまい、天道尼はのがれ得たものの、おゆいは遂に招杜羅に屈して悶絶する。

すなわち、6三玉、7三銀成。

招杜羅はおゆいを降ろすや、直ちに天道尼と交わる。が、天道尼は死力を揮って自制し、悦楽の絶頂から辛うじてのがれ去る。

すなわち、5二玉。

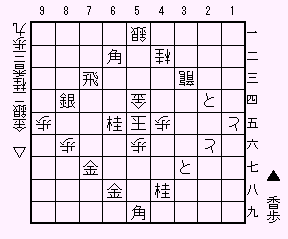

14手

14手

▲5三香

ここで最初から持駒として持っていた香車を使って、5三香と打ちこむ。

小説『妖星伝』は、この“5三香”を、この地獄祭に外部から闖入してきた平田屋という男の役割として描いている。平田屋は以前から鬼道衆の探している黄金城の黄金を、なんとか横取りできないかとねらっていた男である。

「黄金城の扉を開く鍵の一つが徳川家に伝わる皇帝詰めだ。徳川はそれを将軍詰と呼んだが、何を意味するかはわからずにいた。お、俺は外から墺羅を見ていたが、墺羅に二重の環が生じて、その環が崩れる形から、詰め手順がそれをあらわしていると知った。そして今ここへ来て見ると、俺は外部の者、時の流れが内と外で食い違い、ここの者は遅い時の中にいて俺からは動かぬように見えた」

「うん、それで……」

「今、あの尼と交わって判ったが、俺は外界よりの者。それで符号が合うようだ」

「どんな符号か」

「俺は攻め手持駒の香車」

「判らん。何を言っている」

「十五手目にに香打ちがある。持駒は外界のものだ」

「ええい。今そんな将棋のことなど聞く暇はない。どうすれば黄金城の扉が開くのだ。言わぬか」

また日天が平田屋の首をきつくしめた。

「詰めるのだ。……玉を。雪隠詰め……」

「ばかな」

日天は怒って更に力を加えた。

「竜が……詰める」

平田屋は息絶えた。

「竜が詰める」と平田屋は言った。この“竜”の役割は、外道衆の頭である日天の役割であった。

「雪隠詰め」というのは、盤の隅で玉を詰め上げることを言う。この場合は「1一」になる。

15手

15手

△5三同金

15手目、5三香と打った。

「正解手順」は5三同金。

ここで“4一玉の変化”はどうなるのだろう?

4一玉には、5一香成、同玉、6二成銀、同玉、9五角、5二玉、5三銀…

変化16手目4一玉図

変化16手目4一玉図

以下、5三同金、5一飛、4三玉、5三飛成、3二玉、3三竜、4一玉、5一金まで。(31手駒余り)

なお、6二成銀~9五角のところで、代えて3一飛からの詰め手順もある。

16手

16手

▲5三同桂成

この図は15手目5三香に同金と応じたところ。

これは同桂成とする。

17手

17手

△4一玉

これには、4一玉と逃げるのが玉方として正解手になる。

しかし5三同玉も、当然詰まさなければならない。その“5三同玉の変化”をここでチェックしておこう。

変化18手目5三同玉図1

変化18手目5三同玉図1

これには2通りの詰みがある。一つは(1)6三飛、あと一つは(2)6四金である。どちらも35手駒余り詰めとなる。

どちらの詰みも、潜在的に5九角が働いており、この角の存在がなければ詰まない。

(1)6三飛は、5二玉、6二金、4一玉、5一金、同玉、5二歩、同玉、4三銀という手順になる。

ここでは(2)6四金以下の詰みを紹介しておく。

変化18手目5三同玉図2

変化18手目5三同玉図2

6四金を(a)同玉は、6三飛、7五玉、8六金、8四玉、8五歩以下詰み。

よって、(b)5二玉か、(c)4四玉と逃げることになるが――

(b)5二玉は、5三飛と打ち、4一玉に、3二金、同玉、3三と、4一玉、5一飛成…

変化18手目5三同玉図3

変化18手目5三同玉図3

5一同玉、5二歩、6一玉、6二銀、5二玉、5三金、4一玉、4二金まで、35手駒余り詰め。

変化18手目5三同玉図4

変化18手目5三同玉図4

(2)6四金に(c)4四玉は、3四金(図)と打って――

同桂に、5四飛。以下、4三玉、5三飛成、3二玉、2三と、4一玉、4三竜…

変化18手目5三同玉図5

変化18手目5三同玉図5

以下詰み。これも35手駒余り詰めとなる。

18手

18手

▲5二金 △同銀 ▲同成桂 △同玉 ▲5三歩 △4三玉

ということで、18手目はこの図のように4一玉が「正解手順」となるのだが、これには5二金以下、攻めていく。以下、同銀、同桂成、同玉、5三歩。

その5三歩(23手目)に、玉方が“同玉”の手を選択するのは――

変化24手目5三同玉図1

変化24手目5三同玉図1

6三飛以下詰みとなる。その詰め手順は、6三飛、5二玉、4三銀(6二成銀もある)、4一玉、4二銀成、同玉、3三と、3一玉、2三桂…

変化24手目5三同玉図2

変化24手目5三同玉図2

4一玉、4二歩、5一玉、6二飛成まで(次の図)

変化24手目5三同玉図3

変化24手目5三同玉図3

これは37手詰めになる。

なので現代詰将棋ルールで言えば「変化長手数」のキズになる。または、こっちが正解手順となるところだが、最後の4二歩のところ歩を使わず4三飛成からでも詰みそれは駒余り(39手)になるので、この23手目5三同玉の変化を“正解”とするのも微妙な問題が残る。

24手

24手

▲4四歩 △3二玉

5三歩には、この図のように4三玉(24手目)と逃げるのが一般には「正解手順」とされている。

これには4四歩。

4四歩を5三玉は6三飛から、5四玉は6四飛から簡単。

また4四歩を同玉は、3三銀、5三玉、6三飛、5二玉、6二飛成、4三玉、4二竜、5四玉、4四竜まで詰み。(35手駒余り)

26手

26手

▲3三飛

よって3二玉だが、そこで27手目3三飛が「正解手順」。

ということになっているのだが、実はここで「別解」がある。つまり「余詰め」である。

その「余詰め」手順は、3三銀、4一玉、5二歩成、同玉、6二飛、5一玉、4二銀成まで。

余詰め3三銀の変化図

余詰め3三銀の変化図

これは33手なので、「正解手順(35手詰)」より早い。しかし駒余りなので作意でないことは明らかである。

27手

27手

△2一玉 ▲2二銀 △同玉 ▲2三と △2一玉 ▲3二飛成 △1一玉 ▲1二龍

「正解手順」の3三飛(27手目)以下は、ここに示されている通りである。

最後は1一玉を、竜で仕留める。

詰め上がり図

詰め上がり図

まで、35手詰。

「ああ……」

天道尼の最後の叫びは、たとえようもなく甘く、生きとし生けるもののすべてのよろこびを合わせてもなお足りぬほど、よろこびに満ちていた。

そして天道尼は紫の光となって、黄や赤や青や橙や緑や、そのほかのさまざまな光の入りまじった中に砕け散ったのである。

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

こうして天道尼と鬼道衆は、「地獄祭」とともにこの世から消えていった。

この時期と、看寿・宗看の死の時期(1760~61年)とが、だいたい重なっているのが面白い一致である。

以後徳川家治時代になり、将棋家元の世界は「名人位の空位」が続くことになるが、この時期から「将棋戦術の近代化」が進んだことは、これまで見てきた通りである。その主役は一人ではなく、徳川家治、五代伊藤宗印(鳥飼忠七)、伊藤寿三、九代大橋宗桂、大橋宗順、大橋宗英、他民間棋士たちであった。

三代伊藤宗看・看寿の詰将棋の天才兄弟は、“黄金の詰将棋作品”を残して旅立ち、将棋の“中世”はこの時期に終わったのである。

「この光は……」

影のある者が言った。日円である。黄金の塔のそばにたたずんで、そらを見あげているのである。

(中略)

黄金の扉をあけて影のある者が現れた。

「おお」

その者も光に気付いて空を見上げた。

「至ったか」

「何が至ったのだ」

日円が言うと、ここ奈落迦(ナラカ)の陋、薄伽梵(バガボン)に在って影を持たぬ者の一人、静海が答えた。

「黄金城の扉が開きはじめたのです」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

この詰将棋作品は、半村良の伝奇小説『妖星伝』の中で「将軍詰め」または「皇帝詰め」として、その小説の重要なピースとして扱われている。ということで、この四十五番が、徳川家治作の詰将棋では最も有名な作品となっている。

おもしろいデザインの問題図である。都(5五)の玉を、二重の“菱型”が囲んでいる。

[地獄祭の女王]

「祭主が決まったぞ」

「祭主はあの天道尼だ」

百十年に一度の地獄祭が近づいているのだ。

(中略)

「地獄祭が近付いた。諸国に散って直ちに悪虐非道の者たちをここに呼び集めよ。その者らの罪業は隠顕いずれたるとを問わぬ。地獄祭は我ら鬼道の者と俗人が垣根を取り払って親しく交わる唯一の時だ。地獄祭に加わった俗界の悪人は、さらに暴虐に、さらに卑劣に、さらに陰湿に、そしてさらに強大となって滅びをまぬかれると教えよ。破滅仏を携え、神聖咒禁(じゅごん)経を唱して鬼道をひろめるのだ」

百十年に一度、鬼道はこのようにして一時に拡大し、悪に加担してきたのである。

(半村良『妖星伝』(五)天道の巻より)

「将軍詰も鍵のひとつだ」

今度は日天が頷く。

「あれこそ何かの鍵になろうな」

「絵馬と将軍詰めの手順と天道尼。この三つが黄金城の鍵を開けてくれるのではあるまいかと思うのだ」

「天道尼がどうしてもいるわけだな」

「そうだ。ひょっとして天道尼は本当に外道皇帝を滅ぼすために生まれて来たのではないかと思う」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

天道尼というのは、鬼道衆をほろぼす使命をもって生まれてきたと自認する剃髪の美女である。鬼道衆の特殊な超能力はこの美女には通用せず、そして天道尼は「紫電」という光線を発揮して鬼道を倒すことができる。

その天道尼を祭主として、信州松沼で地獄祭が開かれた。天道尼もそれを自分に定められた役割として受け入れる。

この「地獄祭」が開かれたのは宝暦年間(1750~1763年)のことになるが、おそらく1759年頃ではないかと推定される。宝暦8年(1758年)の美濃郡上一揆の後、田沼意次が大名に取り立てられた後に、「地獄祭」が開かれているからである。

徳川家の将軍はまだ第九代の家重(家治の父)の時代であり、将棋界では三代伊藤宗看(七世名人)・看寿の時代であった。しかしそれも数年後には、将軍は徳川家治に、そして宗看・看寿は死んで、将棋界は「名人空位の時代」となるのであった。

「おお……」

男女の間からどよめきが起こった。賛嘆の声であった。

天道尼の発した美しい淡紅色の光は、消えることなく広場を満たしはじめた。

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

「二重の円だ」

平田屋は呟いた。内部の円は外と殆ど同じ色合いで、ただ輪郭が少し濃いだけであった。

「あ、色が変わる」

太郎がまた空中で叫んだ。墺羅(おうら)は彼らに二重の円を作って見せながら、徐々に色調を変えていた。

――赤くなる――

亥助が言った。

(中略)

「6六金、同玉」

「何だと…」

平田屋は凝然としてた。

「あれは皇帝詰めをやっているんだよ」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

将棋攻格45番 問題図

将棋攻格45番 問題図▲6六金

この詰将棋は基本、盤面の左側で駒が動いていく。右側の「と金」は正解手順を辿ると、ほとんど動かない。(わずかに一度動く)

なお、玉方の「1五と」は“飾り駒”ではないかと思う。つまり、あってもなくても、この詰将棋の内容には関わらない駒である。

さて、それでは「解答手順」を追っていこう。

初手は▲6六金である。

美青年が天道尼に招かれた時、皇帝詰の手順の第一がはじまったのである。それは太郎が言ったように、6六金の王手である。二重の円の中央に在った天道尼がその美青年を啖った。美青年は精を抜かれ死に、消えた。

すなわち、6六金、同玉。

天道尼が、この詰将棋の「玉」を演じている。死んでいった美青年というのが初手6六で捨てる「金」である。

こうしてみると、この徳川家治作将棋攻格四十五番の問題図面、女性性器にも見えてくる。

1手

1手△6六同玉 ▲7六飛成

この6六金には同玉しかないが、そこで7六飛成とする。

次いで天道尼に伐折羅(バサラ)が挑んだ。天道尼はこれをも倒してしまう。墺羅はその時、十一時から七時の線へ降下を示している。そしても精を抜かれて死んだ。

すなわち、7六飛成、同玉。

3手

3手ここで“変化”がある。「正解手順」は7六同玉だが、5五玉と逃げる“変化”だ。

5五玉には、5六竜、6四玉、7三角成と攻める。

5手目5五玉変化図1

5手目5五玉変化図17三同竜、同銀不成、6三玉、5三飛…

5手目5五玉変化図2

5手目5五玉変化図27四玉、7六竜、7五歩合、6四銀成…

5手目5五玉変化図3

5手目5五玉変化図3以下、6四同玉、7三飛成、5五玉、5六竜、4四玉、3三竜まで詰み。(21手駒余り)

3手(再掲)

3手(再掲)△7六同玉 ▲7七金 △8五玉 ▲8六金 △7四玉 ▲7三角成

ということで、初手6六金から、同玉、7六竜、同玉と進む。

すると6八に位置にいた金が左上方へあがった。迷企羅(メギラ)の挑戦であった。天道尼は迷企羅と交わったのち、8五の位置に退いた。かわりに処女の百合がこれを防いで交わったが、忽ち失神して再び迷企羅は天道尼をとらえる。

7七金に6五玉と逃げるのは、6七香、5五玉、6六金、6四玉、7五金、5五玉、7七角まで。(途中6七香に7四玉には7五歩)

よって、8五玉と逃げる。

天道尼は迷企羅との交合に危うくなるとまたしても退くが、6二の位置にいた角が背後から襲いかかり、ここに天道尼と毘羯羅(ビガラ)の交合がはじまったのである。

すなわち、7四玉、7三角成。

9手

9手△7三同龍 ▲7五金 △6三玉 ▲7三銀成 △5二玉

これを救ったのがおゆいの体当たりだった。おゆいは天道尼との交合で愉悦の頂点に達しかけていた毘羯羅を果せさせるがすぐさま招杜羅(チトラ)につらぬかれ、同時に天道尼はまたしても強敵迷企羅にからみつかれてしまう。

すなわち、7三竜、7五金。

しかし迷企羅は疲れてみずから天道尼を放してしまい、天道尼はのがれ得たものの、おゆいは遂に招杜羅に屈して悶絶する。

すなわち、6三玉、7三銀成。

招杜羅はおゆいを降ろすや、直ちに天道尼と交わる。が、天道尼は死力を揮って自制し、悦楽の絶頂から辛うじてのがれ去る。

すなわち、5二玉。

14手

14手▲5三香

ここで最初から持駒として持っていた香車を使って、5三香と打ちこむ。

小説『妖星伝』は、この“5三香”を、この地獄祭に外部から闖入してきた平田屋という男の役割として描いている。平田屋は以前から鬼道衆の探している黄金城の黄金を、なんとか横取りできないかとねらっていた男である。

「黄金城の扉を開く鍵の一つが徳川家に伝わる皇帝詰めだ。徳川はそれを将軍詰と呼んだが、何を意味するかはわからずにいた。お、俺は外から墺羅を見ていたが、墺羅に二重の環が生じて、その環が崩れる形から、詰め手順がそれをあらわしていると知った。そして今ここへ来て見ると、俺は外部の者、時の流れが内と外で食い違い、ここの者は遅い時の中にいて俺からは動かぬように見えた」

「うん、それで……」

「今、あの尼と交わって判ったが、俺は外界よりの者。それで符号が合うようだ」

「どんな符号か」

「俺は攻め手持駒の香車」

「判らん。何を言っている」

「十五手目にに香打ちがある。持駒は外界のものだ」

「ええい。今そんな将棋のことなど聞く暇はない。どうすれば黄金城の扉が開くのだ。言わぬか」

また日天が平田屋の首をきつくしめた。

「詰めるのだ。……玉を。雪隠詰め……」

「ばかな」

日天は怒って更に力を加えた。

「竜が……詰める」

平田屋は息絶えた。

「竜が詰める」と平田屋は言った。この“竜”の役割は、外道衆の頭である日天の役割であった。

「雪隠詰め」というのは、盤の隅で玉を詰め上げることを言う。この場合は「1一」になる。

15手

15手△5三同金

15手目、5三香と打った。

「正解手順」は5三同金。

ここで“4一玉の変化”はどうなるのだろう?

4一玉には、5一香成、同玉、6二成銀、同玉、9五角、5二玉、5三銀…

変化16手目4一玉図

変化16手目4一玉図以下、5三同金、5一飛、4三玉、5三飛成、3二玉、3三竜、4一玉、5一金まで。(31手駒余り)

なお、6二成銀~9五角のところで、代えて3一飛からの詰め手順もある。

16手

16手▲5三同桂成

この図は15手目5三香に同金と応じたところ。

これは同桂成とする。

17手

17手△4一玉

これには、4一玉と逃げるのが玉方として正解手になる。

しかし5三同玉も、当然詰まさなければならない。その“5三同玉の変化”をここでチェックしておこう。

変化18手目5三同玉図1

変化18手目5三同玉図1これには2通りの詰みがある。一つは(1)6三飛、あと一つは(2)6四金である。どちらも35手駒余り詰めとなる。

どちらの詰みも、潜在的に5九角が働いており、この角の存在がなければ詰まない。

(1)6三飛は、5二玉、6二金、4一玉、5一金、同玉、5二歩、同玉、4三銀という手順になる。

ここでは(2)6四金以下の詰みを紹介しておく。

変化18手目5三同玉図2

変化18手目5三同玉図26四金を(a)同玉は、6三飛、7五玉、8六金、8四玉、8五歩以下詰み。

よって、(b)5二玉か、(c)4四玉と逃げることになるが――

(b)5二玉は、5三飛と打ち、4一玉に、3二金、同玉、3三と、4一玉、5一飛成…

変化18手目5三同玉図3

変化18手目5三同玉図35一同玉、5二歩、6一玉、6二銀、5二玉、5三金、4一玉、4二金まで、35手駒余り詰め。

変化18手目5三同玉図4

変化18手目5三同玉図4(2)6四金に(c)4四玉は、3四金(図)と打って――

同桂に、5四飛。以下、4三玉、5三飛成、3二玉、2三と、4一玉、4三竜…

変化18手目5三同玉図5

変化18手目5三同玉図5以下詰み。これも35手駒余り詰めとなる。

18手

18手▲5二金 △同銀 ▲同成桂 △同玉 ▲5三歩 △4三玉

ということで、18手目はこの図のように4一玉が「正解手順」となるのだが、これには5二金以下、攻めていく。以下、同銀、同桂成、同玉、5三歩。

その5三歩(23手目)に、玉方が“同玉”の手を選択するのは――

変化24手目5三同玉図1

変化24手目5三同玉図16三飛以下詰みとなる。その詰め手順は、6三飛、5二玉、4三銀(6二成銀もある)、4一玉、4二銀成、同玉、3三と、3一玉、2三桂…

変化24手目5三同玉図2

変化24手目5三同玉図24一玉、4二歩、5一玉、6二飛成まで(次の図)

変化24手目5三同玉図3

変化24手目5三同玉図3これは37手詰めになる。

なので現代詰将棋ルールで言えば「変化長手数」のキズになる。または、こっちが正解手順となるところだが、最後の4二歩のところ歩を使わず4三飛成からでも詰みそれは駒余り(39手)になるので、この23手目5三同玉の変化を“正解”とするのも微妙な問題が残る。

24手

24手▲4四歩 △3二玉

5三歩には、この図のように4三玉(24手目)と逃げるのが一般には「正解手順」とされている。

これには4四歩。

4四歩を5三玉は6三飛から、5四玉は6四飛から簡単。

また4四歩を同玉は、3三銀、5三玉、6三飛、5二玉、6二飛成、4三玉、4二竜、5四玉、4四竜まで詰み。(35手駒余り)

26手

26手▲3三飛

よって3二玉だが、そこで27手目3三飛が「正解手順」。

ということになっているのだが、実はここで「別解」がある。つまり「余詰め」である。

その「余詰め」手順は、3三銀、4一玉、5二歩成、同玉、6二飛、5一玉、4二銀成まで。

余詰め3三銀の変化図

余詰め3三銀の変化図これは33手なので、「正解手順(35手詰)」より早い。しかし駒余りなので作意でないことは明らかである。

27手

27手△2一玉 ▲2二銀 △同玉 ▲2三と △2一玉 ▲3二飛成 △1一玉 ▲1二龍

「正解手順」の3三飛(27手目)以下は、ここに示されている通りである。

最後は1一玉を、竜で仕留める。

詰め上がり図

詰め上がり図まで、35手詰。

「ああ……」

天道尼の最後の叫びは、たとえようもなく甘く、生きとし生けるもののすべてのよろこびを合わせてもなお足りぬほど、よろこびに満ちていた。

そして天道尼は紫の光となって、黄や赤や青や橙や緑や、そのほかのさまざまな光の入りまじった中に砕け散ったのである。

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

こうして天道尼と鬼道衆は、「地獄祭」とともにこの世から消えていった。

この時期と、看寿・宗看の死の時期(1760~61年)とが、だいたい重なっているのが面白い一致である。

以後徳川家治時代になり、将棋家元の世界は「名人位の空位」が続くことになるが、この時期から「将棋戦術の近代化」が進んだことは、これまで見てきた通りである。その主役は一人ではなく、徳川家治、五代伊藤宗印(鳥飼忠七)、伊藤寿三、九代大橋宗桂、大橋宗順、大橋宗英、他民間棋士たちであった。

三代伊藤宗看・看寿の詰将棋の天才兄弟は、“黄金の詰将棋作品”を残して旅立ち、将棋の“中世”はこの時期に終わったのである。

「この光は……」

影のある者が言った。日円である。黄金の塔のそばにたたずんで、そらを見あげているのである。

(中略)

黄金の扉をあけて影のある者が現れた。

「おお」

その者も光に気付いて空を見上げた。

「至ったか」

「何が至ったのだ」

日円が言うと、ここ奈落迦(ナラカ)の陋、薄伽梵(バガボン)に在って影を持たぬ者の一人、静海が答えた。

「黄金城の扉が開きはじめたのです」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)