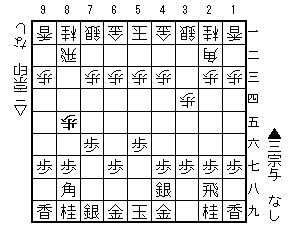

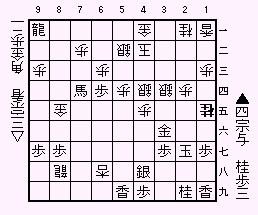

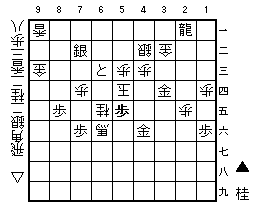

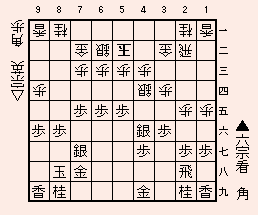

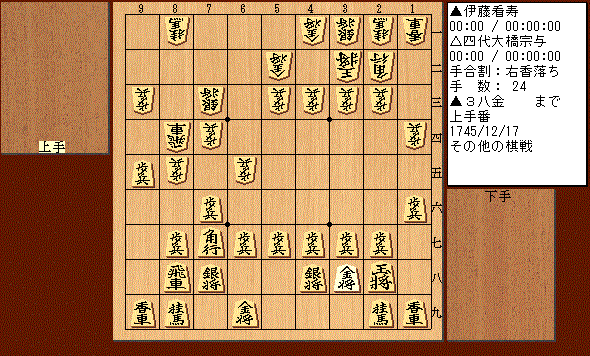

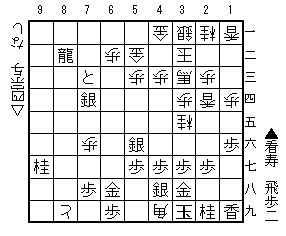

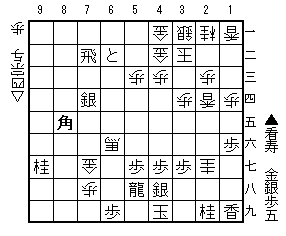

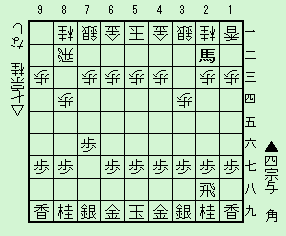

六世名人大橋宗与(大橋分家三代目)作の詰将棋です。

初手だけでも、ちょっと考えてみてください。

(この詰将棋問題の答えは、本記事の最後で。)

この大橋分家三代目の宗与さんは1723年から5年間名人を務めておられますが、名人になったときは76歳で高齢でした。八段でしたから名人になる資格はもっていたのですが、本人もたぶん名人になれるとは思っていなかったようで、その準備もできていなかったみたいです。

筑摩書房の『将棋図式集 中』(内藤國男著)には、「

百番中、半数以上が初代宗看の『将棋駒競』からの改作や不完全作で埋められ、悪名高い図式集である。にわかに図式献上を命じられ、門弟たちの代作をかき集めて百番を整えたのであろう。」とあります。

どうやらこの三代宗与さん、詰将棋をつくるのが苦手だったみたいです。

もともと三代大橋宗与の将棋のライバルは、

伊藤家二代目の宗印でしたが、この宗印(元の名を

鶴田幻庵という)がたいへんに強かったので、

伊藤宗印が五代目の名人位を襲位しました。しかしその伊藤宗印が1723年に死んでしまって、その後に

大橋分家の三代宗与さんが六世名人を襲位することとなりました。

伊藤宗印さんは、あの天才児たち伊藤家の印達、宗看(印寿)、看寿ら五兄弟の父親です。これは失礼な表現になるかもしれませんが、いわば“江戸将棋界のサンデーサイレンス”みたいな人(サンデーサイレンスは、日本の競馬界のスーパーな“種馬”で、スペシャルウィーク、ディープインパクトなど強い名馬の父として超有名)なのです。 父親が天才棋士だからといって、その子供が将棋の才能があるとは限りません。将棋の才能は遺伝しない――それが今は常識と思います。それが現実は正しいと思われるのですが、伊藤宗印とその息子たちに限っては違うのでした。宗印さんの息子たちは天才ぞろいでした。

で、この伊藤宗印さん、この人が亡くなった時の記録にその年齢が記されていないらしく、なのでいつの生まれで、何歳で死んだのか私たちにはわからないのです。ですからそれは推定するしかないのですが、おそらく大橋分家三代宗与よりもずっと若かったものと思われます。

そうだとすると、八段の宗与もいまさら名人になれるとは思っていなかったと思われます。自分の方が先に死ぬだろうと。

けれども八段位になって、「献上図式」を命じられ、宗与さん、なんとかその義務を果たしました。

「八段」というのは最高段で、いつの時代も(江戸時代は)八段は一人か二人くらいです。

八段になると「名人」になる条件を満たすわけですが、名人には「詰将棋集を作って将軍家に献上しなければならない」という慣例がありました。この詰将棋集のことを「献上図式」と呼ぶのですが、百題の詰将棋をこれに収めます。

将棋の名人の図式献上というこの慣例は、

二世名人大橋宗古から始まったようです。宗古は、

初代名人大橋宗桂の息子ですが、彼は、宗桂の作った詰将棋もかき集めて「詰将棋集」にまとめています。

なお、「大橋分家」という家は、

初代大橋宗与から始まっていますが、この初代宗与は初代大橋宗桂の息子で、宗古の弟です。

三代目の名人になったのは、

伊藤家の宗看(

初代宗看と呼ばれる)ですが、ここでその「献上図式」に収められた詰将棋の内容のレベルが徐々に上がってきます。この初代宗看の詰将棋から、「詰め上がりに持駒が余らない」という美学が始まっています。どうやら伊藤家の人々は伝統的に“詰将棋が得意”のようですね。

江戸時代の将棋の「家元」というのは、大橋家、大橋分家、伊藤家の将棋御三家のことを指します。

将棋の御三家の場合、当主が将棋が強くなければ、その体裁が保てません。ですから、その子供に将棋の才能がなかったとき、才能のある誰かを探して“養子”として迎えることは、歴史上幾度もありました。特に伊藤家は、もともとが伊藤宗看という男から始まった家です。(二世名人宗古の娘を嫁にした。)

1713年に五世名人になった

伊藤宗印は、初代宗看の後を継いで伊藤家の養子となり伊藤家の二代目となった男(鶴田幻庵)ですが、この人もやはり熱心に詰将棋を創作した人物で、詰将棋百題の図式集(詰将棋を「図式」という)を2つ作っています。『将棋図式』と『将棋精妙』です。

この“詰将棋つくりの得意だった伊藤家”と対照的に、逆に、“詰将棋つくりが苦手だった”と思われるのが「大橋分家」の人々なんですね。 その点に注目して今回の記事を書いています。

詰将棋つくりの得意な人が、将棋が強いとは限らない。これは今では常識です。

僕の友人はある年に、『将棋世界』誌の「詰将棋サロン」に発表した作品で、高い評価をもらって年間最優秀賞をいただきましたが、彼はほとんど将棋は指さないし、指してもせいぜいアマ初段(道場での基準)で全然強くない。

「詰将棋をつくる」という行為には、何度でもやり直しがきくし、時間制限もない、盤に並べて動かして考えてもよいし、誰かに相談もできる、そういうことがあって、勝負将棋とは性質が違うのです。(今なら将棋ソフトも使えます。)

けれども「伊藤家」は特別な家風をもっていて、この家の人は将棋も強く、詰将棋づくりも伝統的に意欲的です。つまり、両方得意なのです。

1723年、

五世名人伊藤宗印が死んで、

大橋分家三代目大橋宗与に「

六世名人」がまわってきました。

大橋分家としては初の名人を出すこととなり、たいへんおめでたい。 が、困ったのがこの「献上図式」の提出義務です。

たぶん大橋分家では大あわてで弟子たちの作った詰将棋をかき集めて体裁を整えたのでしょう。推察にすぎませんが、そのように言われています。

大橋宗与の提出した献上図式は一般に『将棋養真図式』という書名で呼ばれていますが、 評判が最低です。なぜかというと、この『将棋養真図式』、不詰作、余詰作も多く、また、これまでの誰かの作った詰将棋の類自作(つまり、パクリですね)も多く含まれているとのことです。「献上図式」には、その詰将棋問題の「答え」は書かれていないので、詰むと思って解こうとした詰将棋がじつは詰まない、ということになると、それは評判が悪くなりますよね。

まあ、そういう評判の悪い詰将棋集をお上に提出したのが、六代名人(三代)大橋宗与さんなのでした。

ただ、実際に宗与さんがこの子の献上図式をつくることを命じられたのは名人になるもっと前1716年なので、伊藤宗印の次は大橋宗与が名人になる、というのは予定だったようでもあります。

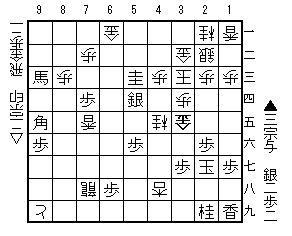

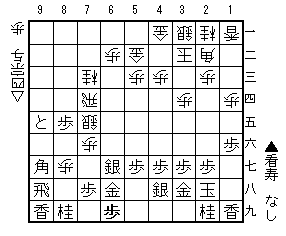

上の問題はその三代大橋宗与『将棋養真図式』の第64番。 評判最悪といっても全部がだめということではなく、この64番はなかなかさわやかな作品です。

ところで、この1723年、五代名人伊藤宗印が死んだ時、三代大橋宗与よりほかに名人候補はいなかったのでしょうか。たぶん、いなかったのです。八段は宗与ただ一人。 しかしこの時、だれが将棋が一番強かったかとなると、三代宗与は76歳ですから、どうも彼が最強だったとは考えにくい。

この時期の10年ほど前、未来の名人候補の筆頭は伊藤宗印の長男

印達(いんたつ)なのでした。この人は天才少年でしたが、15歳の年齢で父宗印よりも先に天に召されてしまいます。これが1712年のこと。その数年前に行われた「

宗銀・印達57番勝負」はまさに「未来の名人を決めるための死闘」だったのでした。

宗銀もまた10代の少年で印達より4つ上、彼は大橋本家を継ぐ人物(養子)でしたが、彼もまた印達の後を追って、その翌年に亡くなっています。

さて、伊藤家の次男は

印寿という名の子供でした。伊藤家の期待を背負って天才と呼ばれていた兄印達が死んだあと、家を継ぐ自覚が芽生えて、将棋に打ち込むようになりました。といっても、兄が死んだ時はまだ7歳だったのですが。

そして1723年、10年間名人を務めた父宗印が死んだ時には、印寿は18歳です。

その1723年、おそらく将棋の実力最強は、当時18歳(数え)の、この伊藤家の印寿だったと思われます。彼がまだこの時に名人になれなかったのは、きっと年齢的なものでしょう。少し、年齢が足らなかった。父宗印が死んだので、印寿は伊藤家初代の名前「宗看」を譲り受け、伊藤家の三代目当主となります。「

三代伊藤宗看」の誕生です。これが江戸期の詰将棋で有名な「三代伊藤宗看」です。

5年後、六世名人三代大橋宗与が81歳で死んで、

三代伊藤宗看が七世名人を襲いました。宗看もまた、「献上図式」の準備が整っていなかったのですが、“特例”として、名人襲位後の図式の献上が認められて、それから6年の後に「献上図式」を提出。この作品集は堂々とした内容でした。一般に『将棋無双』と呼ばれ、その一つ一つが目を見張るような内容の名作です。

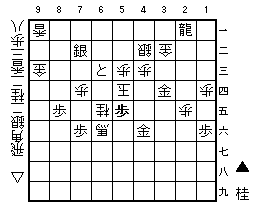

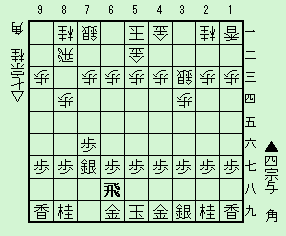

ここで、

三代大橋宗与と

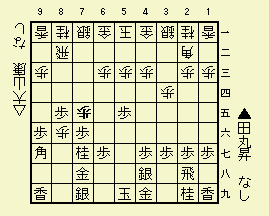

二代伊藤宗印(この場合の「二代」というのは、伊藤家の二代目当主の意味)の将棋を一つ観戦しましょう。もう一度書いておきますが、三代宗与は六世名人、宗印は五世名人になった人です。

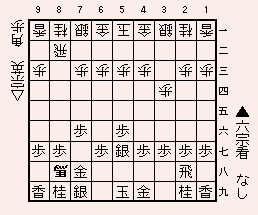

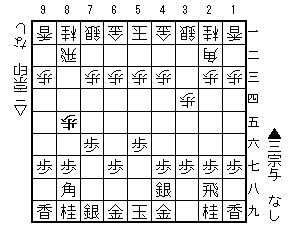

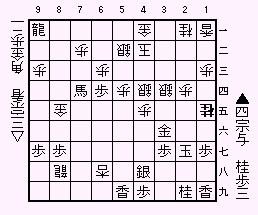

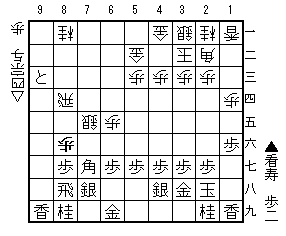

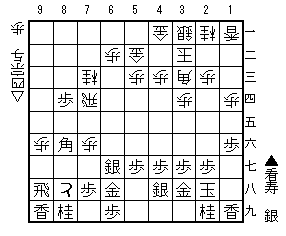

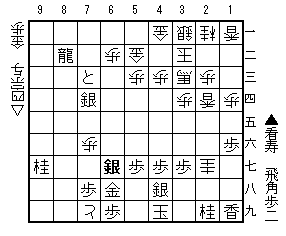

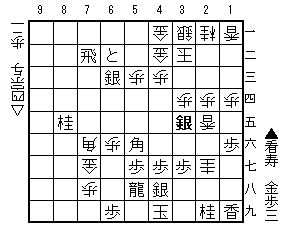

初手より、▲7六歩 △3四歩 ▲4八銀

図1

△8四歩 ▲5六歩 △8五歩

序盤が面白いと思ったので、この将棋を採り上げます。1692年の「平手」の対戦です。「御城将棋」の棋譜の記録はこの頃からはじまっています。

宗与さんは45歳で、宗印さんはたぶんそれより若い。この時期の勝負の結果が次期名人(五世名人)を決定したのでしょう。

初手から、7六歩、3四歩に、4八銀。

この3手目の4八銀は今でも、昔も、「めずらしい手」です。

ここで後手から8四歩~8五歩とされると、後手にだけ飛車先の歩交換を許すことになり、だからこの手はあまり良い手ではない、というのが現代的な評価と思います。

けれど、まったく良いところがないかといえば、そうでもない。相手が「振り飛車党」だった場合、その「振り飛車党」に8四歩と突かせて居飛車を選択させることになり、それなら一つの有効な勝負術となりえます。

実際、女流のベテラン山下カズ子さん(元女流名人)は、2007~2008年にこの作戦をよく使っています。その時の相手はやはり「振り飛車党」です。後手がここで8四歩と指さないで「振り飛車」を選べば、先手は「居飛車穴熊」をめざす。すると「2六歩」の一手を、「穴熊づくり」に優先させて使えることになるのです。そう考えると、これは一理ある。

「飛車先の歩交換を許すかわりに、5七銀の理想型をすばやくつくり、中央を支配する」というのが、このオープニングの本来の思想です。

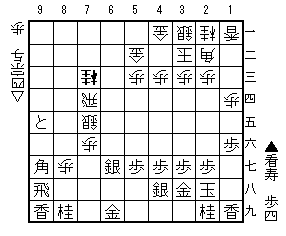

図2

▲5七銀 △3二金 ▲7五歩

この先手の作戦を何度か使ったことのある棋士は、他には、真部一男、そして田丸昇がいます。

田丸昇さんは一度タイトル戦(棋王戦)の挑戦者決定戦まで進んだことがあるのですが、その頃にこれを得意としていたのです。その挑戦者決定戦の相手は大山康晴(当時66歳)でした。田丸さんが先手番でこの作戦を用いたのは、相手が振り飛車党の大山15世名人だったからなんですね。実際この前に当たった大山戦でも田丸さんはこの作戦で戦った。その時は大山さんは4手目に4四歩として「振り飛車」にしました。変幻自在の大山名人は、この対局では今度は4手目8四歩の居飛車を選択しています。

また、田丸昇さんは、この時期、森けい二、小林健二にもこの戦法で戦って、勝利しています。

ここでちょっとその「田丸-大山戦」を少し見ておきます。

上のこの図と同じに進んで、ここで「5五歩」が田丸流。森けい二戦、小林健二戦もそう指して戦った。

ところが――、大山名人はこの「田丸の5五歩」を“悪手”にしてしまう。

田丸昇-大山康晴 1990年 棋王戦 挑戦者決定戦

図2から5五歩、8六歩、同歩、同飛、7八金、8五飛と進む。

田丸さんは乱戦が好きな人で、こういう戦いは望むところだったかもしれない。しかし、この8五飛で、すでに先手はまずかった。それを大山名人がこの将棋で証明する結果となりました。

この決戦で田丸さんを応援していた先崎学は、その著書『一葉の写真』に収められているエッセイの中で「(5五歩の手で)ここでは▲5七銀か▲7八金とするべきで、それならどうということもなかった。(5五歩で、負けにした。)」ということを書いている。

ここから、実戦の進行は、9六歩、8六歩、7七桂、8二飛、8五歩、7四歩、9七角、7五歩。

7五同歩に、5五角、5七銀、7六歩、6六銀、7七歩成、同金、4四角、5五歩、8五飛、8六金、というような田丸好みの力戦に進む。しかしプロ同士の時間の長い対局で、こうあっさりと「桂損」してしまっては、これはもう先手の負け将棋である。

大山康晴、この将棋を快勝して、棋王戦挑戦者となりました。この時の66歳でのタイトル挑戦は、将棋界の最高年齢挑戦記録となっています。

(この一戦のことは過去記事『

戦術は伝播する 「5筋位取り」のプチ・ブーム』の中で書いています。)

もう一つ、図2と同じオープニングで始まった、歴史上重要な対局があります。

阪田三吉-関根金次郎戦 1913年

これです。1913年の「阪田三吉-関根金次郎戦」。 この対局は、関根金次郎・阪田三吉の初の「平手」での対局になります。

図2(△8五歩)から、5七銀、8六歩、同歩、同飛、7八金、8八角成と進み、この図になりました。力戦系の「角換わり将棋」となりました。阪田さんは「角交換将棋」の妖しい戦型を得意としていましたから、そうした形に誘導してこのオープニングを使ったと思われます。

この後の内容は、以前書いた別記事で触れていますので、そちらをどうぞお読みください。 ( →

こちらです。 )

つまりこの戦型は「角交換」から、定跡をはずれた「力戦」になりやすいのですね。

さて、本線の「三代大橋宗与-二代伊藤宗印戦」に戻りましょう。

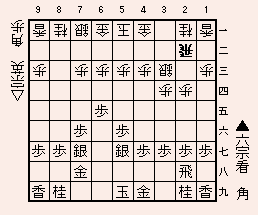

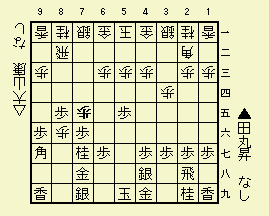

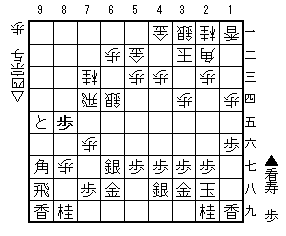

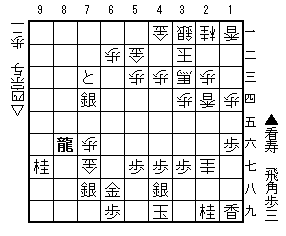

図3

△8六歩 ▲同歩 △同飛 ▲7四歩

図2以下、先手の5七銀に、後手の宗印さんは、3二金としたのですが、これがセンスのある手です。まあ、現代なら「普通の手」なのですが、320年前のこの段階では、ほとんどの将棋では先手がどこかで6六歩と指すか、あるいは後手が4四歩と指すかして、角道が止まった将棋になっていました。そうい将棋が当時の好みでした。なので、この将棋のように先手後手両者の角がにらみあったまま駒組みをする将棋というのはこの時代はまだほとんどないのです。(1600年代の対局ですからね!)

この将棋では、先手の宗与がそれ(角道を止めない将棋)を望み、後手の宗印もそれに乗った。その場合に、いつでも角交換して強気に戦えるよう、宗印は3二金としたわけです。

その3二金に、先手宗与の次の手は7五歩でした。これも意欲的な手です。

しかし、結果的には、これはまずかった。

宗印のこの後の指し方が上手かった、ともいえます。

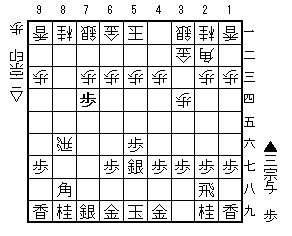

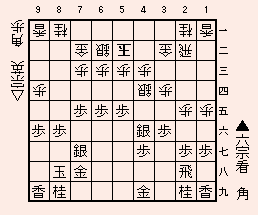

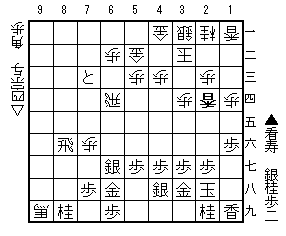

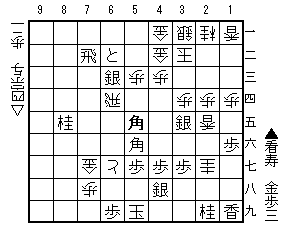

図4

△6二銀 ▲7三歩成 △同桂 ▲2二角成 △同銀 ▲8八銀 △8四飛 ▲7四歩

この7四歩がねらいだったのでしょう。取れば、角交換をして9五角の王手飛車ですから、これは取れない。まさかそれにハマることはないでしょう。宗印さんは6二銀。問題はその後がどうなるかです。どちらが読み勝っているか。

図5

△7四同飛 ▲8二角 △9五角

桂馬を跳ねさせて、ここで7四歩。同飛なら、8二角と角が打てます。

ところがこれが後手宗印の“読み筋”なんですね。8二角と打たせて、これで勝てる、と。

図6

▲7七歩 △8七歩 ▲7九銀 △7六歩 ▲9六歩 △8六角 ▲6八銀引 △7七歩成

▲同銀 △同角成 ▲同桂 △同飛成 ▲6八銀 △7四龍 ▲9一角成 △8八歩成

この、「9五角」があるので、後手が指せる――というのが、宗印の読み。感覚的には、9五角には4八玉と逃げたいところですが、それだとこの場合は8四飛が「角銀両取り」になる。

それで宗与は7七歩と受けた。 宗印は、8七歩。これを同銀は、やはり8四飛で「角銀両取り」。

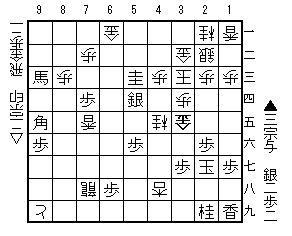

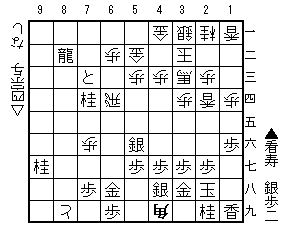

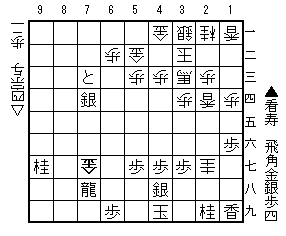

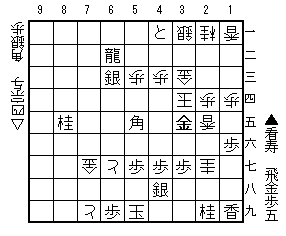

図7

▲9二馬 △8三歩 ▲7五歩 △8四龍 ▲6六香 △7二歩 ▲5七銀 △9九と

▲7四歩 △8五桂 ▲7八飛 △7五香

駒割りは、先手の「銀桂」と、後手の「角香」との交換。しかし後手には「と金」ができている。そしてなにより、先手は飛車を使うのが難しそうです。というわけで、後手優勢。宗印が読み勝っていた。

図8

▲3八飛 △7七桂成 ▲5八金左 △8九龍 ▲4八玉 △6九銀 ▲5九金引 △6七成桂

▲9三馬 △5七成桂 ▲同玉 △4五桂 ▲4八玉 △5八銀打

優勢になった宗印は、宗与の動きに丁寧に応じる。

図9

▲6三香成 △同銀 ▲5五桂 △4九銀成 ▲同玉 △5七香 ▲3九玉 △5八銀不成

▲2八玉 △4七銀成 ▲9五角 △4二玉 ▲6三桂成 △5九香成 ▲5三成桂 △3三玉

▲2六歩 △3八成銀 ▲同玉 △7八龍 ▲6八歩 △4九成香 ▲5四銀 △4八成香

▲2七玉 △3五金

5八銀打。この銀を取ると詰んでしまう。

勝負あった。

投了図

まで92手で後手の勝ち

序盤の先手宗与の7五歩から7四歩が無理な動きで、後手宗印がそれにうまく対応して、以下はずっと後手がリードしてそのまま押し切った将棋。

しかしこの投了図はけっこうきわどい。4三成桂、同金、同銀成、同玉、4四歩、同玉、5五銀、4三玉、4四銀打、3二玉と進むと、先手が勝てそう。この手順の途中の4四歩に、“5三玉”とかわして、これでわずかに後手が残しているようです。(後手4九成香としたところで、3一銀なら後手がより安全に勝てる。)

伊藤宗印の勝ち。

Wikipediaの「大橋宗与(3代)」の項目には、「宗印との対戦成績は下手香落ちでは10勝2敗であったものの、平手では9戦全敗であった。」と書かれていますね。

1713年に

四世名人五代大橋宗桂(初代伊藤宗看の実子。大橋本家の養子となり、成長して名人となった。)が亡くなり、

五世名人を伊藤家二代目の

宗印が襲位しました。

さて、1723年にその五世名人

伊藤宗印が亡くなりました。

この時八段だったのが

大橋分家の三代宗与で

76歳。 実力最強は

18歳伊藤印寿(三代宗看)。 それで、実力2番手はおそら

15歳の

大橋分家の宗民(後の四代宗与)だったでしょう。大橋分家の期待の星がこの少年で、三代宗与の実子です。

(大橋本家のトップは

七代宗桂でしたが、実力は平凡でした。また、伊藤家の兄弟は、この時、三男

宗寿が10歳、四男

看恕が8歳、五男

看寿が6歳です。)

という状況ですから、この時点で、「

(三代宗与の後の)次の名人は、伊藤家の印寿(後の宗看)か、大橋分家の宗民(後の四代宗与)か」ということになります。ということで、この頃、この二人の少年は次期名人の座をかけてバチバチと戦うことになります。

勝者はもうご存じの通りです。四代宗与は敗れたのでした。(さらに20数年後、四代大橋宗与は、次は宗看の弟伊藤看寿と闘う運命にあります。)

さて、5年後、1728年、

伊藤家の三代宗看(印寿)が七世名人となり、その後も、伊藤家では亡き宗印の息子たち五兄弟のうちの五男、

看寿がすくすくと育って、次の名人にふさわしい実力者となっていきました。

大橋分家の四代宗与(八段)もやっつけたし(その緒戦が例の「魚釣りの一局」)、大橋本家の八代宗桂(11歳の時に伊藤家から大橋家に養子に行った伊藤家三男の宗寿、つまり看寿の兄)にも勝っている。

看寿は、1753年、献上図式をすでに提出しています。『将棋図巧』と呼ばれる図式集は、数百年後の詰将棋ファンも魅了してやまない珠玉の詰将棋作品集です。

こうして、

伊藤看寿の「次期名人への準備」は完璧に整いました。その道を遮るものはなにもない――といいたいところでしたが…。

ところが、

1960年、看寿は死んでしまいます。看寿の1か月前に兄

看恕(かんじょ、七段)が先に亡くなっている。その1年後、名人の宗看もそれに続いて…。

こんなふうに伊藤家の兄弟が次々に死んだので、死因は何か流行病ではと想像されています。本当のところは不明です。

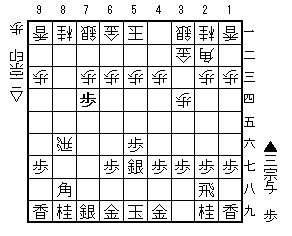

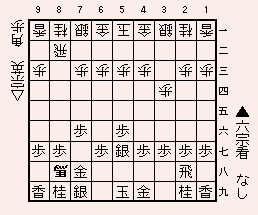

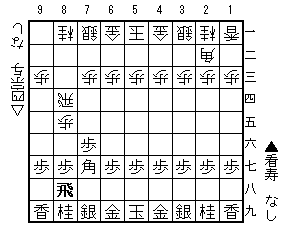

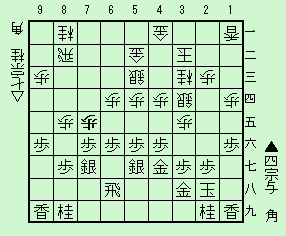

四代大橋宗与-三代伊藤宗看 1753年

これは1753年の

四代宗与(45歳)と名人

三代宗看(48歳)との将棋です。「御城将棋」です。伊藤看寿の次期名人がほぼ確定してきていたころですね。

盤面は――はい、そうです。先手「早石田」ですね。これより220年後に升田幸三が名人戦で用いて「升田式石田流」と呼ばれた指し方です。「御城将棋」ですでに指されていた。大橋分家四代宗与が指したのです。

後手の名人宗看は、ここで8八角成と角交換をし、4五角と打ちました。

この4五角には、「7六角」の“返しワザ”があって、これは先手が指しやすくなる、と現代の将棋指しはみなそれを知っています。この頃はどうだったのか。歴史記録上はつまり、この「早石田の7六角」は四代宗与の“新手”ということになるのです。

この将棋はやはり序盤は先手がリードして、優勢を築きます。

ところが中盤、名人伊藤宗看が“怪力”を発揮して形勢をひっくり返し、逆転勝ち。

(「魚釣りの歩」で有名な「伊藤看寿-四代大橋宗与戦1946年」の対局はこちらの記事で書いています。→『

「ちょっと風呂入ってくる」の一局』)

七世名人の宗看が死んだ。名人位を継ぐ準備をしていたその弟の看寿もすでにいない…。

そうすると、名人位はどうなるのか。次の名人はだれか。

宗看の死んだ1961年、この時に有力だったのは、大橋分家の

四代大橋宗与(八段、53歳)、

大橋本家の八代宗桂(七段、48歳、伊藤家の天才5兄弟の三男)。

本来なら、53歳八段の大橋分家四代宗与が名人になるところでしょう。それに文句を言うとしたら、宗与よりも実力では上かもしれない八代宗桂を擁する大橋本家です。(伊藤家の宗看、看寿にはそれぞれ息子がいたが、凡庸な才能だった。)

しかし、現実の歴史は「名人位の空位が続く」です。だれも名人にならなかった。

この事情はわかっておらず、なぜそうなったのか、それは想像するしかありません。よく説明されるのは、四代宗与と八代宗桂がにらみ合って、どちらも「勝負せよ」と言い出せなかった、というようなこと。

というか、その前に、どちらもまだ、「献上図式」を提出していないし、それでは名人にはなれません。

僕はこう思いました。「

四代宗与は献上図式が出せないから名人位を主張しなかったのだな」と。宗看は23歳で名人になった時、“特例”で、後で図式を献上することが許されましたが、それは宗看が若かったから。仮に53歳の四代宗与もその例にならって、遅れての図式献上が許されたとしても、彼自身、つくる自信がなかったのではないでしょうか。

伊藤宗看、伊藤看寿の残した図式集(詰将棋集)が凄すぎました。だれが見ても「凄い!」「面白い!」「こんなの見たことない!」と感嘆させられるような濃密で華麗な内容のものばかり。

ハードルが高くなりすぎて、もうこれを超えることなどできそうにない、当時の人たちはそう思ったのではないでしょうか。

詰将棋をつくることと、将棋に強い、ということとは別の才能なのですが、宗看・看寿はそのどちらも強かったものですから、それを言い出すことも許されない感じです。仮に「献上図式」の義務を果たしたとしても、どうしても「献上図式」のその内容で、「名人の価値」まで宗看・看寿と比較されて評価されてしまいます。これはたまったものではありません。

四代宗与の父三代宗与は、六代名人を襲位したときに、なんとか「献上図式」を提出したわけですが、あのような雑な内容のもの(弟子たちの詰将棋をかき集めるなど)を子の四代宗与までが提出すれば、名人になったとしても、これは逆に恥になる、と四代宗与は考えたかもしれませんね。

その四代宗与は1764年に亡くなりました。宗看の死の3年後です。

その後も「名人位の空位」は続きました。なぜ、ここで大橋本家の八代宗桂が名人にならなかったのか、不思議です。宗看、看寿には、いくらか劣るかもしれませんが、名人としての実力には十分なものを持っていたと思われます。それに八代宗桂はもともと宗看、看寿とは兄弟で、詰将棋も作れた。実際、八代宗桂は図式『将棋大鋼』を献上しています。その内容を見て、誰か権威があってでも性格にクセのある人物がいて、「宗看、看寿のものより劣る」と切って捨てたのかもしれませんね。そう言われれば返す言葉がない。しかし、宗看・看寿という、神の領域の最高級品と比較されてもねえ…。 『将棋大鋼』は、確かに宗看・看寿の作品のレベルの輝きはないにしても、よくできた内容ではあるようです。

さて、この八代宗桂にはすぐれた息子がいまして、これが健やかに育ち、後に

九代大橋宗桂となります。そして、彼は将棋指しとしても才能ある優秀な人物だったのです。大橋本家ではおそらく彼は大切に大切に育てられたことでしょう。

その九代宗桂はついに

名人(八世名人)となります。1789年のことで、やっと「名人位の空位」問題が27年ぶりに解決されました。

九代大橋宗桂は1744年生まれ。宗桂になる前の彼の名前は

印寿(これはあの三代伊藤宗看と同じ名前)。彼も伊藤家の血縁なのですが(宗看・看寿の甥にあたる)、彼は詰将棋でも果敢に「宗看・看寿」という最高峰の険しい峰に挑戦しました。九代宗桂の献上図式『将棋舞玉』は、高く評価される作品も多いようです。

さて、この献上図式にまつわる物語もいよいよ最終章です。

九代宗桂の次に名人になったのが、大橋分家の

六代目大橋宗英。

九世名人です。

この人は歴代名人の中でも最強じゃないか、と言われるほどの強い名人でしたが、名人になった時、こう宣言したのです。

「

献上図式の慣例は廃止する。」と。

つまり、「俺は詰将棋は作らないよ。」と言い切ったのです。

詰将棋をつくる才能と、ふつうの指し将棋の強さ、これは全然別のもので、だから名人になったからといって、詰将棋をつくらなきゃいけないなんて、そんな慣例ナンセンス、廃止、廃止~、廃止だ~、ということでしょう。

僕がここで注目してほしい点は、

名人になったら詰将棋集を献上するという慣習を廃止した大橋宗英という人が、大橋分家の人間だということです。

詰将棋の得意な伊藤家。

その伊藤家に翻弄されてきた大橋分家。伊藤家に将棋で負けて、名人位のチャンスが廻ってきても「献上図式」のハードルが越えられず…。嗚呼…。

詰将棋をつくるのが不得意な大橋分家――。大橋分家の献上した惟一つの図式――三代大橋宗与『将棋養真図式』――は、なんてことだ、「史上最低」と言われてしまっている。大橋分家から出たその名人は、長生きしたから名人になれたなどと軽んじて評価されている…。

しかし――ついに――、ついに大橋分家の時代がやってきたのでした。

1799年のことでした。

「献上図式」など廃止。これでいいのだ。

こうしてみると、大橋分家の悲願は、「献上図式の廃止」だった、そんな気がしないでもない。大橋分家の人々は詰将棋が嫌いで、日頃から「あんなもの将棋の強さとは関係ない、廃止すべきだ」と内輪でひそひそと言ってきたのかもしれませんね。

それを代表して、九世名人になった大橋宗英が「廃止!」と宣言した。鬱陶しい「詰将棋」を退治したのです。将棋の強い、たのもしい新名人が。

史上最強の名人、大橋宗英! 大橋分家六代目! バンザ~イ!

めでたし、めでたし。

一つの物語としては、ここで完結です。

が、現実の世界に終わりはない。

次の名人はまた伊藤家から出るんですよ。

大橋宗英は1809年に没します。宗英が名人位に座していたのは10年間でした。

そこからまた「名人位の空位」が始まります。1825年まで「名人位の空位」が続き、そこで伊藤家から次の名人が生まれました。

伊藤家の養子となった

松田印嘉。この人が伊藤家六代目当主となり、「宗看」となりました。つまり「

六代宗看」です。

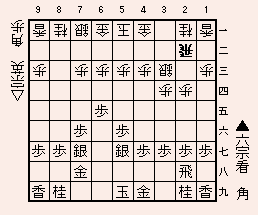

六代伊藤宗看-大橋宗英 1798年

1798年の「御城将棋」での両者の対戦。この年に伊藤印嘉から「宗看」になった六代宗看と、この翌年に九世名人に襲位することになる大橋分家六代目当主の宗英。年齢差は12、ちょうどひとまわり開いています。宗英が43歳で、宗看が31歳。どちらも指し盛りです。

さて、この将棋ですが、上で解説した「三代大橋宗与-二代伊藤宗印戦」と同じオープニングで始まっています。初手から7六歩、3四歩、4八銀という、出だしです。

後手番の宗英は、飛車先を切り、その飛車をすぐに引いて、8八角成と角交換。

1700年代の前半までは、どちらかが角道を止めるという将棋がほとんどなのですが、1700年代後半にお互いに角道を開けたままというような将棋も研究され指されるようになってきました。ということで、「相掛かり」「横歩取り」が発展したのがこの時代です。しかし「角交換将棋」はやはりまだまだ少なかった。

本格的に角交換将棋がプロ棋士によって指され、研究されていくのは大戦後、つまり1945年以後になります。

おっと、宗英、2二飛。 「角交換向かい飛車」に。

そういえば1716年の御城将棋で、右香落ち下手でいきなり2二角成として角交換にして四間飛車に振ったのはまだ8歳の子供だった四代大橋宗与でした。そうしてみると大橋分家は、角交換振り飛車に縁があるようにも思えてきます。

宗英は、飛車を振った後、7二金、6二銀、5二玉と「中住まい」にして戦いました。

「相掛かり」、「横歩取り」の感覚で指していることがわかります。

序盤で8筋で得た「一歩」を使って1筋の端攻め。

この将棋は後手の宗英が勝ちました。

大橋宗英の時代が終わったのは1809年。

大橋分家は嫡子の英長が分家七代目を継いで、「

七代宗与」を名乗りましたが、将棋の実力は平凡でした。

家元では、1809年からまた「名人位の空位」が始まりました。

この時、伊藤家の六代宗看の年齢は42歳。なぜここで彼が名人になれなかったのでしょうか。七段でしたが、実力は十分だったと思われます。

たぶん、ここでも、大橋分家のつよい「抵抗」があったのではないかと思われます。

大橋分家では、七代宗与は、

中村喜多次郎という男に目を付け、養子に迎えます。正式に大橋分家の養子となったのは、1818年で、この時中村喜多次郎は24歳です。名を「

大橋英俊」としました。翌年からは「御城将棋」に出勤します。

この「大橋英俊」こそが、後に

大橋柳雪として、江戸時代の名棋士として名を残すことになる人物です。

彼は1827年には「

二代目宗英」を襲名します。大橋分家がいかにこの男に期待を託していたかが、この「宗英」の襲名でわかります。「宗英」こそが、大橋分家の人々にとっては最上級の輝きを示す名前でしょうから。

しかし、その3年後の

1830年、「二代目宗英」は、その名を返上し、嫡廃となり、下野して、大橋柳雪となります。

大橋柳雪について、“強い!”という評判が世間に広く流布していくのは、その後のことでした。

彼、柳雪が大橋家を去った理由は、病気になったからと言われています。聴力を失ったようです。

将棋の内容は、むしろ、下野した後のほうが生き生きとして面白いようです。あるいは、「家元の当主を継ぐ」という立場が、柳雪にとっては息苦しいものだったかもしれません。

1825年に、

六代伊藤宗看が

十世名人を襲いました。

宗看は1823年に、大橋柳雪(まだ「英俊」だった)と「御城将棋」で対戦しています。「右香落ち」の将棋で、宗看が上手です。その将棋は下手の柳雪から2二角成と角交換をして、その角を4五角と「筋違い角」に打って、「相居飛車」でたたかうという戦型となりました。

大橋柳雪-六代伊藤宗看 1823年

勝利したのは六代宗看です。

六代宗看が名人になったのは、この対局の勝利が大きかったかもしれませんね。「大橋分家の期待の星・英俊(後の柳雪)にも香車を落として勝った。これは最強だ。」ということで。この時、宗看は58歳、英俊(柳雪)は29歳でした。

(ちなみに、天野宗歩=留次郎はこの時8歳で、大橋本家の門人でした。 宗歩が柳雪に会いに行くのは、宗歩が18歳の時です。)

十世名人六代伊藤宗看は、江戸時代の最後の名人となりました。

【冒頭の詰将棋の解答です。】

問題図

3三角、同玉、2五桂、同歩、2四銀

3三角、同玉、2五桂、同歩、2四銀

3三角と打つ手が正解。同銀(同馬)なら、1二金、2三玉、1三金、同桂、1二銀以下の詰み。

よって、3三同玉だが、そこで2五桂~2四銀。

2四同玉、2一飛成、3三玉、2四金、4四玉、3四金、5四玉

2四同玉、2一飛成、3三玉、2四金、4四玉、3四金、5四玉

2一飛成に2二香合は3六桂から詰む。

5五歩、同馬、6四と、同玉、6一竜、7三玉、6三竜、8二玉

5五歩、同馬、6四と、同玉、6一竜、7三玉、6三竜、8二玉

5五歩、同馬としてから、6四と。 これを単に6四とは、同玉、6一竜、7三玉と追った時に、9三に馬の利きがあるので詰まない。

9四桂、9二玉、9三竜、同玉、8四金、9二玉、8三金まで27手詰め

9四桂、9二玉、9三竜、同玉、8四金、9二玉、8三金まで27手詰め

ここまでくると簡単に詰みそう。けれどもここで9三竜は、同香で詰まない。そこで、9四桂が正解となる。

詰め上がり図

27手と長いけれど、変化がすっきりしていて、解いて気持ちの良い問題だと思います。

これが評判最低の、三代大橋宗与(六世名人)の献上図式『将棋養真図式』の64番です。これを三代宗与さんが自分でつくったかどうか、それはわかりません。

わからないといえば、大橋分家の墓がどこにあるのか、これがわかっておらず、将棋界の歴史の“謎”の一つです。

伊藤看理-大橋柳雪 1821年

伊藤看理-大橋柳雪 1821年

図1

図1 図2

図2 田丸昇-大山康晴 1990年 棋王戦 挑戦者決定戦

田丸昇-大山康晴 1990年 棋王戦 挑戦者決定戦

阪田三吉-関根金次郎戦 1913年

阪田三吉-関根金次郎戦 1913年 図3

図3 図4

図4 図5

図5 図6

図6 図7

図7 図8

図8 図9

図9 投了図

投了図 四代大橋宗与-三代伊藤宗看 1753年

四代大橋宗与-三代伊藤宗看 1753年

六代伊藤宗看-大橋宗英 1798年

六代伊藤宗看-大橋宗英 1798年

大橋柳雪-六代伊藤宗看 1823年

大橋柳雪-六代伊藤宗看 1823年 問題図

問題図

詰め上がり図

詰め上がり図

図1

図1

図3

図3 図4

図4 図5

図5 図6

図6 図7

図7 図8

図8 図9

図9 図10

図10 図11

図11 図12

図12 図13

図13 図14

図14 図15

図15 図16

図16 投了図

投了図 四代大橋宗与-七代大橋宗桂(右香落ち) 1716年御城将棋

四代大橋宗与-七代大橋宗桂(右香落ち) 1716年御城将棋

参考図3

参考図3