これは五代伊藤宗印が編み出した戦法。現代の、1990年代に現われた「立石流」の源流となるような戦い方である。

五代伊藤宗印は鳥飼忠七という民間棋客(江戸の菓子屋の落とし子だったと言われている)だったが、1763年にまだ20代の将棋家元伊藤家の四代目得寿(三代目宗看の息子)が突然に死んでしまったので、伊藤家に養子に迎えられ、五代目を継いだ。

[鳴動黄金城]

「こ……これは……これは皇帝詰めの手順に違いない」

「何だと……」

「黄金城の扉を開く鍵の一つが徳川に伝わる皇帝詰だ。徳川はそれを将軍詰と呼んだが、何を意味するのかは悟らずにいた」

(中略)

「十五手目に香打ちがある。持駒は外界のものだ」

「ええい。今そんな将棋のことなど聞く暇はない。どうすれば黄金城の扉が開くのだ。言わぬか」

また日天が平田屋の首をきつくしめた。

「詰めるのだ。……玉を。雪隠詰め……」

「ばかな」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

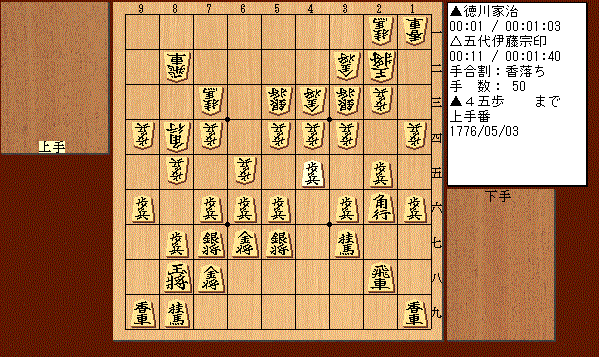

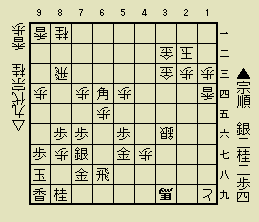

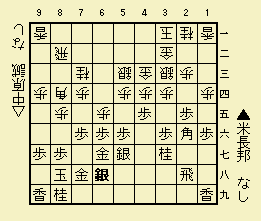

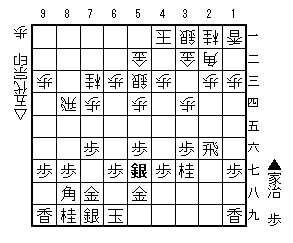

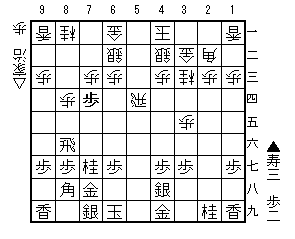

棋譜鑑賞 徳川家治-五代伊藤宗印 一七七七年

「左香落ち」の将棋。オープニングに注目。

△3四歩 ▲7六歩 △3三角

▲2六歩 △3五歩 ▲2五歩 △3二飛 ▲6八玉 △6二玉

「左香落ち」での“3手目3三角”、この手は五代伊藤宗印が始めた。

これを同角成なら同桂で、その後はおそらく四間飛車になるのだろうと思われる。同角成と応じた将棋は見られない。

2六歩には、3五歩。

この“3手目3三角”の最初の棋譜は、1770年の御城将棋「九代大橋宗桂-五代伊藤宗印戦」だ。

九代大橋宗桂-五代伊藤宗印 1770年 御城将棋

九代大橋宗桂-五代伊藤宗印 1770年 御城将棋

その将棋はこういう展開になって、4五歩から下手の九代宗桂が仕掛けた。(結果は宗桂勝ち)

左香落ち“3手目3三角”は、五代宗印の研究していた“秘技”だったのだろう。

その後、その戦法をさらに進化させていたのだ。

▲7八玉 △7二玉 ▲4八銀 △4四歩 ▲1六歩 △4二飛 ▲5六歩 △3二銀

▲2六飛 △9四歩 ▲9六歩 △4五歩

「三間飛車」に。 まだ角道は止めず、6二玉。

ここで3三角成なら、今度は同飛だろうか。

参考図1

参考図1

以下2四歩、同歩、同飛、2三歩、2六飛なら、3六歩、5五角、3五飛、4六角、8五飛(参考図)が予想される手順の一例。

途中、2六飛に代えて、2八飛なら、3六歩、4八銀、5五角、7七角、3七歩成のような変化となる。

いずれも形勢は不明。

実戦は下手が角を換えず穏やかに進める。上手の五代宗印は、7二玉の後、4四歩として、それから4二飛と「四間」に振り戻す。

そして―――

▲5五歩 △4四飛

“4五歩”。 これが五代伊藤宗印が編み出した作戦。

「立石流」に似ている。というか、3二銀に代えて3二金なら「立石流」そのものである。江戸時代から、こういう指し方はあったのである。

この五代宗印以前には、先代の宗印――二代宗印(鶴田幻庵)――が1699年に一度指した棋譜が残っていて、似た形で「4五歩」を突いている。(その将棋は後でまた触れる)

“4五歩”に、家治将軍は5五歩と角交換を拒否し、すると宗印は4四飛。

▲5八金右 △4三銀 ▲5七銀 △5二金左 ▲6八銀上 △8二玉 ▲7七銀 △7二銀 ▲7九角

こう進むのなら、「香落ち」の上手としては“上々”という感触だろう。

(この二人の将棋以外では)前例のない形。居飛車側がどう指すかが問題だ。

家治将軍は、7七銀から7九角と、「引き角」に。

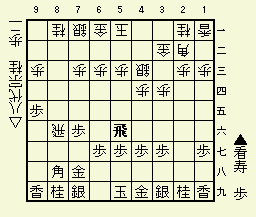

△2四歩 ▲同歩 △同飛 ▲同飛 △同角 ▲2二飛 △2七飛

▲1七桂 △3六歩 ▲同歩 △3三桂 ▲2五歩

ここでは上手にいろいろな手があって、たとえば5四歩も有力だし、3四飛もある。

実戦は、2四歩と、ここから上手が仕掛けた。ここで戦いになれば、「左香落ち」であることが上手にとって損にならない戦いになりそうだ。

2四歩、同歩、同飛、同飛、同角――飛車交換になった。

△5七角成 ▲同角 △2九飛成 ▲5四歩 △1九龍 ▲5三歩成 △同金

▲1三角成 △5二銀 ▲5五角 △1七龍 ▲3三角成

角が詰んでしまった。5七角成と切る。

△1八龍 ▲6五桂 △5四金 ▲5三歩 △同銀 ▲同桂成 △同金 ▲5四歩 △5二金引

▲4四馬 △5七歩 ▲同馬 △6五桂 ▲3五馬上 △4二香 ▲5三歩成

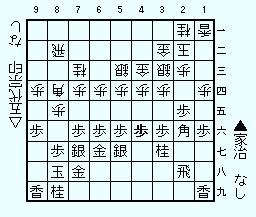

3三角成で桂馬を取った。この場面で、下手の「銀香」と上手の「角」との交換になっている。それを考えると上手有望な気がするが、下手のほうが飛車の位置が良いので、ここは「互角」のようだ。

ここで上手宗印は1八竜。良い手に見えるが、ここは1六竜が最善手かもしれない。1八竜に対する6五桂が的確な厳しい攻めだった。

1六竜に2四馬なら1三銀があるし、6八馬なら3六竜が3三馬取りで調子が良い。よって1六竜には3五馬が予想されるが、それには3一香がある。以下、5四歩、同金、4二馬、1一竜(参考図)

参考図2

参考図2

かなり上手が“ひねった手”をくり出しているような手順だが、こういう感じで上手が頑張って「互角」というような、そういう形勢の将棋になっている。

家治将軍が、上手からの2四歩の仕掛けの後、うまく指したようだ。

△4四香 ▲5二と △5七歩 ▲6八金寄 △7七桂成 ▲同玉 △5五角

▲6六歩 △6五銀

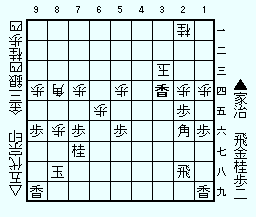

下手優勢になった。

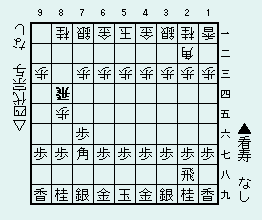

6五銀

6五銀

▲6一と △6六角 ▲8六玉 △7四桂 ▲9七玉 △8八銀 ▲9八玉 △8九銀不成

▲同玉 △6八龍

ここで6七金打と受けて、下手の優勢は維持できていた。

ところが将軍は6一ととしたので、これで逆転し一気に後手勝勢に。ポカの少ない家治将軍だが、これは何か錯覚があったか。

▲7一銀 △9三玉 ▲8二銀打 △8四玉 ▲7五金

しかしここではまた、将軍に、“チャンスボール”が来た。(宗印が寄せを間違えたようだ。8九銀不成では9九銀成とし、9七玉に6八竜なら、下手にチャンスはなかった)

△7五同角 ▲6八金 △6六角 ▲7七桂 △7六銀

7五金、同角と、王手で金の犠打で角を下がらせれば、6八の竜が取れる。この手段があった。

▲8五金 △同銀 ▲7二飛成

7六銀は“詰めろ”になっている。

しかしここで6七金打が正解手で、これで下手良しだった。(その場合の「激指」評価値は[+1483])

こういう“平凡な手”で勝てるときに、着実にその手を指す――それが実は難しいのである。

家治将軍は、8五金、同銀と、銀を下がらせて、それから7二飛成。この手はどうだろうか。

7二竜

7二竜

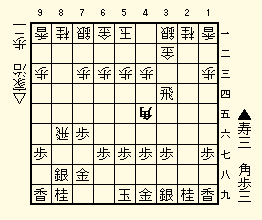

△8八金 ▲同玉 △7六桂 ▲7九玉 △6八桂成 ▲同玉 △7七角成

▲5七玉 △6六馬 ▲5八玉 △6七金

7二飛成は“詰めろ”になっている。詰将棋の得意な徳川家治らしい手である。

7二飛成にたとえば7六桂なら、8三竜、同玉、7二銀(同玉なら8一銀不成以下)、8四玉、8三飛、7五玉、8五飛成、6四玉、6五竜、5三玉、6三竜以下の詰みとなる。

面白いアイデアだったが、しかし金を一枚渡した罪で、8八金、同玉、7六桂…、以下、先手玉が先に詰んでしまったのである。銀を8五に下がらせても先手玉の“詰めろ”は消えていなかったのだ。

この先手玉の詰みは難しくない。難しくはないが、自玉の詰み正確にを読むのは、敵玉の詰みを読むよりも大変なもの。

投了図

投了図

まで115手で上手五代伊藤宗印の勝ち

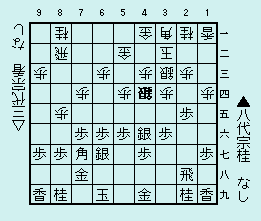

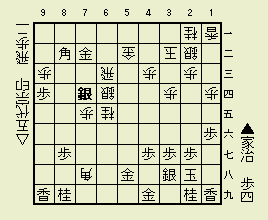

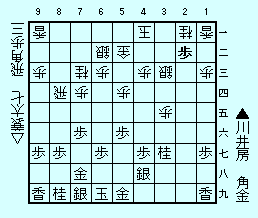

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1699年

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1699年

この“立石流風の4五歩”作戦は、これより前には“先代の宗印”すなわち二代伊藤宗印(五世名人、前名鶴田幻庵)が一度指したことがあった。1699年のことである。この二代宗印は振り飛車ではこういう軽い仕掛けをよくやった。

「宗印」の名前を受け継いだ五代宗印(=鳥飼忠七)がこれに磨きをかけて自分の得意戦法に仕上げたのであった。(1699年のその将棋は「四間飛車」でこの形になった。五代宗印流は三間飛車から始まる)

この後は、5六歩、4六歩、同歩、同飛、4七銀、4四飛、6六角、7四飛、7七銀、3三桂、1四歩、同歩、4四歩、3四角(次の図)と進んだ。

こういう面白そうな将棋になっている。 しかし勝利は三代大橋宗与に。

この宗与は大橋分家の三代目で、年下の伊藤家のこの養子に「平手」ではほとんど勝てず、それで伊藤宗印が次の名人(五世)になるのだが、推定で約20歳ほど年下の宗印が1923年に死んでしまったので、その後を継いで六世名人を襲位した。この時に三代宗与が献上した詰将棋本は評判が悪く(余詰めやアイデアの盗用がみられる)、そのために名人としての評判にキズをつける結果となった。

大橋分家にとっては、「詰将棋」と伊藤家とは、憎き敵なのである。

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年

同じ展開から、上手五代伊藤宗印の「4五歩」に、下手の徳川家治は2四歩、同歩、1五歩(図)と返した。「左香落ち」であることを下手が生かそうとする攻めだ。

以下、この図のようになった。これはどっちがよいのか?

ここから、5八成桂、同金、4七歩成、4四歩、同飛、5二角成と進む(次の図)

ここで5八となら、上手良し。

ところが宗印は5二同金と取ったので、7一銀以下の攻めで下手優勢に。そのまま下手の家治が勝ちきった。

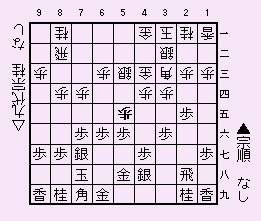

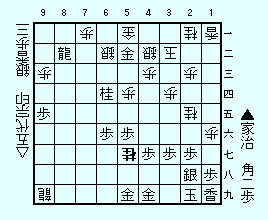

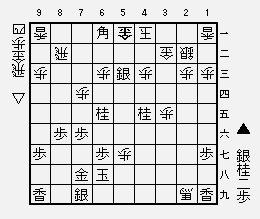

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1776年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1776年

実際にこのように上手から堂々と「4五歩」とされると、下手はどう指すのが正解なのであろうか。(答えがはっきりしないから指す価値があり面白いのであるが)

5五歩と家治は応じる。それには宗印流は4四飛だ。

以下、5八金右、3四飛、6八銀(次の図)

4四角、5六飛、4三銀、5七銀右、3三桂(次の図)

ソフト「激指」はここではほぼ「互角」の評価。しかしこれは「左香落ち」で初形で[-250]だったのが「互角」なので、厳密にはすでに上手が“うまくやった序盤”ということになる。

このままだと上手の陣形はさらによくなり、下手の陣形は一応これが完成形でこれ以上は良くなる手がない――とすれば、ここで“戦い”にするのが正しい。

家治将軍は、1四歩、同歩、1六飛から、1四飛で、飛車交換で“戦い”に持ち込んだ。

以下進んで、この図になった。いま、下手の3九歩に、2九にいた竜を2八に引いたところ。

ここで下手が“正解手”を指せば、下手が有利の分かれだった。

“正解手”とは、2九歩である。

攻め将棋の将軍は、ここで9三桂と攻め込んだ。しかし5七と、8一桂成、同玉、9三歩成、同歩、同香成、同香、同角成、6八と――

上手が押し切って、勝った。

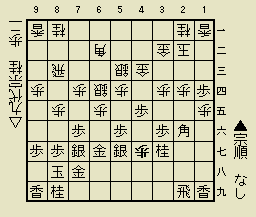

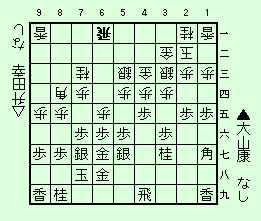

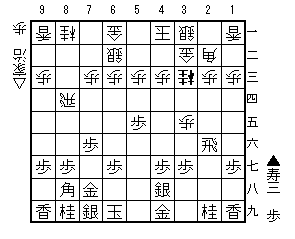

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年

振り飛車の「4五歩」に、下手の家治将軍は、2四歩(図)

以下、同歩、3三角成、同桂、2四飛、2三歩、2六飛、3六歩、7七角、4六歩、同歩、同飛、4七歩、7六飛、8八銀、9五歩、同歩、9七歩(次の図)

3六歩、7四飛、3五歩、5五角、3七桂、3六歩、同飛、7七角成、同銀、2七角、9六飛、5四角成(次の図)

「四間飛車」からの“横歩取り”だ。

形勢は「激指」によれば、下手良しだという。評価値は[+800]くらい。

さらに約20手ほど進み、この図になった。ここが重要な場面だった。

ここで“失着”を下手が指したので、形勢はもつれた。

ここは3三成香が正着だった。3二歩なら、4三銀がある。

家治は4一成香としたので、3二歩と打たれ、飛車が使えなくなってしまったのが痛い。

それでも次の下手の5五銀が好手で、形勢は不明。将軍はこの手に期待していたのだろう。

5五銀、8四香、5四銀、同馬、7六歩、8五銀、9七飛、7六銀で、次の図。

ここで7六同銀、同馬、7七金なら下手良しではないか。以下、5四馬に、5五歩、4三馬、3四銀(参考図)

参考図3

参考図3

この銀を取れば3二飛成が絶好だ。こうなれば下手良さそう。ただし図以下、3四同馬、3二飛成、5二馬に、3四角(4三角は2一銀で難しくなる)で、下手有利とはいえ、まだ互角に近い形勢。そこで2一銀には、5二龍、同金、8九玉で、下手良し。

これはこれで大変だが、この順を選ばず3四角と攻め合った本譜は上手優勢になった。

ところが上手も失着を指したので、、またこの図では下手にチャンスが訪れている。

ここで“正着”は、2九金。

2九金に3六飛成なら、7五銀と敵玉を包囲すれば下手勝ち。6九馬も3八金で下手良し。

(ただし、4八飛成、同金、6九馬、5一馬、7四玉、3四飛、4四歩、3八金打で、これは形勢不明)

家治将軍は「勝ちだ」と思ったのだろう、7五金と指した。“玉は包むように寄せよ”だが…

しかし5七桂不成(図)。 下手玉に“詰み”があった。

徳川家治の“とん死負け”となった。

以上、「五代宗印流三間飛車」の将棋を紹介した。

徳川家治は、この“五代宗印流”の三間飛車に対し、“4六歩”とする将棋もよく宗印を相手に指している。

その場合の“五代宗印流”は次のような指し方になる。

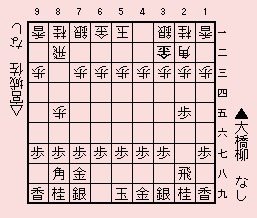

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年

今、下手の家治将軍が1四歩から仕掛けたところ。

対して上手の五代宗印は、3六歩(図)。同歩に――

4五歩。これが「五代宗印流三間飛車」である。これはよく見るふつうの指し方であるが、宗印は相手の4六歩型にはこういう指し方をしていた。

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年

「四間飛車」の場合は、下手が早めに3六歩を突くと、立石流風の構えには上手はできない。

その場合の“五代宗印流”は、この図のように「4五歩」である。

この「四間飛車4五歩」の指し方は、もっと古くからある。やはり伊藤家の先代(二代)宗印が得意にしていたし、伊藤看寿も何局か指した棋譜を残している。

角交換を歓迎する、という指し方である。(昭和時代は相手が棒銀で来たときには、振り飛車から4五歩として角交換を求めるという指し方はわりとよく見られた作戦。しかしこれほど早く4五歩と振り飛車から角道を開ける作戦は少ない)

その五代宗印の「四間飛車4五歩」に対しては、家治は角交換をせず、5七銀~2六飛として、そこから3五歩、同歩、5五歩と、図のように仕掛ける。

徳川家治、五代伊藤宗印、伊藤寿三の研究チームは、この仕掛けを熱心に研究していたようだ。

この将棋は図以下、5五同角、同角、同歩、2四歩、同歩、2二角(香落ちだとこの手は無効)、4四角、2四飛、2二角、同飛成、5六歩、6六銀、3六歩と進む。

伊藤寿三-徳川家治 1776年

伊藤寿三-徳川家治 1776年

振り飛車が「向かい飛車」で来たときには、「引き角」にする。初代大橋宗桂の時代から指されてきた指し方である。

「向かい飛車」側から2四歩と仕掛けられるのが嫌で、だから「引き角」にするのが江戸時代では常識だったようだ。また、振り飛車が三間や四間に振っていても、居飛車側が「引き角」の作戦を採れば、今度は居飛車側から2四歩があるので、やはり「向かい飛車」に構え直すことになる。

というわけで、「引き角vs向かい飛車」という戦型は、避けられない戦型でもあったのである。

だから当然、家治、五代宗印、寿三のグループもこれを研究した。

図から、3二飛、3四歩、同銀、3六歩と進んだ。

3六歩が伊藤寿三のアイデアで、これがなかなか面白い手だった。こうしておいて次に3五銀と行こうというのである。(後の棋譜では家治が五代宗印を相手にこの寿三流を採用している)

こうなってみると、これは居飛車が有利の分かれになっている。

このように将軍・伊藤家の熱心な将棋研究グループがあり、もう一つ別に大橋宗英の研究グループがあった。

メンバーは、大橋宗英、井出主税、大津五郎左衛門、毛塚源助など。

宗英は父である大橋分家の五代目当主宗順の後を継ぐ予定の若者。1778年に23歳で御城将棋デビューをした。その相手は五代大橋宗印で、宗印の「角落ち」だった。宗英が勝利した。

大橋分家にとって、伊藤家は、「絶対に倒すべき宿敵」であった。

大橋分家には、詰将棋と伊藤家(二代宗印、三代宗看、看寿ら)に痛めつけられてきた歴史がある。

“次の五代伊藤宗印との戦い”に備えて、宗英グループも研究を重ねていたことだろう。

1779年の2月、また五代宗印との対局が決まった。今度は「香落ち」だ。

「左香落ち」なら、宗印は振り飛車で来る。だから五代宗印の振り飛車への対策を研究しただろう。

大橋宗英-五代伊藤宗印(左香落ち) 1779年

大橋宗英-五代伊藤宗印(左香落ち) 1779年

その“決戦”で、大橋宗英が用意した作戦は、いままでに見たことのないものだった。

「鳥刺し」である。

ここで我々は初めて気づいたのだが、この戦法を「鳥刺し」と呼ぶようになったのは、これは鳥飼忠七(五代伊藤宗印の前名)を倒す(=刺す)ために、編み出された戦法だったからではないのか。

次回 part76ではこの将棋の1779年「大橋宗英-五代伊藤宗印戦」の棋譜鑑賞をする。

五代伊藤宗印は鳥飼忠七という民間棋客(江戸の菓子屋の落とし子だったと言われている)だったが、1763年にまだ20代の将棋家元伊藤家の四代目得寿(三代目宗看の息子)が突然に死んでしまったので、伊藤家に養子に迎えられ、五代目を継いだ。

[鳴動黄金城]

「こ……これは……これは皇帝詰めの手順に違いない」

「何だと……」

「黄金城の扉を開く鍵の一つが徳川に伝わる皇帝詰だ。徳川はそれを将軍詰と呼んだが、何を意味するのかは悟らずにいた」

(中略)

「十五手目に香打ちがある。持駒は外界のものだ」

「ええい。今そんな将棋のことなど聞く暇はない。どうすれば黄金城の扉が開くのだ。言わぬか」

また日天が平田屋の首をきつくしめた。

「詰めるのだ。……玉を。雪隠詰め……」

「ばかな」

(『妖星伝』(五)天道の巻より)

棋譜鑑賞 徳川家治-五代伊藤宗印 一七七七年

「左香落ち」の将棋。オープニングに注目。

△3四歩 ▲7六歩 △3三角

▲2六歩 △3五歩 ▲2五歩 △3二飛 ▲6八玉 △6二玉

「左香落ち」での“3手目3三角”、この手は五代伊藤宗印が始めた。

これを同角成なら同桂で、その後はおそらく四間飛車になるのだろうと思われる。同角成と応じた将棋は見られない。

2六歩には、3五歩。

この“3手目3三角”の最初の棋譜は、1770年の御城将棋「九代大橋宗桂-五代伊藤宗印戦」だ。

九代大橋宗桂-五代伊藤宗印 1770年 御城将棋

九代大橋宗桂-五代伊藤宗印 1770年 御城将棋その将棋はこういう展開になって、4五歩から下手の九代宗桂が仕掛けた。(結果は宗桂勝ち)

左香落ち“3手目3三角”は、五代宗印の研究していた“秘技”だったのだろう。

その後、その戦法をさらに進化させていたのだ。

▲7八玉 △7二玉 ▲4八銀 △4四歩 ▲1六歩 △4二飛 ▲5六歩 △3二銀

▲2六飛 △9四歩 ▲9六歩 △4五歩

「三間飛車」に。 まだ角道は止めず、6二玉。

ここで3三角成なら、今度は同飛だろうか。

参考図1

参考図1以下2四歩、同歩、同飛、2三歩、2六飛なら、3六歩、5五角、3五飛、4六角、8五飛(参考図)が予想される手順の一例。

途中、2六飛に代えて、2八飛なら、3六歩、4八銀、5五角、7七角、3七歩成のような変化となる。

いずれも形勢は不明。

実戦は下手が角を換えず穏やかに進める。上手の五代宗印は、7二玉の後、4四歩として、それから4二飛と「四間」に振り戻す。

そして―――

▲5五歩 △4四飛

“4五歩”。 これが五代伊藤宗印が編み出した作戦。

「立石流」に似ている。というか、3二銀に代えて3二金なら「立石流」そのものである。江戸時代から、こういう指し方はあったのである。

この五代宗印以前には、先代の宗印――二代宗印(鶴田幻庵)――が1699年に一度指した棋譜が残っていて、似た形で「4五歩」を突いている。(その将棋は後でまた触れる)

“4五歩”に、家治将軍は5五歩と角交換を拒否し、すると宗印は4四飛。

▲5八金右 △4三銀 ▲5七銀 △5二金左 ▲6八銀上 △8二玉 ▲7七銀 △7二銀 ▲7九角

こう進むのなら、「香落ち」の上手としては“上々”という感触だろう。

(この二人の将棋以外では)前例のない形。居飛車側がどう指すかが問題だ。

家治将軍は、7七銀から7九角と、「引き角」に。

△2四歩 ▲同歩 △同飛 ▲同飛 △同角 ▲2二飛 △2七飛

▲1七桂 △3六歩 ▲同歩 △3三桂 ▲2五歩

ここでは上手にいろいろな手があって、たとえば5四歩も有力だし、3四飛もある。

実戦は、2四歩と、ここから上手が仕掛けた。ここで戦いになれば、「左香落ち」であることが上手にとって損にならない戦いになりそうだ。

2四歩、同歩、同飛、同飛、同角――飛車交換になった。

△5七角成 ▲同角 △2九飛成 ▲5四歩 △1九龍 ▲5三歩成 △同金

▲1三角成 △5二銀 ▲5五角 △1七龍 ▲3三角成

角が詰んでしまった。5七角成と切る。

△1八龍 ▲6五桂 △5四金 ▲5三歩 △同銀 ▲同桂成 △同金 ▲5四歩 △5二金引

▲4四馬 △5七歩 ▲同馬 △6五桂 ▲3五馬上 △4二香 ▲5三歩成

3三角成で桂馬を取った。この場面で、下手の「銀香」と上手の「角」との交換になっている。それを考えると上手有望な気がするが、下手のほうが飛車の位置が良いので、ここは「互角」のようだ。

ここで上手宗印は1八竜。良い手に見えるが、ここは1六竜が最善手かもしれない。1八竜に対する6五桂が的確な厳しい攻めだった。

1六竜に2四馬なら1三銀があるし、6八馬なら3六竜が3三馬取りで調子が良い。よって1六竜には3五馬が予想されるが、それには3一香がある。以下、5四歩、同金、4二馬、1一竜(参考図)

参考図2

参考図2かなり上手が“ひねった手”をくり出しているような手順だが、こういう感じで上手が頑張って「互角」というような、そういう形勢の将棋になっている。

家治将軍が、上手からの2四歩の仕掛けの後、うまく指したようだ。

△4四香 ▲5二と △5七歩 ▲6八金寄 △7七桂成 ▲同玉 △5五角

▲6六歩 △6五銀

下手優勢になった。

6五銀

6五銀▲6一と △6六角 ▲8六玉 △7四桂 ▲9七玉 △8八銀 ▲9八玉 △8九銀不成

▲同玉 △6八龍

ここで6七金打と受けて、下手の優勢は維持できていた。

ところが将軍は6一ととしたので、これで逆転し一気に後手勝勢に。ポカの少ない家治将軍だが、これは何か錯覚があったか。

▲7一銀 △9三玉 ▲8二銀打 △8四玉 ▲7五金

しかしここではまた、将軍に、“チャンスボール”が来た。(宗印が寄せを間違えたようだ。8九銀不成では9九銀成とし、9七玉に6八竜なら、下手にチャンスはなかった)

△7五同角 ▲6八金 △6六角 ▲7七桂 △7六銀

7五金、同角と、王手で金の犠打で角を下がらせれば、6八の竜が取れる。この手段があった。

▲8五金 △同銀 ▲7二飛成

7六銀は“詰めろ”になっている。

しかしここで6七金打が正解手で、これで下手良しだった。(その場合の「激指」評価値は[+1483])

こういう“平凡な手”で勝てるときに、着実にその手を指す――それが実は難しいのである。

家治将軍は、8五金、同銀と、銀を下がらせて、それから7二飛成。この手はどうだろうか。

7二竜

7二竜△8八金 ▲同玉 △7六桂 ▲7九玉 △6八桂成 ▲同玉 △7七角成

▲5七玉 △6六馬 ▲5八玉 △6七金

7二飛成は“詰めろ”になっている。詰将棋の得意な徳川家治らしい手である。

7二飛成にたとえば7六桂なら、8三竜、同玉、7二銀(同玉なら8一銀不成以下)、8四玉、8三飛、7五玉、8五飛成、6四玉、6五竜、5三玉、6三竜以下の詰みとなる。

面白いアイデアだったが、しかし金を一枚渡した罪で、8八金、同玉、7六桂…、以下、先手玉が先に詰んでしまったのである。銀を8五に下がらせても先手玉の“詰めろ”は消えていなかったのだ。

この先手玉の詰みは難しくない。難しくはないが、自玉の詰み正確にを読むのは、敵玉の詰みを読むよりも大変なもの。

投了図

投了図まで115手で上手五代伊藤宗印の勝ち

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1699年

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1699年この“立石流風の4五歩”作戦は、これより前には“先代の宗印”すなわち二代伊藤宗印(五世名人、前名鶴田幻庵)が一度指したことがあった。1699年のことである。この二代宗印は振り飛車ではこういう軽い仕掛けをよくやった。

「宗印」の名前を受け継いだ五代宗印(=鳥飼忠七)がこれに磨きをかけて自分の得意戦法に仕上げたのであった。(1699年のその将棋は「四間飛車」でこの形になった。五代宗印流は三間飛車から始まる)

この後は、5六歩、4六歩、同歩、同飛、4七銀、4四飛、6六角、7四飛、7七銀、3三桂、1四歩、同歩、4四歩、3四角(次の図)と進んだ。

こういう面白そうな将棋になっている。 しかし勝利は三代大橋宗与に。

この宗与は大橋分家の三代目で、年下の伊藤家のこの養子に「平手」ではほとんど勝てず、それで伊藤宗印が次の名人(五世)になるのだが、推定で約20歳ほど年下の宗印が1923年に死んでしまったので、その後を継いで六世名人を襲位した。この時に三代宗与が献上した詰将棋本は評判が悪く(余詰めやアイデアの盗用がみられる)、そのために名人としての評判にキズをつける結果となった。

大橋分家にとっては、「詰将棋」と伊藤家とは、憎き敵なのである。

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年同じ展開から、上手五代伊藤宗印の「4五歩」に、下手の徳川家治は2四歩、同歩、1五歩(図)と返した。「左香落ち」であることを下手が生かそうとする攻めだ。

以下、この図のようになった。これはどっちがよいのか?

ここから、5八成桂、同金、4七歩成、4四歩、同飛、5二角成と進む(次の図)

ここで5八となら、上手良し。

ところが宗印は5二同金と取ったので、7一銀以下の攻めで下手優勢に。そのまま下手の家治が勝ちきった。

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1776年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1776年実際にこのように上手から堂々と「4五歩」とされると、下手はどう指すのが正解なのであろうか。(答えがはっきりしないから指す価値があり面白いのであるが)

5五歩と家治は応じる。それには宗印流は4四飛だ。

以下、5八金右、3四飛、6八銀(次の図)

4四角、5六飛、4三銀、5七銀右、3三桂(次の図)

ソフト「激指」はここではほぼ「互角」の評価。しかしこれは「左香落ち」で初形で[-250]だったのが「互角」なので、厳密にはすでに上手が“うまくやった序盤”ということになる。

このままだと上手の陣形はさらによくなり、下手の陣形は一応これが完成形でこれ以上は良くなる手がない――とすれば、ここで“戦い”にするのが正しい。

家治将軍は、1四歩、同歩、1六飛から、1四飛で、飛車交換で“戦い”に持ち込んだ。

以下進んで、この図になった。いま、下手の3九歩に、2九にいた竜を2八に引いたところ。

ここで下手が“正解手”を指せば、下手が有利の分かれだった。

“正解手”とは、2九歩である。

攻め将棋の将軍は、ここで9三桂と攻め込んだ。しかし5七と、8一桂成、同玉、9三歩成、同歩、同香成、同香、同角成、6八と――

上手が押し切って、勝った。

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年振り飛車の「4五歩」に、下手の家治将軍は、2四歩(図)

以下、同歩、3三角成、同桂、2四飛、2三歩、2六飛、3六歩、7七角、4六歩、同歩、同飛、4七歩、7六飛、8八銀、9五歩、同歩、9七歩(次の図)

3六歩、7四飛、3五歩、5五角、3七桂、3六歩、同飛、7七角成、同銀、2七角、9六飛、5四角成(次の図)

「四間飛車」からの“横歩取り”だ。

形勢は「激指」によれば、下手良しだという。評価値は[+800]くらい。

さらに約20手ほど進み、この図になった。ここが重要な場面だった。

ここで“失着”を下手が指したので、形勢はもつれた。

ここは3三成香が正着だった。3二歩なら、4三銀がある。

家治は4一成香としたので、3二歩と打たれ、飛車が使えなくなってしまったのが痛い。

それでも次の下手の5五銀が好手で、形勢は不明。将軍はこの手に期待していたのだろう。

5五銀、8四香、5四銀、同馬、7六歩、8五銀、9七飛、7六銀で、次の図。

ここで7六同銀、同馬、7七金なら下手良しではないか。以下、5四馬に、5五歩、4三馬、3四銀(参考図)

参考図3

参考図3この銀を取れば3二飛成が絶好だ。こうなれば下手良さそう。ただし図以下、3四同馬、3二飛成、5二馬に、3四角(4三角は2一銀で難しくなる)で、下手有利とはいえ、まだ互角に近い形勢。そこで2一銀には、5二龍、同金、8九玉で、下手良し。

これはこれで大変だが、この順を選ばず3四角と攻め合った本譜は上手優勢になった。

ところが上手も失着を指したので、、またこの図では下手にチャンスが訪れている。

ここで“正着”は、2九金。

2九金に3六飛成なら、7五銀と敵玉を包囲すれば下手勝ち。6九馬も3八金で下手良し。

(ただし、4八飛成、同金、6九馬、5一馬、7四玉、3四飛、4四歩、3八金打で、これは形勢不明)

家治将軍は「勝ちだ」と思ったのだろう、7五金と指した。“玉は包むように寄せよ”だが…

しかし5七桂不成(図)。 下手玉に“詰み”があった。

徳川家治の“とん死負け”となった。

以上、「五代宗印流三間飛車」の将棋を紹介した。

徳川家治は、この“五代宗印流”の三間飛車に対し、“4六歩”とする将棋もよく宗印を相手に指している。

その場合の“五代宗印流”は次のような指し方になる。

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1777年今、下手の家治将軍が1四歩から仕掛けたところ。

対して上手の五代宗印は、3六歩(図)。同歩に――

4五歩。これが「五代宗印流三間飛車」である。これはよく見るふつうの指し方であるが、宗印は相手の4六歩型にはこういう指し方をしていた。

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年

徳川家治-五代伊藤宗印(左香落ち) 1775年「四間飛車」の場合は、下手が早めに3六歩を突くと、立石流風の構えには上手はできない。

その場合の“五代宗印流”は、この図のように「4五歩」である。

この「四間飛車4五歩」の指し方は、もっと古くからある。やはり伊藤家の先代(二代)宗印が得意にしていたし、伊藤看寿も何局か指した棋譜を残している。

角交換を歓迎する、という指し方である。(昭和時代は相手が棒銀で来たときには、振り飛車から4五歩として角交換を求めるという指し方はわりとよく見られた作戦。しかしこれほど早く4五歩と振り飛車から角道を開ける作戦は少ない)

その五代宗印の「四間飛車4五歩」に対しては、家治は角交換をせず、5七銀~2六飛として、そこから3五歩、同歩、5五歩と、図のように仕掛ける。

徳川家治、五代伊藤宗印、伊藤寿三の研究チームは、この仕掛けを熱心に研究していたようだ。

この将棋は図以下、5五同角、同角、同歩、2四歩、同歩、2二角(香落ちだとこの手は無効)、4四角、2四飛、2二角、同飛成、5六歩、6六銀、3六歩と進む。

伊藤寿三-徳川家治 1776年

伊藤寿三-徳川家治 1776年振り飛車が「向かい飛車」で来たときには、「引き角」にする。初代大橋宗桂の時代から指されてきた指し方である。

「向かい飛車」側から2四歩と仕掛けられるのが嫌で、だから「引き角」にするのが江戸時代では常識だったようだ。また、振り飛車が三間や四間に振っていても、居飛車側が「引き角」の作戦を採れば、今度は居飛車側から2四歩があるので、やはり「向かい飛車」に構え直すことになる。

というわけで、「引き角vs向かい飛車」という戦型は、避けられない戦型でもあったのである。

だから当然、家治、五代宗印、寿三のグループもこれを研究した。

図から、3二飛、3四歩、同銀、3六歩と進んだ。

3六歩が伊藤寿三のアイデアで、これがなかなか面白い手だった。こうしておいて次に3五銀と行こうというのである。(後の棋譜では家治が五代宗印を相手にこの寿三流を採用している)

こうなってみると、これは居飛車が有利の分かれになっている。

このように将軍・伊藤家の熱心な将棋研究グループがあり、もう一つ別に大橋宗英の研究グループがあった。

メンバーは、大橋宗英、井出主税、大津五郎左衛門、毛塚源助など。

宗英は父である大橋分家の五代目当主宗順の後を継ぐ予定の若者。1778年に23歳で御城将棋デビューをした。その相手は五代大橋宗印で、宗印の「角落ち」だった。宗英が勝利した。

大橋分家にとって、伊藤家は、「絶対に倒すべき宿敵」であった。

大橋分家には、詰将棋と伊藤家(二代宗印、三代宗看、看寿ら)に痛めつけられてきた歴史がある。

“次の五代伊藤宗印との戦い”に備えて、宗英グループも研究を重ねていたことだろう。

1779年の2月、また五代宗印との対局が決まった。今度は「香落ち」だ。

「左香落ち」なら、宗印は振り飛車で来る。だから五代宗印の振り飛車への対策を研究しただろう。

大橋宗英-五代伊藤宗印(左香落ち) 1779年

大橋宗英-五代伊藤宗印(左香落ち) 1779年その“決戦”で、大橋宗英が用意した作戦は、いままでに見たことのないものだった。

「鳥刺し」である。

ここで我々は初めて気づいたのだが、この戦法を「鳥刺し」と呼ぶようになったのは、これは鳥飼忠七(五代伊藤宗印の前名)を倒す(=刺す)ために、編み出された戦法だったからではないのか。

次回 part76ではこの将棋の1779年「大橋宗英-五代伊藤宗印戦」の棋譜鑑賞をする。

参考図

参考図 伊藤印達-三代大橋宗与 1709年

伊藤印達-三代大橋宗与 1709年  伊藤看寿-八代大橋宗桂 1736年 御城将棋

伊藤看寿-八代大橋宗桂 1736年 御城将棋 大橋宗順-九代大橋宗桂 1768年 御城将棋

大橋宗順-九代大橋宗桂 1768年 御城将棋

大井中務少輔-大橋宗順 1768年 御城将棋

大井中務少輔-大橋宗順 1768年 御城将棋

大橋宗順-五代伊藤宗印 1769年 御城将棋

大橋宗順-五代伊藤宗印 1769年 御城将棋 指了図

指了図 曲淵甲斐守-九代大橋宗桂 1776年 御城将棋

曲淵甲斐守-九代大橋宗桂 1776年 御城将棋

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2

参考図3

参考図3 参考図4

参考図4

参考図5

参考図5 投了図

投了図 井出主税-大橋宗英 1777年

井出主税-大橋宗英 1777年

参考図6

参考図6

参考図7

参考図7

参考図8

参考図8 参考図9

参考図9 参考図10

参考図10 土居市太郎-木村義雄 1940年 名人戦1

土居市太郎-木村義雄 1940年 名人戦1

大橋宗銀-伊藤印達(右香落ち) 1710年

大橋宗銀-伊藤印達(右香落ち) 1710年

小原大介-奥田佐平次 1626年

小原大介-奥田佐平次 1626年 伊藤看寿-八代大橋宗桂 1744年

伊藤看寿-八代大橋宗桂 1744年 大橋宗銀vs伊藤印達 1709年

大橋宗銀vs伊藤印達 1709年 八代大橋宗桂-三代伊藤宗看(右香落ち) 1757年

八代大橋宗桂-三代伊藤宗看(右香落ち) 1757年

大橋宗順-九代大橋宗桂(右香落ち) 1768年

大橋宗順-九代大橋宗桂(右香落ち) 1768年 大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年

大橋宗順-九代大橋宗桂 1774年 八代伊藤宗印-十一代大橋宗桂(右香落ち) 1843年

八代伊藤宗印-十一代大橋宗桂(右香落ち) 1843年

投了図

投了図 参考図2

参考図2

7九玉

7九玉

4九飛

4九飛

参考図

参考図

5三銀

5三銀

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1775年

参考図

参考図

大山康晴-升田幸三 1950年 名人2

大山康晴-升田幸三 1950年 名人2

参考図

参考図

参考図

参考図 米長邦雄-中原誠 1976年 名人2

米長邦雄-中原誠 1976年 名人2

阿部隆-羽生善治 2002年 竜王1

阿部隆-羽生善治 2002年 竜王1

大橋宗銀-伊藤印達 1709年

大橋宗銀-伊藤印達 1709年 塚田正夫-木村義雄 1947年 名人3

塚田正夫-木村義雄 1947年 名人3

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1780年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1780年

5五歩

5五歩

1八歩

1八歩

投了図

投了図 徳川家治-五代伊藤宗印 1780年

徳川家治-五代伊藤宗印 1780年

徳川家治-五代伊藤宗印 1780年

徳川家治-五代伊藤宗印 1780年

投了図

投了図 伊藤寿三-徳川家治 1779年

伊藤寿三-徳川家治 1779年

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2

参考図3

参考図3

徳川家治-五代伊藤宗印 1780年

徳川家治-五代伊藤宗印 1780年 参考図4

参考図4 参考図5

参考図5 7七桂

7七桂

参考図6

参考図6 参考図7

参考図7

相川治三吉-平岩米吉 1886年

相川治三吉-平岩米吉 1886年 土居市太郎-関根金次郎 1914年

土居市太郎-関根金次郎 1914年

参考図

参考図

参考図

参考図

参考図

参考図 参考図

参考図

4六銀図

4六銀図 土居市太郎-木村義雄 1935年

土居市太郎-木村義雄 1935年

6四銀図

6四銀図 神田辰之助-花田長太郎 1935年

神田辰之助-花田長太郎 1935年

銀対抗図

銀対抗図 平野信助-石井秀吉 1935年

平野信助-石井秀吉 1935年

萩原淳-花田長太郎 1936年

萩原淳-花田長太郎 1936年 基本図

基本図 4六歩図

4六歩図 花田長太郎-木村義雄 1936年

花田長太郎-木村義雄 1936年

大山康晴-細田清英 1936年

大山康晴-細田清英 1936年 内藤国雄-中原誠 1983年 王座戦

内藤国雄-中原誠 1983年 王座戦 参考図

参考図 6四歩図

6四歩図 神前光三-小堀清一 1936年

神前光三-小堀清一 1936年 阪田三吉-花田長太郎 1939年

阪田三吉-花田長太郎 1939年

6六歩図

6六歩図 神田辰之助-木村義雄 1935年

神田辰之助-木村義雄 1935年

塚田正夫-木村義雄 1941年

塚田正夫-木村義雄 1941年

花田長太郎-村越為吉 1921年

花田長太郎-村越為吉 1921年 郷田真隆-先崎学 1994年

郷田真隆-先崎学 1994年

大橋柳川-宮城佐市 1805年

大橋柳川-宮城佐市 1805年

参考図

参考図 参考図

参考図

参考図

参考図 参考図

参考図

投了図

投了図 大橋柳川-宮城佐市 1805年

大橋柳川-宮城佐市 1805年 阪田三吉-藤内源三郎 1907年

阪田三吉-藤内源三郎 1907年 川井房郷-蓑太七郎 1908年

川井房郷-蓑太七郎 1908年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年

徳川家治-五代伊藤宗印(右香落ち) 1776年 木村義雄-宮松関三郎 1924年

木村義雄-宮松関三郎 1924年  山本樟郎-金子金五郎 1927年 浮き飛車6四銀

山本樟郎-金子金五郎 1927年 浮き飛車6四銀 金易二郎-花田長太郎 1928年 引き飛車6四銀

金易二郎-花田長太郎 1928年 引き飛車6四銀

参考図

参考図 木村義雄-金易二郎 1930年

木村義雄-金易二郎 1930年 金子金五郎-木村義雄 1933年 2六歩

金子金五郎-木村義雄 1933年 2六歩

高橋道雄-羽生善治 2012年

高橋道雄-羽生善治 2012年

高島弥三郎-水野桂伝 1802年

高島弥三郎-水野桂伝 1802年 土居・花田-大崎・金 1925年

土居・花田-大崎・金 1925年

天野宗歩-八代伊藤宗印 1856年 御城将棋

天野宗歩-八代伊藤宗印 1856年 御城将棋 遠見の角

遠見の角 木村義雄-花村長太郎 1937年 名人誕生の一局

木村義雄-花村長太郎 1937年 名人誕生の一局

神田辰之助-花田長太郎 1935年

神田辰之助-花田長太郎 1935年

羽生善治-佐藤康光 1994年 竜王4

羽生善治-佐藤康光 1994年 竜王4 清野静男-米長邦雄 1969年

清野静男-米長邦雄 1969年 初代伊藤宗看-松本紹尊 1637年

初代伊藤宗看-松本紹尊 1637年

「かに囲い」

「かに囲い」

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2 投了図

投了図

参考図3

参考図3 参考図4

参考図4

指了図

指了図

定跡図1

定跡図1 定跡図2

定跡図2 定跡図3

定跡図3 定跡図4

定跡図4 定跡図5

定跡図5 木村義雄-花田長太郎 1924年

木村義雄-花田長太郎 1924年 塚田正夫-升田幸三 1948年

塚田正夫-升田幸三 1948年 内藤国雄-中原誠 1975年

内藤国雄-中原誠 1975年

伊藤看寿-八代大橋宗桂(右香落ち) 1746年 御城将棋

伊藤看寿-八代大橋宗桂(右香落ち) 1746年 御城将棋

参考図

参考図

伊藤看寿-四代大橋宗与(右香落ち) 1748年

伊藤看寿-四代大橋宗与(右香落ち) 1748年

伊藤看寿-四代大橋宗与(角落ち)1738年 御城将棋

伊藤看寿-四代大橋宗与(角落ち)1738年 御城将棋 五代伊藤宗印-中島大蔵 1761年

五代伊藤宗印-中島大蔵 1761年

中島大蔵-八代大橋宗桂 1763年

中島大蔵-八代大橋宗桂 1763年

桑原君仲-川崎八十八 1770年

桑原君仲-川崎八十八 1770年 宗順-九代大橋宗桂(印寿) 1771年 御城将棋

宗順-九代大橋宗桂(印寿) 1771年 御城将棋 伊藤寿三-徳川家治 1775年

伊藤寿三-徳川家治 1775年

九代大橋宗桂-五代伊藤宗印 1778年 御城将棋

九代大橋宗桂-五代伊藤宗印 1778年 御城将棋

伊藤寿三-毛塚源助 1790年

伊藤寿三-毛塚源助 1790年 細田右仙-大橋柳川 1790年

細田右仙-大橋柳川 1790年 相中原囲い 川崎八十八-桑原君仲 1784年

相中原囲い 川崎八十八-桑原君仲 1784年 升田幸三-松田茂役 1952年

升田幸三-松田茂役 1952年