この詰将棋の答えとその解説をしていきたいと思います。 (問題のみ見たい方はこちらへ)

その前にまず、「ヒント」として添付した練習問題の9手詰め詰将棋の答えから。

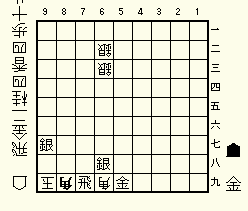

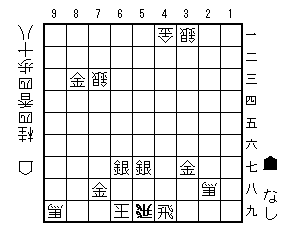

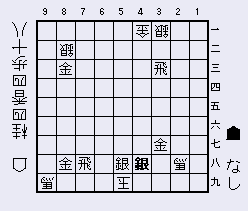

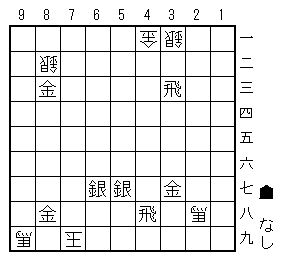

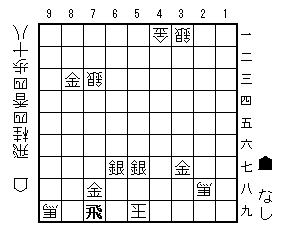

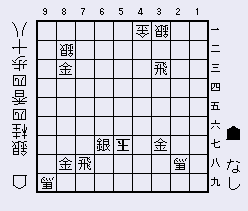

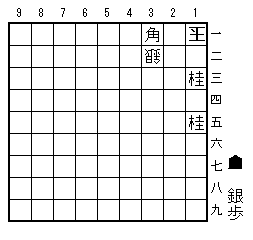

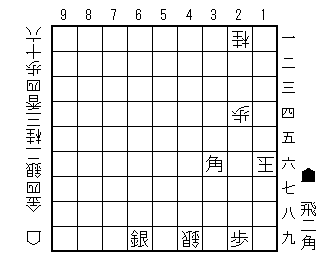

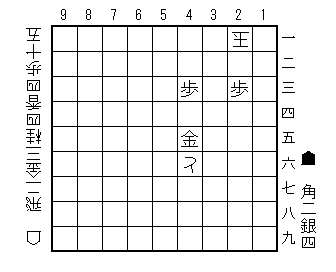

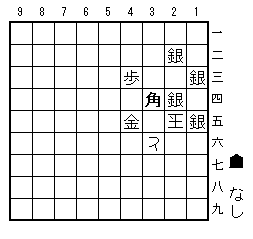

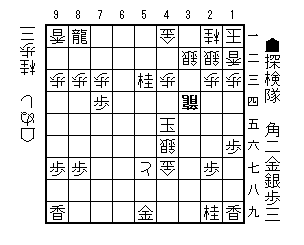

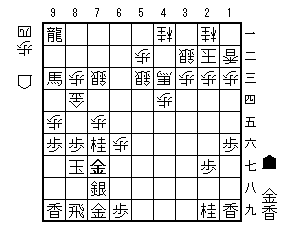

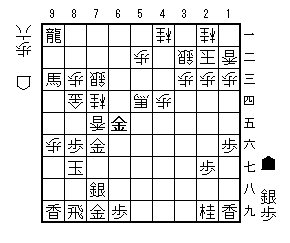

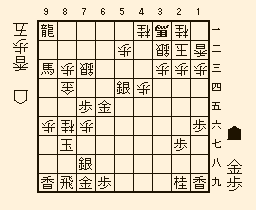

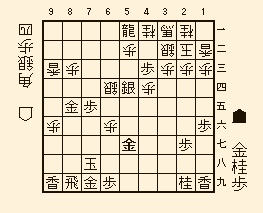

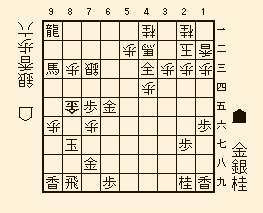

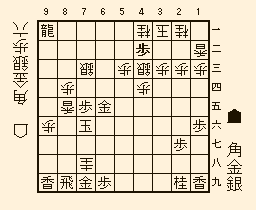

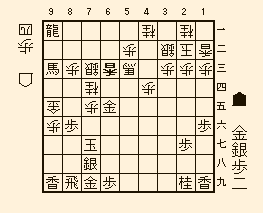

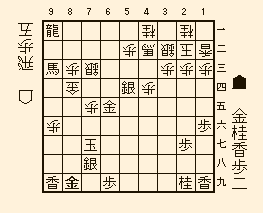

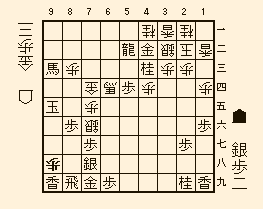

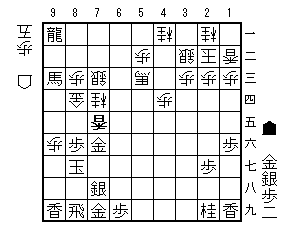

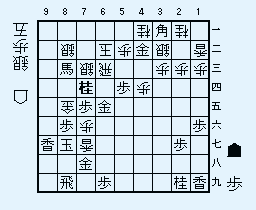

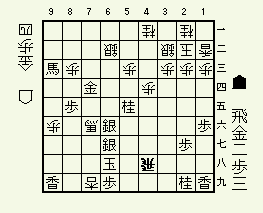

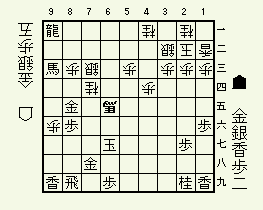

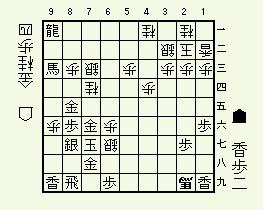

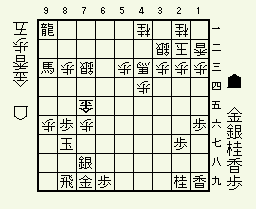

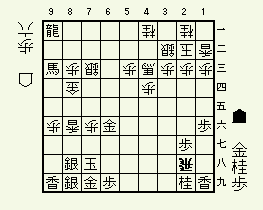

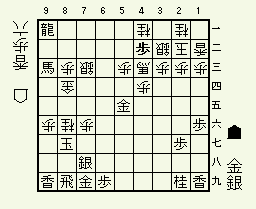

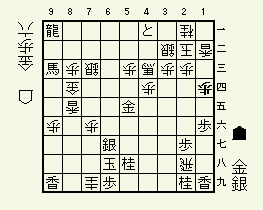

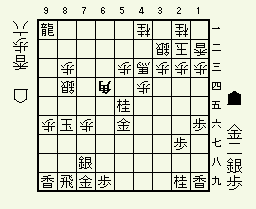

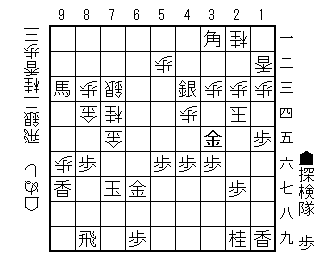

練習問題

練習問題

「練習問題」の答えは、7九飛、8九角、同飛、同玉、9九金、同玉、3三角、9八玉、8八角成 まで9手詰め、となる。

初手、7九飛と下段に飛車を打って王手する。

対して玉方は「8九合」で応じることになるが、このようなとき―――最下段の飛車の王手に対する「合駒」は、飛、角、金、銀、の4通り、ということを知っておくとよい。

この場合、飛または金の合駒は、同飛以下簡単に詰む。そして角合の場合が「答え」の手順。

さらに、「銀合」ならどうなるか。―――実は「銀合」なら、この玉は詰まない。ところが、よく見れば、盤上に銀は四枚すべて置いてある。すなわち「銀は品切れ」という状況なのである。

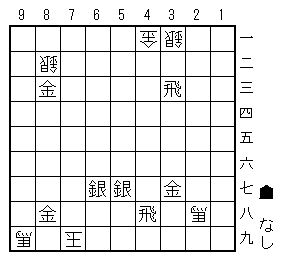

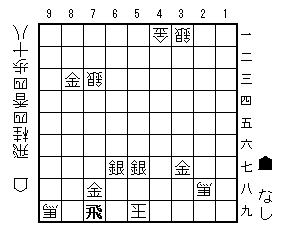

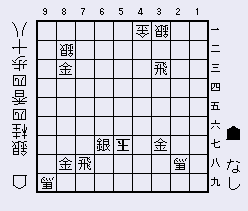

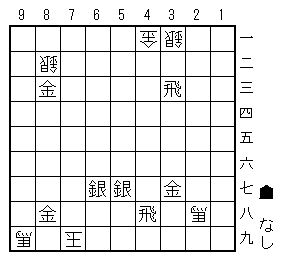

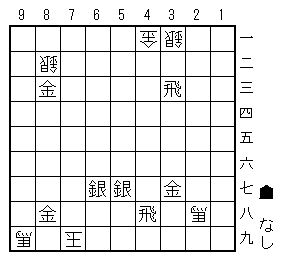

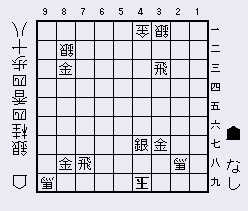

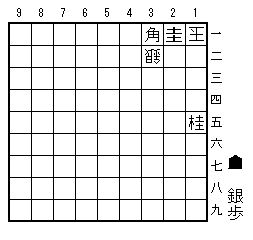

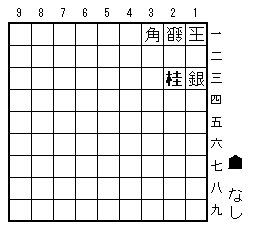

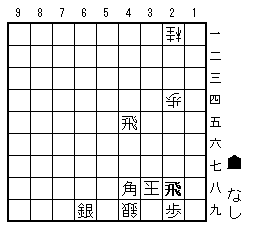

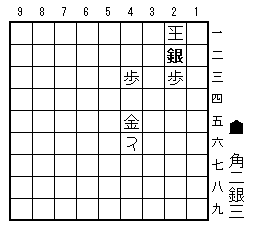

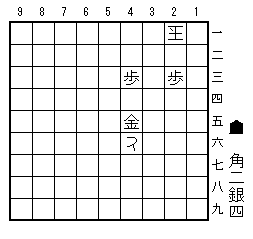

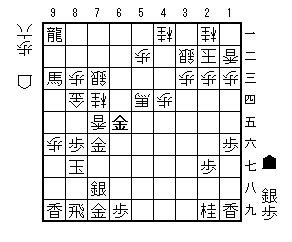

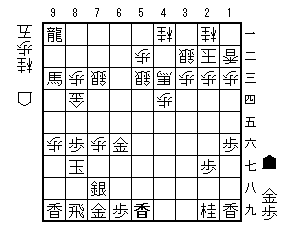

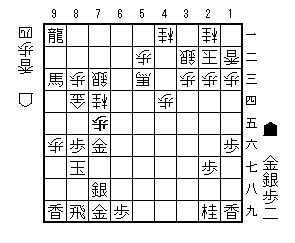

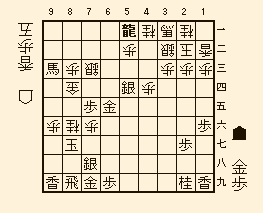

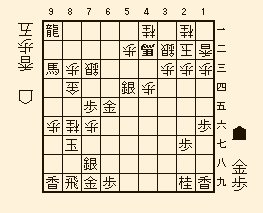

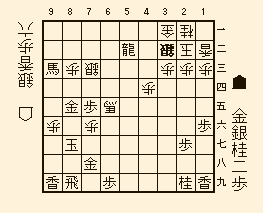

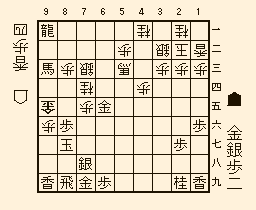

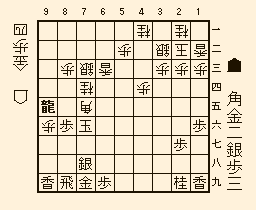

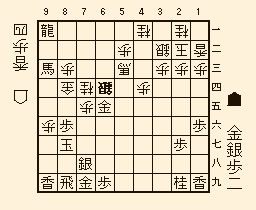

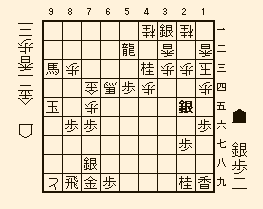

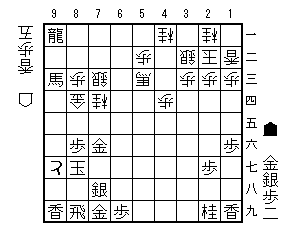

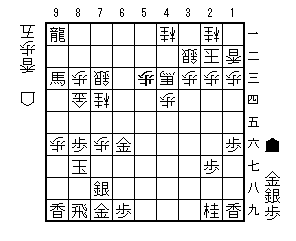

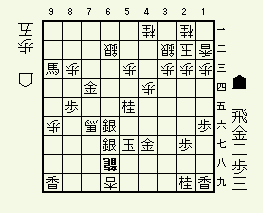

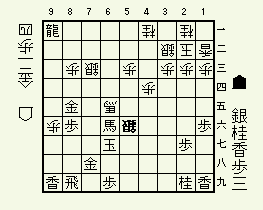

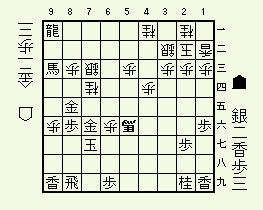

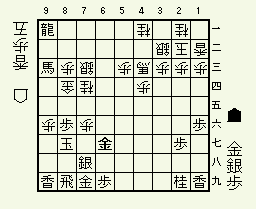

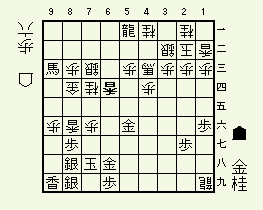

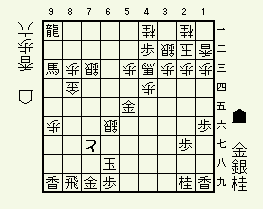

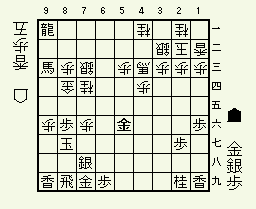

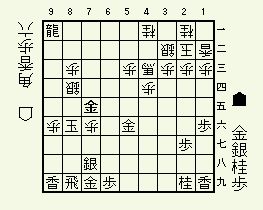

練習問題途中図1

練習問題途中図1

―――ということで、銀合はないので、玉方は「8九角」と応じるしかない(図)―――ということで、同飛、同玉、9九金以下詰ますことができるのである(次の図)

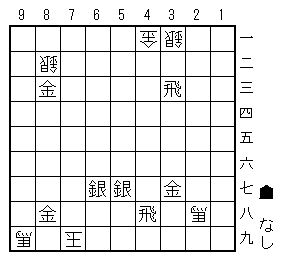

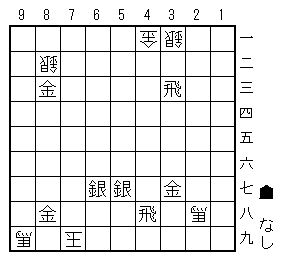

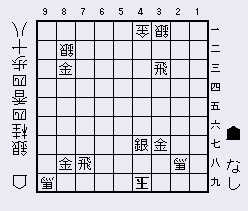

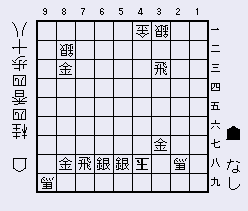

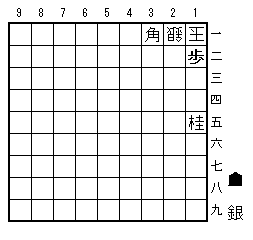

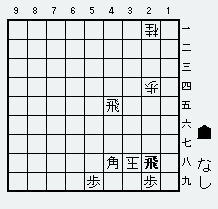

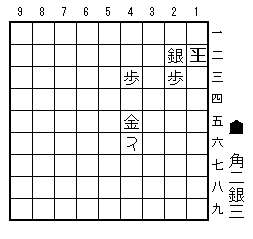

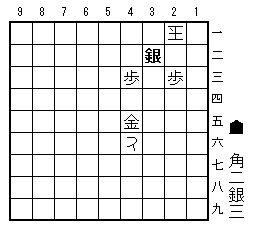

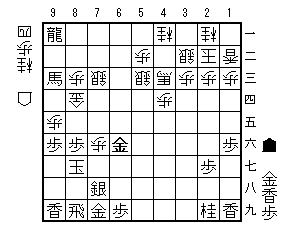

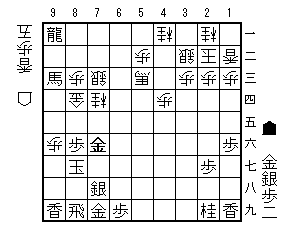

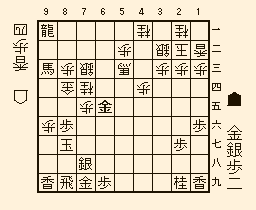

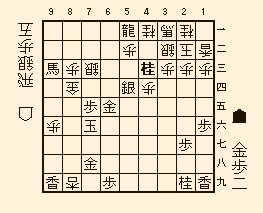

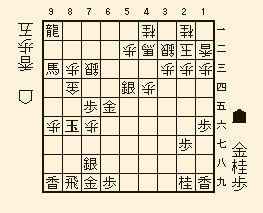

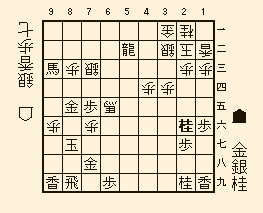

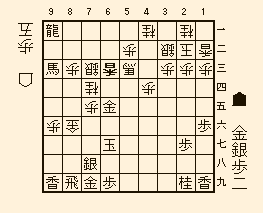

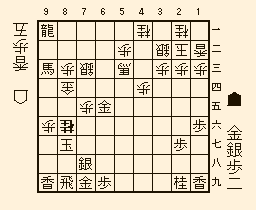

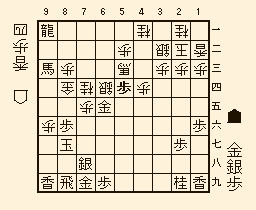

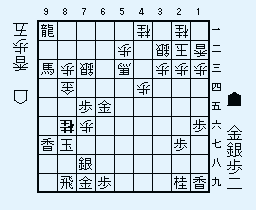

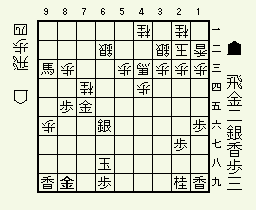

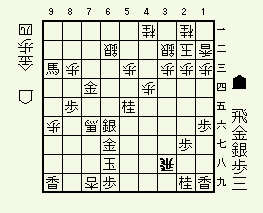

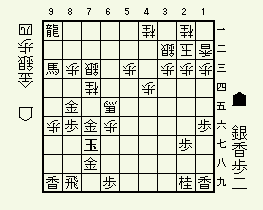

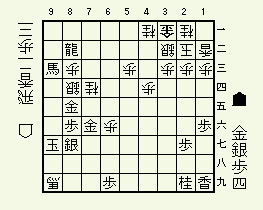

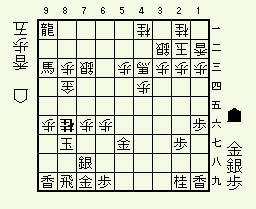

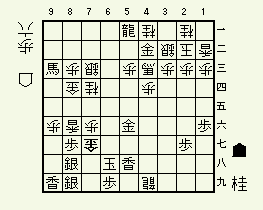

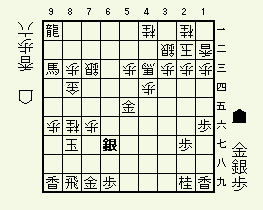

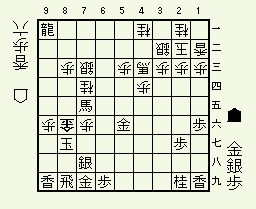

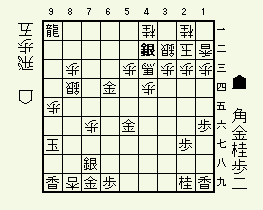

練習問題途中図2

練習問題途中図2

9九金(図)と打って、同玉に、3三角と打ってこの玉を詰ますことができる。

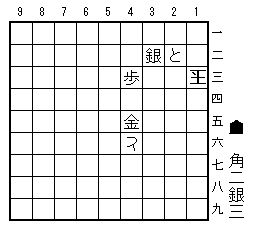

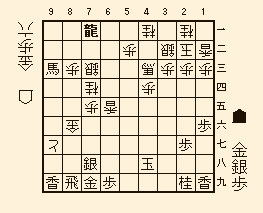

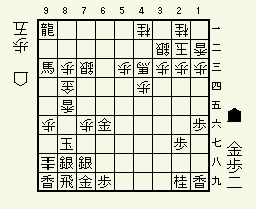

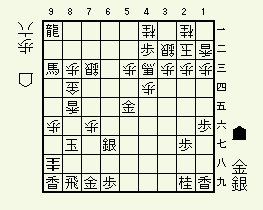

以上の説明の通り、6二銀、6三銀の無駄に見える二枚の銀の配置は、玉方の手駒から銀を「品切れ」にするために必要な処置だったのです。

(なお、この二枚の銀は別の場所に置いても成立するが、どこでも大丈夫というわけではない。たとえば6二銀の配置が5三銀配置だとまずい。その場合は最後の3三角に4四歩と止められる手が生じてしまうためにこの問題は「不詰め」となってしまう)

この「練習問題」が「ヒント」であるというのは、本問題においても、

【1】最下段の飛車の王手とそれに対する「合駒」がキーになる

【2】3三角と遠くから角を打つ筋が(変化の中に)出現する

ということなのです。

さて、では本問題――「2021詰将棋その6」の答えと解説に入りましょう。

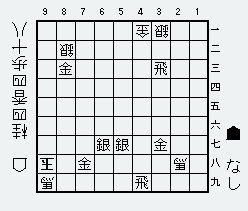

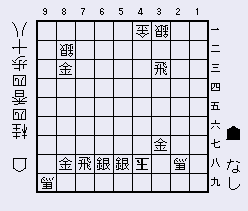

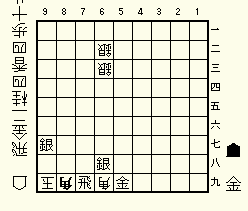

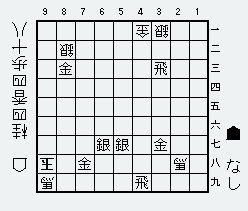

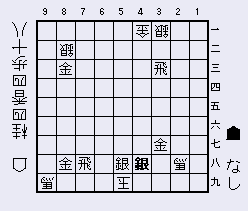

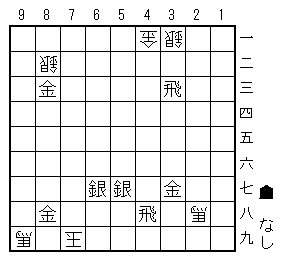

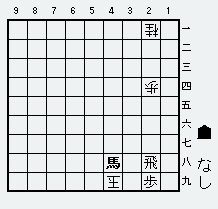

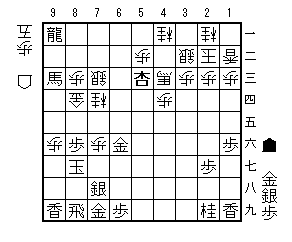

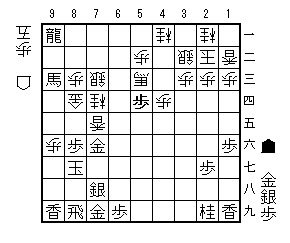

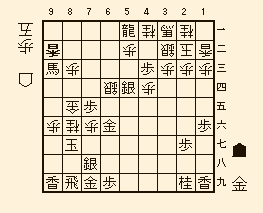

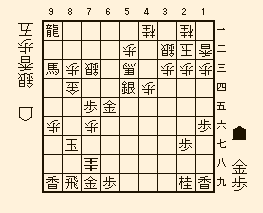

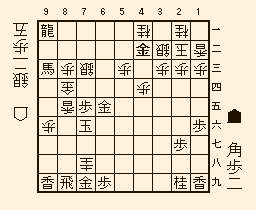

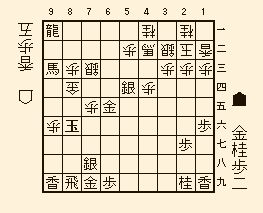

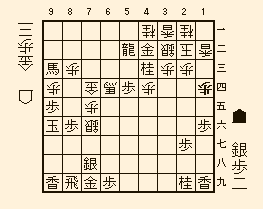

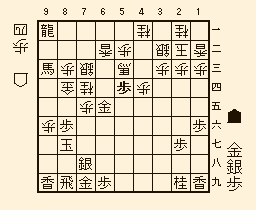

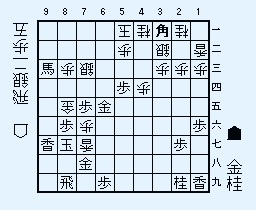

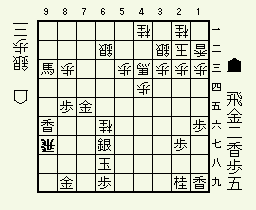

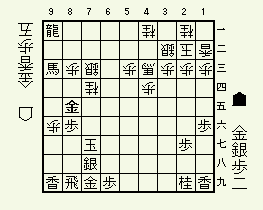

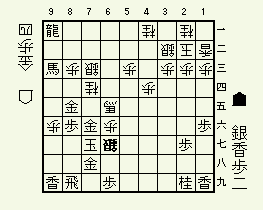

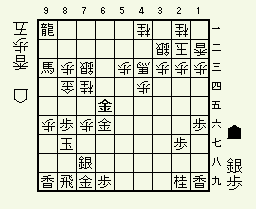

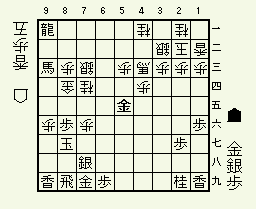

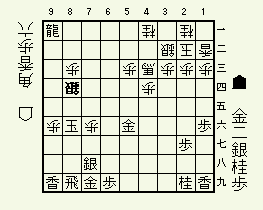

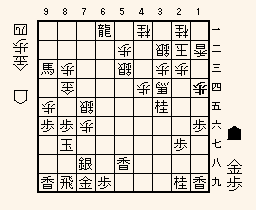

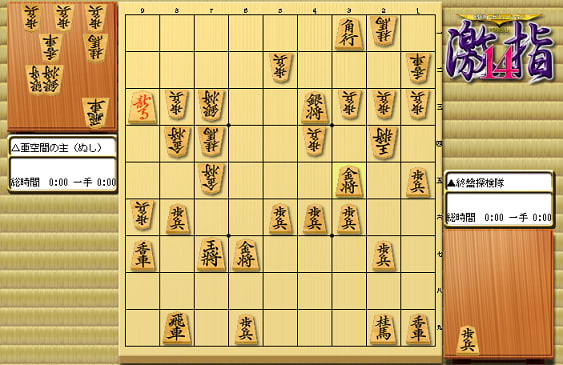

問題図

問題図

[答え]7三飛成、同銀、7八金、6九玉、4九飛、5九飛、同飛、同玉、7九飛、6九飛、同飛、同玉、7九飛 まで13手詰め

これが本問題の「答え」となります。

この「問題図」には、金が四枚、銀が四枚、そして飛車二枚と角二枚が盤上に置いてあります。つまり、「飛、角、金、銀」の駒はすべて使っている。その4種の駒は「品切れ」状態になっているということなのです。そのために――「品切れ」にするために――作者は、それらの駒をすべて配置しました。だからこんなふうなにぎやかな、つまり、めんどくさそうな盤面になっているのです。

問題の難易度としては、それほど難しくはありません。それでもやっぱり、駒が多いとめんどくさそうに見えますね。

さて、解説です。

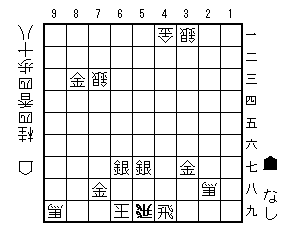

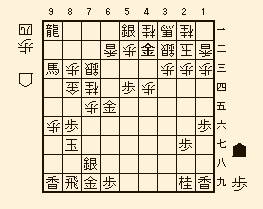

問題図(再掲)

問題図(再掲)

[解説]

この問題は初手が難しい選択となる。

正解手は〈A〉7三飛成 だが、他に〈B〉7八飛、〈C〉7八金 と有力そうな手があり、〈D〉4九飛 も考えられる筋である。

まず初手〈D〉4九飛 は、8八玉と金を取りながら逃げられてしまうので駄目だ。

最大の紛れ筋は初手〈B〉7八飛 で、これは結局詰まないが、この解説は末尾で行うこととする。

初手〈C〉7八金 が最有力に見える。

これは対して2手目6九玉なら、4九飛までの詰みである(次の図=参考図a)

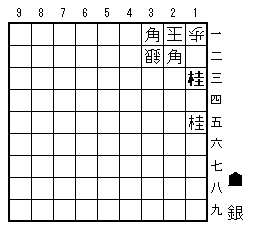

参考図a

参考図a

最下段の飛車の王手に対する「合駒」として考えられる、飛、角、金、銀の4通りの駒のすべてが盤上にあり、つまり「品切れ」となっているので玉方はどれも持っておらず、したがって指す手がない。4九飛に対する「合駒」がないから投了するしかないわけである(最下段に桂、香、歩を打つのは反則手である)

しかし「初手7八金」には、8九玉と逃げられて詰まないのである。

以下4九飛、9八玉(参考図b)

参考図b

参考図b

この図は詰まない図である。

しかし、もしもあの「3三」にある飛車が居なかったら―――そう、9九飛、同玉、3三角と売って、この玉は仕留められる!

―――ということに思い至れば、あの飛車を最初に捨てておけばいいのでは?―――という発想にたどり着く。

ということで―――

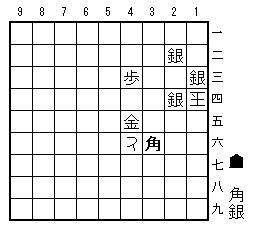

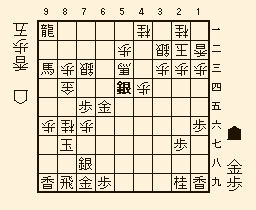

途中図1(1手目7三飛成まで)

途中図1(1手目7三飛成まで)

初手は「〈A〉7三飛成」(図)と飛車を捨てる手が正解手となる。

「同銀」(2手目)に、それから「7八金」(3手目)とする(次の図)

途中図2(3手目7八金まで)

途中図2(3手目7八金まで)

以下4手目8九玉なら、上で述べた通りに、4九飛、9八玉、9九飛、同玉、3三角、9八玉、8八角成までの詰みとなる。これが初手に「7三飛成」と飛車を捨てた効果。

しかしそれはこの詰将棋問題の正解手順とはならない。

今度は、3手目「7八金」に、「6九玉」とこちらに逃げる手のほうが手数が長くなるので、それが4手目の玉方の最善手となるのである。

「6九玉」には、「4九飛」(5手目)とする(次の図)

途中図3(5手目6九飛まで)

途中図3(5手目6九飛まで)

なお、この手「4九飛」に代えて、6八金と追うのは、7九玉と逃げられて、捕まえられない。

さて、「4九飛」(図)と飛車で王手した手に、今度は「飛、角、金、銀」のうち「角、金、銀」は相変わらず「品切れ」状態だが、後手はこの場合は「飛」を一枚持っている。初手、7三飛成で攻方が飛車を一枚献上したからだ。状況は変わったのだ。

というわけで、6手目は「5九飛合」となる(次の図)

途中図4(8手目5九飛まで)

途中図4(8手目5九飛まで)

ここで6八金とする手もあるが、以下7九玉、5九飛、8八玉の変化は、飛車をタダで一枚入手にしても、詰まない。

正解は、「5九同飛」(7手目)である。

以下「同玉」に、「7九飛」と打つ(次の図)

途中図5(9手目7九飛まで)

途中図5(9手目7九飛まで)

「7九飛」で、今度は逆側から飛車の横王手。

これも「6九飛」と飛車合で応じるしかなく、以下、「6九同飛、同玉」―――つまり玉を6九に戻させて―――(次の図)

詰め上がり図(13手目7九飛まで)

詰め上がり図(13手目7九飛まで)

「7九飛」(図)と打って、詰んだ(最後のほうの手順については、一本道で、解説の必要もないだろう)

この詰将棋で作者がやりたかったことは、最後の飛車の王手と飛車合のやりとりなのですが、それだけでは問題として単純すぎるかもしれないと思ったので、それで初手に「7三飛成、同銀」という飛車捨てを付け加え、今回のこの出題図となったのでした。

飛、角、金、銀の4種の駒をすべて盤上に置いたのですが、そうしないとこの詰将棋は成立しないのです。

さて、最後に、もう一度「問題図」まで戻って初手〈B〉7八飛の “紛れ筋” を解説しておきましょう。

問題図

問題図

初手〈B〉7八飛 は、結論を言えば「詰まない」わけだが、なかなかにきわどいので、こっちの筋が有力と見て頑張ってしまう人は沼にハマった状況となってしまう。

以下、この筋が「どう詰まないか」を見ておく。

紛れ図イ

紛れ図イ

〈B〉7八飛(図)としたところ。以下6九玉に、さらに迫るには5八銀だ。対して玉方は5九玉と逃げるしかない(次の図)

紛れ図ロ

紛れ図ロ

ここで攻方に2つの有力(に見える)手がある。一つは〔U〕6八銀、もう一つは〔V〕4八銀である。順に見ていこう。

まず〔U〕6八銀から。これに対して5八玉なら、5三飛成、4八玉、5七竜、3九玉、7九飛、4九銀、同飛、同玉、5九竜まで、詰み。

しかし、〔U〕6八銀に4八玉と応じられ―――(次の図)

紛れ図ハ

紛れ図ハ

この玉が詰まないのである。

というわけで、〔U〕6八銀は不詰め――が確認された。

紛れ図二

紛れ図二

次は〔V〕4八銀を見ていく。これは同玉と応じる一手だが、そこで(1)6七銀と(2)4七銀が候補手となる。どちらも飛車の開き王手で玉を追い詰めようという手である。

紛れ図ホ

紛れ図ホ

(1)6七銀に4九玉なら4三飛成があるし、6七銀に3九玉も3八金から詰ますことができる。

しかし、この図のように(1)6七銀に5七玉と逃げる手があって、これでこの玉は逃れているのである(5三飛成、6七玉、7七金は、同馬と取られてしまう)

それでは、(2)4七銀はどうか。5七玉なら、今度は5三飛成以下詰みがある。

紛れ図へ

紛れ図へ

しかし、(2)4七銀に対しては、4九玉が玉の正しい逃げ方となる。4七に銀がいるので4三飛成がないので、ここに逃げていく。以下3八銀には同馬で攻めが切れているし、7九飛には4八玉と応じて逃れている(7九飛、4八玉、3八金は、5七玉と逃げて、以下5三飛成には5五歩で詰まない)

ということで、〔V〕4八銀の変化も、詰みはない。

つまり、以上の通り、初手〈B〉7八飛 は不詰めとなる。

その前にまず、「ヒント」として添付した練習問題の9手詰め詰将棋の答えから。

練習問題

練習問題「練習問題」の答えは、7九飛、8九角、同飛、同玉、9九金、同玉、3三角、9八玉、8八角成 まで9手詰め、となる。

初手、7九飛と下段に飛車を打って王手する。

対して玉方は「8九合」で応じることになるが、このようなとき―――最下段の飛車の王手に対する「合駒」は、飛、角、金、銀、の4通り、ということを知っておくとよい。

この場合、飛または金の合駒は、同飛以下簡単に詰む。そして角合の場合が「答え」の手順。

さらに、「銀合」ならどうなるか。―――実は「銀合」なら、この玉は詰まない。ところが、よく見れば、盤上に銀は四枚すべて置いてある。すなわち「銀は品切れ」という状況なのである。

練習問題途中図1

練習問題途中図1―――ということで、銀合はないので、玉方は「8九角」と応じるしかない(図)―――ということで、同飛、同玉、9九金以下詰ますことができるのである(次の図)

練習問題途中図2

練習問題途中図29九金(図)と打って、同玉に、3三角と打ってこの玉を詰ますことができる。

以上の説明の通り、6二銀、6三銀の無駄に見える二枚の銀の配置は、玉方の手駒から銀を「品切れ」にするために必要な処置だったのです。

(なお、この二枚の銀は別の場所に置いても成立するが、どこでも大丈夫というわけではない。たとえば6二銀の配置が5三銀配置だとまずい。その場合は最後の3三角に4四歩と止められる手が生じてしまうためにこの問題は「不詰め」となってしまう)

この「練習問題」が「ヒント」であるというのは、本問題においても、

【1】最下段の飛車の王手とそれに対する「合駒」がキーになる

【2】3三角と遠くから角を打つ筋が(変化の中に)出現する

ということなのです。

さて、では本問題――「2021詰将棋その6」の答えと解説に入りましょう。

問題図

問題図[答え]7三飛成、同銀、7八金、6九玉、4九飛、5九飛、同飛、同玉、7九飛、6九飛、同飛、同玉、7九飛 まで13手詰め

これが本問題の「答え」となります。

この「問題図」には、金が四枚、銀が四枚、そして飛車二枚と角二枚が盤上に置いてあります。つまり、「飛、角、金、銀」の駒はすべて使っている。その4種の駒は「品切れ」状態になっているということなのです。そのために――「品切れ」にするために――作者は、それらの駒をすべて配置しました。だからこんなふうなにぎやかな、つまり、めんどくさそうな盤面になっているのです。

問題の難易度としては、それほど難しくはありません。それでもやっぱり、駒が多いとめんどくさそうに見えますね。

さて、解説です。

問題図(再掲)

問題図(再掲)[解説]

この問題は初手が難しい選択となる。

正解手は〈A〉7三飛成 だが、他に〈B〉7八飛、〈C〉7八金 と有力そうな手があり、〈D〉4九飛 も考えられる筋である。

まず初手〈D〉4九飛 は、8八玉と金を取りながら逃げられてしまうので駄目だ。

最大の紛れ筋は初手〈B〉7八飛 で、これは結局詰まないが、この解説は末尾で行うこととする。

初手〈C〉7八金 が最有力に見える。

これは対して2手目6九玉なら、4九飛までの詰みである(次の図=参考図a)

参考図a

参考図a最下段の飛車の王手に対する「合駒」として考えられる、飛、角、金、銀の4通りの駒のすべてが盤上にあり、つまり「品切れ」となっているので玉方はどれも持っておらず、したがって指す手がない。4九飛に対する「合駒」がないから投了するしかないわけである(最下段に桂、香、歩を打つのは反則手である)

しかし「初手7八金」には、8九玉と逃げられて詰まないのである。

以下4九飛、9八玉(参考図b)

参考図b

参考図bこの図は詰まない図である。

しかし、もしもあの「3三」にある飛車が居なかったら―――そう、9九飛、同玉、3三角と売って、この玉は仕留められる!

―――ということに思い至れば、あの飛車を最初に捨てておけばいいのでは?―――という発想にたどり着く。

ということで―――

途中図1(1手目7三飛成まで)

途中図1(1手目7三飛成まで)初手は「〈A〉7三飛成」(図)と飛車を捨てる手が正解手となる。

「同銀」(2手目)に、それから「7八金」(3手目)とする(次の図)

途中図2(3手目7八金まで)

途中図2(3手目7八金まで)以下4手目8九玉なら、上で述べた通りに、4九飛、9八玉、9九飛、同玉、3三角、9八玉、8八角成までの詰みとなる。これが初手に「7三飛成」と飛車を捨てた効果。

しかしそれはこの詰将棋問題の正解手順とはならない。

今度は、3手目「7八金」に、「6九玉」とこちらに逃げる手のほうが手数が長くなるので、それが4手目の玉方の最善手となるのである。

「6九玉」には、「4九飛」(5手目)とする(次の図)

途中図3(5手目6九飛まで)

途中図3(5手目6九飛まで)なお、この手「4九飛」に代えて、6八金と追うのは、7九玉と逃げられて、捕まえられない。

さて、「4九飛」(図)と飛車で王手した手に、今度は「飛、角、金、銀」のうち「角、金、銀」は相変わらず「品切れ」状態だが、後手はこの場合は「飛」を一枚持っている。初手、7三飛成で攻方が飛車を一枚献上したからだ。状況は変わったのだ。

というわけで、6手目は「5九飛合」となる(次の図)

途中図4(8手目5九飛まで)

途中図4(8手目5九飛まで)ここで6八金とする手もあるが、以下7九玉、5九飛、8八玉の変化は、飛車をタダで一枚入手にしても、詰まない。

正解は、「5九同飛」(7手目)である。

以下「同玉」に、「7九飛」と打つ(次の図)

途中図5(9手目7九飛まで)

途中図5(9手目7九飛まで)「7九飛」で、今度は逆側から飛車の横王手。

これも「6九飛」と飛車合で応じるしかなく、以下、「6九同飛、同玉」―――つまり玉を6九に戻させて―――(次の図)

詰め上がり図(13手目7九飛まで)

詰め上がり図(13手目7九飛まで)「7九飛」(図)と打って、詰んだ(最後のほうの手順については、一本道で、解説の必要もないだろう)

この詰将棋で作者がやりたかったことは、最後の飛車の王手と飛車合のやりとりなのですが、それだけでは問題として単純すぎるかもしれないと思ったので、それで初手に「7三飛成、同銀」という飛車捨てを付け加え、今回のこの出題図となったのでした。

飛、角、金、銀の4種の駒をすべて盤上に置いたのですが、そうしないとこの詰将棋は成立しないのです。

さて、最後に、もう一度「問題図」まで戻って初手〈B〉7八飛の “紛れ筋” を解説しておきましょう。

問題図

問題図初手〈B〉7八飛 は、結論を言えば「詰まない」わけだが、なかなかにきわどいので、こっちの筋が有力と見て頑張ってしまう人は沼にハマった状況となってしまう。

以下、この筋が「どう詰まないか」を見ておく。

紛れ図イ

紛れ図イ〈B〉7八飛(図)としたところ。以下6九玉に、さらに迫るには5八銀だ。対して玉方は5九玉と逃げるしかない(次の図)

紛れ図ロ

紛れ図ロここで攻方に2つの有力(に見える)手がある。一つは〔U〕6八銀、もう一つは〔V〕4八銀である。順に見ていこう。

まず〔U〕6八銀から。これに対して5八玉なら、5三飛成、4八玉、5七竜、3九玉、7九飛、4九銀、同飛、同玉、5九竜まで、詰み。

しかし、〔U〕6八銀に4八玉と応じられ―――(次の図)

紛れ図ハ

紛れ図ハこの玉が詰まないのである。

というわけで、〔U〕6八銀は不詰め――が確認された。

紛れ図二

紛れ図二次は〔V〕4八銀を見ていく。これは同玉と応じる一手だが、そこで(1)6七銀と(2)4七銀が候補手となる。どちらも飛車の開き王手で玉を追い詰めようという手である。

紛れ図ホ

紛れ図ホ(1)6七銀に4九玉なら4三飛成があるし、6七銀に3九玉も3八金から詰ますことができる。

しかし、この図のように(1)6七銀に5七玉と逃げる手があって、これでこの玉は逃れているのである(5三飛成、6七玉、7七金は、同馬と取られてしまう)

それでは、(2)4七銀はどうか。5七玉なら、今度は5三飛成以下詰みがある。

紛れ図へ

紛れ図へしかし、(2)4七銀に対しては、4九玉が玉の正しい逃げ方となる。4七に銀がいるので4三飛成がないので、ここに逃げていく。以下3八銀には同馬で攻めが切れているし、7九飛には4八玉と応じて逃れている(7九飛、4八玉、3八金は、5七玉と逃げて、以下5三飛成には5五歩で詰まない)

ということで、〔V〕4八銀の変化も、詰みはない。

つまり、以上の通り、初手〈B〉7八飛 は不詰めとなる。

途中図1(1手目1三桂まで)

途中図1(1手目1三桂まで) 途中図2(4手目1一同玉まで)

途中図2(4手目1一同玉まで) 途中図3(5手目2一桂成まで)

途中図3(5手目2一桂成まで) 途中図4(7手目1二歩まで)

途中図4(7手目1二歩まで) 詰め上がり図(11手目2三桂不成まで)

詰め上がり図(11手目2三桂不成まで)

紛れ図

紛れ図 途中図1(1手目1五飛まで)

途中図1(1手目1五飛まで) 途中図2(2手目2五玉まで)

途中図2(2手目2五玉まで) 途中図3(4手目3五玉まで)

途中図3(4手目3五玉まで) 詰め上がり図(9手目2八飛まで)

詰め上がり図(9手目2八飛まで) B案問題図

B案問題図 B案途中図

B案途中図 B案詰め上がり図

B案詰め上がり図

途中図1(初手2二銀まで)

途中図1(初手2二銀まで) 途中図2(2手目1二玉まで)

途中図2(2手目1二玉まで) 途中図3(4手目2三玉まで)

途中図3(4手目2三玉まで) 途中図4(7手目3六角まで)

途中図4(7手目3六角まで) 詰め上がり図

詰め上がり図 問題図

問題図 紛れ図A1

紛れ図A1 紛れ図A2

紛れ図A2 紛れ図B

紛れ図B

途中図1(初手1五飛まで)

途中図1(初手1五飛まで) 途中図2(2手目2五桂合まで)

途中図2(2手目2五桂合まで) 途中図3(4手目2五同飛まで)

途中図3(4手目2五同飛まで) 途中図4(5手目3七桂まで)

途中図4(5手目3七桂まで) 詰め上がり図

詰め上がり図 問題図(再掲)

問題図(再掲)

途中図1

途中図1 途中図2

途中図2 詰め上がり図

詰め上がり図

6九歩図(一番勝負71手目)

6九歩図(一番勝負71手目) 6五金打図(一番勝負99手目)

6五金打図(一番勝負99手目) 6八銀図(一番勝負73手目)

6八銀図(一番勝負73手目) 7七歩図(一番勝負77手目)

7七歩図(一番勝負77手目) 7六歩図(一番勝負81手目)

7六歩図(一番勝負81手目) 6六金図(一番勝負89手目)

6六金図(一番勝負89手目) 5三香成図(一番勝負93手目)

5三香成図(一番勝負93手目) 5三同馬図(一番勝負94手目)

5三同馬図(一番勝負94手目) 4三馬図(一番勝負82手目)

4三馬図(一番勝負82手目) 6八桂図(一番勝負83手目)

6八桂図(一番勝負83手目) 7七金図(一番勝負87手目)

7七金図(一番勝負87手目) 5九香図(一番勝負91手目)

5九香図(一番勝負91手目) 7六金図(一番勝負95手目)

7六金図(一番勝負95手目) 5四歩図(一番勝負97手目)

5四歩図(一番勝負97手目) 6五金打図(一番勝負99手目)

6五金打図(一番勝負99手目) 変化7五歩基本図

変化7五歩基本図 変化7五歩図01(6五金図)

変化7五歩図01(6五金図) 変化7五歩図02

変化7五歩図02 変化7五歩図03

変化7五歩図03 変化7五歩図04

変化7五歩図04 変化7五歩図05

変化7五歩図05 変化7五歩図06

変化7五歩図06 変化7五歩図07

変化7五歩図07 変化7五歩図08

変化7五歩図08 変化7五歩図09

変化7五歩図09 変化7五歩図10

変化7五歩図10 変化7五歩図11

変化7五歩図11 変化7五歩図12

変化7五歩図12 変化7五歩図13

変化7五歩図13 変化7五歩図14

変化7五歩図14 変化7五歩図15

変化7五歩図15 変化7五歩図16

変化7五歩図16 変化7五歩図17

変化7五歩図17 変化7五歩図18

変化7五歩図18 変化7五歩図19

変化7五歩図19 変化7五歩図20

変化7五歩図20 変化7五歩図21

変化7五歩図21 変化7五歩図22

変化7五歩図22 変化7五歩図23

変化7五歩図23 変化7五歩図24

変化7五歩図24 変化7五歩図25

変化7五歩図25 変化7五歩図26

変化7五歩図26 変化7五歩図27

変化7五歩図27 変化7五歩図28

変化7五歩図28 変化7五歩図29

変化7五歩図29 変化7五歩図30

変化7五歩図30 変化7五歩図31

変化7五歩図31 変化7五歩図32

変化7五歩図32 変化7五歩図33

変化7五歩図33 変化7五歩図34

変化7五歩図34 変化7五歩図35

変化7五歩図35 変化7五歩図36

変化7五歩図36 変化7五歩図37

変化7五歩図37 変化7五歩図38

変化7五歩図38 変化7五歩図39

変化7五歩図39 変化7五歩図40

変化7五歩図40 変化7五歩図41

変化7五歩図41 変化7五歩図42

変化7五歩図42 変化7五歩図43

変化7五歩図43 変化7五歩図44

変化7五歩図44 7五香図(一番勝負96手目)

7五香図(一番勝負96手目) 変化9七歩成基本図

変化9七歩成基本図 変化9七歩成図01

変化9七歩成図01 変化9七歩成図02

変化9七歩成図02 変化9七歩成図03

変化9七歩成図03 変化9七歩成図04

変化9七歩成図04 変化9七歩成図05

変化9七歩成図05 変化5三同歩図00(5三同歩図)

変化5三同歩図00(5三同歩図) 変化5三同歩図01

変化5三同歩図01 変化5三同歩図02

変化5三同歩図02 変化5三同歩図03

変化5三同歩図03 変化5三同歩図04

変化5三同歩図04 変化5三同歩図05

変化5三同歩図05 変化5三同歩図06

変化5三同歩図06 変化5三同歩図07

変化5三同歩図07 変化5三同歩図08

変化5三同歩図08 変化5三同歩図09

変化5三同歩図09 変化5三同歩図10

変化5三同歩図10 変化5三同歩図11

変化5三同歩図11 変化5三同歩図12

変化5三同歩図12 変化5三同歩図13

変化5三同歩図13 変化5三同歩図14

変化5三同歩図14 変化5三同歩図15

変化5三同歩図15 変化5三同歩図16

変化5三同歩図16 変化5三同歩図17(6七銀図)

変化5三同歩図17(6七銀図) 変化5三同歩図18

変化5三同歩図18 変化5三同歩図19

変化5三同歩図19 変化5三同歩図20

変化5三同歩図20 変化5三同歩図21

変化5三同歩図21 変化5三同歩図22

変化5三同歩図22 変化5三同歩図23

変化5三同歩図23 変化5三同歩図24

変化5三同歩図24 変化5三同歩図25

変化5三同歩図25 変化5三同歩図26

変化5三同歩図26 変化5三同歩図27

変化5三同歩図27 変化5三同歩図28

変化5三同歩図28 変化5三同歩図29

変化5三同歩図29 変化5三同歩図30

変化5三同歩図30 変化5三同歩図31

変化5三同歩図31 変化5三同歩図32

変化5三同歩図32 変化5三同歩図33

変化5三同歩図33 変化5三同歩図34

変化5三同歩図34 変化5三同歩図35

変化5三同歩図35 変化5三同歩図36

変化5三同歩図36 変化5三同歩図37

変化5三同歩図37 変化5三同歩図38

変化5三同歩図38 変化5三同歩図39

変化5三同歩図39 変化5三同歩図40

変化5三同歩図40 変化5三同歩図41

変化5三同歩図41 変化5三同歩図42

変化5三同歩図42 変化5三同歩図43

変化5三同歩図43 変化5三同歩図44

変化5三同歩図44 変化5三同歩図45

変化5三同歩図45 変化5三同歩図46

変化5三同歩図46 変化5三同歩図47

変化5三同歩図47 変化5三同歩図48

変化5三同歩図48 変化5三同歩図49

変化5三同歩図49 変化7五歩図00

変化7五歩図00 変化7五歩図01

変化7五歩図01 変化7五歩図02

変化7五歩図02 変化7五歩図03

変化7五歩図03 変化7五歩図04

変化7五歩図04 変化7五歩図05

変化7五歩図05 変化7五歩図06

変化7五歩図06 変化7五歩図07

変化7五歩図07 変化7五歩図08

変化7五歩図08 変化7五歩図09

変化7五歩図09 変化7五歩図10

変化7五歩図10 変化7五歩図11

変化7五歩図11 変化7五歩図12

変化7五歩図12 変化7五歩図13

変化7五歩図13 変化7五歩図14

変化7五歩図14 変化7五歩図15

変化7五歩図15 変化7五歩図16

変化7五歩図16 変化7五歩図17

変化7五歩図17 変化7五歩図18

変化7五歩図18 変化7五歩図19

変化7五歩図19 変化7五歩図20

変化7五歩図20 変化7五歩図21

変化7五歩図21 変化7五歩図22

変化7五歩図22 7四桂図(一番勝負92手目)

7四桂図(一番勝負92手目) 研究7四桂図00

研究7四桂図00 研究7四桂図01

研究7四桂図01 研究7四桂図02

研究7四桂図02 研究7四桂図03

研究7四桂図03 研究7四桂図04

研究7四桂図04 研究7四桂図05

研究7四桂図05 研究7四桂図06

研究7四桂図06 研究7四桂図07

研究7四桂図07 研究7四桂図08

研究7四桂図08 研究7四桂図09

研究7四桂図09 研究7四桂図10

研究7四桂図10 研究7四桂図11

研究7四桂図11 研究7四桂図12

研究7四桂図12 研究7四桂図13

研究7四桂図13 研究7四桂図14

研究7四桂図14 研究7四桂図15

研究7四桂図15 研究7四桂図16

研究7四桂図16 研究7四桂図17

研究7四桂図17 研究7四桂図18

研究7四桂図18 研究7四桂図19

研究7四桂図19 研究7四桂図20

研究7四桂図20 研究7四桂図21

研究7四桂図21 研究7四桂図22

研究7四桂図22 研究7四桂図23

研究7四桂図23 研究7四桂図24

研究7四桂図24 研究7四桂図25

研究7四桂図25 研究7四桂図26

研究7四桂図26 研究7四桂図27

研究7四桂図27 研究7四桂図28

研究7四桂図28 研究7四桂図29

研究7四桂図29 研究7四桂図30

研究7四桂図30 研究7四桂図31

研究7四桂図31 研究7四桂図32

研究7四桂図32 研究7四桂図33

研究7四桂図33 研究7四桂図34

研究7四桂図34 研究7四桂図35

研究7四桂図35 研究7四桂図36

研究7四桂図36 研究7四桂図37

研究7四桂図37 研究7四桂図38

研究7四桂図38 研究7四桂図39

研究7四桂図39 研究7四桂図40

研究7四桂図40 研究7四桂図41

研究7四桂図41 研究7四桂図42

研究7四桂図42 研究7四桂図43

研究7四桂図43 研究7四桂図44

研究7四桂図44 研究7四桂図45

研究7四桂図45 研究7四桂図46

研究7四桂図46 研究7四桂図47

研究7四桂図47 研究7四桂図48

研究7四桂図48 研究7四桂図49

研究7四桂図49 研究7四桂図50

研究7四桂図50 研究7四桂図51

研究7四桂図51 研究7四桂図52

研究7四桂図52 研究7四桂図53

研究7四桂図53 変化7四桂基本図

変化7四桂基本図 変化7四桂図01

変化7四桂図01 変化7四桂図02

変化7四桂図02 変化7四桂図03

変化7四桂図03 変化7四桂図04

変化7四桂図04 変化7四桂図05

変化7四桂図05 変化7四桂図06(5八桂成図)

変化7四桂図06(5八桂成図) 変化7四桂図07

変化7四桂図07 変化7四桂図08

変化7四桂図08 変化7四桂図09

変化7四桂図09 変化7四桂図10

変化7四桂図10 変化7四桂図11

変化7四桂図11 変化7四桂図12

変化7四桂図12 変化7四桂図13

変化7四桂図13 変化7四桂図14

変化7四桂図14 変化7四桂図15

変化7四桂図15 変化7四桂図16

変化7四桂図16 変化7四桂図17

変化7四桂図17 変化7四桂図18

変化7四桂図18 変化7四桂図19

変化7四桂図19 変化7四桂図20

変化7四桂図20 変化7四桂図21

変化7四桂図21 変化7四桂図22

変化7四桂図22 変化7四桂図23

変化7四桂図23 変化7四桂図24

変化7四桂図24 変化7四桂図25

変化7四桂図25 変化7四桂図26

変化7四桂図26 変化7四桂図27

変化7四桂図27 変化7四桂図28

変化7四桂図28 変化7四桂図29

変化7四桂図29 変化7四桂図30

変化7四桂図30 変化7四桂図31

変化7四桂図31 変化7四桂図32

変化7四桂図32 変化7四桂図33

変化7四桂図33 変化7四桂図34

変化7四桂図34 変化7四桂図35

変化7四桂図35 変化7四桂図36

変化7四桂図36 変化7四桂図37

変化7四桂図37 変化7四桂図38

変化7四桂図38 変化7四桂図39

変化7四桂図39 変化7四桂図40

変化7四桂図40 変化7四桂図41

変化7四桂図41 9六歩図(一番勝負90手目)

9六歩図(一番勝負90手目)

変化5八香図01

変化5八香図01 失敗図

失敗図 ≪途中図2(再掲)≫

≪途中図2(再掲)≫

一番勝負140手目 2二角まで

一番勝負140手目 2二角まで