■先日、一時は絶滅したと思われていた超大型の海鳥アホウドリ。(1949年に絶滅と発表)

その鳥が絶滅発表から2年後、奇跡的に伊豆・鳥島に生き残っていることが分かりました。

そしてその後、ずっと40年間もアホウドリの復活へ活動されている長谷川先生が母島へやってきました!

母島に到着してその晩に講演会が開催されました!

入港日の慌ただしい中、母島では33名の島民の方が集まってくれました(人口の約1割弱)。

会場には実物大の模型(デコイ)と、

羽を広げた大きさの立派なタペストリーが!!

この大きさにはお客さんも驚きの声を隠せません。

体重は4~5kg。

翼開長は約230cm!

北半球の鳥としては最大級の大きさです!

長谷川先生は

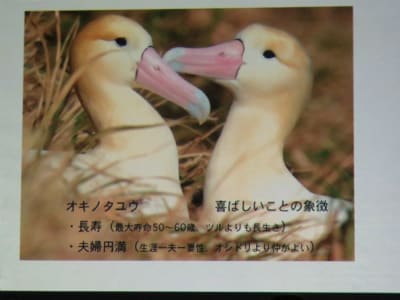

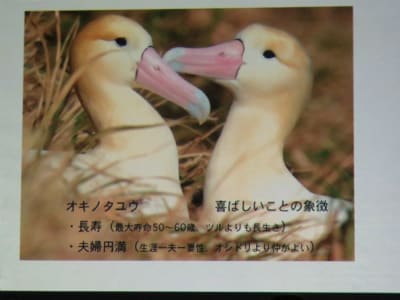

60年も生きる長寿でもあり、

生涯パートナーを変えないことから、

喜ばしいことの象徴として捉え、

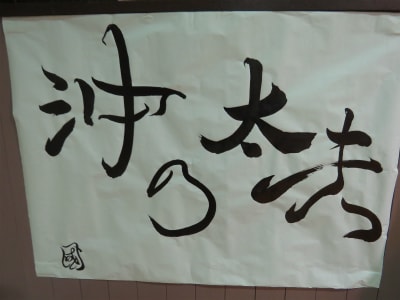

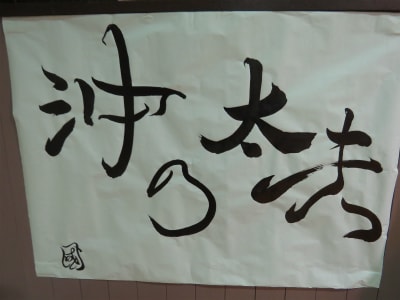

アホウドリの名前を返上し、「沖の太夫(オキノタユウ)」にしていきたいと熱弁していました。

↑講演会場に貼られた見事な一筆です☆

海上では見事なまでな飛翔能力で飛んでいますが、

地上に降り立つと助走しないと飛び立てず、

歩きも遅いことから「あほうどり」「ばかどり」などと呼ばれてしまっています。

40年もこの鳥に携わり、

美しさ、素晴らしさに触れて、

この侮辱的な名前を返上したい先生のアツい気持ちが伝わってきました。

長谷川先生は39年前、返還して間もない小笠原に来ていたそうです。

その時は人が戻って数年の母島にも来ていて、当時の母島の様子を少し教えてもらう事が出来ました(*^。^*)

■僕は講演会のお手伝いと翌日の小中学校の授業に関わることができました。

母島小中学校では中学校で1時間、

小学校で1時間、

貴重な先生の話を子供達と教員の皆さんがが熱心に聞いていました。

素晴らしいアホウドリの生体も勉強になりますが、

調査で1か月無人島で調査する先生の暮らしも気になるようでした(笑)。

鳥島での営巣地への往復、

食事、お風呂、トイレなど気になることはいっぱいです(笑)。

長谷川先生の鳥島滞在期については後日本になるそうなので、乞うご期待です♪

先生のお話は、10年・30年という体験を通じた時間軸がバンバンと出てきて、

過ごしてきた時代の長さ、

活動してきたことの凄さ、

こうして結果が見えてきたことの素晴らしさが随所に表れてきていました。

アホウドリとザトウクジラは小笠原とベーリング海を繋ぐ生き物で、

どちらも小笠原と縁がある不思議さを感じます。

ゼロからたったひとりで立ち上げ、

その後多くの人と機関が関わり、

ここまで成し遂げてきた素晴らしさは、

表現する言葉が見つからないほどです!

楽しそうに夢を話す長谷川先生は66歳には見えないほど若々しかったです♪

あと3年は鳥島に通い続けるそうです。

授業の後にはなんと珍鳥ヤツガシラを発見しました!!

鳥に人生をかけた先生と同行していると、

本当に珍しい鳥とも遭遇できるものだと感動してしまいました(*^。^*)

■アホウドリの歴史は悲劇の歴史と言っても過言ではないと思います。

遭難したジョン万次郎が鳥島に漂着し、アホウドリを食べて生き残っていた時代は世界に数万羽いたと言われています。

かつては小笠原の姉島、聟島でも確認されています。

しかし1886年に羽毛採取が開始されてからは怒涛の様に乱獲されて数が激減しました。

地上で足の遅いアホウドリは容易に捕獲されて、羽毛をむしられてしまうのです。

父島の二見港に屍が累々と積み上げられている写真があります。

当時は1羽で1000円ほどの価値があったそうです。

数十万羽捕獲されたという事は億単位の資源として搾取されたことになります。

現在も父島にはアホウドリの羽毛布団が残っているそうです。

当時は高価な物として扱われたのではないでしょうか。

しかし、その50年後には小笠原聟島や鳥島でも数十羽が確認される程度までになり、

1949年にはオースチン博士が「アホウドリ絶滅」を発表します。

しかし、その2年後伊豆鳥島の燕崎で数10羽のアホウドリの営巣が確認され、

遅れて1960年には天然記念物に指定されます(2年後に特別天然記念物に変更)。

再発見後は鳥島の気象観測所の職員がアホウドリの調査と保護活動をしていきます。

しかし、1965年鳥島の火山活動が活発化したことから観測所は閉鎖、保護活動も休止となります。

それから長谷川先生が1976年に調査を再開するまでに

成鳥・ヒナ合わせて69羽にまで増えていました。(地球上にこれだけの数というのが驚きです!)

その頃はまだ中国で繁殖が見つからず、風前の灯となっていたトキがいました。

トキは保護センターもできていましたが、

アホウドリは保護活動すらされておらず、

今自分がやるしかない!と思ったそうです。

その後、長年に渡って調査と保護活動が行われていきました。

繁殖地、燕崎では地滑りが発生し、繁殖率が激減する年もあったそうです。

それを防止するためにススキを植栽し、次第に安定した繁殖地になってきました。

1993年からはそれと同時に地形の安定した場所での繁殖地形成の試みも始まり、

デコイと音声誘因装置でなんと10年もかかって新しい繁殖地にアホウドリたちが営巣してくれるようになったそうです。

この忍耐と努力と言ったら言葉では表せないほどです!

新コロニーが安定してからは順調に数を増やし、

今では約5000羽と言われています。

絶滅宣言から、

10羽程度の再発見、

そして40年で個体群の復活!!

アホウドリは1度巣立つと驚異的な生存率を誇るそうです。

昔は乱獲以外にも海の廃油にまみれて死ぬケースも多かったりしたそうですが、

現在は海に廃油が浮いていることも減り、

一番の死亡原因は底はえ縄漁場の混獲だそうです。

それも船の後方から鳥よけの「おどし」を引いたり、

重りの重さを重くしてすぐに仕掛けが沈むようにすることで、

かなりの事故は防げるそうです。

■そして火山活動が懸念される鳥島に依存するアホウドリの繁殖地を新たに作ろうと2008年から

小笠原の聟島でアホウドリの営巣地を作る試みが始まりました。

これは巣立った島に戻ってくる修正を利用して、

鳥島のヒナをヘリで聟島に輸送し、

無事巣立ちまで人がお世話をする活動です。

2012年まで続けられました。

5年間で69羽のアホウドリが聟島を巣立ちました。

現在は若鳥がチラホラ戻ってくる状況で、数年後は繁殖が確認されそうな状態です。

数年前に尖閣諸島産と思われる個体と聟島の若鳥がつがいとなり、産卵をしましたが

残念なことに無精卵で孵化には至りませんでした。

しかし、2014年5月には聟島のお隣の媒島(なこうどじま)でクロアシアホウドリのコロニー(集団営巣地)に混じって

なんと1羽だけアホウドリのヒナが確認され、無事に巣立ちました。

ちなみに尖閣諸島の個体と鳥島の個体は遺伝的に違いが大きいそうです。

それは長い年月を経ても交流がないことを意味します。

しかし、近年尖閣諸島の個体が鳥島で繁殖をすることがあるそうですが、

鳥島の個体が尖閣諸島に降りることはあまりないそうです。

現在は鳥島のほかに尖閣諸島の北小島、南小島のほかに小笠原の聟島列島、ハワイのミッドウェーでも繁殖が確認されています。

羽ばたかず、海風で大海原を渡るアホウドリは

無風地帯があるという赤道付近を超えれず、

南半球で見られることはあまりないそうです。

(ときどき例外的に南半球最大の渡りアホウドリが北半球で確認されたこともあるそうです)

いずれにせよ、正しいか正しくないかは分かりませんが、

人為的な理由で絶滅寸前まで追いやられたアホウドリは、

長谷川さんをはじめとする多くの皆さんの活動のお陰でここまで復活してきたことが

よく分かりました♪

■最後には港の船客待合所に展示している媒島(なこうどじま)で発見したアホウドリのヒナのパネルの前で記念撮影させて頂きました。

長谷川先生、オキノタユウの貴重な話をどうもありがとうございました!

※ブログ掲載については長谷川博先生に許可を得ています。