藤原岳シリーズの最終局面となりました。

山中の登山口近くにある神社にお参りしてから、人里に下り立ちます。

この後は街道歩きを一時間ほどして、車を置いた地点まで戻って行きます。

えぐれた道 ↓

二合目から下の道はえぐれていて、水のない川底を歩くような感じがありました。

砂防ダム ↓

以前の道は土砂崩れで消滅してしまったようで、その代わりに大きな砂防ダムが出来ています。

神武神社 ↓

登り始めの孫田の山斜面に、小さな跡地がありましたが、そこでの名前も「神武神社跡地」でしたが、こちらでは立派な社殿が造られています。

ここにお詣りしてから、すぐそこの登山口まで下りていきます。

登山口 ↓

大貝戸道の登山口は神社の鳥居のところにありました。

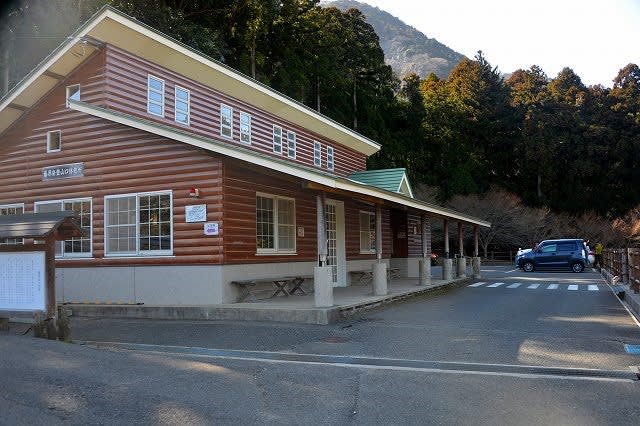

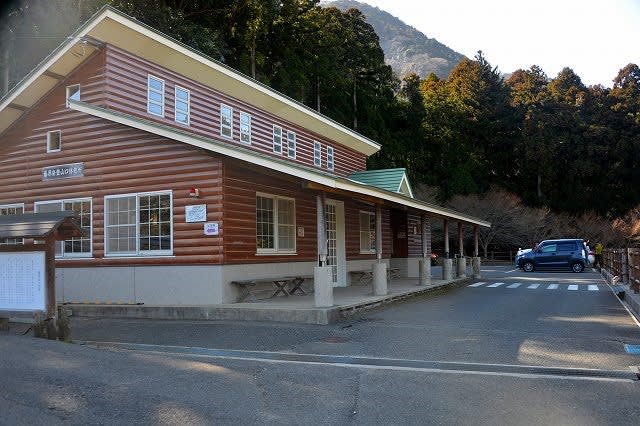

登山拠点 ↓

登山口のすぐ近くに、立派な建物を持つ登山拠点があります。

人里に下りて来たので、道端の草花を撮って行きます。

沈丁花 ↓

アセビ ↓

ミツマタ ↓

これから最後の街道歩きが始まります。鐡道の三駅目までを歩きます。

遠く養老山地 ↓

街道上に登山口の案内 ↓

ゴミステーションとバスの停留所 ↓

西野尻駅 ↓

街道沿いに二つ目の駅があります。構内に入り、時刻表を見ますと、次の電車が来るまでにだいぶ時間がありますので、予定通りに、乗らずに歩き通すことにしました。

セメント工場 ↓

藤原岳の山肌を崩しているその主の場所です。

まだ続く ↓

田んぼや林の中の真っ直ぐな道は随分長いのですが、繰り出す一歩ずつが、その距離をほんのわずかずつ進んでいくのが不思議に思えています。

貨物列車 ↓

踏切が遮断され、貨物列車が通過していきます。セメント関係の貨車でしたね。

昔の駅舎 ↓

東藤原駅に戻ってきました。こちらの画は昔撮った駅舎です。

現在の駅舎 ↓

こちらは現在の駅舎ですが、どことなく東京駅を連想しますね。

ホッパ車 ↓

駅の手前にかつてセメント輸送に活躍したホッパ車を展示してありました。

この型式の車両は平成15年にすべてが引退したそうですが、1両でセメントを40トンも運べたそうです。

総歩行数 ↓

今年になって初めて3万歩を超えました。

山中の登山口近くにある神社にお参りしてから、人里に下り立ちます。

この後は街道歩きを一時間ほどして、車を置いた地点まで戻って行きます。

えぐれた道 ↓

二合目から下の道はえぐれていて、水のない川底を歩くような感じがありました。

砂防ダム ↓

以前の道は土砂崩れで消滅してしまったようで、その代わりに大きな砂防ダムが出来ています。

神武神社 ↓

登り始めの孫田の山斜面に、小さな跡地がありましたが、そこでの名前も「神武神社跡地」でしたが、こちらでは立派な社殿が造られています。

ここにお詣りしてから、すぐそこの登山口まで下りていきます。

登山口 ↓

大貝戸道の登山口は神社の鳥居のところにありました。

登山拠点 ↓

登山口のすぐ近くに、立派な建物を持つ登山拠点があります。

人里に下りて来たので、道端の草花を撮って行きます。

沈丁花 ↓

アセビ ↓

ミツマタ ↓

これから最後の街道歩きが始まります。鐡道の三駅目までを歩きます。

遠く養老山地 ↓

街道上に登山口の案内 ↓

ゴミステーションとバスの停留所 ↓

西野尻駅 ↓

街道沿いに二つ目の駅があります。構内に入り、時刻表を見ますと、次の電車が来るまでにだいぶ時間がありますので、予定通りに、乗らずに歩き通すことにしました。

セメント工場 ↓

藤原岳の山肌を崩しているその主の場所です。

まだ続く ↓

田んぼや林の中の真っ直ぐな道は随分長いのですが、繰り出す一歩ずつが、その距離をほんのわずかずつ進んでいくのが不思議に思えています。

貨物列車 ↓

踏切が遮断され、貨物列車が通過していきます。セメント関係の貨車でしたね。

昔の駅舎 ↓

東藤原駅に戻ってきました。こちらの画は昔撮った駅舎です。

現在の駅舎 ↓

こちらは現在の駅舎ですが、どことなく東京駅を連想しますね。

ホッパ車 ↓

駅の手前にかつてセメント輸送に活躍したホッパ車を展示してありました。

この型式の車両は平成15年にすべてが引退したそうですが、1両でセメントを40トンも運べたそうです。

総歩行数 ↓

今年になって初めて3万歩を超えました。