私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

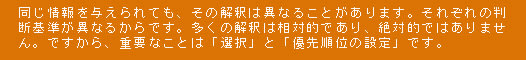

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

今日はまず、次の記事をご覧ください。

斉藤環境相は、米国のオバマ次期大統領が提唱する「グリー・ニューディール(緑の内需)」政策の日本版として、地球温暖化対策への投資を広げることで、新たに100万人規模の雇用を創出する構想の策定に乗り出す考えを明らかにした、と報じています。そして、斉藤環境相は記者会見で、「現在の経済危機の克服と、人類が生き残っていくための低炭素社会づくりを一緒にやるチャンスになる」と強調したそうです。

この記事は皆さんにはもっともらしく、好ましく映るかもしれません。米国もオバマ政権の誕生により「グリーン・ニューディール」を、日本も遅まきながらも「グリーン・ニューディール」の日本版をと・・・・・。

私があのブログを書いたのは2007年10月24日。 すでに1年2ヵ月が経ってしまいました。それ以来、私の懸念はますます高まってきました。

「低炭素社会」という言葉は十分な議論がないまま、日本の政治、行政、企業の間に、そして、学者・研究者、評論家、そして、市民の間にも定着してしまった感があります。「低炭素社会」の普及・定着にマスメディアが果たした役割は大変大きいと思います。試しに、ヤフーの検索エンジンを使って、1年2か月前の「低炭素社会」の検索結果と今日の「低炭素社会」の検索結果を比較してみました。ついでに、「持続可能な社会」「循環型社会」「自然共生社会」も。

2007-10-24 2009年1月12日

持続可能な社会 約5,910,000件 15,700,000件(829,000件)

低炭素社会 約890,000件 4,390,000件(467,000件)

循環型社会 約4,590,000件 12,300,000件(908,000件)

自然共生社会 約3,310,000件 8,130,000件(492,000件)

2009年1月12日のカッコ内の件数はグーグルによる検索によるものです。件数に大きな相違があるのは、検索手段の基準がヤフーとグーグルでは異なるからだと思います。1年2カ月の間に「持続可能な社会」は2.65倍となったのに対し、低炭素社会はなんと4.93倍、循環型社会は2.67倍、自然共生社会は2.45倍でした。低炭素社会のヒット数が突出していることがわかります。

日本では「低炭素社会」が92年の地球サミットで合意された「持続可能な開発(社会)」の概念にとって替わるかもしれない勢いです。ところで、「低炭素社会」とは一体どんな社会なのでしょうか。この1年2ヵ月の間に、ウイキペディアの記述もかなり変わってきました。ここで、2007年10月24日に閲覧した「ウィキペディア」で調べた「低炭素社会」の記述を再掲します。

当時は、次のような短い説明しかありませんでした。ということは、この用語の概念が十分に議論されていない、きわめて不確かなことを示しているのだと思います。

低炭素社会(ていたんそしゃかい, Low-carbon society、LCS)とは、二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。低炭素型社会ともいう。低炭素経済(ていたんそけいざい, Low-carbon economy)は経済システムを重視した概念であるが、基本的には同じである。平成19年度(2007年度)の日本の環境・循環型社会白書において提唱された。これ以前の2005年ごろから使用されていた用語で、同じような概念があったが、日本では白書以降よく使われ始めた。

この説明にありますように、 「低炭素社会」はきわめて新しい、概念の不十分な用語であることがわかります。

そこで、私の疑問と懸念をまとめておきます。

(1)1992年に地球サミットで合意された「持続可能な社会」を政治的に「低炭素社会」という名称に置き換えたのは福田康夫・元首相です。

2007年10月1日の福田新首相の「所信表明演説」 なんと「持続可能な社会」が4回も登場(2007-10-02)

混迷する日本⑥ 福田首相の変心?(2008-01-20)

(2)日本の社会で「低炭素社会」の旗振り役を担っている西岡秀三さんは、『日刊 温暖化新聞』に2009年1月6日、「産業革命をリセットする 低炭素世界の到来」 と題する考えを投稿し、その中で、「道筋はバックキャストで」という見出しの下に、「低炭素社会の行き先は持続可能な社会である」と書いておられます。それならば、西岡さんのお考えは私にも十分理解できます。でも・・・・・

つまり、西岡さんのお考えでは、まず「低炭素社会」に(2050年頃?)到達してから、次に「持続可能な社会」をめざすということのようですが、これでは本来の目的である「持続可能な社会」の実現はほとんど絶望的ではないでしょうか。私の環境論からすれば、時間的な制約を乗り越えられないと思います。私は「低炭素社会」などという言葉よりも、もっと具体的に、まず「持続可能な社会」をめざすという目標を掲げ、そのためには地球温暖化対策が大変重要であると認識し、「地球温暖化対策」(あるいは国際社会で一般的な「気候変動問題への対策」)という言葉に統一して、この問題に真剣に取り組むべきだと思いますが、いかがでしょう。西岡さんの論文には「低炭素世界」や「低炭素社会」という言葉が4回登場し、「持続可能な社会」も登場します。

関連記事

「持続可能な開発」の概念① この言葉との初めての出会い(2007-09-23)

「持続可能な開発」の概念② 日本の意外なかかわり方(2007-09-24)

「持続可能な開発」の概念④ ブルントラント報告の要点(2007-09-26)

スウェーデン大使館のシンポジウム「環境問題と持続可能な社会」 ただし、12年前のこと(2008-02-04)

ついでながら、この『日刊 温暖化新聞』には 「温室効果ガスの排出と経済成長の連動は止めることができる-スウェーデンの成功事例から」 と題するスウェーデン環境省のスバンテ・ブデインさんの寄稿が載っています。ここには「低炭素社会」という言葉は出てきません。

(3)スウェーデンでは、「持続可能な社会」という言葉は政治、行政、企業、学者・研究者、市民などの議論に、よく登場しますし、長らく政権与党であった社民党の掲げる21世紀前半のビジョンも「エコロジカルに持続可能な社会の構築」です。2007年10月24日のブログを書くに当たって、スウェーデン在住でスウェーデン社会の政治、経済、社会に詳しい日本の方に尋ねたところ、スウェーデンでは「低炭素社会」という言葉はあまり目にしたり、聞いたことはないそうです。マスメディアもこの言葉は用いていないそうです。

2001年11月に採択された「スウェーデン社会民主党行動綱領によりますと、「2050年までにスウェーデンからの温室効果ガスの排出は半減されなければならない。気候変動は人類の生存にとって最大の脅威である。」(行動綱領 p91)とありますが、気候変動への対応は持続可能な社会を実現する一要素(最大ではありますが)という認識です。

(4)では、国際社会ではどうなのでしょう。英国では「Low-carbon Economy」という言葉が使われているようですが。どなたかご教示いただければ幸いです。

関連記事

日本経済新聞 「経済教室」から 低炭素社会構築の道筋 成長・福祉と同時対処を(2007-10-04)

この記事は前欧州連合大使であられた朝海和夫さんが書かれたもので、EUの対応が日本の対応と違って、もっと包括的であることを示し、「経済成長と環境対応、社会福祉という三者を総合して扱う、政治のリーダーシップが今こそ求められる」と結んでいます。

持続可能な社会、循環型社会、低炭素社会、自然共生社会 これらを組み合わせた社会とは何だろう(2007-10-24)

「2021年のスウェーデンプロジェクト」対日本の「脱温暖化2050プロジェクト」(2007-10-25)

2021年のスウェーデン 我々はすでに正しい未来の道を選択した(2007-10-26)

平成19年版「環境・循環型社会白書」の不可解(2007-10―27)

アーカイブ(公開論文集)

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

今日はまず、次の記事をご覧ください。

斉藤環境相は、米国のオバマ次期大統領が提唱する「グリー・ニューディール(緑の内需)」政策の日本版として、地球温暖化対策への投資を広げることで、新たに100万人規模の雇用を創出する構想の策定に乗り出す考えを明らかにした、と報じています。そして、斉藤環境相は記者会見で、「現在の経済危機の克服と、人類が生き残っていくための低炭素社会づくりを一緒にやるチャンスになる」と強調したそうです。

この記事は皆さんにはもっともらしく、好ましく映るかもしれません。米国もオバマ政権の誕生により「グリーン・ニューディール」を、日本も遅まきながらも「グリーン・ニューディール」の日本版をと・・・・・。

私があのブログを書いたのは2007年10月24日。 すでに1年2ヵ月が経ってしまいました。それ以来、私の懸念はますます高まってきました。

「低炭素社会」という言葉は十分な議論がないまま、日本の政治、行政、企業の間に、そして、学者・研究者、評論家、そして、市民の間にも定着してしまった感があります。「低炭素社会」の普及・定着にマスメディアが果たした役割は大変大きいと思います。試しに、ヤフーの検索エンジンを使って、1年2か月前の「低炭素社会」の検索結果と今日の「低炭素社会」の検索結果を比較してみました。ついでに、「持続可能な社会」「循環型社会」「自然共生社会」も。

2007-10-24 2009年1月12日

持続可能な社会 約5,910,000件 15,700,000件(829,000件)

低炭素社会 約890,000件 4,390,000件(467,000件)

循環型社会 約4,590,000件 12,300,000件(908,000件)

自然共生社会 約3,310,000件 8,130,000件(492,000件)

2009年1月12日のカッコ内の件数はグーグルによる検索によるものです。件数に大きな相違があるのは、検索手段の基準がヤフーとグーグルでは異なるからだと思います。1年2カ月の間に「持続可能な社会」は2.65倍となったのに対し、低炭素社会はなんと4.93倍、循環型社会は2.67倍、自然共生社会は2.45倍でした。低炭素社会のヒット数が突出していることがわかります。

日本では「低炭素社会」が92年の地球サミットで合意された「持続可能な開発(社会)」の概念にとって替わるかもしれない勢いです。ところで、「低炭素社会」とは一体どんな社会なのでしょうか。この1年2ヵ月の間に、ウイキペディアの記述もかなり変わってきました。ここで、2007年10月24日に閲覧した「ウィキペディア」で調べた「低炭素社会」の記述を再掲します。

当時は、次のような短い説明しかありませんでした。ということは、この用語の概念が十分に議論されていない、きわめて不確かなことを示しているのだと思います。

低炭素社会(ていたんそしゃかい, Low-carbon society、LCS)とは、二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。低炭素型社会ともいう。低炭素経済(ていたんそけいざい, Low-carbon economy)は経済システムを重視した概念であるが、基本的には同じである。平成19年度(2007年度)の日本の環境・循環型社会白書において提唱された。これ以前の2005年ごろから使用されていた用語で、同じような概念があったが、日本では白書以降よく使われ始めた。

この説明にありますように、 「低炭素社会」はきわめて新しい、概念の不十分な用語であることがわかります。

そこで、私の疑問と懸念をまとめておきます。

(1)1992年に地球サミットで合意された「持続可能な社会」を政治的に「低炭素社会」という名称に置き換えたのは福田康夫・元首相です。

2007年10月1日の福田新首相の「所信表明演説」 なんと「持続可能な社会」が4回も登場(2007-10-02)

混迷する日本⑥ 福田首相の変心?(2008-01-20)

(2)日本の社会で「低炭素社会」の旗振り役を担っている西岡秀三さんは、『日刊 温暖化新聞』に2009年1月6日、「産業革命をリセットする 低炭素世界の到来」 と題する考えを投稿し、その中で、「道筋はバックキャストで」という見出しの下に、「低炭素社会の行き先は持続可能な社会である」と書いておられます。それならば、西岡さんのお考えは私にも十分理解できます。でも・・・・・

つまり、西岡さんのお考えでは、まず「低炭素社会」に(2050年頃?)到達してから、次に「持続可能な社会」をめざすということのようですが、これでは本来の目的である「持続可能な社会」の実現はほとんど絶望的ではないでしょうか。私の環境論からすれば、時間的な制約を乗り越えられないと思います。私は「低炭素社会」などという言葉よりも、もっと具体的に、まず「持続可能な社会」をめざすという目標を掲げ、そのためには地球温暖化対策が大変重要であると認識し、「地球温暖化対策」(あるいは国際社会で一般的な「気候変動問題への対策」)という言葉に統一して、この問題に真剣に取り組むべきだと思いますが、いかがでしょう。西岡さんの論文には「低炭素世界」や「低炭素社会」という言葉が4回登場し、「持続可能な社会」も登場します。

関連記事

「持続可能な開発」の概念① この言葉との初めての出会い(2007-09-23)

「持続可能な開発」の概念② 日本の意外なかかわり方(2007-09-24)

「持続可能な開発」の概念④ ブルントラント報告の要点(2007-09-26)

スウェーデン大使館のシンポジウム「環境問題と持続可能な社会」 ただし、12年前のこと(2008-02-04)

ついでながら、この『日刊 温暖化新聞』には 「温室効果ガスの排出と経済成長の連動は止めることができる-スウェーデンの成功事例から」 と題するスウェーデン環境省のスバンテ・ブデインさんの寄稿が載っています。ここには「低炭素社会」という言葉は出てきません。

(3)スウェーデンでは、「持続可能な社会」という言葉は政治、行政、企業、学者・研究者、市民などの議論に、よく登場しますし、長らく政権与党であった社民党の掲げる21世紀前半のビジョンも「エコロジカルに持続可能な社会の構築」です。2007年10月24日のブログを書くに当たって、スウェーデン在住でスウェーデン社会の政治、経済、社会に詳しい日本の方に尋ねたところ、スウェーデンでは「低炭素社会」という言葉はあまり目にしたり、聞いたことはないそうです。マスメディアもこの言葉は用いていないそうです。

2001年11月に採択された「スウェーデン社会民主党行動綱領によりますと、「2050年までにスウェーデンからの温室効果ガスの排出は半減されなければならない。気候変動は人類の生存にとって最大の脅威である。」(行動綱領 p91)とありますが、気候変動への対応は持続可能な社会を実現する一要素(最大ではありますが)という認識です。

(4)では、国際社会ではどうなのでしょう。英国では「Low-carbon Economy」という言葉が使われているようですが。どなたかご教示いただければ幸いです。

関連記事

日本経済新聞 「経済教室」から 低炭素社会構築の道筋 成長・福祉と同時対処を(2007-10-04)

この記事は前欧州連合大使であられた朝海和夫さんが書かれたもので、EUの対応が日本の対応と違って、もっと包括的であることを示し、「経済成長と環境対応、社会福祉という三者を総合して扱う、政治のリーダーシップが今こそ求められる」と結んでいます。

持続可能な社会、循環型社会、低炭素社会、自然共生社会 これらを組み合わせた社会とは何だろう(2007-10-24)

「2021年のスウェーデンプロジェクト」対日本の「脱温暖化2050プロジェクト」(2007-10-25)

2021年のスウェーデン 我々はすでに正しい未来の道を選択した(2007-10-26)

平成19年版「環境・循環型社会白書」の不可解(2007-10―27)