私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

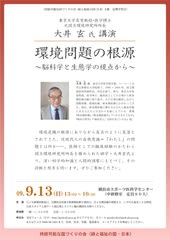

「学習会」 と 「シンポジウム」 のご案内:下の図をクリック

*持続可能な国づくりの会からのお知らせ

9月13日の大井玄氏の学習会は延期となりました。代わりに、岡野守也氏(上図の左)をお招きしお話を伺います。

詳しくは、当会のブログ(ここをクリック)をご覧ください。

EU議長国スウェーデンのカールグレン環境相が、毎日新聞のインタビューに答えて、「鳩山政権に期待している」と、今日の夕刊が次のように報じています。

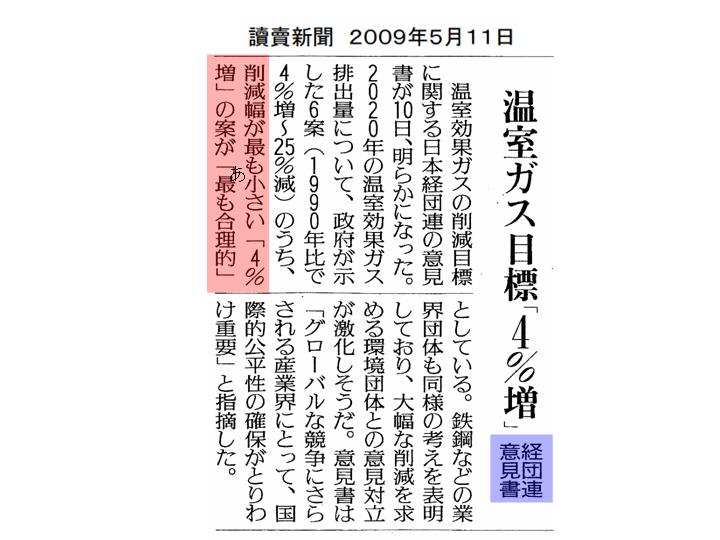

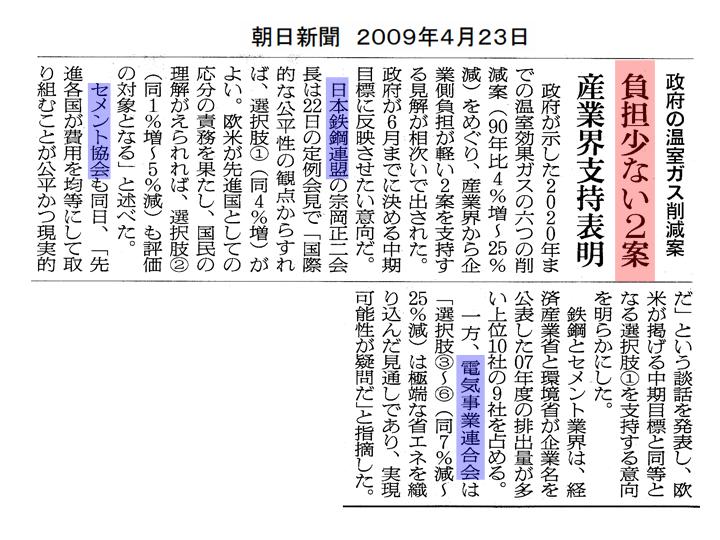

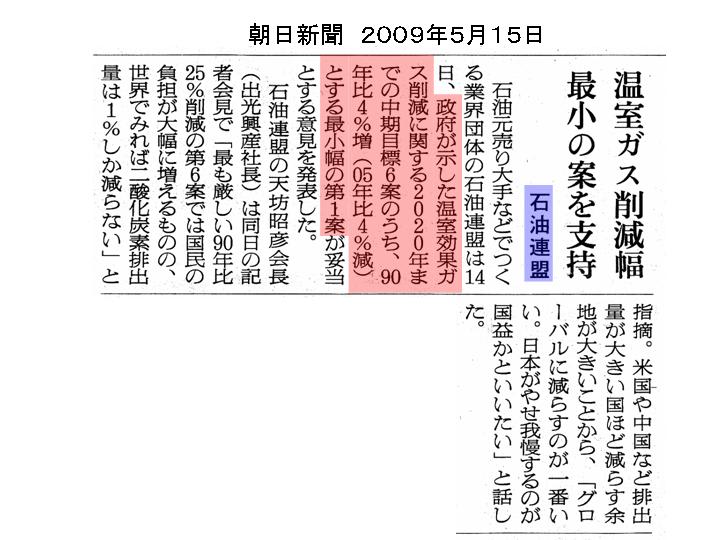

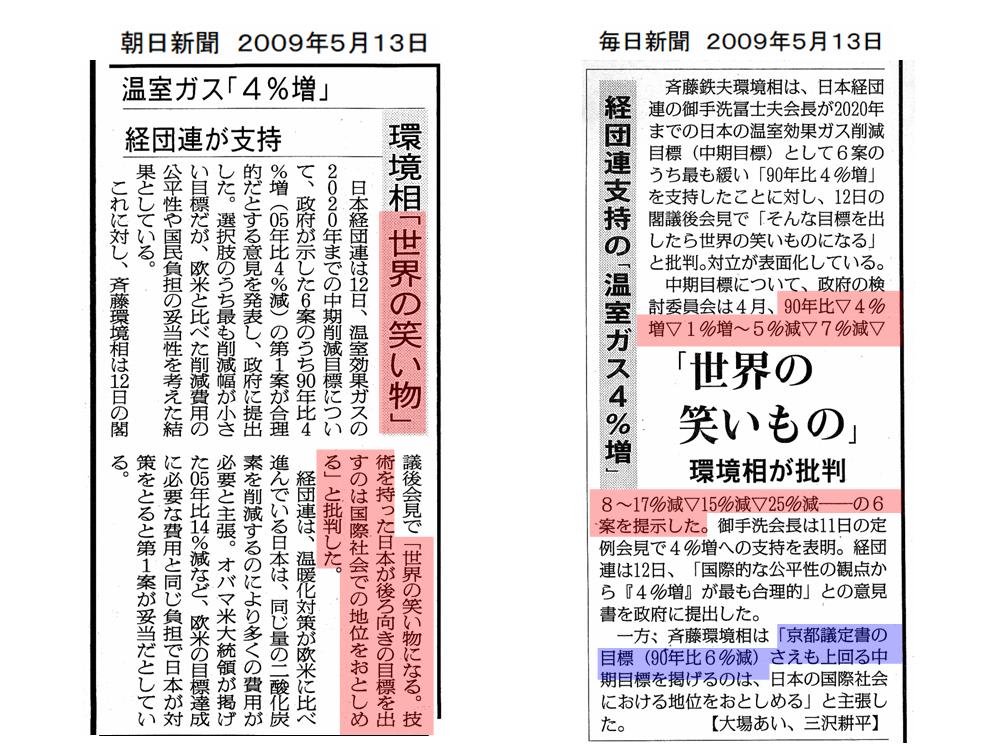

このインタビュー記事の背景を知るために、次の関連記事をご覧下さい。

関連記事

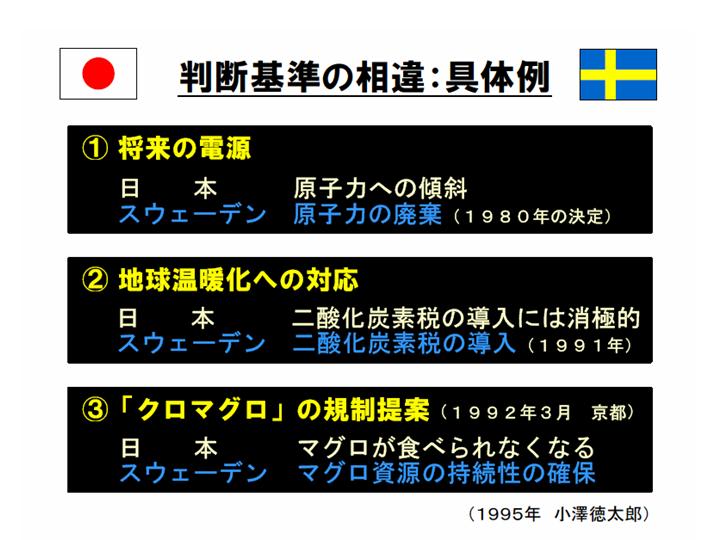

判断基準の相違③:「気候変動」への対応の相違(2009-08-13)

スウェーデンが「EUの議長国」としての活動開始(2009-07-02)

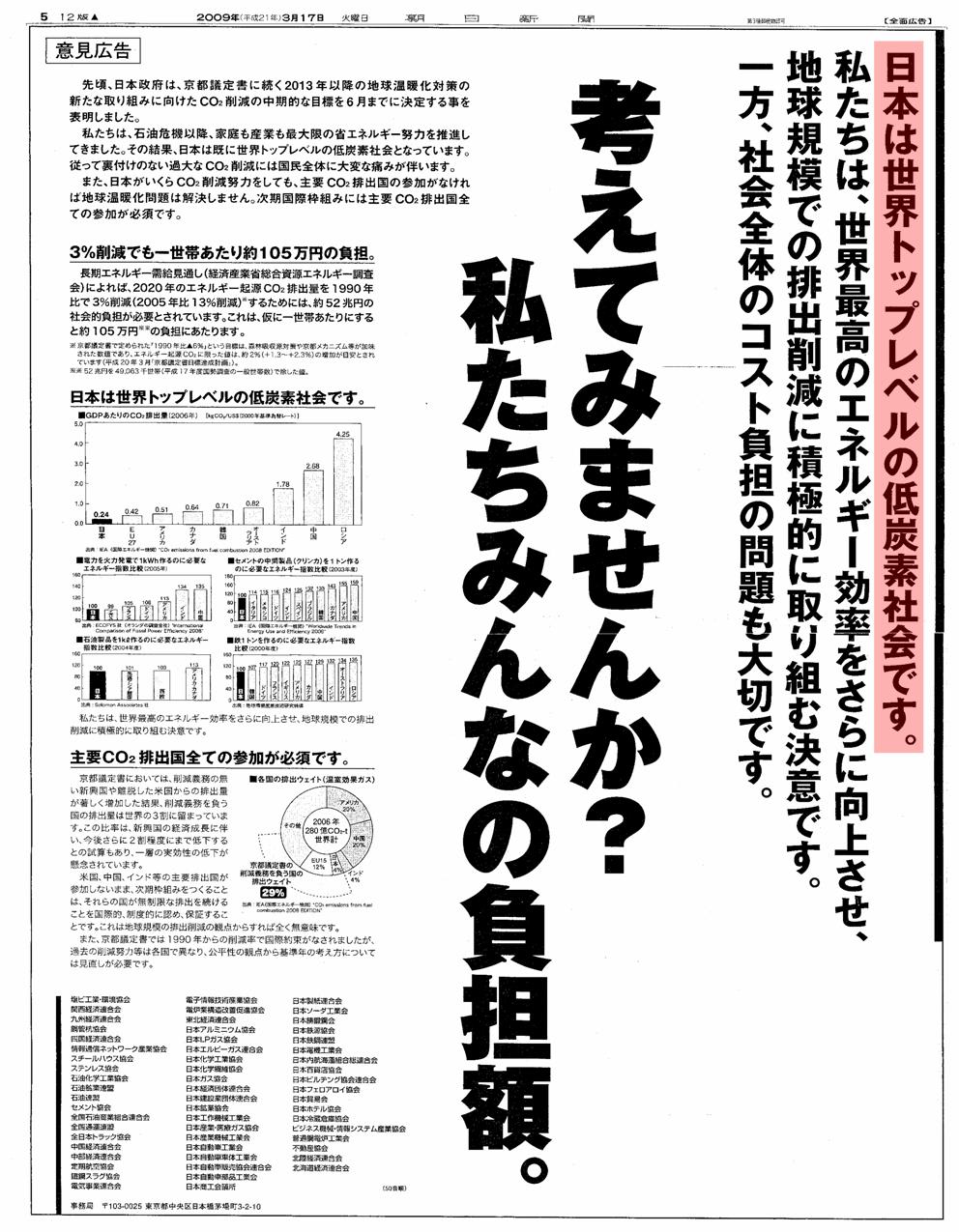

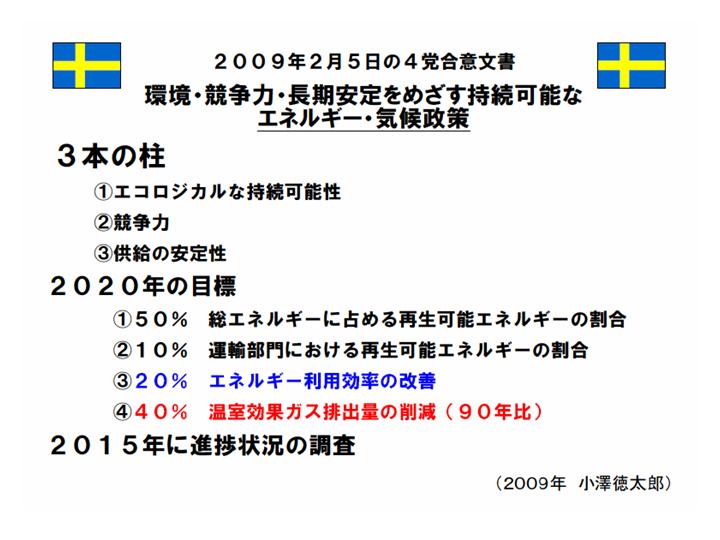

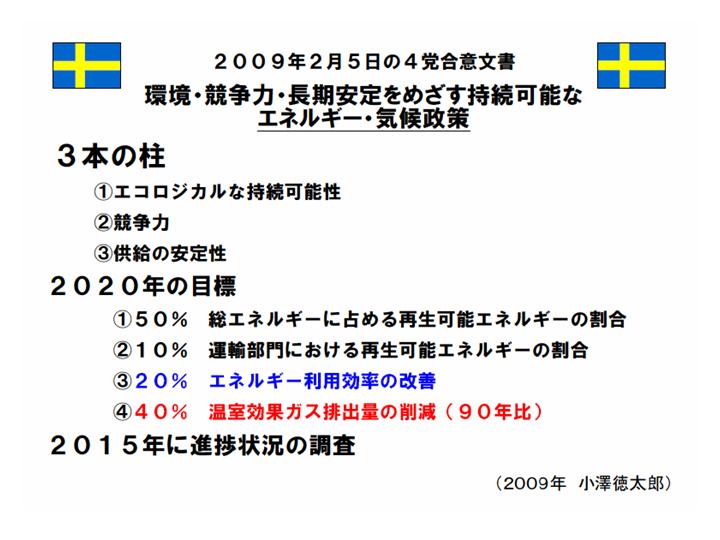

ちなみに、スウェーデンの2020年の温室効果ガス削減中期目標は、次の図に示しますように90年比で40%です。

関連記事

またしてもミスリードしかねない「スウェーデンの脱原発政策転換」という日本の報道(2009-03-21)

70年代からCO2の削減努力を続けてきたスウェーデン(2009-06-02)

アーカイブ(公開論文集)

「学習会」 と 「シンポジウム」 のご案内:下の図をクリック

*持続可能な国づくりの会からのお知らせ

9月13日の大井玄氏の学習会は延期となりました。代わりに、岡野守也氏(上図の左)をお招きしお話を伺います。

詳しくは、当会のブログ(ここをクリック)をご覧ください。

EU議長国スウェーデンのカールグレン環境相が、毎日新聞のインタビューに答えて、「鳩山政権に期待している」と、今日の夕刊が次のように報じています。

このインタビュー記事の背景を知るために、次の関連記事をご覧下さい。

関連記事

判断基準の相違③:「気候変動」への対応の相違(2009-08-13)

スウェーデンが「EUの議長国」としての活動開始(2009-07-02)

ちなみに、スウェーデンの2020年の温室効果ガス削減中期目標は、次の図に示しますように90年比で40%です。

関連記事

またしてもミスリードしかねない「スウェーデンの脱原発政策転換」という日本の報道(2009-03-21)

70年代からCO2の削減努力を続けてきたスウェーデン(2009-06-02)