私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

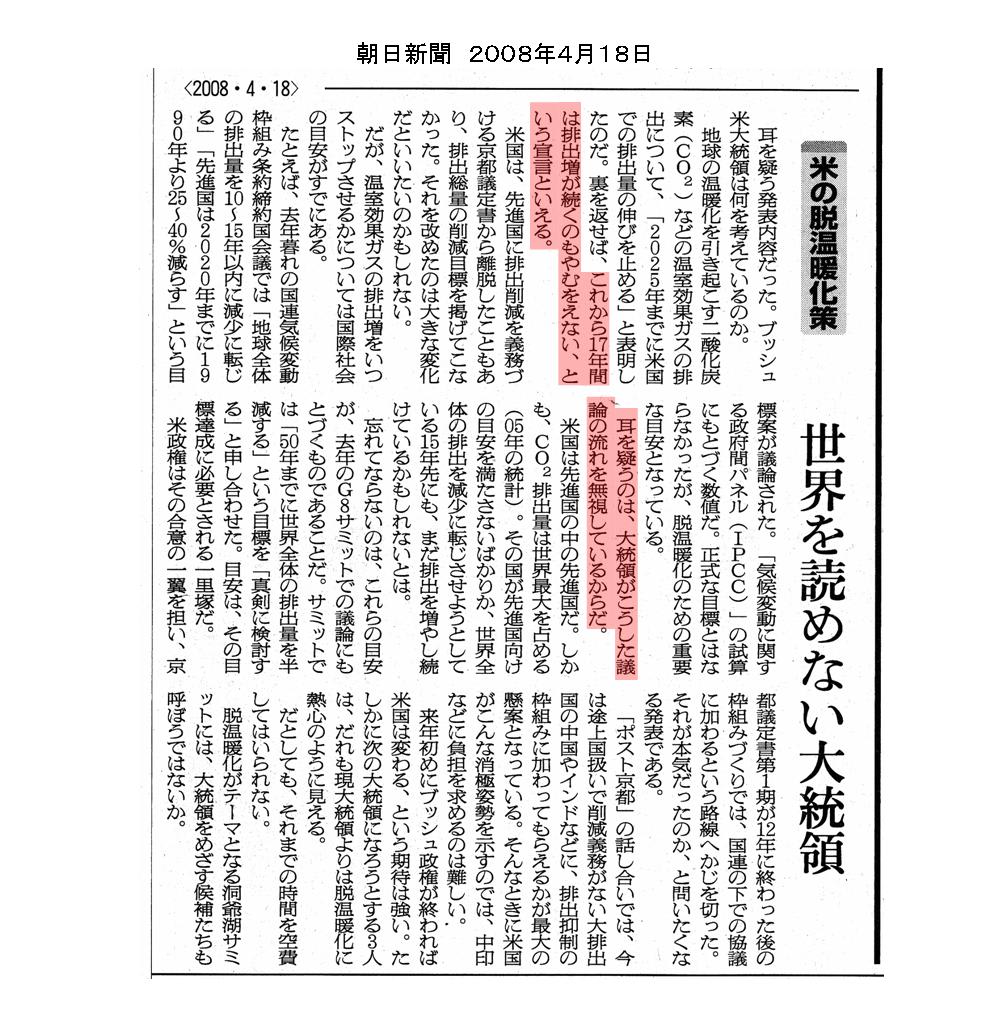

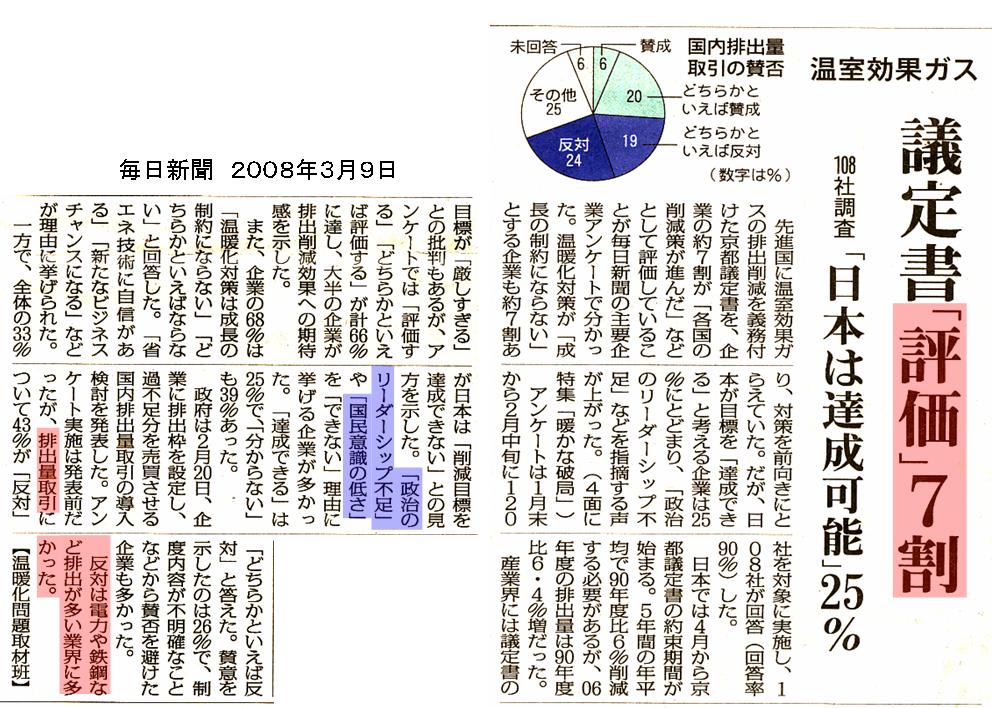

12月10日の環境新聞が「産業界の環境自主行動計画について 2007年度の達成状況」に関する、次のような記事を掲載しています。

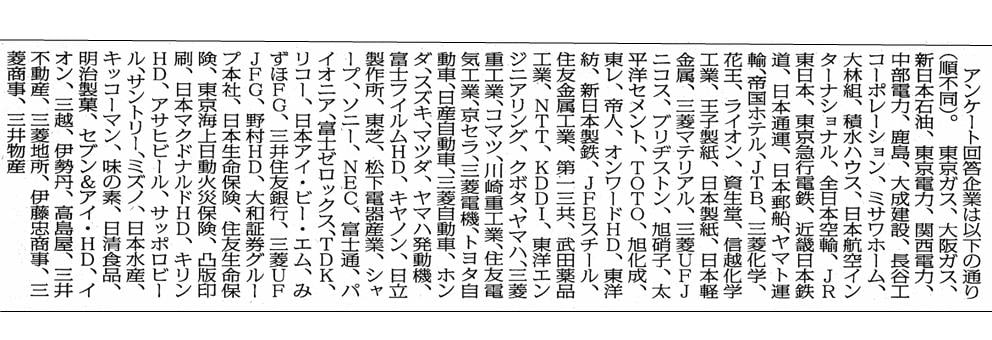

この記事によりますと、39業種中、過半数を占める20業種が目標未達成であり、CO2排出量については29業種で増加していたそうです。記事の最後に、昨年度の目標未達成の団体が公表されています。ここには、日本の主要な企業が参加する団体が名を連ねています。

公表された団体名を見て、私は2004年11月12日の朝日新聞に掲載された業界団体の意見広告「地球を守るために私たちは行動します。環境税はいりません。」を思い出しました。私には、昨年度の「環境自主行動計画」が未達成な団体とこの広告に名を連ねている団体がオーバーラップして見えます。

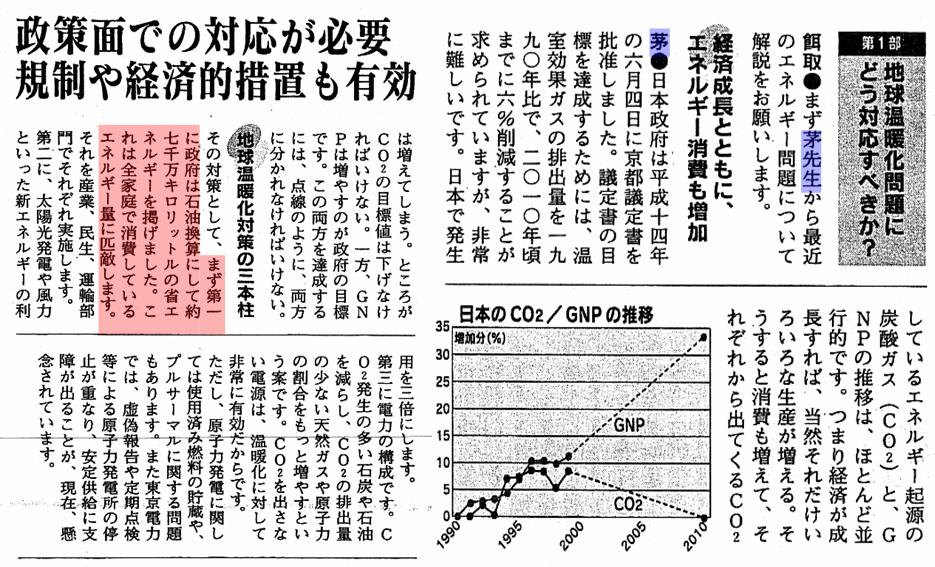

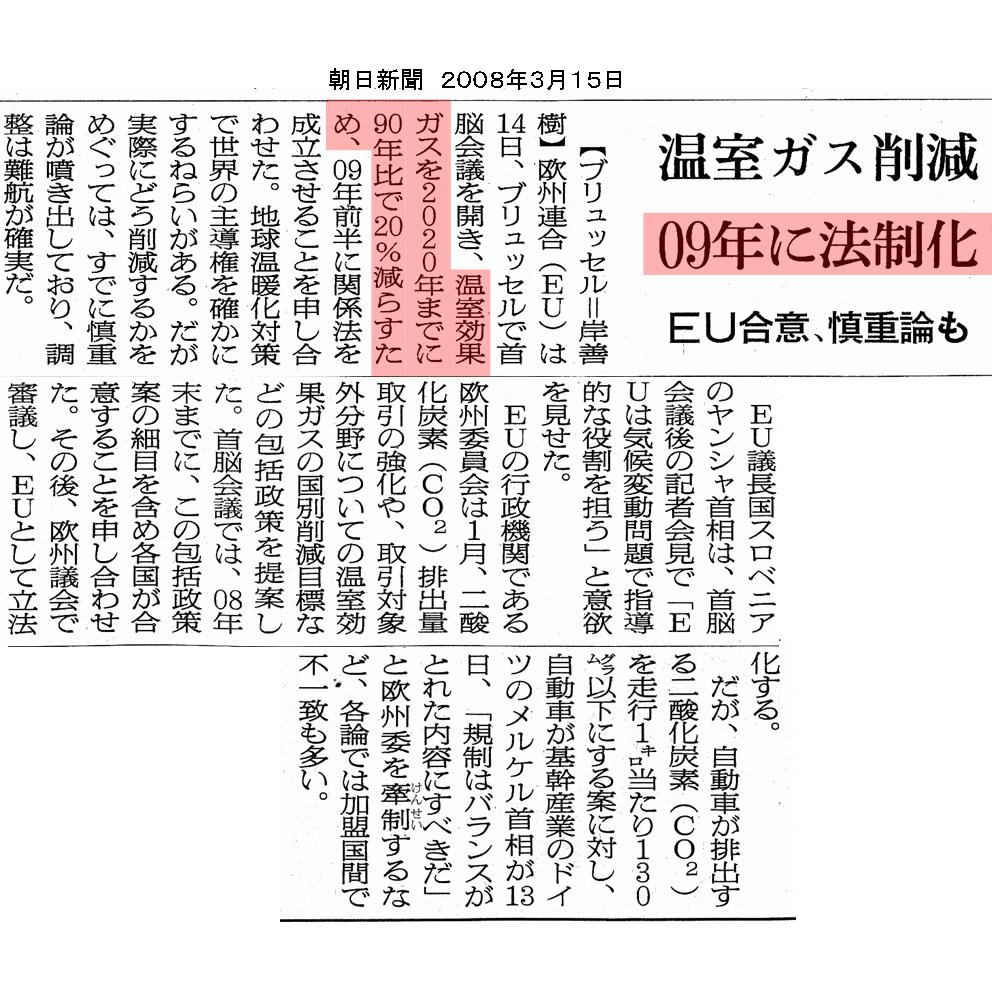

日本の産業界の「環境自主行動計画」に対して、私は以前から危惧を抱いてきました。そして、ことあるごとに警告してきました。その危惧がこの記事に表れています。「自主行動計画では、目標設定において総量と原単位の選択が任意である」というところです。京都議定書ではCO2排出量の総量削減を目標としているのですから、論理的に考えても「総量の削減」を目標とすべきなのです。次の図の私の意見と東京電力㈱理事の小林さんの意見を比べてみてください。

関連記事

日本の温暖化対策:経産省vs環境省 日本経団連vs経済同友会(2007-10-17)

松下、CO2排出量の目標を「原単位」ではなく、「総量」に!(2007-10-06)

温室効果ガス 「総量規制で」(2007-07-29)

緑の福祉国家15 気候変動への対応④(2007-01-26)

★あの時の決定が日本の「地球温暖化対策」を悪化させた(2007-02-26)

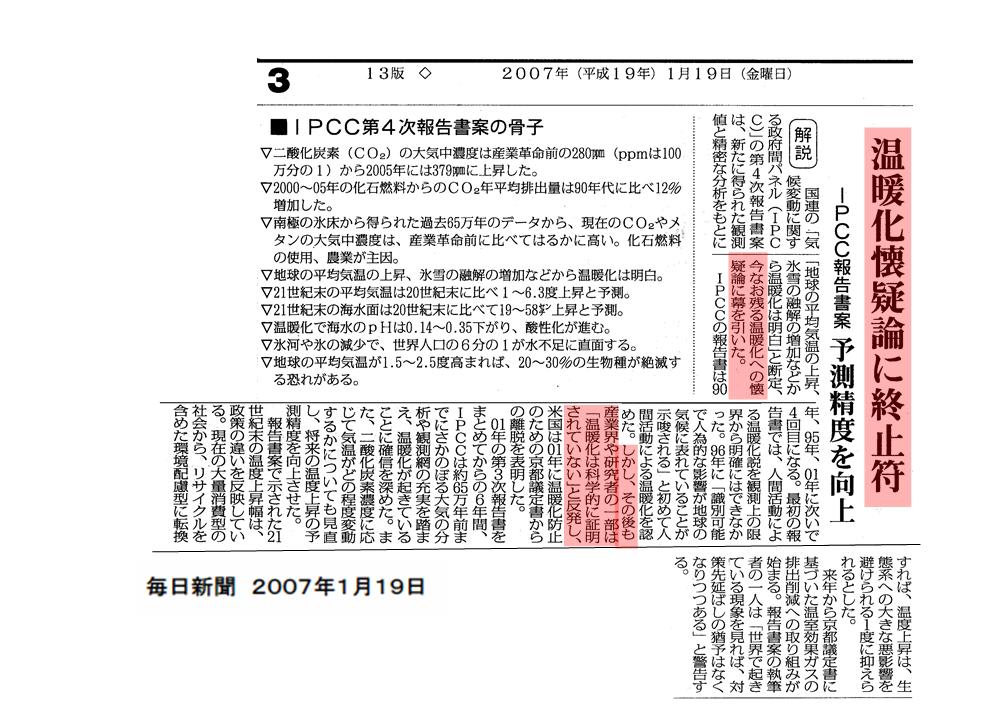

この記事に合わせて、2007年度の日本のCO2排出量が過去最高になったことを再確認しておきましょう。

このような結果は自然現象で起こるのではなく、政治や行政、企業などの選択した結果であることをしっかり理解してほしいと思います。

関連記事

日本がなぜ、「今日の化石賞」を受けるのか? 経済成長、エネルギー消費、CO2の整合性なき政策(2008-12-07)

数年前まで、「日本のCO2排出量は、世界に冠たる省エネ技術を駆使することによって産業界では増えておらず、問題は民生部門と運輸部門だ」と豪語していた産業界の見解はどこへ行ってしまったのでしょうか。

アーカイブ(公開論文集)

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

12月10日の環境新聞が「産業界の環境自主行動計画について 2007年度の達成状況」に関する、次のような記事を掲載しています。

この記事によりますと、39業種中、過半数を占める20業種が目標未達成であり、CO2排出量については29業種で増加していたそうです。記事の最後に、昨年度の目標未達成の団体が公表されています。ここには、日本の主要な企業が参加する団体が名を連ねています。

公表された団体名を見て、私は2004年11月12日の朝日新聞に掲載された業界団体の意見広告「地球を守るために私たちは行動します。環境税はいりません。」を思い出しました。私には、昨年度の「環境自主行動計画」が未達成な団体とこの広告に名を連ねている団体がオーバーラップして見えます。

日本の産業界の「環境自主行動計画」に対して、私は以前から危惧を抱いてきました。そして、ことあるごとに警告してきました。その危惧がこの記事に表れています。「自主行動計画では、目標設定において総量と原単位の選択が任意である」というところです。京都議定書ではCO2排出量の総量削減を目標としているのですから、論理的に考えても「総量の削減」を目標とすべきなのです。次の図の私の意見と東京電力㈱理事の小林さんの意見を比べてみてください。

関連記事

日本の温暖化対策:経産省vs環境省 日本経団連vs経済同友会(2007-10-17)

松下、CO2排出量の目標を「原単位」ではなく、「総量」に!(2007-10-06)

温室効果ガス 「総量規制で」(2007-07-29)

緑の福祉国家15 気候変動への対応④(2007-01-26)

★あの時の決定が日本の「地球温暖化対策」を悪化させた(2007-02-26)

この記事に合わせて、2007年度の日本のCO2排出量が過去最高になったことを再確認しておきましょう。

このような結果は自然現象で起こるのではなく、政治や行政、企業などの選択した結果であることをしっかり理解してほしいと思います。

関連記事

日本がなぜ、「今日の化石賞」を受けるのか? 経済成長、エネルギー消費、CO2の整合性なき政策(2008-12-07)

数年前まで、「日本のCO2排出量は、世界に冠たる省エネ技術を駆使することによって産業界では増えておらず、問題は民生部門と運輸部門だ」と豪語していた産業界の見解はどこへ行ってしまったのでしょうか。