ガンダムダブルオーは(特に2ndシーズンは)戦闘シーンが少ないほうが実は物語的にはかなり面白いんじゃないか、というのを本気で思ってしまったくらい、今回は登場人物たちの気持ちがまさしく「交錯する思い」だった第18話。

いやー、まじで僕の中でどんどんガンダムダブルオーは傑作化している気がします。

めちゃめちゃ面白いです。

特に今回は本作の重要テーマであるところの「対話」について、ある意味の答えが提示されたという感じがしました。

イノベイターの、いや、リボンズの言うところの「対話」というのが依然明確にならないので、それが果たしてどんな意味を持つのか分かりませんが、逆に本来的な「対話」の重要性が高まったというのがここ最近のお話の中で浮かび上がったんじゃないかなぁ。

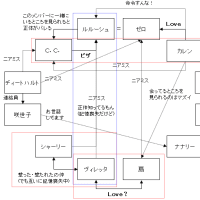

僕はこの物語自体は、裏主人公として沙慈とルイスの物語になっていて、平和で幸せなカップルだった二人が、戦争に否応なく巻き込まれて離れ離れになり、そして意図せず銃を向け合う間柄になってしまった、そんなすれ違っていく二人が、再び寄り添っていくことに希望を託したというか、視聴者的にもそこに否応なく関心が集まる、そうであってほしいと願う物語になってきていると思うんですよね。

そのためには超えなくちゃいけない壁がたくさんあって、しかもそれは戦争の真っ只中で、愛が憎しみに変わっちゃって、という非情な状況の中で、それでも沙慈はルイスに対して何ができるのだろうと苦悩しながらも、彼女に叫び続けるしかない、という答えを導いていく=それが沙慈の戦いになっていて、どんなに辛い状況でも、困難でも、気持ちを伝えなければ伝わらないんだよ、というそういうテーマを堂々と体現しているんだと。

日経ビジネスオンラインの水島監督のインタビューでも、「人と人のつながり」が監督のテーマであって、面倒を避けて人を知ることは出来ない的なコメントがあって、やはりそれはガンダムダブルオーの中でもまさにこれから描かれようとしているところなんじゃないかと思うんですよね。

沙慈とルイス。

この二人の物語がやはりこのダブルオーでの真のクライマックスだと思うな。

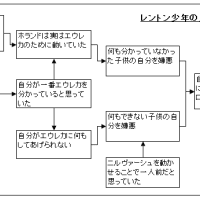

そう思うと、前回、セルゲイ大佐が散っていくというのも非情に大きな意味があって、前回の感想で書いたけれども、心を閉ざした息子のアンドレイにどう接して良いか分からず、心を開くための努力を怠っていたと本人が(アンドレイと、そしておそらくホリーに)懺悔するのですが、これはやはり対話を諦めてしまった結果が招いた、沙慈とルイスのIFの関係になっているかもしれず、そういったところを示唆したんじゃないかと思えるんですよ。

だから今回、沙慈がルイスに対して叫び続けることしかできないけれども、自分の意思で、自分の本心で、自分のためにオーライザーに搭乗していく、というところにぐっと来てしまうんですよね。

きっとマリーとアレルヤについても、もう一度本当の対話や、相手を理解したいと思うイベントが来るはず。

大佐の死は無駄じゃない、たぶん、きっと。

そのほか、ものすごく語りたいこともたくさんあるんだけれども(ライルとアニューとか、マネキンさんとか)、あとひとつだけ。

ラッセさんは1stシーズンラストで瀕死の重傷をやっぱり負ってて、きっとそれが擬似GNドライブによるもので、それが彼の寿命を縮めている(そういう意味ではブシドーの人もそうなのかも)だけれども、刹那の場合は何か違う要因が働いていて進行速度が遅いらしい。

これってやっぱりツインドライヴによるGN粒子の∞の輪による影響なんだろうか。

残り話数も少なくなってきたけれども、ダブルオー自身が最終兵器というか、最後の希望のような形になってきたという雰囲気が非情にかっこいいかも。

イノベイターであるリボンズも、自身が理解できていないことに対する畏怖や、上位種である自分が人間に劣るかもしれないという恐怖、そうしたものを抱えているかもしれず、それこそが上位に立ちたいと思う根源、見下ろす構図になる根源なんじゃないか、とも思うわけで、実は非情に人間臭いと思うんですよね。

こういった構図を全部キャンセルするのが「対話」であって、今回は登場人物たちが様々な問題を抱えながらも、心情を吐露しつつ、徐々にお互いをさらけ出すモードに入ってきたような気がします。

つまりイノベイターが目指す「対話」とは異なる、本当の、単純な、理解しあうための「対話」みたいな。

これがダブルオーのツインドライヴが描く∞の輪の中で、気持ちをダイレクトに伝えていくことが出来たなら、それこそ破壊兵器としてのダブルオーではなく、創り出すことができるツールとしてのダブルオー=∞の可能性、というかっこよさにつながって欲しい、なんて個人的期待度満載にしながら思ってしまうところ。

うはー、ダブルオーマジで面白いっす。

■機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン 1 (Blu-ray Disc)

■機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン 1

いやー、まじで僕の中でどんどんガンダムダブルオーは傑作化している気がします。

めちゃめちゃ面白いです。

特に今回は本作の重要テーマであるところの「対話」について、ある意味の答えが提示されたという感じがしました。

イノベイターの、いや、リボンズの言うところの「対話」というのが依然明確にならないので、それが果たしてどんな意味を持つのか分かりませんが、逆に本来的な「対話」の重要性が高まったというのがここ最近のお話の中で浮かび上がったんじゃないかなぁ。

僕はこの物語自体は、裏主人公として沙慈とルイスの物語になっていて、平和で幸せなカップルだった二人が、戦争に否応なく巻き込まれて離れ離れになり、そして意図せず銃を向け合う間柄になってしまった、そんなすれ違っていく二人が、再び寄り添っていくことに希望を託したというか、視聴者的にもそこに否応なく関心が集まる、そうであってほしいと願う物語になってきていると思うんですよね。

そのためには超えなくちゃいけない壁がたくさんあって、しかもそれは戦争の真っ只中で、愛が憎しみに変わっちゃって、という非情な状況の中で、それでも沙慈はルイスに対して何ができるのだろうと苦悩しながらも、彼女に叫び続けるしかない、という答えを導いていく=それが沙慈の戦いになっていて、どんなに辛い状況でも、困難でも、気持ちを伝えなければ伝わらないんだよ、というそういうテーマを堂々と体現しているんだと。

日経ビジネスオンラインの水島監督のインタビューでも、「人と人のつながり」が監督のテーマであって、面倒を避けて人を知ることは出来ない的なコメントがあって、やはりそれはガンダムダブルオーの中でもまさにこれから描かれようとしているところなんじゃないかと思うんですよね。

沙慈とルイス。

この二人の物語がやはりこのダブルオーでの真のクライマックスだと思うな。

そう思うと、前回、セルゲイ大佐が散っていくというのも非情に大きな意味があって、前回の感想で書いたけれども、心を閉ざした息子のアンドレイにどう接して良いか分からず、心を開くための努力を怠っていたと本人が(アンドレイと、そしておそらくホリーに)懺悔するのですが、これはやはり対話を諦めてしまった結果が招いた、沙慈とルイスのIFの関係になっているかもしれず、そういったところを示唆したんじゃないかと思えるんですよ。

だから今回、沙慈がルイスに対して叫び続けることしかできないけれども、自分の意思で、自分の本心で、自分のためにオーライザーに搭乗していく、というところにぐっと来てしまうんですよね。

きっとマリーとアレルヤについても、もう一度本当の対話や、相手を理解したいと思うイベントが来るはず。

大佐の死は無駄じゃない、たぶん、きっと。

そのほか、ものすごく語りたいこともたくさんあるんだけれども(ライルとアニューとか、マネキンさんとか)、あとひとつだけ。

ラッセさんは1stシーズンラストで瀕死の重傷をやっぱり負ってて、きっとそれが擬似GNドライブによるもので、それが彼の寿命を縮めている(そういう意味ではブシドーの人もそうなのかも)だけれども、刹那の場合は何か違う要因が働いていて進行速度が遅いらしい。

これってやっぱりツインドライヴによるGN粒子の∞の輪による影響なんだろうか。

残り話数も少なくなってきたけれども、ダブルオー自身が最終兵器というか、最後の希望のような形になってきたという雰囲気が非情にかっこいいかも。

イノベイターであるリボンズも、自身が理解できていないことに対する畏怖や、上位種である自分が人間に劣るかもしれないという恐怖、そうしたものを抱えているかもしれず、それこそが上位に立ちたいと思う根源、見下ろす構図になる根源なんじゃないか、とも思うわけで、実は非情に人間臭いと思うんですよね。

こういった構図を全部キャンセルするのが「対話」であって、今回は登場人物たちが様々な問題を抱えながらも、心情を吐露しつつ、徐々にお互いをさらけ出すモードに入ってきたような気がします。

つまりイノベイターが目指す「対話」とは異なる、本当の、単純な、理解しあうための「対話」みたいな。

これがダブルオーのツインドライヴが描く∞の輪の中で、気持ちをダイレクトに伝えていくことが出来たなら、それこそ破壊兵器としてのダブルオーではなく、創り出すことができるツールとしてのダブルオー=∞の可能性、というかっこよさにつながって欲しい、なんて個人的期待度満載にしながら思ってしまうところ。

うはー、ダブルオーマジで面白いっす。

■機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン 1 (Blu-ray Disc)

■機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン 1

サジの主役性なんですが、前回から、白いパイロットスーツを着始めた時点で、ええっ?!て感じで一気に強まりましたね。可也の遅咲きでしたが。笑 なんたって、白は、歴代の主役カラーですからね。で青は死ぬ役が多いんですが...。冷汗/笑

しかし、ネーナといい、ヒーリングといい、アニューまで、イノベイター系の女というのは...あははっ。笑 使えるんだか、使えないんだか、良く判りませんねえ。笑/殴

イノベイターといえば、リジェネの反抗期も頂点に達しつつ有る様で、彼の忠誠心というか、親近感というかは、リボンズや他のイノベイター達よりも、遺伝子的に近い、兄弟(?)ティエリアに向いてる様ですね。兄弟繋がりで言えば、何時から留美は、フツーに紅龍を「お兄様」と呼ぶ様になったんでしょうね? 難 四カ月とは長いものです...。笑

と思いきや、アヘッドIIもエンペラスも登場せず、未だに赤いジンクスIIIは出てくるは、磨きがかかったのは、マスラオのトランザムだけ? まあ、期待が出来るのは、やはりこのコンビでしたね。笑 グラハムも、ビリーの前では、仮面を外すんですね。盟友への武士の礼儀とでもいう所でしょうか?

最後に、高エネルギー状態のGN粒子の影響に関しては、以前にも書いた通り、基本的には、テロメアを破壊し、寿命を縮める訳ですが、それに対しては、これも以前書いた通り、ベーダがイノベイター用に開発した人型生体に使われているナノマシーンを投与する事で、普通の人体にも同様の効果が得られる事から、亡きJ.B.モレノが、薬品化したんですが、そのデータが、今のCBには無いんでしょうかね? モレノも誰かさんみたいに、手書きのノートに残しておくべきでしたね。笑 ただ、刹那においては、進行が遅いという事は、量子化された時に、悪性の粒子が、身体から抜け出てるんでしょうかね? だとしたら、サジはもういいから、ラッセを後ろに乗せてやってよ。戦闘じゃあ、全然、役の立ち方が違うんだし。笑

さて、なんだか、アニュー、かわいそうなことになりそうな気が…。ライルはなんだか、死にそうな気がするのは私だけでしょうか…。

>だから今回、沙慈がルイスに対して叫び続けることしかできないけれども、自分の意思で、自分の本心で、自分のためにオーライザーに搭乗していく、というところにぐっと来てしまうんですよね。

ぐっときましたよ。お姫様奪還作戦。正面切って戦うばかりが戦いじゃない。戦う理由だって、好きな女を助けるためだって立派な理由だと思います。

最近「テロとの戦い」というフレーズが使われなくなって、本当にうれしいですが、テロをなくしたいのなら、経済的安定、政治的自由、教育、福祉、医療などの分野に力を入れなければ、絶対に無理です。イスラエルにロケット弾を撃ち込むハマスが、なんであんなにパレスチナの人々に支持されるのか、それは世界が見捨てた人々に、教育、福祉、医療などの分野で貢献したからなんですよね。だから、マリナ・イスマイールが歌を歌うことも、子供に銃を撃たせないようにしてかばって倒れたことも、争いの連鎖を断ち切るための必要な戦いだと受け止めています。

それにしても、戦闘シーンがないときの方が充実していて面白いと、私も思っています。今回、静かでしたが、良かったですね。

■壁

燕。さんの感想に目を通していて改めて思ったのですが、第1期は、その日常が戦争と隣り合わせにある人たちと、戦争とはある程度距離を置くことの出来る人たちとが登場するわけですよね。で、誰しも、その生活の針が両端に触れる世界の中で生きている、と。そして、その中で、双方を別けるかのような“壁”の存在と、それを意識する者・意識しない者との差異が際立って描かれていたように思います。

第2期では、第1期の構造を基本に、世界の統一が進む中で、誰しもその日常が戦争(紛争・蹂躙)と隣り合わせにあるにも拘わらず、そのことを対象化すること自体を否定されている人たちと、各々の経緯あって、対象化することを可能とした人たちが努めて描かれているように思います。でも、そんな彼らも、自分たちの帰属する場所への拘りがある中で、各々として現実を対象化しつつも、すれ違いがある、と。

そんな中で、(視聴者によって意見が分かれるとは思いますが、)本来、マリナと子どもたちが紡いだ歌は、かなり意義深いものであるはずなのですよね。ダブルオーライザーのトランザムによる∞効果で、あの領域を描くことは出来ても、個々のすれ違いがなくなることはない。でも、それを放置したままでは、何も変わらない。その点、マリナと子どもたちが紡いだ歌は、皆が本来望む共通項であり、意思を等しくすることの出来るはずのことなのですよね。

シーリンのパソコン(?)のラジオから、マリナと子どもたちが紡いだ歌が流れていましたが、∞効果(GN粒子の拡散)により周知された歌を収録して公的なラジオに流すことが出来るのは、多分にGN粒子による量子演算システムを採用しているであろうヴェーダ以外にありません。とすれば、ヴェーダそのもの(もしくはリボンズ)が本来は望んでいることも、マリナと子どもたちが紡いだ歌に繋がることなのかも知れないのですよね。

が、それに至るまでに、各々の登場上人物らが、彼ら自身として人間であるが故にある“壁”と一体どのように向き合うのか。楽しみですよね。

■こばやしさんへ

>テロをなくしたいのなら、経済的安定、政治的自由、教育、福祉、医療などの分野に力を入れなければ、絶対に無理です

私も同意見です。ただ、『ガンダム00』の場合は、殊にガンダムシリーズのように宇宙進出が一定度進んだ末のコロニー設定があるような作品をして見落としがちなことを、再提示していることが憎い演出ですよね。

コロニー建設が可能となっている場合、戦争が商売になることを知っている人たちは、紛争状態が宇宙に広がることを承知で、民族など一角の勢力ごとにコロニーをまずは与えるようなことをして、経済的安定、政治的自由、教育、福祉、医療などの分野への投資を促すことを進めようとするはずです。そしてそれは、従来のガンダムシリーズのように、新たな帰属先を提示するだけでなしに、地球との断絶を通した破壊への道を許すことになります。

そのため、もし、それを避けたいのであれば、コロニー建設が可能となっていない時点で、各勢力をして対話を進めることを可能として、経済的安定、政治的自由、教育、福祉、医療などの分野への投資を促すことを可能とする必要があるわけです。が、そのためには一体どうすれば良いのか。その道程を適えるための方策を一体どうすれば実現させることが出来るのか。それが問われることになりますよね。

ですから、こばやしさんが教鞭を採られていらっしゃることも、私としては凄いと思います。私自身、そのために私として出来る“何か”を探している最中なのですが、中々。せめて、こうして記すことなどが誰か彼かの心に届くようなものとなれば良いのですが…。本当に、難しいですよね。

これと対比を鮮明にしながらマイスター達は、準主役達は対話することをあきらめず、戦っていくんだ、そんな皆の決意を表したような、そんな今回のエピソードでしたね。刹那とティエリアは、それぞれ現在対話しなければならない存在を呼びましたが、個に対して対話を呼びかけることなく全体の存在に対して対話を呼びかけ、そしてそれが成功することはあり得ない、個への対話、想いの力が原動力で全体を包んでいく、と私はそう思っていますので、彼ら二人はもうすこし考えることになるのではないかと想像しています。刹那はともかく、ティエリアは誰がカウンターパートになるのでしょうね~???『~ですぅ~』のお嬢さんだったりして(苦笑)。ピーリスに対しては、ハレルヤが対話を持ちかけて、二人で旅立つような気がしますが…ほかのマイスター達はともかく、アレルヤとマリーは、“父親”との約束を守るため最後まで舞台に立ち続けていてほしい、なんて思ったりして。

そして、銃は、争いは、戦争は憎しみの連鎖しか生まない、どこかでそれを断ち切らなければならないけれど、とそれを一生懸命考えている姫様も、暴力のなかで真実を見つけていかなければならない、そんな旅立ちの始まりがきたかなと思いました。

余談になりますが、管理人さんもご指摘したか、前回の話はまさにアクシズを地球の重力から引きはがした“逆シャア”の奇跡と同じ流れでしたが、この後を丁寧にフォローするようなストーリーは今までにない“ガンダム”なので、この後のストーリーにとても期待しています。ほんとは、福井さんあたりのガンダムでニュータイプ発生後の“先へ進む”次の世界観がみれると思っていたのですが、彼も富野イズム継承者なのか、“でもやっぱり歴史は繰り返されてしまう”という方向が好きなようですからね(苦笑)。ニュータイプが脳量子波であったりGN粒子であったりと違いますが、今回のガンダムは、ファーストが示した、“人と人はわかり合える、けれども…”という命題に正面から向き合っているように思えますので、機械よりもより人間的な動きや感情の流れにより意味を見いだしているガンダムファンとしては、これからの展開がすごい楽しみです。ラストへ向けて、OPでもEDでもマイスター達が別れる状況が示唆されていますが、これが対話の先にあることなのでしょうかね?興味深いです。

リジェネと王留美の接近なんてのも面白いのですが、紅龍の呼び方はやっぱり気になりますよね。

普段は王留美も表情や表現を抑えているけど、今回のように興奮したりすると、そういった自分に課している枷みたいのが外れる?とか。

僕は王留美はお兄ちゃん大好きっ子で、王家の党首として引き継がないといけなかった家系?を呪っている、とかそういう展開が欲しいなと思うんですが。

#王留美が世界を破壊したがっているのは、兄と添い遂げられない世界とか、そんなのいらない、みたいな。

そういう展開駄目ですか?

GN粒子の副作用ですが、モレノノート、みたいなのがあると良いですね。

何となくアニューあたりが再生医療の専門家として引き継いでくれると面白いなと思いますね。

ラッセはそういうことだったんですね。

手遅れか?と見せかけて、間に合って欲しいものですが。

最後に、やっぱり僕は沙慈が主人公で、彼が叫び続ける、諦めずに語りかける、これが本当の対話になるんじゃないかと思うんですよね。

#というか、そうであってほしい。

沙慈=些事=瑣末なこと、なんですが、沙慈という本来どこにでもいる普通の少年(だったはず)の思いが届く、というのが最大のカタルシスなんじゃないかと思います。

ソーマとしての復活は、というか、マリーとしての復活が早かったからきっとどこかであると思ってましたが、なるほど、復活のきっかけがあるとしたらそのタイミングしかないな、という感じで、いろんな意味でセルゲイさんの退場には意味がありすぎた、と思うところです。

あと、水島監督はインタビューなんかでも言ってるのですが、相互理解をどう導いていくか、的なところが作品を作るうえでのライフワーク的に考えているという趣旨のことをおっしゃっていたので、いろんな意味でダブルオーも「対話」へとつながっていくんでしょうね。

戦っても戦争は終わらない、ならばどうしたら良いか?というのを日本アニメーションは意外と真剣に考えてたりするので、文化的にも僕は凄いことだなと思いますよ。

#やはり経済格差、貧富の差、貧困・飢餓で夢をもてなくなると右傾化してテロリズムへと進んでしまう。

#そういう意味で僕はダブルオーはドラッカーだ、ということを考えてしまうんですよね。

#彼の経済活動に対する意味=彼の社会幸福論者としての意味は同義だと思うから。

マリナさんのラストの引きは本当に気になりますよね。

子供に撃たせてはいけない、というのは普通に社会メッセージとしても有りだと思いますよ。

大和さんの言う、戦争を軸とした「壁」の存在というのは僕はその通りだと思いますね。

第1期は意識している者と無関心の者を接点なく描きながら、実は物凄く薄い「壁」の隣り合わせ状態だったことを描いた。

第2期は第1期でその「壁」を認識させるべく戦ったソレスタルビーイングだけれども、結果として何も変わっていなかった、というところから始まるのが面白いところですよね。

作られた虚構の平和を前にして、でも何かが違う、と思う人たちが徐々に増えてきている、というのと、もともと抑圧されていたもの、抑圧側にまわっているんだけれども、でも自分の信念もあって、みたいなステークホルダーの立ち位置が非情に微妙で、すれ違ってしまう。

そこで、歌ですよ。

これはインパクトあると思うんですよね。

純粋な願いは時として物凄いインパクトがあると思うんです。

#ヴェーダが録音して流したかどうかは僕は分からないですが。

#少なくともリボンズは自分を神と位置づけてしまったので、何となく違う気がしますけどね。

逆にリボンズからしたら、こういう歌は脅威もしくは畏怖の対象になるんじゃないか、と。

自分より下だと思っている者からの理解を超える反撃は、自分が上位者だと思っている人間にとっては脅威意外の何者でもないと思うんですよ。

#そういう意味でツインドライヴやトランザムも彼にとっては、彼が理解できないこと&それを自分より下位のもの(と自分が思っている者)にイオリアが託した、と言うこと自体が気に入らないし、脅威であり、自身の存在理由を脅かす脅威なんじゃないかな、と。

だからダブルオーを奪取しようとした、という意外とリボンズも人間臭いというか、子供っぽいというか。

彼こそが真の対話を恐れるもの、だと僕は思ってるんですけどね。

そうなんですよね、アンドレイは悲しいほど父セルゲイに似た男だった、というのがここでわかってしまう。

それが皮肉であり、またそれが有る意味のバッドエンドだったんじゃないかと思うんですよ。

アンドレイにそれを気づかせるのは僕はルイスだと思ってますよ。

セルゲイさんのときはソーマがいたんですよね。彼女に亡きホリーの面影を重ねて、彼女の任務に対する頑なさに自分を重ねて、そして彼女を救うことがアンドレイのオルタナティブ的贖罪になっていたんじゃないか、と。

であるならば、アンドレイにとってのソーマは今のルイス。

乙女発言の相似からも、スミルノフ家の男はそういう運命なのか?

#でも、アンドレイは父を殺してしまったから、彼が辿るのもバッドエンドになるかもしれない。

#けれども、セルゲイがソーマを救ったように、僕はアンドレイがルイスを救って欲しい、と願望的にも思ってしまうんですよね。

ティエリアのカウンターパートは難しいですねぇー。

意外とリジェネじゃないですか?

#エンディングでティエリアの眼鏡とジャケットが対になってましたけど、誰のだろう?という感じだし。

あと、逆シャアから始まるNNNさんのコメントは僕も結構同意見なんですよねー。

基本的にこれまでのガンダムシリーズはニュータイプを否定的に描いてきてるんですよね(幸せにはならない)。

それが冨野イズムなのかもしれないけれども、水島監督は結構ニュートラルにガンダム見てるんですよね。

#水島監督に監督のバトンが渡ってきたのもそういう経緯があったのかもしれないな、とインタビューとか読んで思いましたよ。

#(作品が)ビッグネーム過ぎる&俺のガンダム!的なものは描けないor俺のガンダム!!を描くとバランスが崩れて確かにおかしくなる・・・等。

実は僕はこの点がダブルオーにおいて一番好きなところかもしれない。

ファーストガンダムにこれだけニュートラルにナチュラルに真っ向勝負している作品もないと思いますし、ストーリーの骨も太い。

これが本当に楽しみなんですよ。

■彼こそが真の対話を恐れるもの、だと

私も、その言葉としては同意見です。ただ、私としてリボンズの真意が何処にあるのか分からなくなっていまして。先日発売されたアニメ情報誌『Newtype』の最新号にて、第1期後第2期前のティエリアの心境、並びにリボンズとリジェネの会話などが漫画として描かれていまして、それに目を通した上でのことです。

その漫画に目を通す限り、(表現は悪いですが)駒の全ての配置はイオリアの計画としてあったようなのですよね。で、計画遂行者としての矜持がある以上、それに外れたこと(ツインドライヴ、トランザムetc.)は許せない気持ちは分かります。まずは計画ありきで、人間の可能性への視線を閉ざした精神的な構図は、かつてのティエリアを連想させるほどです。

そしてそれだけに、???となってしまって。

ティエリアの場合は、二ールやスメラギさんを始めとした人間として完璧とは流石に言えないまでも出来た人たちがいて、今のような道程を適えることが出来ています。でも、リボンズの場合は、イエスマンとも呼べる者かつ見下せる者を周囲に侍らせようとする中で、今のような道程を見せることになっているわけです。その意味で、燕。さんの仰られることは非常に共感を覚えます。

でも、そうして彼の本心が隠しに隠される(…もしかして、本心というもの自体がない?)中、幼い頃の刹那に対して初めて本心のようなものを抱き、ヴェーダに干渉して彼をガンダムマイスターにするまでになったわけですよね。で、「その彼の本心として、刹那の死(=ダブルオーライザーの奪取)を本当に望んでいたのか?」という疑問がありまして。

サーシェスは、「対峙可能な力の行使者がなければ、戦争に生きる者として面白くはないから。」という理由で刹那を殺しはしませんでした。が、私の勝手な推測かも知れませんが、第1期で(指示されてもいないのに)絹江を殺した行動等を含め、サプライヤーをして顧客の本心を見抜いた提供をすることが、顧客との関係を長期的なものとすることが出来るだろうことを考えると、「本当に、サーシェスだけの気持ちなの?」と、疑ってしまうのです。

そうしたことを考えると、「計画遂行のために上段に構えて気取ってはいるけれど、本心は一番に人間との対話を望んでいるのでは?」と、思ってしまうのですよね。奇しくも、先に挙げた漫画の中で、イノベイターの中で人間に興味を持っているのは、リボンズとティエリアだけのような表現がありますし。

そうしたことを考えると、劇中の描写も併せるに、「真の対話を本当に恐れているのは、リボンズとティエリア以外のイノベイターたちなのでは?」という疑問も抱いてしまうわけでして(つまり、リボンズは、リジェネらイノベイターの有用性を認めながらも、彼らの上に立ち、彼らを牽制しているという構図も想定可能と見たわけです。)。

■ヴェーダ録音

すみません。当て推量です。が、GN粒子を通して聞こえている音は、耳(頭)で聞くことは出来ても、従来的な機器で録音は出来ないはずなのですよね。それを考えると、一般のラジオ放送に乗せる可能性が一番高いのは、消去法的にヴェーダということになります。リボンズはヴェーダにアクセス(干渉)しているわけですし、それを望んでいないのであれば、「歌の音を拾うだけでなく、一般のラジオ放送に乗せることを止めさせるのでは?」と、考えたわけです。

私の見方が正しいにせよ誤っているにせよ、劇中での展開が切に望まれます。燕。さんやNNNさんと同じく、私も冨野イズムの先が一般向けに一体どのように描かれるのか、非常に興味惹かれますから。

リボンズの本心については最後のクライマックスで本心の吐露があるんじゃないかと踏んでいます。

黒田脚本ならば、その辺はキャラからしゃべらせるんじゃないかと思っているので。

ここまでのリボンズを考えるに、計画遂行者(上位種)としての矜持、そしてその計画変更があったから自分が捨てられたことへの恨み、存在理由を奪われることへの恐怖、(上位種としての目線からの)人間への興味、という点があるんじゃないかと思っています。

それらを踏まえたうえで、水島監督がインタビューで語っている、ショートカット思考への警鐘、上位に立っているからこそ、理解不能なもの、上位にいることを脅かすものへの恐怖、これらが対話やコミュニケーションを阻害するもの、という位置づけをしているので、まさにリボンズなんだろうな、と。

だから計画外のダブルオー、ツインドライヴ、トランザムなどは自分の存在理由を否定しかねない脅威対象として現在においては抹殺対象であり、自分のものにしなければならないという、無かったことにしたい対象なんじゃないかと思います。

刹那を少年期に救ったときとは状況が変わってしまっている。

人間を興味の対象としてみているのは変わりないと思いますが、そういった自己矛盾的な気持ちもまたリボンズは併せ持っているんじゃないですかね。