昨日1月24日は母(大正3年生まれ)の98歳の誕生日でした。

白寿は数え年で祝うものと言うことなので、盛大に白寿のお祝い会を開催しました。

集まってくれたのは母の3人の息子とその連れあい・2人の孫・それから腰越に住む80歳になる甥のTさんの9人です。

Tさんは2年前に母が大腿骨骨折で入院し、食欲を失っていたときに、腰越漁港に揚がった新鮮なハマチの刺身を届けてくれて、それをきっかけに母が食物を口から食べられるようになった恩人です。

皆さんに渡す記念品として、飛んでいる2羽の鶴を描いた七宝焼きの印鑑入れと紅白のお饅頭を手配しました。

メインの料理は母の大好きな甚伍朗寿司から「松にぎり」を取りました。

家で用意した料理はゴマだれサラダとてんぷらです。

6時前頃から、お祝いの会が始まりました。

Tさんは「白寿のお祝いには何を贈れば良いかわからないから」と金一封を持ってきてくれました。

孫の一人Aくんとそのお嫁さんが今はやりの素敵なポンチョをプレゼントしてくれました。

下の弟(末の息子)夫婦が素敵なバラの花束とお菓子を届けてくれました。

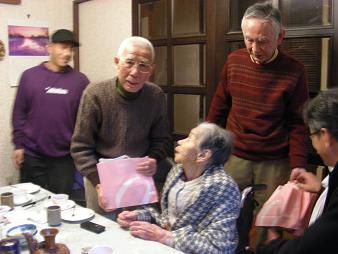

写真は母と3人の息子たちです。

誕生日のデコレーションケーキは次男夫婦ともう一人の孫のKくんが用意してくれました。

Kくんは、時々夕飯時に「おばあちゃん、どう?」と覗いてくれて、食後の口腔ケアと就寝の介助を手伝ってくれる優しい孫です。

母はとても喜んで、やがて「沢内甚句」を歌ってくれました。

母はてんぷらもお寿司もケーキも喜んで食べ、いつもは7時半頃にはベッドに行きたがるのですが、「大丈夫」と言って、9時近くまで皆と一緒に過ごしました。

最後に母から記念品を渡してもらい、お開きになりました。

母が元気で白寿のお祝い会が出来て本当に良かったです。